Нефрология

Нефрология : Национальное руководство. Краткое издание / гл. ред. Н. А. Мухин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-3788-9 |

Аннотация

Издание представляет собой сокращенную версию книги "Нефрология. Национальное руководство", вышедшей в 2009 г. под эгидой Российского общества нефрологов и Ассоциации медицинских обществ по качеству. Руководство полностью обновлено и переработано, содержит современную актуальную информацию о методах диагностики и лечения основных нефрологических заболеваний. В качестве авторов-составителей данного издания выступили ведущие специалисты-нефрологи Минздрава России, руководители профессиональных медицинских обществ, научно-исследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуальность издания продиктована ограниченным выбором на рынке медицинской литературы отечественных компактных руководств такого уровня для повседневного использования врачами. Руководство предназначено нефрологам, врачам-терапевтам, врачам общей практики, интернам, ординаторам, аспирантам и студентам старших курсов медицинских вузов.

В.А. Добронравов, М.В. Шестакова

Хроническое повреждение почек при сахарном диабете (СД) ассоциируется с резким снижением общей выживаемости больных СД (Valmadrid C.T., 2000) и является одной из наиболее частых причин развития терминальной почечной недостаточности (ТПН) (US Renal Data System: Annual Data Report, 2010). Необходимость применения дорогостоящих методов заместительной почечной терапии (ЗПТ) (гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплантация почки) для лечения больных с развернутыми сосудистыми осложнениями СД и находящихся в стадии ТПН в условиях дефицита ресурсов здравоохранения имеет существенное социально-экономическое значение. Применение ЗПТ у больного с СД полностью не снимает остроту проблемы, поскольку выживаемость этой категории больных в сравнении с другими почечными заболеваниями остается низкой в первую очередь из-за сердечно-сосудистой патологии, при малоудовлетворительном качестве жизни. Причины дисфункции почек при СД гетерогенны. Среди них диабетическая нефропатия (ДН) является наиболее распространенной, поэтому вопросы ее профилактики, диагностики и терапии являются важной проблемой диабетологии и нефрологии.

Определение

Под термином «диабетическая нефропатия» (синоним - диабетический гломерулосклероз) понимают ряд типичных морфологических изменений почечной ткани, развивающихся при СД 1 и 2 типа (СДТ1, СДТ2). Изменения касаются всех структур почечной ткани - клубочков, канальцев, интерстиция и сосудов (Osterby R. et al., 1992; Mauer S.M. et al., 1988; Shestakova M. еt al., 1992; Parving H.H. et al., 1996). Гломерулярные повреждения связаны с утолщением базальной мембраны (ГБМ), увеличением мезангиального матрикса (МезМ), последующим развитием узелкового и/или диффузного интеркапиллярного гломерулосклероза (ГС). Тубулоинтерстициальные и сосудистые изменения заключаются в развитии дистрофии канальцев и атрофии эпителия канальцев, фиброза интерстиция, артериологиалиноза и артериосклероза.

Другие аспекты поражения почек и мочевыделительной системы при СД. ДН - не единственный вариант поражения почек при СД, которое может быть обусловлено другими факторами. Из них наиболее частыми являются системная артериальная гипертензия (АГ), ишемия почек, вторичный ФСГС, иммунные гломерулопатии. У пациента с СД повышен риск заболеваний мочевыводящих путей с вовлечением почек или без такового: бессимптомной бактериурии, цистита, острого (в том числе эмфизематозного) и хронического пиелонефрита, папиллярного некроза, перинефрального абсцесса, а также атонии мочевого пузыря с развитием гидронефроза. СД является также фактором риска развития острого повреждения почек (см. соответствующую главу), что следует учитывать при анализе случаев внезапного ухудшения функции органа.

Патогенез

ДН определяется механизмами, направленными на процессы стимуляции гиперпродукции матрикса, развития гломерулосклероза и интерстициального фиброза, которые коррелируют со структурными и функциональными изменениями почек при ДН:

-

метаболическими последствиями гипергликемии, образованием и депозицией в почках продуктов повышенного гликирования;

-

формированием и прогрессированием гломерулярной гипертензии на фоне нарушений ауторегуляции внутрипочечной гемодинамики и системной АГ;

-

активацией внутрипочечной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС);

На эти механизмы должны быть в первую очередь направлены терапевтические вмешательства.

Клинико-морфологические аспекты течения ДН

Эволюция ДН заключается в постепенном (многолетнем) развитии и прогрессировании типичных морфологических изменений почек, основными клиническими маркёрами которых являются альбуминурия (АУ) и СКФ. Современная индексация АУ представлена в табл. 7-1.

| Индекс альбуминурии | АО | A1 | A2 | A3 | А4 |

|---|---|---|---|---|---|

Краткая характеристика |

Оптимальная |

Повышенная |

Высокая |

Очень высокая |

Нефротическая |

Диапазон (мг/сутки или мг/г креатинина мочи) |

<10 |

10-29 |

30-299 |

300-1999* |

≥2000** |

Скрининг и мониторинг |

Оценка экскреции альбумина с мочой |

Оценка экскреции белка с мочой |

|||

* Соответствует суточной протеинурии ≥0,5 г. ** Соответствует суточной протеинурии ≥3,5 г.

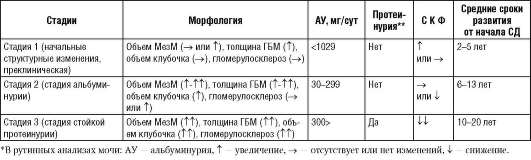

Характерное течение ДН у больных СДТ1 заключается в постепенном нарастании АУ и снижении СКФ на фоне прогрессирования морфологических изменений (табл. 7-2). С возникновением морфологических изменений почечной ткани, соответствующих стадии 2, совпадает развитие АГ. Между прогрессированием сосудистых изменений (включая ретинопатию) и ДН также есть отчетливый параллелизм.

Клинико-морфологические проявления поражения почек при СДТ2 более гетерогенны. Это обусловлено влиянием на почки и гипергликемии per se, и системных сосудистых процессов - АГ, атеросклероза, дисфункции эндотелия, возрастных изменений, которые у половины больных предшествуют выявлению СД. При СДТ2 повышение АД, АУ и даже протеинурию часто обнаруживают в дебюте болезни (40-50, 15-40, 7-10% соответственно). Только у части пациентов с СДТ2 (30-40%) имеют место типичные проявления ДН; в значительной доле случаев СДТ2 обнаруживают фибропластические изменения на фоне поражения внутрипочечных сосудов без типичного для ДН поражения клубочков; у ряда больных можно обнаружить сочетание повреждений, вызванных поражением сосудов и диабетом. У 30-50% больных СДТ2 наблюдается снижение СКФ <60 мл/мин при отсутствии существенной протеинурии (АУ А0-А2), что в большей степени может быть клиническим отражением сосудистого нефросклероза, чем ДН.

При обоих типах СД развитие стойкой протеинурии связано с ухудшением АГ и резким ускорением темпов прогрессирования ДН до ТПН (Matsumae T. et al., 1999).

Клинико-морфологические корреляции. В целом рост АУ и снижение СКФ являются клиническими эквивалентами прогрессирования морфологических изменений в почках при ДН. Начальное повышение АУ 10-29 мг/сут связано с утолщением ГБМ. Больные с АУ 30-299 мг/сут, как правило, имеют достаточно отчетливые изменения в виде утолщения ГБМ и увеличения МезМ. Вместе с тем АУ <10 мг/сут не гарантирует отсутствия ДН - такие пациенты наряду с нормальной морфологической картиной могут иметь и изменения, практически не отличимые от таковых при АУ А1-А2. При АУ 10-299 мг/сут диапазон изменений почечной ткани также может быть достаточно широк, особенно при СДТ2 - от практически полного отсутствия светооптических изменений до выраженных и соответствующих таковым в протеинурической стадии болезни. Стойкой протеинурии (АУ А3-А4) соответствуют выраженные изменения почек, типичные для развернутой ДН, однако степень выраженности гломеруло-и тубулоинтерстициального склероза - основных предикторов отдаленного прогноза - может существенно различаться. Снижение СКФ коррелирует с фракционным объемом МезМ, степенью склеротических изменений клубочка и интерстиция, атрофией канальцев и сосудистыми изменениями, являясь другим важным показателем, характеризующим течение и прогноз почечной патологии.

Классификация

Согласно рекомендациям KDOQI (2002), ADA (2005) и Национальным рекомендациям по ХБП (2012) поражение почек при СД в целом и ДН в частности следует подразделять в соответствии с универсальной классификацией хронической болезни почек (ХБП) (см. соответствующую главу). Данная классификация предполагает определение стадии любого хронического повреждения почек по уровню СКФ с индексацией по уровню АУ.

Эпидемиология

Исследована в отношении ее клинических проявлений - высокой альбуминурии, стойкой протеинурии, снижения СКФ, ТПН.

ТПН. В развитых странах от 20 до 50% общего количества поступающих для лечения ЗПТ являются пациентами с СД. В России СД как причина ТПН составляет 11,3% всех случаев ЗПТ (Бибков Б.Т., Томилина Н.А., 2009), что можно объяснить рядом причин: дефицитом диализных мест, низкой продолжительностью жизни в популяции и высокой сердечно-сосудистой смертностью.

СДТ1. Кумулятивная распространенность АУ 30-299 мг/сут после 15 лет течения СД достигает плато и составляет 20-30%, а стойкая протеинурия развивается примерно в половине этих случаев. В отсутствие интенсивного мониторинга и лечения кумулятивная распространенность случаев ТПН в течение 30 лет после дебюта СД достигает >15%. Снижение СКФ <60 мл/мин наблюдается у 10% больных с АУ <300 мг/сут и в 50-60% случаев стойкой протеинурии.

СДТ2. Суммарная распространенность клинических проявлений ДН существенно не отличается от таковой при СДТ1. В отличие от СДТ1 распространенность АУ и стойкой протеинурии при СДТ2 в России несколько ниже, чем в среднем по общемировым данным, что связано с более низкой продолжительностью жизни населения и высокой смертностью от сердечно-сосудистой патологии. Снижение СКФ <60 мл/мин наблюдается у 40% больных с АУ <300 мг/сут и в 70-80% случаев стойкой протеинурии (Добронравов В.А. и др., 2004)

Факторы, связанные с риском развития и прогрессирования ДН

Общие факторы риска, ускоряющие развитие и прогрессирование любой стадии ДН (см. табл. 7-2), включают: недостаточный контроль гипергликемии, раннее начало СДТ1, АГ, дислипопротеидемию, табакокурение, мужской пол, наследственную предрасположенность (Шестакова М.В. и др., 2006).

Стадия 1. В развитии преклинической стадии ДН играют роль два основных фактора: качество метаболического контроля и наследственная предрасположенность. Гипергликемия может оказывать влияние на почечную ткань через целый ряд механизмов: усиление метаболизма глюкозы по сорбитоловому пути, нарушение миоинозитолового пути и транспорта, повышение синтеза и накопление диацилглицерола, увеличение содержания в циркуляции и тканях продуктов неферментного гликирования белков и липопротеидов. Гипергликемия также приводит к развитию клубочковой гиперфильтрации - важному фактору патогенеза ДН. Клинический аспект генетической детерминации заключается в существенном увеличении риска развития ДН при наличии у родителей пациента с СД артериальной гипертензии и/или серьезных сосудистых инцидентов. Есть данные об увеличении рисков развития и прогрессирования ДН у пациентов с DD-генотипом ангиотензинконвертазы (Solini A. et al., 2002; Rudberg S. et al., 2000; Горашко Н.М. и др., 2002).

Стадия 2. Уровень АУ 10-29 мг/сут (А1) является предиктором дальнейшего прогрессирования альбуминурии до стадии альбуминурии А2 при обоих типах СД (Forsblom C.M. et al., 1998; Murussi M. et al., 2002; The Microalbuminuria Collaborative Study Group, 1999; Gall M.A. et al., 1997), а также увеличения сердечно-сосудистых рисков (Yusuf S. et al., 2000; Gerstein H. et al., 2001). Начальное повышение АД практически всегда ассоциируется с развитием стадии альбуминурии у больных СДТ1, но не имеет такого прогностического значения при СДТ2, так как является повышенным у 30-60% больных уже в дебюте болезни.

Стадия 3. Повышение и систолического и диастолического АД заметно ускоряет, а агрессивная антигипертензивная терапия в значительной степени замедляет прогрессирование ДН от стадии 2 до стадии 3. Основным предиктором развития стадии 3 ДН (стойкой протеинурии) является персистирующая АУ 30-299 мг/сут. Если уровень АУ достиг 30-299 мг/сут в течение 10 лет после дебюта СДТ1, то риск развития стойкой протеинурии составляет 83-88%; если высокий уровень АУ появился позже, то шансы развития стадии 3 снижаются до 20-50%. В среднем при обоих типах СД ежегодно 6-8% больных переходят из стадии 2 в стадию 3 (Wirta O.R. et al., 1996; Deferrari G. et. al., 1998). Помимо повышенного «почечного» риска, АУ 30-299 мг/сут при СД связана с резким увеличением сердечнососудистой смертности этих пациентов (Garg J.P., Bakris G.L., 2002; Klausen K. et al., 2004).

Больные, у которых развилась стойкая протеинурия (АУ ≥300 мг/сут), являются группой высокого риска развития ТПН в течение ближайших нескольких лет (Gall M.A. et al., 1997; Ravid M. et al., 1996). Основными факторами риска в этой стадии являются уровень суточной протеинурии, АД и гликемии, а при СДТ2 - ожирение.

Диагностика

Определение наличия хронического повреждения почек у больного СД следует проводить в соответствии с международными и национальными рекомендациями по ХБП. Диагностика и мониторинг ДН базируются в основном на определении АУ и СКФ.

Альбуминурия/протеинурия. Диагностика ранних стадий ДН и наблюдение за их течением могут базироваться в рутиной практике только на определении АУ. Для скрининга допустимо использование полуколичественных методов (тест-полоски на альбумин мочи), но положительный тест требует количественного подтверждения с определением суточной АУ или отношения альбумин/креатинин мочи в утренней порции мочи (Eknoyan G. et al., 2003; American Diabetes Association, 2004) (см. табл. 7-1). Исследование альбумина в разовой порции мочи менее надежно. Контроль АУ надо проводить у всех больных 1 раз в год, начиная с 4-го года от момента выявления СДТ1 и вне зависимости от длительности болезни при СДТ2. Выявление АУ ≥30 мг/сут требует подтверждения в двух из трех последовательных тестов. Подтверждение АУ ≥30 мг/сут с высокой вероятностью говорит о развитии стадии 2 ДН, что является показанием для терапии и проведения контроля более 2 раз в год.

Оценка уровня протеинурии по общему анализу мочи непригодна ни для диагностики ранних стадий ДН, ни для контроля течения ДН и эффективности лечения из-за неудовлетворительной чувствительности и воспроизводимости метода. При стойкой протеинурии (АУ >300 мг) для контроля ДН следует использовать суточную потерю белка (СПБ) или отношение белок мочи/креатинин мочи в разовой ее порции ежеквартально (Eknoyan G. et al, 2003; American Diabetes Association, 2004). Выполнению плановых тестов на альбуминурию/протеинурию должен предшествовать рутинный анализ мочи, поскольку инфекции мочевыводящих путей, гематурия наряду с острыми фебрильными состояниями, тяжелой физической нагрузкой, кратковременной выраженной гипергликемией могут исказить их результаты (Mogensen C.E. et al., 1995).

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ). При проведении амбулаторного скрининга и мониторинга достаточно использовать значения СКФ по расчетным формулам (рСКФ), основанным на определении концентрации креатинина сыворотки (Pcr), пола, возраста и расы больного. Международные и национальные рекомендации сводятся к тому, что определение Pcr не может заменить оценку СКФ и должно сопровождаться соответствующим расчетом СКФ. СКФ необходимо контролировать не менее 1 раза в год у пациентов с ДН 1-2 стадии, не менее 2 раз в год - у пациентов со стойкой протеинурией. При снижении СКФ <60 мл/мин ее контроль надо проводить не реже чем 1 раз в 3 мес для оценки темпов прогрессирования и решения вопроса о начале подготовки к диализу.

Дифференциальная диагностика при стойкой протеинурии

Консультация нефролога оправданна во всех случаях впервые выявленной протеинурии у больных СД любого типа, поскольку не все случаи протеинурии у больных СД связаны с ДН. Возможные признаки недиабетического поражения почек (показания к биопсии почки и морфологической диагностике): развитие протеинурии <5 лет от начала СД, быстрое развитие протеинурии, значительная протеинурия (А4) без снижения СКФ <60 мл/мин, быстропрогрессирующее снижение функции почек, отсутствие ретинопатии (при СДТ1), гематурия, снижение СКФ при отсутствии протеинурии.

Контроль АД. Измерения АД должны проводиться так часто, как это необходимо для его адекватной коррекции. Целесообразно использовать самоконтроль, а в сомнительных случаях проводить суточное мониторирование АД. Поскольку АГ у больных СДТ1 практически всегда ассоциируется с развитием ДН, этот симптом является показателем для внепланового контроля уровня АУ. Регулярный контроль АД критичен в случае уже определенной ДН, так как является важным фактором риска и показателем эффективности проводимой антигипертензивной терапии.

Методы визуализации почек. Симметричное увеличение размеров и объема почек при сонографии характерно для ДН и также связано с более быстрым прогрессированием болезни (Крюкова Н.Ю., Добронравов В.А., 2003). Визуализацию почек с применением рентгеноконтрастных препаратов следует выполнять по строгим показаниям из-за риска развития острого повреждения органа.

Принципы профилактики и лечения ДН

Стратегический план мероприятий определяется стадией ХБП. Профилактика базируется на своевременной оценке и коррекции факторов риска развития ДН - гипергликемии, АГ, курения, дислипидемии, ожирения. Цель консервативной терапии развившейся ДН - предупреждение развития ТПН. Лечебные мероприятия должны воздействовать на основные патогенетические механизмы и факторы риска, влияющие на развитие и прогрессирование ДН. Наибольшая эффективность в отношении замедления прогрессирования ДН может быть достигнута при многофакторном подходе.

Общим принципом превентивной нефрологии является как можно более раннее обнаружение почечных осложнений СД и связанных с ними состояний, поскольку эффективность терапевтических интервенций тем выше, чем раньше назначено лечение. В этом смысле точку зрения о необходимости консультации нефролога в случае развития явной почечной дисфункции (ХБП 4-5 стадии) следует признать устаревшей. Практический опыт показывает, что совместное ведение больного ДН диабетологом и нефрологом, начиная с ранних стадий заболевания, является наиболее эффективным в отношении максимального замедления темпов прогрессирования болезни и отдаления сроков развития ТПН.

Повышение АУ, стойкая протеинурия, а также снижение СКФ являются мощными факторами риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистой патологии у больных СД, поэтому параллельное решение вопросов кардиопротекции должно входить в объем лечебно-диагностических мероприятий наряду с профилактикой и терапией почечного процесса.

Изменения образа жизни

Изменения в диете должны касаться двух позиций - ограничения потребления соли и белка. Для СД характерны почечная ретенция и увеличение пула обмениваемого натрия, что является причиной АГ и снижения эффективности ряда антигипертензивных препаратов (иАПФ, БРА, БКК). Суточное потребление соли следует сократить до 3-5 г/сут. Ограничение потребления белка до 0,8 г/кг в сутки может несколько замедлить прогрессирование ДН (Pedrini M.T. et al., 1996; Andersen S. et al., 2000). Целесообразно частично заменять животные белки растительными. Имеет значение и ограничение в диете животных жиров при увеличении содержания полиненасыщенных жиров (Gross J.L. et al., 2002; Ros E. et al., 2004). Калорийность пищи должна составлять около 30-35 ккал/кг в сутки.

Отказ от табакокурения является одним из необходимых моментов изменения стиля жизни пациента с СД, поскольку определенно показано, что эта вредная привычка ассоциирована и с риском развития ДН, и с ее ускоренным прогрессированием (Orth S.R., 2002).

Снижение массы тела необходимо при ИМТ >27 кг/м2.

Контроль гликемии. В любой стадии ДН необходимо добиваться индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина (6,5-7,0%), что позволяет снижать риск развития и прогрессирования ДН при обоих типах СД [Reichard P et al., 1993; The Diabetes Control and Complications (DCCT) Research Group, 1993; UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, 1998; EDIC, 2003; ADVANCE, 2008]. Уровень СКФ накладывает существенные ограничения на выбор перорального сахароснижающего препарата у пациентов с СД2Т: при СКФ <60 мл/мин не следует использовать метформин, глибенкламид; при СКФ <30 мл/мин требуется коррекция дозы большинства препаратов, в том числе инсулина.

Контроль артериальной гипертензии является одним из главных принципов профилактики и лечения ДН, что приводит к снижению заболеваемости и темпов прогрессирования уже развившейся ДН [UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, 1998; ADVANCE, 2008]. Целевые уровни АД у больных

ДН составляют: систолическое <130 мм рт.ст. и диастолическое <80 мм рт.ст. Антигипертензивная терапия должна быть индивидуализирована, а снижения систолического АД <120 мм рт.ст. и диастолического АД <70 мм рт.ст. следует избегать.

Препаратами выбора при лечении АГ у больных с ДН любой стадии являются средства, блокирующие РААС: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и блокаторы рецептора ангиотензина (БРА), поскольку эти лекарства, помимо эффекта в отношении системного АД, обладают целым рядом других ренопротективных свойств (см. ниже). Эффективность этих препаратов в отношении снижения темпов прогрессирования ДН на разных ее стадиях показана в целом ряде проспективных исследований [Lewis E.J. et al., 1993; Laffel L.M., McGill J. B., Gans D.J., 1995; Bakris G.L. et al., 2000; UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, 1998; Lewis E.J. et al., 2001; Brenner B.M. et al., 2001; Parving H.H. et al., 2001]. Обнадеживающие предварительные данные получены для алискирена (селективного ингибитора ренина). Немаловажным обстоятельством для выбора данных препаратов являются и их хорошо известные положительные эффекты в отношении сердечно-сосудистой патологии.

Применение иАПФ и БРА должно сопровождаться мониторированием концентрации калия в сыворотке крови из-за риска гиперкалиемии вследствие подавления продукции альдостерона. Это часто бывает у пациентов с СКФ <60 мл/мин и требует соответствующих ограничений в диете, а также назначения петлевых диуретиков. Существенное снижение СКФ (>30% исходной) в течение 4 нед от момента начала терапии иАПФ/ БРА требует ревизии ситуации, в первую очередь в отношении наличия двустороннего стеноза почечных артерий (СПА). СПА целесообразно исключить при сочетании СДТ2 и АГ до назначения иАПФ/БРА. АГ при ДН часто проявляет резистентность к проводимой терапии, поэтому у многих пациентов необходимо проводить комбинированную терапию. При недостаточной коррекции АД к терапии следует добавить диуретики, поскольку формирование избыточного пула натрия у пациентов с ДН является одним из основных факторов АГ и снижения эффективности иАПФ/БРА. Тиазидные диуретики/индапамид в низких дозах целесообразно использовать при СКФ >50 мл/мин, при более низких значениях СКФ показано применение петлевых диуретиков (фуросемид, торасемид). Блокаторы медленных кальциевых каналов (БКК) нецелесообразно использовать в качестве монотерапии из-за их неблагоприятного влияния на гломерулярную гемодинамику, однако они могут быть использованы в комбинации с иАПФ/БРА для усиления антигипертензивного эффекта. В качестве последних ступеней терапии АГ используют бета-блокаторы, альфа-блокаторы (урапидил) и препараты центрального действия.

Контроль протеинурии. Выраженность АУ/протеинурии является интегральным показателем тяжести морфологических изменений почек и одним из главных прогностических факторов. Поэтому снижение АУ/протеинурии любой степени выраженности является специальной и весьма важной задачей терапии ДН. иАПФ/БРА и алискирен, помимо системного антигипертензивного действия, обладают также рядом локальных ренопротективных эффектов как за счет торможения продукции медиаторов почечного повреждения на уровне клубочков, канальцев и интерстиция, так и за счет снижения внутриклубочковой гипертензии. Клинически эти эффекты проявляются в снижении АУ и замедлении темпов прогрессирования ДН. Назначение иАПФ/БРА полностью оправданно у больных с нормотензией, так как ренопротективное действие этих препаратов, по крайней мере отчасти, не зависит от изменений системного АД. Вместе с тем системная АГ в условиях ДН может привносить существенный вклад в формирование гломерулярной гипертензии из-за нарушения ауторегуляции афферентной артериолы. Вследствие этого максимальный ренопротективный эффект терапии иАПФ/БРА в отношении снижения АУ и темпов снижения СКФ у больных ДН и АГ следует ожидать в случае достижения целевого уровня АД.

Дозы иАПФ/БРА для достижения антипротеинурического действия существенно больше тех, которые вызывают снижение АД, поэтому титровать дозу препаратов следует, ориентируясь по уровню АУ/протеинурии, вплоть до максимальной. Наращивание дозы иАПФ/БРА, как правило, не приводит к дополнительному снижению АД, коррекцию которого следует осуществлять параллельно с помощью препаратов других групп.

Клинически эффект от назначения иАПФ следует определять по снижению ранее повышенного АД и уменьшению экскреции белка с мочой. Отсутствие подобной динамики не является причиной для отмены препарата данной группы, поскольку даже в этом случае его ренопротективное действие будет частично сохраняться.

Антипротеинурический эффект может быть усилен при комбинации разных классов препаратов. Так, добавление недигидропиридиновых БКК (нБКК - верапамил, дилтиазем) к иАПФ приводит к дальнейшей регрессии протеинурии на фоне благоприятных изменений почечной гемодинамики (Добронравов В.А., 2003; Bakris G.L., 1998). Комбинация иАПФ и БРА также может снижать протеинурию более значительно, чем каждый из этих препаратов в отдельности (Mogensen C.E., 2000; Jacobsen P., 2003). С учетом этих данных целесообразно использовать сочетание иАПФ/БРА + нБКК или иАПФ + БРА для попытки получения дополнительного эффекта в отношении протеинурии (АУ А3-А4). Есть данные об эффективности сочетания алискирена и БРА.

Такую сочетанную терапию необходимо проводить под строгим контролем калия сыворотки крови во избежание гиперкалиемии. Коррекция дислипопротеидемии может способствовать снижению протеинурии, темпов падения СКФ, уменьшению сосудистых событий (Fried L.F. et al., 2001; Collins R. et al., 2003). Целью гиполипидемической терапии при СД является уровень ЛПНП <2,5 ммоль/л и <1,8 ммоль/л для пациентов с сердечнососудистой патологией (ESCEASD Guidelines, 2007;KDOQI Clinical Practice Guideline for Diabetes and CKD, 2012). Статины или их комбинация с эзетимибом являются лечением выбора, снижают общий холестерин (ОХ), триглицериды и несколько повышают ЛПВП. При СКФ <30 мл/мин дозировка аторвастатина и правастатина остается прежней, дозу других статинов необходимо снижать в 2-3 раза. Эффективный контроль протеинурии у больных ДН сам по себе может способствовать улучшению или стабилизации липидных нарушений (Ravid M. et al., 1995; Добронравов В.А., 2002).

Терапия осложнений прогрессирующей дисфункции почек включает диагностику и коррекцию анемии, метаболического ацидоза, нарушений фосфатно-кальциевого метаболизма, дисэлектролитемии.

Подготовка больных к началу ЗПТ включает психологический тренинг, обучение, информацию родственников больных, решение вопросов трудоустройства, формирование сосудистого доступа при СКФ 25 мл/мин, а также вакцинацию против гепатита В.