Гигиена питания

Гигиена питания : Руководство для врачей / А. А. Королев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-3706-3 |

Аннотация

В руководстве изложены гигиенические основы питания человека, научно-практические аспекты теории рационального питания. Отражены современные данные о физиологических потребностях в пищевых веществах и энергии для различных категорий населения, приведены критерии пищевой и биологической ценности и безопасности основных групп продуктов, в том числе новых источников пищи. Рассмотрена в расширенном аспекте проблема алиментарно-зависимых заболеваний и алиментарной адаптации человека в условиях действия неблагоприятных факторов среды обитания. Описаны подходы к обеспечению качества пищевой продукции при ее производстве и реализации.

Издание предназначено для врачей, аспирантов, ординаторов, студентов медицинских вузов.

Интегральным показателем при анализе качества питания человека является состояние питания. Состояние питания - показатель, отражающий взаимосвязь состояния здоровья и фактического питания с учетом действия факторов среды обитания человека. Состояние питания является гигиеническим критерием качества жизни человека, и его оценка позволяет врачу разрабатывать индивидуальные программы комплексной профилактики.

Изучение и анализ состояния питания осуществляется при последовательной оценке:

Фактическое питание включает продуктовый набор - перечень пищевых продуктов, используемых в питании; нутриентный состав - количественные характеристики пищевых веществ, поступающих с рационом питания; режим питания и условия приема пищи.

Состояние здоровья, связанное с характером питания, оценивается по показателям пищевого статуса и структуре алиментарно-зависимой заболеваемости.

Экологический статус анализируется с использованием данных об источниках экологической опасности, путях и механизмах чужеродного воздействия на организм.

Фактическое питание является основным звеном управления состоянием питания. Корректируя фактическое питание, врач может привести количественные и качественные характеристики рациона в соответствие реальным потребностям организма в пищевых веществах и энергии в конкретных условиях среды обитания.

При оценке состояния питания изучение фактического питания всегда является первым этапом исследований, позволяющим получить основной материал для последующего анализа и коррекции питания.

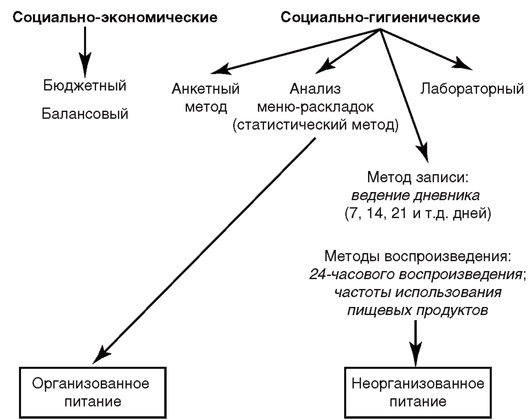

Все методы изучения фактического питания принято делить на социально-экономические и социально-гигиенические (рис. 5-1).

Первая группа включает бюджетный и балансовый методы, используемые при анализе и планировании обеспечения и потребления продовольствия на уровне государств, областей, городов. Бюджетный метод состоит в расчете на душу населения денежных средств, расходуемых для приобретения продуктов питания. Балансовый метод позволяет рассчитать количество основных продуктов питания в единицах их измерения (кг, л) на душу населения.

Социально-гигиенические методы изучения применяются при конкретной аналитической работе на индивидуальном и групповом уровнях. Все используемые методы имеют свои преимущества и недостатки и применяются изолированно или в комбинации.

Основным методом оценки организованного питания является статистический метод, т.е. изучение питания на основании анализа меню-раскладок с использованием компьютерных программ, разработанных на основе таблиц химического состава и энергетической ценности пищевых продуктов. Для изучения фактического питания в коллективах с организованным питанием (детских дошкольных учреждениях, интернатах, санаториях) целесообразно использовать анализ как меню-раскладок (месячный, сезонный, годовой), так и анкет для индивидуализации результатов.

Для получения более достоверных данных о фактической пищевой ценности рационов питания, отдельных приемов пищи и блюд наряду со статистической обработкой меню-раскладок проводят лабораторное исследование пищи.

Лабораторный метод используется при углубленном изучении фактического питания. При этом в течение 7-10 дней в каждом сезоне проводятся ежедневные лабораторные исследования суточного рациона. Лабораторный метод заключается в непосредственном аналитическом определении химического состава и энергетической ценности готовой пищи.

Чаще лабораторный метод применяют в качестве контрольного при изучении организованного питания статистическим методом. Лабораторный химический анализ позволяет выявить факты как естественных колебаний химического состава пищевых продуктов, изменений, происходящих при их хранении, холодной и тепловой обработке, так и нарушения технологии приготовления блюд, приводящих к снижению их пищевой и биологической ценности, изменений в связи с нарушением рецептуры (норм вложения) блюд. Это позволяет скорректировать неточности расчета фактического питания по меню-раскладкам.

Фактическое питание неорганизованных выборок (например, студенческой группы) чаще всего изучают с помощью методов записи или воспроизведения с привлечением ряда приемов анкетирования.

Составлением анкет (метод анкетирования) для изучения фактического питания занимается врач исходя из целей и специфики планируемых исследований. Анкета, как правило, включает, кроме паспортных данных, вопросы о режиме и условиях питания, профессии, основных видах деятельности, антропометрические данные.

При применении метода записи каждый обследуемый ведет дневник питания, записывая данные (названия, количество) обо всех съеденных продуктах и блюдах непосредственно после каждого приема пищи.

После завершения срока сбора материала дневник подлежит квалифицированной обработке врачом с использованием компьютерных программ.

Методы воспроизведения предполагают участие в работе с обследуемыми специалистов, которые ведут активный опрос (исключая, однако, при этом возможность ответов типа «да» или «нет»). При этом по памяти воспроизводится или продуктовый набор за прошедшие сутки (метод 24-часового воспроизведения), или частота использования различных видов пищевых продуктов в неделю. Полученные данные обрабатываются и анализируются. Методы воспроизведения наиболее часто используются в программах ВОЗ и НИИ питания по изучению фактического питания населения.

Метод 24-часового воспроизведения используется для изучения неорганизованного фактического питания населения как на индивидуальном, так и на групповом уровнях (приложение 1). Преимущества этого метода заключаются в сравнительной простоте и невысокой стоимости в сочетании с точностью и достоверностью результатов. Сущность метода заключается в том, что врачи опрашивают испытуемых об их питании за последние 24 ч (в предыдущий день) и заносят полученные данные в соответствующие формы. День опроса, полученный методом случайной выборки, не должен быть праздничным или экстраординарным. Вполне корректным считается разовый опрос, хотя для получения более усредненных данных может быть проведен повторный опрос с интервалом несколько дней (например, во вторник и в пятницу) и расчетом среднеарифметических показателей по анализируемым характеристикам.

Проводимый опрос начинают с записи продуктового набора вчерашнего завтрака, затем обеда, ужина и других приемов пищи, которые в зависимости от времени их проведения обозначают как второй завтрак, полдник, на ночь. При записи требуется максимальная конкретность: не допускаются данные типа «хлеб», «чай», «салат», «суп» и т.п. - запись должна быть представлена в следующем виде: хлеб пшеничный - 2 обычных куска (80 г); чай (средней крепости - 0,5 г заварки на 200 мл воды) + сахар (3 чайные ложки - 24 г) + молоко (20 мл); салат: капуста белокочанная (100 г) + морковь (50 г) + масло подсолнечное (15 г); суп: говядина (50 г) + картофель (25 г) + фасоль стручковая (25 г) + сметана (15 г) + укроп (10 г) и т.п. Количество продуктов выражается в граммах. Перевод других количественных характеристик (кусочки, ложки, стаканы и т.п.) в граммы осуществляется с помощью существующих альбомов и таблиц.

После сбора исчерпывающей информации о суточном питании производится компьютерный расчет нутриентного состава каждого приема пищи или составляется единый список продуктов, съеденных за сутки, и осуществляется его расчет. В последнем случае все повторяющиеся продукты количественно суммируются.

Полученные расчетные результаты необходимо дополнительно корректировать (если это не производится автоматически компьютерной программой) по величинам ряда нутриентов, разрушающихся в процессе кулинарной обработки: уменьшить количества витаминов С - на 50%, В1, В2, В6, РР - на 25%, витамина А и β-каротина - на 20%; ПНЖК - на 10%.

Выбор метода изучения фактического питания должен основываться на цели и задачах планируемого исследования и его организационно-финансовых возможностях. Анализируемые показатели при этом следующие.

Пищевой статус - комплекс показателей, отражающих адекватность фактического питания реальным потребностям организма с учетом условий его существования. Различают оптимальный, избыточный и недостаточный пищевой статус. При оптимальном пищевом статусе человек питается по нормам, достаточным для реальных условий существования. Избыточный и недостаточный статусы питания (неоптимальные) связаны с соответствующими нарушениями в количественных и качественных показателях фактического питания.

Нарушения в показателях пищевого статуса являются первыми признаками дисбаланса гомеостатических систем на этапе еще несформировавшейся патологии и, как правило, могут быть алиментарно скорректированы при условии их правильной диагностики. В противном случае дальнейшая отрицательная динамика показателей пищевого статуса неизбежно приведет к развитию стойкого симптомокомплекса (болезни) со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, квалифицированное выявление и коррекция нежелательных отклонений пищевого статуса являются важным инструментом в профилактической работе врача.

При изучении и анализе пищевого статуса необходимо оценить следующий комплекс показателей:

-

данные физического развития (адекватность энергетической и пластической стороны питания);

-

проявления микронутриентного дисбаланса (главным образом витаминно-минерального);

-

данные лабораторных исследований крови, мочи (характеристики отдельных видов метаболизма, показатели защитно-адаптационных систем, продукты биотрансформации ксенобиотиков).

Основными исходными данными для оценки адекватности физического развития являются рост и масса тела, которые должны быть установлены с соблюдением всех правил с помощью соответствующего оборудования. Измерение массы тела проводят с точностью до 100 г, а роста - с точностью до 0,5 см.

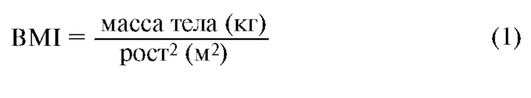

В настоящее время для контроля за массой тела наиболее часто используется так называемый BMI - индекс Кетле, который рассчитывают по формуле (1):

Оценку BMI проводят с учетом существующих рекомендаций: дефицит массы тела - менее 18,5; желательный диапазон - 18,5-25; избыточная масса тела - 25,1-30; ожирение - более 30,1.

При оценке показателей физического развития недостаточно ориентироваться лишь на массу тела, так как она может быть увеличена за счет хорошего развития мышечной ткани, а не отложения жира. Необходимо определять также толщину кожно-жировой складки. Толщина кожно-жировой складки измеряется с помощью специального инструмента - калипера (имеет вид штангенциркуля). Измерения проводят в трех точках на туловище: по среднеподмышечной линии слева на уровне грудного соска, на уровне пупка по левой срединноключичной линии и под углом левой лопатки (рассчитывают среднюю толщину кожно-жировой складки из измерений в трех точках) и в одной точке на руке - на задней поверхности плеча посередине расстояния между акромионом и локтевым отростком локтевой кости при свободно свисающей вдоль туловища руке. Оценка полученных результатов производится с помощью таблиц (табл. 5-1).

Возраст, годы |

Норма |

Допустимое отклонение |

Степень упитанности |

||

Мужчины |

повышенная |

высокая |

пониженная |

||

20-24 |

8,5 |

2,14 |

12-13 |

>13 |

4-5 |

25-29 |

12,0 |

5,33 |

18-22 |

>22 |

2-6 |

30-34 |

13,0 |

5,81 |

20-25 |

>25 |

2-6 |

На трицепсе |

<15 |

- |

- |

- |

- |

Женщины |

|||||

20-24 |

18,9 |

5,41 |

25-30 |

>30 |

8-13 |

25-29 |

19,1 |

6,86 |

27-33 |

>33 |

5-11 |

30-34 |

21,9 |

6,62 |

30-35 |

>35 |

9-14 |

На трицепсе |

<25 |

- |

- |

- |

- |

В последние годы делаются попытки более конкретно прогнозировать степень риска для здоровья ИМТ и ожирения, используя, в частности, и антропометрические индексы. Так, считается, что отложившийся в абдоминальной области жир представляет большую опасность для здоровья, и риск является особенно значительным в случае, когда отношение окружности талии к окружности бедер больше чем 0,85 (у женщин) и 1,05 (у мужчин).

При хроническом недостатке в рационе взрослого человека витаминов развиваются клинические признаки гиповитаминозов, которые при отсутствии своевременной диагностики и коррекции могут перерасти в самостоятельные нозологические формы. При глубоких дефицитах или практическом отсутствии в рационах тех или иных витаминов развиваются авитаминозы - специфические патологические состояния (цинга, пеллагра, бери-бери, рахит). В сравнительно редких случаях могут диагностироваться также и гипервитаминозы, обусловленные длительным поступлением жирорастворимых витаминов (А, D) в количествах, более чем в 5-10 раз превышающих физиологическую норму.

Клинические признаки витаминной недостаточности (гиповитаминоза) развиваются, как правило, при глубоком дефиците соответствующих витаминов в питании.

Отечность, разрыхленность и кровоточивость десен при чистке зубов - один из ранних признаков недостаточности аскорбиновой кислоты и биофлавоноидов (веществ с Р-витаминной активностью). Внешний вид десен: набухшие, сосочки между зубами отечные, слизистая оболочка - синюшно-красного цвета.

Фолликулярный гиперкератоз - гусиная кожа на ягодицах, икрах, бедрах, разгибательных поверхностях рук (в области локтевых суставов) развивается при дефиците аскорбиновой кислоты. Вокруг воронок волосяных фолликулов происходит усиленное ороговение эпителия и образуются возвышающиеся над поверхностью кожи узелки. Фолликулярный гиперкератоз является результатом нарушения проницаемости капилляров волосяных фолликулов и в выраженных случаях может сопровождаться небольшими точечными кровоизлияниями (геморрагиями), которые придают узелкам сине-багровый цвет. При этом ороговевший эпителий вокруг волосяных фолликул легко соскабливается, и под ним обнажаются небольшие папулы красного цвета. Следует отличать фолликулярный гиперкератоз при недостаточности аскорбиновой кислоты от аналогичного при дефиците ретинола. При недостатке последнего фолликулярный гиперкератоз обычно сопровождается сухостью кожи (из-за ослабления функций сальных и потовых желез).

Сухость кожи и гиперкератоз (часто в сочетании с фолликулярным гиперкератозом) наблюдаются при недостаточности ретинола. Кожа становится бледной, сухой, иногда с желтоватым или сероватым оттенком. На разгибательных поверхностях, особенно в областях локтевых и коленных суставов, а также на передней поверхности бедер появляются папулезная сыпь и мелкое шелушение.

Жирная себорея, возникающая при недостатке в организме рибофлавина и пиридоксина, а также аскорбиновой кислоты и биотина (последнего - у детей первого года жизни), характеризуется шелушением кожи (главным образом лица и шеи) и высыпаниями желтовато-белого цвета с последующим появлением себорейных корочек у крыльев носа, в носогубных складках, в области лба и ушных раковин. Сама кожа приобретает жирный, лоснящийся вид. Себорейные чешуйки (корочки) легко соскабливаются, обнажая блестящую и гиперемированную поверхность (себорейный дерматит). Себорейный дерматит сопровождается нарушением функций сальных желез вплоть до их атрофии.

Хейлоз развивается при недостаточности в организме рибофлавина, а также пиридоксина и ниацина. На первом этапе симптом проявляется в побледнении губ. Затем на месте смыкания губ вследствие мацерации эпителий слущивается, и слизистая оболочка становится блестящей, красной. При более выраженной недостаточности рибофлавина слущивание эпителия происходит по всей поверхности слизистой оболочки губ. Губы набухают и приобретают ярко-красный цвет. На этой поверхности появляются единичные и множественные вертикально расположенные трещины, которые покрываются корочками красновато-бурого цвета (характерный цвет обусловлен примесью крови).

Заеда (ангулярный стоматит) проявляется в побледнении слизистой оболочки губ в области углов рта, которая затем начинает мокнуть. Эпителий мацерируется и слущивается, в течение нескольких дней образуются трещины, покрывающиеся желтоватыми, легко снимающимися корочками. На месте отпавших корочек образуются язвочки. После заживления трещины оставляют небольшие, беловатого цвета поверхностные рубчики. Заеда наблюдается при недостаточности рибофлавина и пиридоксина.

Цилиарная (перикорнеальная) инъекция наблюдается при недостаточности рибофлавина. Проявляется данный симптом разрастанием краевого сосудистого сплетения на месте перехода роговицы в склеру. Инъецированы также и сосуды конъюнктивы. Вокруг края роговицы может быть фиолетовый ободок.

Гипертрофия сосочков языка - результат расширения сосудов и последующего застоя крови вначале в грибовидных сосочках кончика языка, затем в нитевидных и желобоватых сосочках боковых поверхностей и спинки языка. В таком же порядке происходит слущивание эпителия гипертрофированных сосочков (начиная с кончика). В результате этого язык может приобрести малиновый цвет. В дальнейшем язык увеличивается в объеме, становится болезненным. На его боковых поверхностях могут появляться отпечатки зубов. В далеко зашедших случаях развивается десквамативный глоссит (географический язык): на увеличенном в объеме языке появляются продольные и поперечные трещины. При этом сравнительно часто наблюдаются явления афтозного стоматита: больные жалуются на жжение языка и повышенное слюноотделение. Симптомокомплекс, связанный с гипертрофией сосочков языка, наблюдается при комбинированном дефиците рибофлавина, пиридоксина и ниацина.

Клинические признаки железодефицита. Комплекс симптомов, включающий бледность кожных покровов и слизистых оболочек, цилиарную инъекцию и дисфагию, является признаком алиментарного дефицита железа и требует дополнительных лабораторных исследований для установления степени железодефицита.

Лабораторная диагностика нутриентного дисбаланса. Биохимические маркеры пищевого статуса. При лабораторной диагностике параметров пищевого статуса в качестве материалов для исследований используются кровь (цельная, сыворотка, плазма), моча (суточная и утренняя), слюна, фекалии, волосы, ногти и ряд других физиологических субстратов (табл. 5-2).

| Субстраты | Нутриенты | Примечания |

|---|---|---|

Сыворотка/ плазма крови |

Все витамины, но главным образом жирорастворимые и С, большинство минеральных веществ, холестерин, фосфолипиды, триглицериды, свободные жирные кислоты, глюкоза |

|

Эритроциты |

Витамины В1, В2, В6 В1, В6, ниацин, фолаты Селен Медь, цинк, марганец Жирные кислоты Глюкоза |

По активности ферментов По концентрации кофакторов Глутатионпероксидаза Супероксиддисмутаза Спектр жирных кислот Гликозилированный гемоглобин А1с |

Лейкоциты |

Витамин С, цинк, жирные кислоты |

В моноцитах |

Моча |

Витамины группы В (за исключением фолатов и В12), C, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ Азот, мочевая кислота, креатинин, серосодержащие аминокислоты |

Целесообразно проводить анализ при высоком поступлении Анализируются комплексно |

Фекалии |

Неорганические ионы Жиры |

Только балансовые исследования Для жиров необходим учет эндогенного синтеза и утилизации микрофлорой |

Желчь |

Холестерин |

Только для изучения метаболического цикла |

Слюна |

Минеральные вещества, микроэлементы и витамины |

Для сравнительного анализа и неинвазивной диагностики |

Волосы, ногти |

Минеральные вещества и микроэлементы |

Для сравнительного анализа и неинвазивной диагностики |

Используются также функциональные тесты, позволяющие дифференцировать нутриентные дефициты на инструментальном уровне: определение резистентности кожных капилляров, уровня темновой адаптации, тест устойчивости мембран эритроцитов.

Недостаток белка в рационе питания лабораторно проявляется в модификации показателей протеинового метаболизма в сыворотке крови: снижаются концентрации как общего белка, так и альбуминов, а также альбумин-глобулиновый индекс. Может также наблюдаться снижение активности ряда ферментов, концентрации гемоглобина и количества эритроцитов (при высоком цветовом показателе), уменьшение пула иммуноглобулинов и субстратов системы биотрансформации ксенобиотиков (восстановленный глутатион). При хроническом белковом голодании у взрослых уменьшается BMI (<18,5) и появляются признаки распада собственных белков с развитием аутоинтоксикации. У детей раннего возраста при хроническом и глубоком белковом дефиците тормозятся рост и развитие организма и появляются признаки специфических симптомокомплексов (квашиоркор и т.п.).

Избыток или дисбаланс пищевых жиров диагностируется по уровню различных липидных фракций и триглицеридов в сыворотке крови. При этом важно не только установить концентрации отдельных фракций (липопротеидов высокой плотности, ЛПНП, липопротеидов очень низкой плотности), но и выяснить их соотношение, являющееся определяющим фактором при диагностике дислипопротеинемии. Определенное диагностическое (прогностическое) значение имеет также уровень в крови тканевого гормона лептина - показателя интенсивности метаболизма в жировой ткани.

Показателем дисбаланса углеводов служат уровни глюкозы в крови, гликозилированного гемоглобина A1c, а также концентрация АТФ в клетках крови.

Уровень обеспеченности организма витаминами определяется или по концентрации соответствующих витаминов в сыворотке (плазме) крови и суточной моче, или по активности специфических ферментов эритроцитов, в которых витамины играют роль коферментов.

Обеспеченность организма минеральными веществами и микроэлементами может быть оценена при комплексном исследовании ряда традиционных биологических субстратов (крови, мочи, волос).

Отдельное диагностическое значение в последние годы при изучении пищевого статуса приобретает оценка микробиоценоза кишечника, состояние которого прямо коррелирует с фактическим питанием: сбалансированностью в рационе белков, углеводов, ПВ, витаминов, минералов, а также наличием в питании про- и пребиотических компонентов.

Фактический недостаток пищевых веществ, который диагностируется лабораторными методами, может не иметь подтверждения при оценке нутриентного состава суточного рациона. Причины этого возможного несоответствия чаще всего лежат в двух параллельных (мало взаимосвязанных) плоскостях. Во-первых, существенную роль играют ошибки при изучении фактического питания (количественные и качественные) и неправильный учет потерь нутриентов при хранении и переработке. Во-вторых, не берутся в расчет трансформация различных компонентов пищи на всех уровнях метаболизма (табл. 5-3) и влияние на степень абсорбции нутриентов особенностей состояния организма (табл. 5-4).

| Нутриенты | Процесс | Эффект | Возможные модифицирующие факторы и последствия |

|---|---|---|---|

Каротиноиды |

Синтез ретинола |

Превращение в витамин А |

Количества каротиноидов, витаминов А и Е, жиров и, возможно, белков |

Витамин А (эфиры) |

Деэтерификация липазами |

Превращение в свободный ретинол |

Может повлиять на доступность витамина А у новорожденных |

Витамин К |

Синтез субстратов кишечной микрофлорой |

Значительно снижает нормальный статус витамина К |

Ингибируется некоторыми антибиотиками (per os) |

Тиамин |

Разрушение тиаминазой |

Потери |

Методы приготовления пищи (рыба) |

Тиамин и ниацин |

Взаимодействие с микотоксинами |

Снижение доступности (предположительно) |

Загрязнение микотоксинами продуктов, особенно риса |

Фолацин |

Встраивается в боковую цепь полиглутамила |

Повышается доступность |

Связано с методами приготовления пищи и индивидуальными особенностями |

Витамин В12 |

Усваивается из соединений с белком с помощью гаптокорринов слюны и желудочного фактора |

Существенно возрастает доступность |

Обязательно для адекватной абсорбции; имеется тенденция к увеличению усвоения с возрастом |

Мультивалентные ионы металлов |

Взаимодействие с фитатами и другими органическими полианионами |

Снижает доступность |

Сбалансированность между животными и растительными продуктами; уровень пищевого протеина |

Кальций |

Индукция кальцийсвязывающего белка |

Усиливает абсорбцию |

Зависит от статуса витамина D (инсоляция, поступление с пищей, зависит от гормонального фона) |

Железо |

Взаимодействует с хелатирующими и редуцирующими агентами (аскорбатом, белком) |

Усиливает абсорбцию |

Зависит от состава рациона, запасов железа в организме |

Цинк, медь |

Взаимодействуют с белком |

Усиливают абсорбцию |

Конкуренция между ионами металлов за взаимодействие с хелатами пищи |

Жиры |

Изомеризация (цис- в транс-) |

Уменьшает биоэффективность |

Разогрев и гидрогенизация масел |

Белки |

Реакции типа Майяра; действие ингибиторов протеаз |

Уменьшают доступность, снижают абсорбцию |

Методы приготовления пищи |

На степень усвоения нутриентов могут оказывать негативное действие лекарственные средства, алкоголь (тиамин, рибофлавин), курение (витамин С и β-каротин) и экологически обусловленная ксенобиотическая нагрузка.

| Заболевание | Нутриенты, обеспеченность организма которыми требует дополнительной оценки - биомаркерной диагностики |

|---|---|

Витаминозависимые метаболические нарушения |

Витамины В12, В6, В2, биотин, фолаты |

Тропическое спру |

Витамин В12, фолаты, белки |

Стеаторея |

Жирорастворимые витамины, липиды |

Абеталипопротеинемия |

Токоферол |

Тиреотоксикоз |

Витамин В2, йод, липиды |

Диабет |

Витамин С, цинк, липиды |

Инфекции, воспаления |

Витамины С и А, липиды, белки |

Болезни почек |

Увеличение потерь многих нутриентов (белка, липидов) |

Опухоли |

Витамины |

Инфаркт миокарда |

Дисбаланс липидов (3 мес) |

Малярия, гемолитическая болезнь |

Железо, витамин А, липиды |

Гепатиты, панкреатиты |

Цинк, липиды, белки |

Гормональные дисфункции |

Минералокортикоиды, паратиреоидный гормон и трикальцитонин - влияние на щелочные металлы и кальций. Оральные контрацептивы и эстрогены изменяют липидный профиль |

Дефицит ряда нутриентов может возникать в организме при физиологическом уровне их алиментарного поступления в условиях чужеродной нагрузки. Это связано с повышенным расходом пищевых веществ, участвующих в защитно-адаптационных процессах. В этой связи в ходе анализа состояния питания необходимо учитывать данные оценки экологического статуса при интерпретации показателей фактического питания и пищевого статуса, чтобы не допустить ошибку при планировании профилактических мероприятий.

В ситуации повышенного экологического риска нерациональное питание должно рассматриваться не только с точки зрения возможного развития ряда распространенных алиментарно-зависимых патологий, но и как фактор, снижающий защитно-адаптационные возможности организма.

Результаты анализа экологического статуса должны быть обязательно учтены при составлении программы изучения пищевого статуса в части дополнительных лабораторных исследований, позволяющих оценить как степень неблагоприятного воздействия на организм чужеродных факторов, так и уровень развития адаптационной резистентности.

В условиях чужеродной нагрузки ряд пищевых веществ дополнительно расходуется для защиты и адаптации, участвуя в процессах сорбции, биотрансформации и конъюгации ксенобиотиков и их активных метаболитов, а также обеспечивая антиоксидантную защиту клеточным структурам (серосодержащие аминокислоты, пищевые волокна, витамин В2, кальций, железо, селен, токоферол, ретинол, β-каротин, аскорбиновая кислота, биофлавоноиды). Таким образом, в условиях повышенной чужеродной нагрузки (например, проживание в крупном городе, рядом с промышленными объектами, а также при особо вредных условиях труда) вероятность развития дефицита перечисленных нутриентов значительно повышается.

Выявление их реального дефицита возможно при оценке известных маркеров пищевого статуса (табл. 5-5). При этом суточная норма каждого защитно-адаптационного нутриента в конкретных экологических условиях будет соответствовать уровню поступления нутриента, не приводящему к развитию отклонений параметров пищевого статуса за рамки физиологических границ.

Оценка степени неблагоприятного чужеродного влияния на организм включает определение собственно ксенобиотиков или продуктов их метаболизации в традиционных биологических субстратах (если это возможно) в комплексе с индикаторами универсальных патохимических процессов: промежуточными и конечными продуктами перекисного окисления липидов (диеновыми конъюгатами и малоновым диальдегидом в эритроцитах) и активными компонентами основных клеточных защитно-адаптационных систем: восстановленным глутатионом, глутатионредуктазой, глутатионпероксидазой - в эритроцитах; α-токоферолом, α-ретинолом - в сыворотке, а также параметрами кальциевого метаболизма (кальций в сыворотке крови + активность щелочной фосфатазы).

| Нутриенты (их соотношения) | Биомаркеры обеспеченности организма | При дефиците | При избытке (за счет дополнительного приема) |

|---|---|---|---|

Белок общий |

Индекс массы тела; белковые фракции крови |

Дефицит массы тела, снижение альбумин-глобулинового коэффициента, снижение активности ферментов, вторичные иммунодефициты |

Увеличение общего азота в крови и моче, потери кальция с мочой |

Жир общий |

Индекс массы тела; триглицериды, ЛПНП: липопротеиды очень низкой плотности, липопротеиды высокой плотности в сыворотке крови |

||

НЖК |

То же |

Нет (дефицита не бывает) |

ИМТ- избыточная масса тела, гиперлипидемия, дислипопротеинемия |

ПНЖК |

То же |

Дислипопротеинемия |

ИМТ, гиперлипидемия, дислипопротеинемия |

Углеводы общие |

Индекс массы тела |

Астения, снижение массы тела |

ИМТ, гипергликемия |

Моно- и дисахариды (простые углеводы) |

Индекс массы тела; гликозилированный гемоглобин (НbА1с - 4,0-5,5%) |

Нет (дефицита не бывает) |

ИМТ, гипергликемия (НbА1с>5,5%) |

ПВ (некрахмальные полисахариды) |

По данным фактического питания |

Дискинезии кишечника и желчевыводящих путей, дисбактериоз |

Диспепсии, метеоризм, дисбактериоз |

Аскорбиновая кислота |

|

Витамина С в суточной моче <20 мг - умеренный дефицит; <10 мг- глубокий дефицит |

Аллергические реакции, гипергликемия, оксалатурия, витамин С в суточной моче >30 мг |

Витамин В1 (тиамин) |

Активность транскетолазы в эритроцитах (ТДФ-эффект) -1-1,15 |

1,15-1,25 - умеренный дефицит, >1,25 - глубокий дефицит |

- |

Тиамин в крови - 2,5-7,5 мкг/дл |

<1,7 |

- |

|

Тиамин в моче - >66 мкг/г креатинина |

<27 |

- |

|

Витамин В2 (рибофлавин) |

Активность глутатионредуктазы в эритроцитах (ФАД-эффект) -1-1,3 |

1,3-1,8 - умеренный дефицит, >1,8 - глубокий дефицит |

- |

Рибофлавин в крови -10-50 мкг/дл |

<10 |

- |

|

Рибофлавин в моче - >79 мкг/г креатинина |

<27 |

- |

|

Витамин В6 (пиридоксин) |

Активность ACT в эритроцитах (ПАЛФ-эффект) - 1-1,5 |

1,5-2,0 - умеренный дефицит, >2,0 - глубокий дефицит |

Полинейропатии, ложноположительное увеличение активности ACT |

Пиридоксин в плазме крови - >5 мкг/дл |

<2,5 |

- |

|

Пиридоксин в моче - >20 мкг/г креатинина |

<20 |

- |

|

Витамин РР (ниацин) |

В моче отношение Ν-метилникотинамида к креатинину - 1,3-3,9 ммоль/моль |

♠NMN/креатинин 0,4-1,3 ммоль/ моль - умеренный дефицит, <0,4 ммоль/моль - глубокий дефицит |

|

NMN (Ν-метилникотинамид) в суточной моче - 2,2-9,4 мг |

<0,5 |

- |

|

Ниацин в сыворотке крови - 300- 600 мкг/дл |

<300 |

||

Фолацин (фолиевая кислота) |

Фолацин в плазме крови - >13,4 нмоль/л |

Гипергомоцистеинемия, фолацин в плазме крови:

|

- |

Фолацин в эритроцитах - 200- 600 нг/мл |

<160 |

||

Витамин В12 |

В12 в сыворотке крови - 205867 π г/мл |

<140 |

- |

В суточной моче В12 - >0,02 мкг |

<0,02 |

||

В суточной моче метилмолоновая кислота - <0,7 мг |

>0,7 |

||

Биотин |

В плазме крови - 30-74 нг/дл |

<25 |

- |

В суточной моче - 6-50 мкг |

<6 |

||

Витамин А - α-ретинол |

α-Ретинол в плазме крови - >0,7 мкмоль/л |

0,35-0,7 мкмоль/л - умеренный дефицит, <0,35 мкмоль/л - глубокий дефицит |

Диспепсия, поражение кожи лица и волосистой части головы, зуд, шелушение. У беременных возможен тератогенный эффект |

Каротиноиды |

80-400 мкг/дл |

- |

Временная пигментация кожных покровов |

Витамин Ε (α-токоферол) |

Соотношение в плазме крови токоферол/холестерин - >2,22 мкмоль/ ммоль |

<2,22 мкмоль/ммоль |

Изменение иммунореактивности организма |

α-Токоферол в сыворотке крови - 7-20 мкг/дл |

<5 |

||

Витамин D |

25-оксикальциферол в плазме крови - >25 нмоль/л |

<25 мкг/л 25-оксикальциферола, высокая активность ЩФ в сыворотке крови |

Гиперкальциемия, высокая концентрация малонового диальдегида в эритроцитах |

Кальций |

Активность щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови - 39-117 МЕ/л |

Кальций на нижней границе нормы + высокая растущая активность ЩФ |

- |

Фосфор |

Фосфор в крови и моче |

Гипофосфатемия - <0,4 ммоль/л |

Повышается |

Магний |

В плазме крови - 0,65-1,05 ммоль/л |

Снижается |

|

Калий |

В сыворотке крови - 3,55,0 ммоль/л; Кэр/Ксыв - >20 |

Снижается |

|

Железо |

Ферритин в сыворотке крови - 58-150 мкг/л |

<40 мкг/л; гипохромная микроцитарная анемия, ретикулоцитоз |

В сыворотке крови концентрация железа >30 ммоль/л, ферритина >150 мкг/л |

Йод |

В суточной моче - не менее 40 мкг/л |

Снижается |

|

Цинк |

В сыворотке крови - 10,7-22,9 мкмоль/л; в суточной моче - 0,1-0,7 мг |

- |

|

Селен |

В крови -1,14-1,9 мкмоль/л |

<1,14 мкмоль/л |

Токсический эффект |

Активность глутатионпероксидазы в эритроцитах - 29,6-82,9 ЕД/г Нb |

<29 ЕД/г Нb |

||

Медь |

В сыворотке крови -10,9924,34 мкмоль/л |

- |

Токсический эффект |

Марганец |

В сыворотке крови - 9,112,7 нмоль/л |

- |

Токсический эффект |

Полученные данные о состоянии основных метаболических и адаптационных систем в условиях ксенобиотической нагрузки необходимо проанализировать с позиций дополнительной потребности в ряде нутриентов для защитно-адаптационных процессов. Для этого целесообразно оценить обеспеченность организма основными защитными нутриентами: витаминами-антиоксидантами, кальцием, железом, серосодержащими аминокислотами. Для эффективной коррекции фактического питания чрезвычайно важно определить оптимальные потребности в указанных нутриентах.

Состояние питания здорового человека может быть оценено как удовлетворительное, если фактическое поступление нутриентов не имеет значимых (более 10%) отклонений от физиологических норм, а параметры пищевого статуса не выходят за рамки физиологических границ (см. табл. 5-5). В противном случае состояние питания будет оценено как неудовлетворительное и потребуется его коррекция.

Основным звеном управления состоянием питания является фактическое питание. Корректируя фактическое питание, врач может привести количественные и качественные характеристики рациона в соответствие потребностям организма в пищевых веществах и энергии в конкретных условиях проживания и работы.

Рекомендации по оптимизации фактического питания должны содержать перечень пищевых продуктов (а не нутриентов), употребление которых необходимо увеличить или уменьшить.

Существуют три направления по коррекции фактического питания - три диетологических приема:

Основным способом коррекции питания является расширение ассортимента традиционных пищевых продуктов. Даже при необходимости уменьшить общее употребление пищи осуществлять это следует не за счет исключения из рациона целых групп продуктов или сужения ассортимента внутри отдельных групп, а только лишь сокращая объем порций и блюд.

Чаще всего несбалансированность питания связана с крайним однообразием ежедневно включаемых в рацион продуктов. При выработке рекомендаций необходимо учитывать, что существуют продукты обязательного ежедневного использования, которые должны присутствовать в рационе в рекомендуемых количествах, определяемых индивидуальными энергозатратами. Разнообразие продуктов в рационе - важнейшее условие коррекции питания. Для эффективной оптимизации питания и ликвидации выявленных дисбалансов и отклонений в параметрах пищевого статуса необходимо ежедневно использовать в питании не менее 20-30 различных продуктов из всех традиционно используемых групп.

При коррекции фактического питания необходимо в обязательном порядке учитывать данные пищевого анамнеза, не включая в рекомендации пищевые продукты, вызывающие аллергические реакции, непереносимость или не используемые в питании по субъективным причинам (если таковые имеются). Рекомендуемые продукты должны быть также доступны для конкретного человека исходя из его социально-экономических возможностей: дефицит одного и того же нутриента может быть скорректирован разными по стоимости продуктами. Например, источниками аскорбиновой кислоты являются как дорогостоящие цитрусовые, киви, клубника, сладкий перец, так и более доступные по цене белокочанная (свежая и квашеная), цветная и брюссельская капуста, картофель, черная смородина.

Если по каким-то установленным причинам не представляется возможным ликвидировать недостаток, например, микронутриентов или ПВ, возникает необходимость включать в рацион продукты, обогащенные дефицитными нутриентами. В настоящее время разработан и производится широкий ассортимент обогащенных продуктов молочной, плодово-овощной и зерновой групп, использование которых в питании позволяет, не повышая энергетическую ценность рациона, дополнительно получить дефицитные в питании микронутриенты (витамины и минеральные вещества), а также ПВ и пробиотики. Такие продукты характеризуются повышенной пищевой плотностью, т.е. содержат в 2-3 раза больше некоторых пищевых веществ, чем их традиционные аналоги. При этом количество энергонесущих нутриентов в них не увеличено. Использование обогащенных продуктов особенно актуально у людей, которые не могут расширить и количественно увеличить свой рацион по ряду медицинских или социальных причин.

Необходимость дополнительного приема витаминов и минералов требует четкого обоснования. Наиболее частой объективной причиной целесообразности применения данного диетологического приема является невозможность использования в питании основных источников какого-либо нутриента. Например, при аллергии на молочный белок возникает серьезная проблема традиционного (пищевого) обеспечения организма кальцием и рибофлавином. Аналогичные проблемы (с обеспечением различными пищевыми веществами) могут возникать при значительном превышении реальной потребности в нутриенте по сравнению с физиологической нормой и обычным его уровнем в рационе.

Проведенная коррекция питания должна быть обязательно подвергнута динамической оценке эффективности. Через 3-4 нед после начала выполнения рекомендаций по коррекции рациона необходимо провести анализ диетологической эффективности с использованием тех же методических подходов и биомаркеров, что и при первоначальной диагностике состояния питания. Отсутствие положительной динамики может быть связано с ошибками врача при анализе ситуации и планировании мероприятий по профилактике, а также с невыполнением разработанных рекомендаций.

Анализ и оптимизация организованного питания населения. Анализ организованного питания заключается в поэтапной оценке фактического питания группы людей и пищевого статуса каждого индивидуума из группы с расчетом средних величин, а при необходимости - с ранжированием по степени дисбаланса.

Фактическое питание в организованном коллективе (пансионате, интернате, санатории, воинской части, детском дошкольном учреждении и т.п.) изучается с помощью анализа меню-раскладок. При этом более точные результаты в части продуктового набора могут быть получены при параллельном использовании анкетного метода, позволяющего дополнительно определить либо не съеденные пищевые продукты (блюда) в составе предлагаемого суточного рациона, либо продукты, самостоятельно включаемые в питание.

Меню-раскладки анализируются, как правило, в составе 7-дневного меню (рациона) с использованием компьютерного расчета, что позволяет оценить:

Таким образом, врач получает всю необходимую информацию для анализа фактического питания. Результаты обследования должны сравниваться с существующими рекомендациями по организации питания в части продуктового набора (частоты использования, ежедневного количества) и режима питания (кратности, интервалов, распределения по приемам пищи). Фактическая нутриентограмма оценивается при сравнении с физиологическими нормами потребности в пищевых веществах и энергии для соответствующих категорий населения.

Объем анализируемых параметров пищевого статуса выбирает врач в зависимости от задач исследования. Как правило, оцениваются:

Перечень исследуемых параметров пищевого статуса может быть расширен при наличии организационных и материальных возможностей, в том числе и по показателям, характеризующим степень адаптации организма к реальным условиям среды обитания (производственной среды).

Мероприятия по оптимизации фактического питания в части продуктового набора или разрабатываются врачом исходя из выявленных дисбалансов основных пищевых веществ в рационе, или корректируются в соответствии с утвержденными нормами питания для обследуемых групп населения (если таковые имеются).

5.2. ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Неблагоприятное действие на человека могут оказывать как факторы среды обитания (проживания), так и вредные производственные условия.

Работа на производствах с вредными условиями труда относится к хорошо известным медицинским и гигиеническим проблемам. Питание в профилактике профессиональной патологии занимает важное, но не определяющее место: на первый план в этой связи выходят технологические (снижающие и предотвращающие контакт с вредным веществом или фактором) и организационные (коллективная и индивидуальная защита) мероприятия.

Проживание в условиях экологического неблагополучия характеризуется более низким уровнем чужеродной нагрузки (по сравнению с производственными вредностями), однако имеет постоянное (часто круглосуточное) пролонгированное (в течение длительного времени) действие с вовлечением всех возрастных и социальных групп населения, проживающих на данной территории. При этом, как правило, отмечается более широкий спектр чужеродной нагрузки и возникают сложности с проведением своевременных диагностических и профилактических мероприятий, по крайней мере, до выявления клинической симптоматики экологически обусловленных патологий. В данном случае обеспечение населения (особенно детей, беременных, кормящих) оптимальным питанием с учетом реальной потребности в пищевых веществах и энергии является мощным фактором первичной профилактики как экологически обусловленных заболеваний, так и снижения частоты отдаленных последствий (наследственных нарушений, онкологических заболеваний).

Таким образом, является очевидной необходимость организации для больших групп населения, проживающего и работающего в условиях чужеродной нагрузки, профилактического питания - питания, предназначенного для предупреждения воздействия на организм неблагоприятных факторов производства и окружающей среды, а также факторов риска развития заболеваний.

5.2.1. ОСНОВЫ АЛИМЕНТАРНОЙ АДАПТАЦИИ

Эволюционное развитие человека как социально-биологического вида привело его в начале XXI в. к необходимости решать чрезвычайно сложные экологические проблемы, обусловленные многолетней нерациональной практикой использования планетарных ресурсов, нарушением структурных связей в биосфере и интенсивным изменением элементного и структурного состава биосферы (так называемым загрязнением окружающей среды). Последнее в настоящее время является одним из важнейших лимитирующих факторов безопасного существования человека. Во всех средах: в воздухе, воде, почве и в конечном счете в продовольственном сырье - постоянно возрастают концентрации многочисленных химических веществ и соединений, которые или по своей природе (вновь синтезированные, полусинтетические и т.п.), или в силу количественных характеристик (превышающих эволюционно сложившиеся количества) являются чужеродными веществами (ксенобиотиками) для организма человека. Постоянно растущая чужеродная нагрузка вызывает либо острые отравления (при надпороговом поступлении ксенобиотика), либо, что гораздо чаще, хронические дисфункции различных органов и систем в соответствии со специфической тропностью ксенобиотика, и/или из-за снижения общей резистентности в результате декомпенсации адаптационнозащитных механизмов. Дисбаланс гомеостаза может также усугубляться изменением нейрогуморальной и генетической регуляции за счет сенсибилизации (антигенной нагрузки) и нарушений наследственной информации (химического и радиационного мутагенеза).

В рамках данной проблемы питание рассматривается в качестве важнейшего фактора адаптации организма к новым условиям существования. С одной стороны, до 95% общего объема ксенобиотиков поступают в организм алиментарным путем (с пищевыми продуктами и питьевой водой). Этот факт подчеркивает значимость контроля за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов на всех этапах их получения, переработки и реализации, осуществляемого соответствующими государственными органами. Все продовольствие должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в санитарных правилах и нормах.

С другой стороны, пищевые вещества обеспечивают реализацию защитно-адаптационных механизмов, т.е. они на всех этапах метаболизма вступают в непосредственный конкурентный контакт с чужеродными веществами (возможны также синергические или нейтральные взаимодействия) и используются организмом для поддержки устойчивой работы гомеостатических систем.

Интенсификация чужеродной алиментарной нагрузки, обусловленная экологическим неблагополучием, оказывает существенное отрицательное влияние на внутреннюю среду организма с развитием стрессового варианта метаболизма, при котором складывается особый режим жизнеобеспечения в рамках процесса адаптации.

По определению ВОЗ, «адаптация - это истинное приспособление организма к изменяющимся условиям окружающей среды, которое происходит без какого-либо нарушения данной биологической системы и превышения нормальных (гомеостатических) способностей ее реагирования». В результате могут развиться либо динамическая адаптированность (адаптационная резистентность), либо дезадаптация с последующими патологическими состояниями.

Сущность динамической адаптированности заключается в повышении устойчивости к стрессовому фактору, расширении диапазона защитно-приспособительных возможностей организма, что в конечном счете ведет к относительному соответствию живых систем и условий их обитания, т.е. выработке адаптационной резистентности. Становление последней возможно лишь при бездефицитном поступлении всех незаменимых субстратов, представленных для человека в виде нутриентов рациона. Таким образом, алиментарная адаптация, которая может быть определена как процесс выработки резистентности организма к экстремальным внешним условиям за счет оптимизации питания, предполагает обеспечение поступления с рационом питания полного набора пищевых и биологически активных веществ и развитие за счет этого устойчивого функционирования всех метаболических систем. Поставленная задача может быть достигнута при условии обеспечения населения высококачественными и доступными продуктами питания в результате индивидуального, осознанного выбора на базе образовательных программ в области гигиены питания.

Механизмы регуляции метаболизма ксенобиотиков. Для организма человека как открытой саморегулирующейся биологической системы защита от внешних воздействий (защита внутренней среды организма) реализуется в виде ряда универсальных механизмов. Питание обеспечивает субстратную и энергетическую поддержку их функционирования.

В условиях экологической (чужеродной) нагрузки питание, кроме традиционных функций, должно также обеспечивать:

Усвоение чужеродных веществ в желудочно-кишечном тракте и степень их поступления во внутреннюю среду организма зависят от ряда факторов: времени нахождения пищи в кишечнике, состояния мембран энтероцитов, активности ферментативного пищеварения, характера микробиоценоза и, естественно, химического состава рациона. Последнее подразумевает возможность существования различных видов взаимодействия ксенобиотиков и нутриентов (конкурентное, синергическое или нейтральное), протекающих как в полостном пространстве, так и на биомембранах и в цитозоле клеток.

В настоящее время накоплен обширный материал о пищевых веществах, блокирующих тем или иным способом абсорбцию ксенобиотиков. К ним в первую очередь относятся природные неспецифические сорбенты: пищевые волокна, альгинаты, коллаген, слизи, цеолиты, хитин. Они же усиливают моторику кишечника, сокращая тем самым эффективный период абсорбции ксенобиотиков. Степень снижения усвоения ксенобиотиков в желудочно-кишечном тракте за счет неспецифической сорбции может достигать 50% и более. При этом увеличивать в рационе содержание неспецифических сорбентов (в первую очередь за счет их пищевых источников) рекомендуется на 30-50%. Более значительное их поступление неминуемо приведет, с одной стороны, к снижению пищевой ценности рациона в результате уменьшения биодоступности эссенциальных нутриентов (минеральных веществ, витаминов, аминокислот), с другой стороны, к нарушениям функционирования желудочно-кишечного тракта (гипермоторике, диспепсиям).

Ряд нутриентов вступают с чужеродными агентами в конформационные взаимодействия, образуя при этом неусвояемые комплексы или конкурентно ингибируя трансмембранный перенос в энтероцитах, поступление в кровь (лимфу) и связь с активными белками-переносчиками в жидких средах. Основными конкурентными нутриентами являются кальций, железо, калий, магний и йод. Их бездефицитное поступление значительно снижает проницаемость биомембран энтероцитов для ксенобиотиков. Потребность в данных минеральных веществах может повышаться на 50-60% по сравнению с физиологическими нормами.

В условиях чужеродной нагрузки даже при построении оптимального профилактического питания определенное количество ксенобиотиков преодолевает защитный барьер желудочно-кишечного тракта и поступает во внутреннюю среду организма. Они, циркулируя в крови и попадая в органы и ткани, могут:

В любом случае решающую роль в судьбе инкорпорированных ксенобиотиков будут играть клеточные защитно-адаптационные системы. Дополнительная чужеродная нагрузка, обусловленная неблагоприятной средой обитания, переводит клеточные системы в режим стрессового функционирования. В этом режиме затрачиваются сверх физиологической потребности основные участвующие в метаболизме ксенобиотиков нутриенты. Чужеродную нагрузку на клеточном уровне инициируют не только поступившие во внутреннюю среду ксенобиотики, но и дистантно действующие факторы, например радионуклидная нагрузка, формирующаяся как сумма внутреннего и внешнего (от объектов окружающей среды) облучения.

В настоящее время известны и изучены основные клеточные защитно-адаптационные механизмы:

Лизосомы относятся к первому защитному внутриклеточному барьеру, обеспечивающему уничтожение поступающих чужеродных агентов за счет наличия в них мощной ферментативной системы. Возможности прямой алиментарной поддержки лизосомальной системы в настоящее время изучены мало. Общие положения такой поддержки сводятся к традиционным требованиям к качеству аминограммы рациона (полному набору незаменимых аминокислот) и наличию достаточного количества кофакторов и коферментов. Это будет справедливо в отношении любой ферментативной системы, требующей алиментарной поддержки.

Понятие биотрансформации ксенобиотиков охватывает не только ферментативные химические превращения, но и трансмембранный перенос, тканевое распределение, депонирование и элиминацию.

С позиций современной биохимической токсикологии существует единый универсальный двухстадийный механизм биотрансформации ксенобиотиков. При этом в первой фазе протекает реакция функционализации с участием НАДФ Н-зависимой, содержащей цитохром Р-450 монооксигеназной системы эндоплазматического ретикулума клеток. Во второй фазе - процессы конъюгации ксенобиотиков или их метаболитов с крупномолекулярными эндогенными субстратами (глюкуроновой кислотой, глутатионом) при участии ряда ферментативных систем.

В итоге этих превращений ксенобиотики и их метаболиты обезвреживаются и подготавливаются к безопасному выведению из организма (эволюционно сложившаяся ситуация). Однако в современной экологической обстановке имеется и слабое звено в данной защитной системе: большинство синтетических ксенобиотиков (пестициды, полихлорированные бифенилы, продукты деструкции полимерных материалов, ряд лекарственных средств), а также некоторые природные токсины (афлатоксин В1) в реакции функционализации способны трансформироваться в продукты и соединения более опасные, чем исходные. Такое явление получило название метаболической активации (летального синтеза). Метаболическая активация рассматривается в настоящее время в качестве универсального патохимического процесса, обусловливающего функциональную кумуляцию биологических эффектов и развитие отдаленных последствий для здоровья человека.

В результате метаболической активации веществ, преимущественно из группы синтезированных de novo, образуются либо не свойственные обычному обмену веществ вторичные продукты (электрофильные продукты - эпоксидные, гетероциклические соединения), либо традиционные вторичные метаболиты, но в очень больших количествах (свободные радикалы и эндоперекиси).

В случае образования электрофильных продуктов основная опасность заключается в их высокой реакционной способности по модификации структурных и функциональных характеристик клеточных макромолекул (белков, липидов, ДНК) с развитием ряда опасных последствий:

Защита от электрофильных продуктов строится по двум следующим направлениям.

-

Защита макромолекул от ковалентной (прочной) связи с вторичными метаболитами за счет аскорбиновой кислоты и ретинола.

-

Активная конъюгация электрофильных продуктов с клеточными защитно-адаптационными субстратами (восстановленным глутатионом) при участии глутатионтрансферазы. Восстановленный глутатион (Г-SH), γ-глутамилцистеинилглицин, считается ключевым адаптационным субстратом, участвующим во многих защитных процессах. Его достаточный синтез в организме возможен лишь при бездефицитном поступлении с рационом серосодержащих аминокислот (в первую очередь, цистеина).

Центральным механизмом нейтрализации свободных радикалов и эндоперекисей, образующихся в результате метаболической активации, является эволюционно сложившаяся система антиоксидантной защиты.

Высокореакционноспособные свободные радикалы кислорода, азота, гидроксильный радикал представляют серьезную опасность для клетки, обеспечивая так называемую прооксидантную нагрузку. В результате инициируется процесс перекисного окисления липидов, приводящий, с одной стороны, к повреждению функциональных липидных молекул, а с другой стороны, к накоплению конечных продуктов перекисного окисления липидов, обладающих токсичностью. К конечным продуктам перекисного окисления липидов относятся диеновые конъюгаты и малоновый диальдегид. Их критическому накоплению, ведущему к гибели клетки, препятствует система антиоксидантной защиты.

Антиоксидантная клеточная защита имеет два звена функционирования: ферментативное и неферментативное.

Ферментативное звено включает супероксиддисмутазу, каталазу, глутатионпероксидазу и глутатионредуктазу. Супероксиддисмутаза - самый мощный фермент антиоксидантной защиты, инактивирующий супероксидрадикал. Супероксиддисмутаза имеет несколько изоформ, содержащих цинк, медь или марганец в качестве кофакторов. В результате работы супероксиддисмутазы образуется большое количество перекиси водорода, которая инактивируется железосодержащим ферментом каталазой.

В случае образования липидных перекисей, недоступных каталазе, их нейтрализация происходит с участием ферментно-субстратного комплекса. В составе этого комплекса на первом этапе процесса селенсодержащая глутатионпероксидаза и восстановленный глутатион, выступающий в качестве донора протонов, нейтрализуют любую эндоперекись. При этом образуется окисленная (неактивная) форма глутатиона (Г-S-S-Г), которая восстанавливается с помощью глутатионредуктазы - фермента, содержащего в качестве кофермента витамин В2. Таким образом, при достаточном поступлении с питанием незаменимых аминокислот (серосодержащих), кофакторов (железа, цинка, меди, марганца, селена) и коферментов (витамина В2) будет поддерживаться необходимый уровень активности рассмотренных защитных механизмов.

Существуют также неферментативные механизмы антиоксидантной защиты, связанные с прямым действием в отношении свободных радикалов и эндоперекисей витаминов-антиоксидантов (α-токоферола, α-ретинола, β-каротина, аскорбиновой кислоты и биофлавоноидов), а также антиоксидантных клеточных субстратов (убихинона, мочевой кислоты и др.). Витамины-антиоксиданты защищают биомембраны и макромолекулы от повреждающего действия свободных радикалов, предотвращают активизацию перекисного окисления липидов. При этом они, как правило, безвозвратно затрачиваются (разрушаются, прочно связываются), что обусловливает необходимость их дополнительного поступления с рационом.

Особое значение в настоящее время придается изучению роли кальция в развитии адаптационного ответа организма. Так, кальций, являясь универсальным регулятором внутриклеточных процессов, обеспечивает устойчивость основных защитно-адаптационных систем.

Можно выделить несколько принципов неспецифической алиментарной поддержки процессов биотрансформации ксенобиотиков:

-

во-первых, обеспечение достаточного поступления нутриентов, являющихся кофакторами или субстратами, а также регуляторами защитных метаболических процессов;

-

во-вторых, снижение до реального минимума поступления промоторов или субстратов патохимических реакций;

-

в-третьих, обеспечение оптимальной сбалансированности пищевых веществ, учитывая наличие нутриентов с однонаправленным действием или взаимоингибирующими свойствами.

Таким образом, оптимальное функционирование защитно-адаптационных систем зависит от обеспеченности организма субстратами синтеза ферментов и Г-SH (полноценными белками), кофакторами (железом, селеном, медью, цинком, марганцем) и коферментами (рибофлавином, ниацином) рабочих ферментных систем, витаминамиантиоксидантами (Е, А, β-каротином, С, биофлавоноидами), кальцием, ПВ. В то же время алиментарный дефицит большинства вышеперечисленных так называемых работающих нутриентов регистрируется у больших групп населения и требует первоочередной коррекции среди пищевых дисбалансов. Реальная потребность в защитно-адаптационных нутриентах может во много раз превышать физиологические нормы, установленные для них. Однако степень этого превышения необходимо устанавливать индивидуально в ходе анализа состояния питания по параметрам пищевого статуса и адаптационного ответа.

Чрезвычайно важно также учитывать, что ряд пищевых веществ может усугублять на клеточном уровне патохимические процессы, индуцированные тем или иным видом чужеродного воздействия. Основной группой нутриентов, требующих максимально возможного сокращения в рационе в условиях чужеродной нагрузки, являются жиры. Их общее количество не должно превышать 30% энергоценности рациона (оптимально - снижение до 25%). Из жиров наибольшей активностью в процессах перекисного окисления липидов обладают ПНЖК. При этом чем больше двойных связей в молекуле жирной кислоты, тем она реакционно активнее. Таким образом, уровень ПНЖК в условиях существенной прооксидантной нагрузки должен быть снижен до нижней границы нормы физиологической потребности (3-4% энергетической ценности). Если возникает необходимость увеличить потребление ПНЖК с рационом (у людей из группы риска развития атеросклероза, с дислипопротеинемией), следует строго соблюдать соотношение витамина Е и ПНЖК - оно должно быть не менее 1.

Учет взаимодействия (конкурентного или синергического) отдельных нутриентов является необходимым условием оптимизации питания. Например, все витамины-антиоксиданты, субстраты, поддерживающие эту направленность, и кальций оказывают взаимоусиливающий (компенсирующий) эффект. В научных наблюдениях это хорошо продемонстрировано на примере токоферола и селена, токоферола и кальция, аскорбиновой кислоты и биофлавоноидов. В то же время изолированное увеличение в рационе некоторых микроэлементов негативно сказывается на биодоступности других нутриентов, а иногда ведет к увеличению их расхода в обменных процессах. Подобный антагонизм показан для цинка и меди, железа и селена. В ряде исследований показано, что при обогащении неорганическим железом (обладающим прооксидантным потенциалом) пищевых продуктов увеличиваются затраты витаминов-антиоксидантов, селена, кальция. Эти данные необходимо учитывать при разработке обогащенных продуктов и БАД к пище.

Отдельные пищевые вещества могут играть двоякую роль при взаимодействии организма с чужеродными агентами и факторами. Например, пектин вместе с положительными сорбционными свойствами оказывает ряд нежелательных действий на ферментативную активность микрофлоры кишечника, особенно при высоком содержании в рационе жиров.

Организация питания населения в условиях чужеродной нагрузки. В ситуации повышенного экологического риска нерациональное питание должно рассматриваться не только с точки зрения возможного развития ряда распространенных алиментарно-зависимых патологий, но и как фактор, снижающий защитно-адаптационные возможности организма. В условиях чужеродного воздействия организм в стрессовом режиме использует все функциональные возможности для поддержания нормального гомеостаза, испытывая при этом потребность в бездефицитном поступлении физиологически обоснованных количеств основных нутриентов с рационом питания. Суточная норма поступления каждого нутриента в конкретных экологических условиях должна определяться с учетом величин индивидуальной физиологической потребности и расхода отдельных пищевых веществ в адаптационных механизмах.

Организация питания в условиях экологической (чужеродной) нагрузки предполагает:

В конкретных экологических условиях, исходя из знаний структуры и объема действующих чужеродных факторов, врач индивидуально определяет потребность человека в дополнительном поступлении ряда нутриентов, физиологические количества которых являются дефицитными в силу повышенного их расхода в адаптационно-защитных процессах. Объективными показателями недостатка того или иного нутриента должны служить данные изучения специфических параметров пищевого статуса.

Практическое осуществление алиментарной адаптации проводится по двум основным направлениям:

Первое направление предполагает контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции, а также использование принципов элиминационной диетотерапии: включение в рацион питания продуктов, препятствующих усвоению ксенобиотиков и обеспечивающих их быстрое удаление из организма (с калом, мочой) без нарушения функций выделительных систем. Получение и оборот безопасной пищевой продукции зависит как от применяемых производителем систем контроля за качеством на пищевых объектах, так и от организации государственного контроля за продовольствием. Важным компонентом в комплексной системе обеспечения качества пищевых продуктов является санитарно-эпидемиологическая грамотность населения, позволяющая подходить с гигиенических позиций к выращиванию, приобретению, хранению, приготовлению и употреблению пищи.

Особое внимание следует уделить также возможности алиментарной нормализации (стабилизации) основных вовлеченных в адаптационные механизмы систем: аллергологического статуса (гипосенсибилизирующее диетотерапия) и микробиоценоза кишечника (пробиотическая диетотерапия).

Второе направление связано с пищевой ценностью отдельных продуктов и рациона в целом. Особый интерес представляет разработка специальных профилактических продуктов, обладающих протекторными свойствами или повышающими резистентность организма. Подобные продукты, производимые промышленным способом из качественного сырья, имеют научно обоснованную рецептуру и обеспечивают высокую эффективность защиты, доказанную в предварительных модельных и натурных наблюдениях. В настоящее время разработан целый ряд профилактических продуктов с заданными свойствами за счет обогащения их ПВ, витаминами, минеральными веществами, полноценным белком.

Так, например, увеличение количества ПВ достигается введением в рецептуры хлебобулочных, кондитерских, мясных, рыбных изделий обработанных различными способами моркови, яблок, свеклы и т.п. Одновременно за счет растительных компонентов происходит обогащение продуктов витаминами и минеральными веществами. Нормализация по минеральному составу широкого ассортимента продуктов осуществляется введением в соответствующие пищевые композиции мясной, тонкоизмельченной рыбной массы, порошка яичной скорлупы, препаратов боенской крови, печени и т.п.

Алиментарная адаптация к неблагоприятным условиям среды обитания, не являясь радикальным мероприятием, имеет существенный профилактический потенциал. Реализация основных направлений алиментарной адаптации в настоящее время является единственным надежным способом снижения степени отрицательного влияния чужеродных факторов среды обитания, имеющим как научное обоснование, так и систему практического применения органами и учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5.2.2. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОЙ НАГРУЗКИ

Радиоактивное загрязнение внешней среды носит глобальный характер. Формирующаяся при этом радиоактивная нагрузка на человеческую популяцию является одним из наиболее опасных, экологически обусловленных неблагоприятных воздействий.

В среднем доза фонового, эволюционно сложившегося (внешнего и внутреннего) облучения человека составляет 1 мЗв в год. Любое повышение фонового облучения на конкретной территории рассматривается в качестве радиоактивной нагрузки. В настоящее время основными антропогенными источниками радиоактивного загрязнения являются ядерные взрывы, предприятия ядерной энергетики на всех этапах ядерного топливного цикла и отраслевые предприятия, использующие источники ионизирующего излучения.

Радиоактивные выпадения подразделяются на местные и глобальные (тропосферные и стратосферные). Крупные частицы, обладая заметной скоростью гравитационного осаждения, формируют местные выпадения, непосредственно прилегающие к эпицентру взрыва или утечки. Ширина местных выпадений может достигать нескольких десятков километров, а протяженность - сотен километров. Глобальные выпадения обусловлены мелкодисперсными аэрозольными частицами, проникающими в стратосферу и распространяющимися на большие расстояния.

Воздействие на человека радиоактивных выпадений включает внешнее γ-, β-излучение за счет радионуклидов, присутствующих в воздухе и на поверхности земли, контактное в результате загрязнения кожных покровов и одежды и внутреннее от поступивших в организм (инкорпорированных) радионуклидов с вдыхаемым воздухом и загрязненной пищей и водой. При этом основным источником облучения являются радионуклиды, поступающие с пищей.

Дозы облучения (внутреннего и внешнего) в районах местных выпадений могут достигать значительных величин. Критическим радионуклидом в начальный период является йод-131 (период полураспада - 8 сут), в последующем - цезий-137 и стронций-90 (периоды полураспада - около 30 лет).

В аварийных ситуациях могут происходить значительные выбросы радионуклидов из реакторов и хранилищ радиоактивных отходов. Особую опасность могут представлять аварии с плавлением активной зоны и разрушением реакторов, когда во внешнюю среду поступают не только газообразные и летучие продукты ядерного давления, но и значительные количества нелетучих радионуклидов. Подобная картина сложилась в результате аварии на Чернобыльской АЭС и на японской АЭС «Фукусима-1». Выбросы радионуклидов из активной зоны разрушенного реактора представляли собой растянутый во времени процесс. В результате изменения направления ветра образовался широкий разброс радиоактивности.

В Чернобыльской зоне при выпадении дождей во время прохождения радиоактивного облака формировались пятна повышенного уровня загрязнения. Выпадения произошли на большой территории ряда областей РФ (Тульской, Калужской, Брянской), Украины и Белоруссии. Население, проживающее в загрязненных районах, находится в условиях чрезвычайной радиоактивной нагрузки и нуждается в комплексной санитарно-гигиенической защите.

Основные пути миграции радионуклидов в биосфере. Основными дозообразующими радионуклидами местных выпадений являются йод-131, цезий-137 и стронций-90. Ведущее значение этих изотопов обусловлено их сравнительно большим выходом при делении ядер урана и плутония, способностью хорошо мигрировать в биосферных средах и по пищевым цепочкам к человеку (часто увеличивая свою концентрацию в ряду от продуцентов до консументов), свойством хорошо усваиваться из пищи. При этом чрезвычайно важно, что йод-131 имеет значение лишь в начальный период загрязнения из-за короткого периода полураспада. Учитывая, что по истечении срока, равного 10 периодам полураспада радионуклида, объект считается свободным от него, то через 80 сут после загрязнения (начиная с момента последнего выпадения), эквивалентная доза ионизирующих излучений будет определяться главным образом цезием и стронцием. Эти же нуклиды формируют и активность глобальных выпадений.

Подвижность радионуклидов в биосферных средах зависит от времени, прошедшего после выпадения, растворимости радиоактивных частиц, типа почвы, вида растительного покрова, проводимых агротехнических мероприятий и других факторов.

Биологическая доступность и миграционная способность нуклидов за 8 лет снижаются примерно в 10 раз.

Выпавшие на поверхность почвы радиоизотопы под воздействием природных факторов мигрируют в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтальная миграция обусловлена ветровой эрозией почвы, смыванием радионуклида с растений атмосферными осадками и последующим стоком в низменные участки. В районах с изрезанным рельефом колебания содержания цезия в почве могут достигать двух порядков величин. Вертикальная миграция обусловлена процессами ионного обмена, диффузией, перемешиванием, переносом нуклидов потоками воды, выносом из корнеобитаемого слоя почвы части растений, деятельностью микроорганизмов и почвенных животных. Как правило, независимо от типа почв большая часть нуклидов задерживается в верхнем 3-сантиметровом (для цезия) и 10-20-сантиметровом (для стронция) слоях целинных почв. На обрабатываемых территориях происходит сравнительно равномерное распределение в пределах пахотного слоя.

Усвоение радионуклидов растениями из почвы зависит от типа почв: коэффициент перехода нуклида уменьшается с увеличением количества глинистых микрочастиц во фракциях почвы. По степени перехода нуклидов в растениях почвы можно расположить в следующий убывающий ряд: торфяно-болотистые < песчаные < дерново-подзолистые < красноземы < черноземы < сероземы. Увеличение содержания органических веществ (агрохимикатов) в верхнем слое почвы повышает усвоение нуклидов растениями. Вместе с тем внесение углекислых солей для нейтрализации кислотности почв (известкование) понижает накопление радионуклидов в урожае.

В загрязненных водоемах цезий и стронций накапливаются главным образом в донных отложениях - 96,9% выпавшей активности.

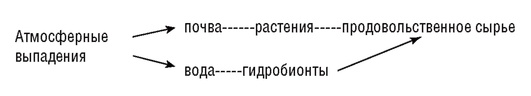

Общая цепочка миграции нуклидов в биосфере может быть представлена следующим образом:

Распределение и концентрация радионуклидов в основных группах продовольственного сырья и пути предотвращения их накопления. Основные дозообразующие элементы (йод-131, цезий-137 и стронций-90) обладают высокой миграционной способностью, в том числе и по пищевым цепочкам. Накопление радионуклидов в растениях и у животных часто превышает содержание их в окружающей среде. Особенности распределения нуклидов по отдельным звеньям пищевых цепочек обусловлены видом последних. Выделяют следующие пищевые цепочки:

Загрязнение каждого звена может носить поверхностный и структурный характер. В последнем случае в ходе метаболических процессов в предыдущих звеньях радионуклиды накапливаются в форме биокомплексов в органах и тканях растительных и животных организмов.

В большинстве случаев начальным звеном миграции радионуклидов по пищевым цепочкам является загрязнение растительности. В растения нуклиды могут поступать в форме аэрозолей в результате непосредственного загрязнения листьев, стеблей, соцветий, плодов или усваиваться из почвы через корневую систему. Процессы резорбции протекают сравнительно быстро. Уровень поверхностного загрязнения растений зависит от плотности радиоактивных выпадений, физикохимических параметров выпадающих аэрозолей, метеорологических особенностей растений. Коэффициент задержки цезия-137 растительным покровом колеблется от 0,1 до 0,36. По степени задержки радионуклидов из аэрозолей растения можно расположить в следующем убывающем порядке: капуста; свекла; картофель; пшеница; естественная травяная растительность.

По степени накопления нуклидов из почвы через корневую систему сельскохозяйственная продукция может быть расположена в следующем убывающем порядке:

Многолетние растения накапливают радионуклиды лучше, чем однолетние.

Степень накопления нуклидов в растительности при прочих равных условиях зависит от сочетания двух факторов: типа почвы и вида растительности. Так, известно, что клевер способен максимально концентрировать стронций, но при этом на дерново-подзолистых почвах коэффициент перехода равен 3,3%, а на черноземах - лишь 0,9%. Аналогичный анализ необходимо проводить для оценки целесообразности возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур на загрязненных территориях с различными почвенными условиями.

Продукты животного происхождения являются одним из основных источников поступления радионуклидов в организм человека. Накопление нуклидов у животных и переход в молоко, мясо, яйца зависят от уровней загрязнения кормов, физико-химических свойств продуктов ядерного деления, видовых и возрастных особенностей животных и их физиологического состояния.

В растворенной форме практически 100% цезия и 30-60% стронция абсорбируются в желудочно-кишечном тракте животных. У жвачных животных процент усвоения несколько ниже - 50-80% (для цезия), что связано с высокими сорбционными свойствами грубых кормов.

Степень накопления нуклидов зависит от вида животного. При длительном поступлении содержание цезия в 1 кг мышц составляет: у коровы - 4% суточного поступления, у овцы - 8%, у козы - 20%, у свиньи - 26%, у курицы - 460% (!).

При прочих равных условиях у молодых животных изотопы накапливаются более интенсивно.

У лактирующих животных радионуклиды в значительном количестве выводятся с молоком. При длительном поступлении в 1 л молока содержится нуклидов: у коровы - 0,8-1,2% суточного поступления, у овцы - 5-15%, у козы - 10-20%. При эпизодических поступлениях продуктов ядерного деления большая часть активности, выводимой с молоком, отмечается в первые сутки после инкорпорации.

Радионуклиды в значительном количестве переходят в яйца: при длительном поступлении в организм птиц в яйцах регистрируется 2,3- 3,3% суточного поступления. Изотопы цезия и стронция избирательно накапливаются в различных средах яйца. Большая часть стронция депонируется в скорлупе (более 90%), а оставшаяся часть накапливается преимущественно в желтке. Напротив, основное количество цезия концентрируется внутри яйца, причем в белке отмечается в 2-3 раза больше нуклида, чем в желтке. Лишь 1-2% цезия задерживается в скорлупе.

Гидробионты накапливают радионуклиды в больших количествах. Коэффициент накопления цезия в мышечной ткани рыб достигает 1000. В пресноводной рыбе цезия содержится в 10-100 раз больше, чем в морской. Аналогичные соотношения отмечаются и при сравнении хищных и планктоноядных гидробионтов.

Необходимо отметить также, что стронций, мигрируя по пищевым цепочкам, избирательно депонируется в костной ткани (или скорлупе). Причем в отличие от цезия, активно выводящегося из тропных тканей, концентрация стронция, накопившегося в костях (скорлупе), остается относительно постоянной длительный период времени. Это необходимо учитывать при проведении санитарно-гигиенических мероприятий.

Значимость отдельных видов продуктов как источников поступления радионуклидов в организм определяется, во-первых, долей данного продукта в суточном продуктовом наборе и, во-вторых, степенью накопления в нем отдельных нуклидов (табл 5-6).

Страна, нуклид |

Продукты |

|||

мясные |

молочные |

зерновые |

овощи |

|

Россия, |

||||

цезий |

++ |

++ |

++++ |

+++ |

стронций |

++ |

++++ |

+++ |

|

Англия, |

||||

цезий |

++++ |

+++ |

++ |

++ |

стронций |

+++ |

++ |

++ |

|

США, |

||||

цезий |

++ |

++++ |

+ |

+ |

стронций |

++++ |

+ |

+ |

|

Нормирование радионуклидов. Основной задачей нормирования чужеродных веществ, в том числе и радионуклидов, в продовольственном сырье и продуктах питания является минимализация возможных отдаленных соматико-стохастических (неопластических) и неблагоприятных наследственных последствий ксенобиотической нагрузки.