Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций : учебник / Л. С. Персин и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3227-3 |

Аннотация

В учебнике изложен основной материал, касающийся вопросов организации ортодонтической помощи детскому и взрослому населению, приведены выписки из приказов Минздрава России. Рассмотрены этиология и патогенез зубочелюстных аномалий и их классификации. Описаны современные методы диагностики и лечения аномалий зубочелюстной системы с применением современной аппаратуры, включая аппараты механического и функционального действия, а также брекет-системы, элайнеры, позиционеры. Представлены современные методы профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций. Учебник прекрасно иллюстрирован. По темам занятий приведены тестовые задания с использованием наглядных иллюстраций. Предназначен для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов.

В учебнике изложен основной материал, касающийся вопросов организации ортодонтической помощи детскому и взрослому населению, приведены выписки из приказов Минздрава России. Рассмотрены этиология и патогенез зубочелюстных аномалий и их классификации. Описаны современные методы диагностики и лечения аномалий зубочелюстной системы с применением современной аппаратуры, включая аппараты механического и функционального действия, а также брекет-системы, элайнеры, позиционеры. Представлены современные методы профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций. Учебник прекрасно иллюстрирован. По темам занятий приведены тестовые задания с использованием наглядных иллюстраций. Предназначен для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов.

15.2. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКОЙ РЕЗЦОВОЙ ОККЛЮЗИИ И ГЛУБОКОЙ РЕЗЦОВОЙ ДИЗОККЛЮЗИИ

В данном разделе изложены вопросы, касающиеся этиологии возникновения зубочелюстных аномалий, приводящих к глубокой резцовой окклюзии и глубокой резцовой дизокклюзии. Представлена клиническая картина и диагностика морфофункциональных нарушений. Описано лечение этих аномалий окклюзии.

При физиологической окклюзии верхние резцы перекрывают нижние на 1/3 высоты коронки, определяются их режуще-бугорковые контакты. При увеличении глубины перекрытия в области передних резцов более чем на 1/3 высоты коронки, а также при нарушении их правильного смыкания формируется аномалия окклюзии в вертикальном направлении.

При вертикальной аномалии окклюзии в переднем сегменте зубных рядов увеличивается глубина резцового перекрытия, следует отметить, что перекрытие может сочетаться с сохранением режуще-бугоркового контакта резцов верхней и нижней челюсти или с его отсутствием. В первом случае формируется глубокая резцовая окклюзия, во втором - глубокая резцовая дизокклюзия .

Глубокую резцовую окклюзию характеризует увеличение перекрытия верхними передними зубами нижних более чем на 1/3 коронки с сохранением режуще-бугорковых контактов.

Глубокую резцовую дизокклюзию характеризует увеличение перекрытия верхними передними зубами нижних более чем на 1/3 коронки при отсутствии режуще-бугорковых контактов.

Причиной формирования данной аномалии окклюзии является воздействие ряда факторов эндогенного и экзогенного происхождения, немаловажную роль играет наследственность.

Являясь аномалией смыкания в вертикальном направлении, глубокая резцовая окклюзия сопровождается изменением морфологических параметров зубочелюстной системы, зубоальвеолярным укорочением в боковых отделах или зубоальвеолярным удлинением в переднем участке одной или обеих челюстей, а также их сочетанием (рис. 15.23).

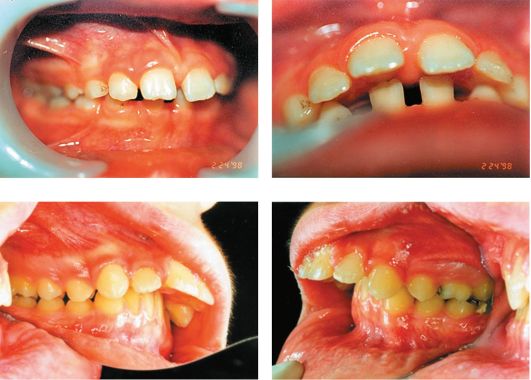

Рис. 15.23. Глубокая резцовая дизокклюзия зубов

Степень выраженности аномалии определяется глубиной резцового перекрытия. На первой стадии формирования аномалии сохраняются режуще-бугорковые контакты в области резцов верхней и нижней челюсти, но глубина перекрытия увеличивается (глубокая резцовая окклюзия). Затем отмечается отсутствие режуще-бугорковых контактов в области резцов верхней и нижней челюсти. Формируется глубокая резцовая дизокклюзия.

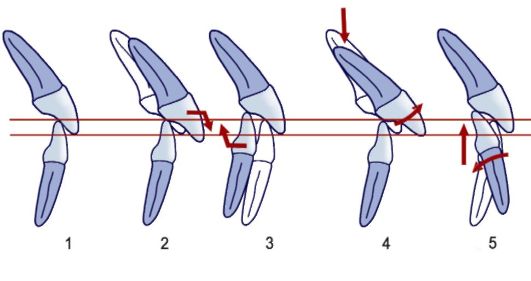

Глубокую резцовую окклюзию у детей с молочными зубами следует рассматривать как вариант нормы (в случае глубины резцового перекрытия не более чем на половину коронки нижнего резца), так как в дальнейшем в период смены зубов возможна саморегуляция. Если же в процессе формирования зубочелюстной аномалии происходит усугубление глубины резцового перекрытия, то это следует рассматривать как аномалию окклюзии, которую необходимо лечить. Схема формирования глубокой резцовой окклюзии представлена на рис. 15.24.

Глубокая резцовая окклюзия формируется за счет протрузии верхних резцов и зубоальвеолярного удлинения (2) или ретрузии нижних резцов и зубоальвеолярного удлинения (3), а также при протрузии верхних резцов (4), ретрузии нижних резцов (5).

Возможно сочетание глубокой резцовой дизокклюзии с аномалиями смыкания в сагиттальном направлении, как, например, сочетание глубокой резцовой дизокклюзии с дистальной и перекрестной окклюзией. Следует отметить, что глубокая резцовая окклюзия (дизокклюзия) может формироваться как отдельная нозологическая форма.

Рис. 15.24. Схематичное изображение формирования глубокой резцовой окклюзии: 1 - физиологическая окклюзия; 2 - смещение верхних резцов вперед и вниз; 3 - смещение нижних резцов назад и вверх; 4 - протрузия и смещение вниз верхних резцов; 5 - ретрузия и смещение вверх нижних резцов

На рис. 15.25 представлена глубокая резцовая дизокклюзия, в боковых участках - нормальное смыкание зубных рядов, а на рис. 15.26 - глубокая резцовая дизокклюзия, которая сочетается с аномалией смыкания жевательных зубов - дистальной окклюзией.

Рис. 15.25. Глубокая резцовая дизокклюзия. Нормальное смыкание зубных рядов в боковых участках

Рис. 15.26. Глубокая резцовая дизокклюзия в сочетании с дистальной окклюзией

Глубокая резцовая окклюзия может сопровождаться нёбным наклоном верхних резцов (ретрузией) (рис. 15.27). В боковых участках зубных рядов формируется дистальная окклюзия.

Лечение данной аномалии наиболее эффективно в период прорезывания первых постоянных моляров, клыков и вторых постоянных моляров. План лечения определяется с учетом положения отдельных зубов, нарушения формы и размеров зубных рядов, смыкания зубов в боковых отделах. По показаниям проводят санацию полости рта, носоглотки, пластику уздечек губ и языка.

Детям на начальных этапах формирования зубочелюстной системы рекомендуется в рацион питания вводить больше твердой пищи (фрукты, овощи и т.д.). Наличие вредных привычек следует исключить в раннем возрасте (сосание пальцев, губ, различных предметов).

Для устранения вредных привычек применяют вестибулярные пластинки, назначают лечебную гимнастику для нормализации функции языка и жевательных мышц (рис. 15.28), а также рекомендуется при ранней потери молочных зубов замещение дефектов зубных рядов.

Активное ортодонтическое лечение проводится в период смены зубов. Используются пластинки для верхней челюсти с накусочной площадкой, в боковых участках разобщаются зубные ряды (на 2 мм выше, чем при положении нижней челюсти в физиологическом покое), что способствует зубоальвеолярному удлинению.

Рис. 15.27. Глубокая резцовая окклюзия, нёбный наклон верхних резцов приводит к патологической стираемости нижних передних зубов

Для лечения глубокой резцовой дизокклюзии применяется моноблок Андрезена-Гойпля. В аппарате необходима коррекция пластмассы в области боковых зубов, что создает возможность зубоальвеолярного удлинения. В переднем участке зубного ряда режущие края нижних резцов соприкасаются с пластмассовым капюшоном, что приводит к их зубоальвеолярному внедрению. Действие аппарата основано на растяжении жевательной мускулатуры, и, как следствие, возникает миотонический рефлекс, способствующий зубочелюстной перестройке в вертикальной плоскости.

При лечении глубокой резцовой дизокклюзии целесообразно применение позиционера. В этом случае при проведении setup-системы нижние передние зубы на гипсовой модели внедряются. При наложении позиционера нижние передние зубы частично внедряются.

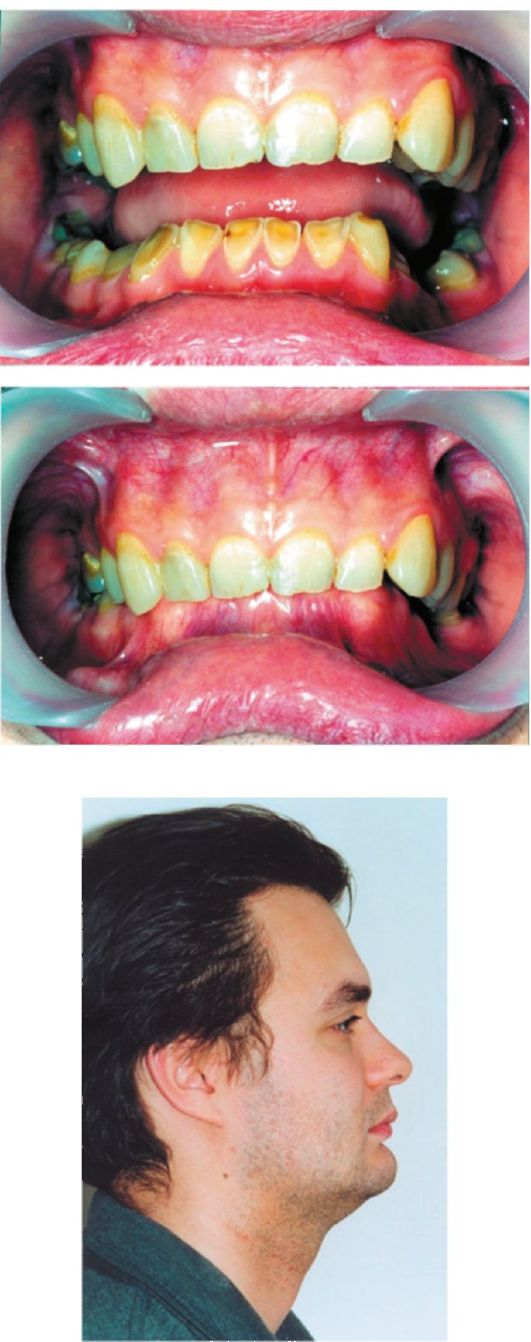

В период окклюзии постоянных зубов показано использование несъемных ортодонтических конструкций с межчелюстной тягой (брекет-система), а также сочетание функциональной и несъемной техники.

Для лечения брекет-системой глубокой резцовой окклюзии и глубокой резцовой дизокклюзии применяют: ютилити-дуги, реверсивные дуги (степень искривления дуги зависит от выраженности патологии) с опорными кольцами, а также с межчелюстной тягой. Лечение направлено на устранение зубоальвеолярного удлинения области резцов верхней и нижней челюсти и зубоальвеолярного укорочения на боковых участках (рис. 15.29).

Лечение проводится в два этапа: на 1-м этапе нормализуется смыкание зубов-антагонистов, на 2-м этапе достигаются режуще-бугорковые контакты путем удлинения нижнего зубного ряда в сагиттальном направлении. В процессе лечения проводят нормализацию положения отдельных зубов, не изменяя величины межрезцового угла, так как в случае его изменения возможен рецидив. Ортодонтическое лечение у взрослых по показаниям сочетают с компактоостеотомией.

Рис. 15.28. Вестибулярная пластинка

Рис. 15.29. Зубоальвеолярное укорочение передних зубов верхней челюсти и зубоальвеолярное удлинение боковых зубов

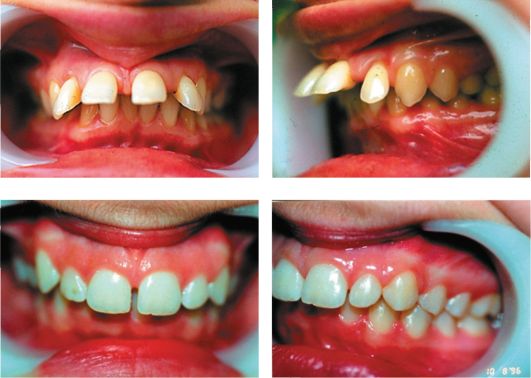

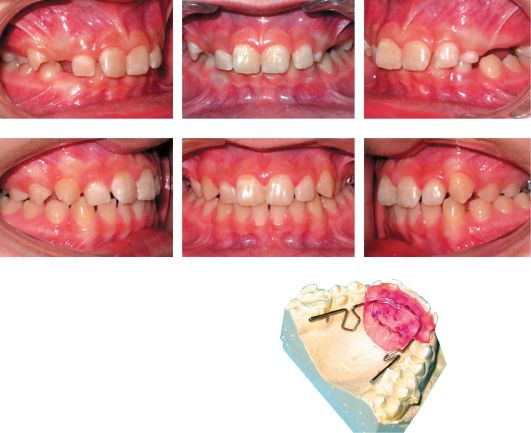

Глубокая резцовая окклюзия очень часто сочетается с трансверзальной резцовой окклюзией, и это сопровождается скученным положением верхних и нижних фронтальных зубов. Для лечения этих аномалий возможно использование лингвальной техники, а именно системы Incognito (клинический случай представлен Н.Ю. Оборотистовым; рис. 15.30).

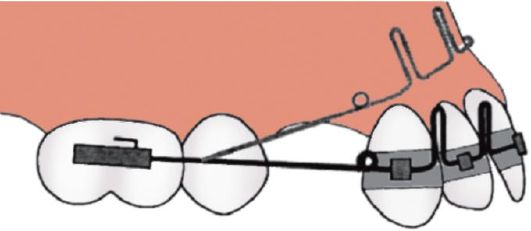

При лечении глубокой резцовой окклюзии целесообразно использовать ортодонтический аппарат, предложенный В.А Тугариным. (рис. 15.31).

Аппарат позволяет разобщить зубные ряды, дает возможность исползовать брекет-систему на нижнем зубном ряду. Произвести миодинамиче-скую перестройку мышц-антагонистов.

Ортодонтическое лечение ортодонтическими конструкциями целесообразно сочетать с лечебной гимнастикой, направленной на тренировку жевательных и височных мышц, а также на перераспределение функциональной нагрузки между мышцами-антагонистами.

Успех ортодонтического лечения зависит также от тенденций роста зубочелюстной системы. Так, у детей с глубокой резцовой окклюзией (дизокклюзией) при горизонтальной тенденции роста лицевого отдела черепа имеются трудности при проведении ортодонтического лечения, и прогноз его неблагоприятный. Благоприятный прогноз лечения возможен при вертикальной тенденции роста лицевого отдела черепа.

Рис. 15.30. Глубокая трансверзальная резцовая окклюзия; сужение и удлинение верхнего зубного ряда, сужение и укорочение нижнего зубного ряда, скученное положение зубов верхней и нижней челюсти, протрузия резцов верхней и нижней челюсти, макродентия зубов

Рис. 15.30 (продолжение): фиксация брекет-системы Incognito (б); после лечения (в). Срок лечения 1,5 года. Фиксированы несъемные ретейнеры

Рис. 15.31. Результаты ортодонтического лечения глубокой резцовой окклюзии при использовании несъемного аппарата на верхний зубной ряд с накусочной площадкой