Медицинская токсикология

Медицинская токсикология / Лужников Е. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-2971-6 |

Аннотация

Национальные руководства - первая в России серия практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, необходимую врачам для непрерывного последипломного образования. В отличие от большинства других руководств, в национальных руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения. Национальное руководство "Медицинская токсикология" содержит современную и актуальную информацию об особенностях организации токсикологической медицинской помощи при отравлениях, о методах диагностики и лечения острых отравлений. Отдельные разделы посвящены частной токсикологии: отравлениям лекарственными и наркотическими средствами, алкоголем и его суррогатами, фосфорорганическими веществами и пестицидами, веществами прижигающего действия, соединениями тяжелых металлов, ядами животных и растений. Рассмотрены также вопросы экологической и педиатрической токсикологии. Приложение к руководству на компакт-диске включает дополнительные главы, медицинские калькуляторы, нормативно-правовые документы, фармакологический справочник. В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты-токсикологи. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. Руководство предназначено для врачей-токсикологов, психиатров, врачей общей практики, а также аспирантов, ординаторов, интернов и студентов старших курсов медицинских вузов.

8.1. ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Фосфорорганические вещества (ФОВ) ранее широко применялись в сельском хозяйстве в качестве инсектицидов, акарицидов, фунгицидов, гербицидов, дефолиантов, десикантов, родентицидов (средства для борьбы с грызунами). Теперь ФОВ используются для обработки садов, виноградников, овощебахчевых и технических, зерновых и зернобобовых культур, в животноводстве - для борьбы с эктопаразитами животных.

В быту ФОВ применяются для уничтожения домашних насекомых, обработки садовых участков.

Кроме того, к фосфорорганическим веществам относятся боевые отравляющие вещества из группы нервно-паралитических ядов - ви-газы, имеющиеся во многих странах мира.

Описание клинических проявлений отравлений, аналогичных воздействию ФОВ, впервые приведено еще в XVII в. мореплавателем Куком и английским путешественником Ливингстоном. По свидетельству последнего, в Калабаре (Нигерия) с древних времен было известно ядовитое действие бобов вьющегося растения Physostigma venenosum. В его семенах содержится чрезвычайно ядовитый алкалоид физостигмин (эзерин). Эти бобы служили в Калабаре средством испытания людей, обвиненных в колдовстве, воровстве и других пороках. При совершении суда (отсюда название - «судилищные бобы») обвиненному публично предлагали съесть определенное их количество. Если у него возникала рвота и он выживал, обвиненного оправдывали, однако чаще он умирал от постепенно нарастающего паралича дыхательных мышц.

Отравление эзерином было подробно описано в первом руководстве по токсикологии на русском языке. Однако механизм токсического действия эзерина был раскрыт только во втором десятилетии XX вв., которое ознаменовалось открытием фермента холинэстеразы. Установлено, что физостигмин блокирует этот фермент и вызывает нарушение проведения нервных импульсов в центральной и периферической нервной системе. Такие яды получили название антихолинэстеразных веществ, а само открытие было использовано для получения синтетических заменителей физостигмина. Были обнаружены другие антихолинэстеразные яды из группы ФОВ, механизм действия которых аналогичен действию физостигмина.

В 1932 г. в Берлинском университете доцент Ланге и его ассистентка фон Крюгер занялись изучением химических свойств ФОВ и впервые описали их, испытав на себе их токсическое действие. В результате этого многие ФОВ долго носили название «эфиры Ланге».

В период Второй мировой войны вновь вернулись к изучению ФОВ в Германии, в лаборатории Шредера, которая занялась поиском боевых отравляющих веществ. К концу 1942 г. были получены табун, зоман, в 1944 г. - зарин.

После Второй мировой войны ФОВ попали в США, где эти препараты начали использовать в качестве пестицидов. В 1949 г. появилось первое сообщение американского автора Гроб о случаях острых отравлений паратионом среди фермеров (в том числе 6 летальных). В 1954 г. Р.Л. Казакевич впервые описал отравления ФОВ среди сельскохозяйственных рабочих в нашей стране.

Начиная с 50-х годов отравления ФОВ быстро распространялись по всем странам мира.

В последние годы в России больные с острыми отравлениями ФОВ составляют около 5% общего числа больных, поступающих в специализированные токсикологические центры. Неправильное хранение этих препаратов, применение в повышенных концентрациях, ошибочное использование с целью самолечения кожных заболеваний (чесотка, педикулез), случайное употребление внутрь в состоянии алкогольного опьянения вместо спиртных напитков - основные факторы, представляющие реальную опасность для развития острых отравлений. Кроме того, ФОВ широко используются с целью самоубийства. Больничная летальность при данной патологии равна в настоящее время 10-15%. Сегодня использование ФОВ в сельском хозяйстве прекращено. Вместо них применяются малотоксичные для человека препараты из группы пиретроидов (см. раздел 9.8.4).

Общие токсикологические сведения

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВАФОВ

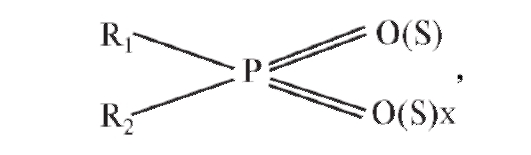

Все ФОВ - эфиры фосфорной кислоты. Впервые еще в начале XX века химик из Казанского университета, академик А.А. Арбузов изучил химические свойства этих препаратов. ФОВ имеют общую формулу:

где R1 и R2 могут быть различными или одинаковыми алкилами, алкоксилами, алкиламинами; х - остаток органической или неорганической кислоты (галогены, циангруппа, остаток нитрофенола, у многих ФОВ - остаток замещенной фосфорной кислоты).

Синтез различных препаратов осуществляется за счет изменения радикалов (R ). По химическому строению ФОВ относятся к следующим группам.

ФОВ представляют собой либо твердые кристаллические вещества, либо прозрачные желтовато-коричневые маслянистые жидкости, имеющие неприятный специфический запах.

Большинство ФОВ обладают высокой летучестью, тяжелее воды (плотность в пределах 1,1-1,7), хорошо растворимы в органических растворителях (кислота, толуол, ацетон, хлороформ и т.д.), плохо растворимы в воде. Однако некоторые препараты (хлорофос, метилацетофос и др.) растворимы в воде. Хорошая жирорастворимость ФОВ обусловливает их свободное проникновение через неповрежденную кожу, различные биологические мембраны, гематоэнцефалический барьер.

Важным свойством ФОВ является их малая стойкость, обусловленная способностью быстро, в течение нескольких суток, гидролизоваться в щелочной среде (почве) и при действии высокой температуры. В кислых почвах или при наличии слабокислой среды в растениях и живых тканях некоторые ФОВ сохраняются в течение более продолжительного времени (несколько месяцев).

Под влиянием физических и химических факторов внешней среды ФОВ претерпевают своеобразные изменения - изомеризацию, трансалкилирование, в процессе которых образуются более активные и токсичные соединения. Эти реакции могут наблюдаться при хранении ФОВ в их водных растворах. Например, при температуре 35 °С в течение одного дня токсичность метилмеркаптофоса увеличивается в 30 раз.

ТОКСИКОКИНЕТИКА ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Фосфорорганические вещества могут поступать в организм через рот, кожу, дыхательные пути. При пероральном поступлении всасывание начинается уже в полости рта, затем в желудке и тонкой кишке. Препараты быстро проникают в кровоток, через гематоэнцефалический и гематопаренхиматозный барьеры - во все органы и ткани, где распределяются довольно равномерно. Объем распределения составляет более 100 г/л. Несколько более высокие концентрации препаратов могут определяться в почках, печени, легких, кишечнике. Другие закономерности наблюдаются при распределении ионизированных ФОВ, в молекуле которых имеются положительно заряженные сера и азот. Эти соединения плохо проникают через поляризованные биологические мембраны, почти не проходят через гематоэнцефалический барьер (октаметил).

В организме ФОВ полностью или в значительной части подвергаются метаболическим превращениям. Окислительные процессы различного типа (десульфирование, N-деалкилирование, О-деалкилирование, окисление тиофосфатов, боковых групп) осуществляются в микросомальной фракции клеток (печени и других тканей) оксидазами смешанной функции. Наиболее важное значение для тионовых и дитиофосфорных эфиров имеет десульфирование, т.е. отщепление серы, связанной с фосфором и ее кислородом. Вследствие большей электрофильности кислорода по сравнению с серой эта реакция приводит к образованию более активных и, как правило, более токсичных соединений. Так, активность тиофоса, метафоса, тионового изомера меркаптофоса и карбофоса повышается в 10 000 раз.

Определенную роль в метаболизме ФОВ играют процессы восстановления, которые протекают при участии редуктаз в присутствии кофермента НАДФ (никотинамидадениндиклеотидфосфат). Редуктазная активность особенно высока в печени и почках. В результате могут образовываться более токсичные соединения, такие как ДЦВФ (дихлордивинилфосфон) при дегидрохлорировании хлорофоса, токсичность которого в несколько раз выше, чем хлорофоса. Эта реакция благоприятно протекает в слабощелочной среде.

Таким образом, различные превращения ФОВ в организме протекают по типу летального синтеза, который осуществляется преимущественно в печени.

Вследствие этого наибольшую опасность представляет пероральный путь поступления ФОВ, способствующий быстрому проникновению препаратов в печень.

Ферментативный гидролиз ФОВ - главный способ их обезвреживания, при котором осуществляется переход липоидорастворимых веществ в водорастворимые, удаляемые почками. Основными ферментами, принимающими участие в гидролизе ФОВ, являются фосфатазы, карбоксилэстеразы, карбоксиламидазы, объединяемые общим термином «гидролазы». Ферменты содержатся в различных тканях, преимущественно в печени. Наряду с ферментативным гидролизом ФОВ в организме также происходит образование их конъюгатов с глюкуроновой и серной кислотами, глутамином.

Выделение ФОВ осуществляется в неизмененном виде через легкие (20-25%) и почки (30%), остальная часть (50%) подвергается метаболизму в печени и выводится с мочой в виде метаболитов.

В клинической практике наиболее часто встречаются острые отравления карбофосом, хлорофосом, трихлорметафосом-3, метафосом, крайне редко - метилэтилтиофосом. Летальная доза для человека при применении внутрь метафоса 0,2-2,0 г (формы применения - эмульсия, суспензия, дуст, растворы и т.д.), карбофоса, хлорофоса, ТХМ-3 - 5-10 г. При ингаляционном поступлении наиболее токсичны октаметил, меркаптофос, метилмеркаптофос, метафос, ДЦВФ, смертельные концентрации которых меньше 20 мг/м3 . Менее токсичны ТХМ-3, фосфамид, метилацетофос, хлорофос, карбофос. Смертельная концентрация этих препаратов в пределах от 20 до 100 мг/м3 , пороговая - от 3 до 30 мг/м3 .

ПАТОГЕНЕЗ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Ведущим звеном в механизме действия ФОВ на биологические структуры и организм человека является нарушение каталитической функции ферментов холинэстераз. Вследствие этого возникает расстройство обмена ацетилхолина, выражающееся в характерных изменениях центральной и вегетативной нервной системы, нарушениях деятельности внутренних органов и скелетной мускулатуры.

Ацетилхолин является медиатором ЦНС, участвует в передаче импульсов с двигательных нервов на мышцы, во всех ганглиях (как парасимпатических, так и симпатических), в передаче возбуждения с постганглионарных парасимпатических волокон на эффекторные клетки и с постганглионарных симпатических волокон, иннервирующих потовые железы. Ацетилхолин накапливается в окончаниях нервных волокон и под влиянием нервных импульсов вызывает деполяризацию мембран, изменение их проницаемости, перераспределение ионов К+ и Na+, лежащих в основе передачи нервного импульса. Эти процессы реализуются в течение доли миллилитров в секунду. Их прерывистость обусловлена быстрым гидролизом ацетилхолина ферментами холинэстеразы (ХЭ). Различают три типа ХЭ.

Ведущая роль в гидролизе ацетилхолина принадлежит АХЭ. ХЭ могут быть расположены на парасимпатической и постсимпатической мембранах (внеклеточная ХЭ, играющая основную функциональную роль). Внутри клеток обнаружена ХЭ, играющая роль резерва фермента. При взаимодействии ХЭ и ацетилхолина образуется ацетилированный фермент - непрочное соединение, быстро подвергающееся гидролизу, в результате чего активные центры ХЭ освобождаются для новых реакций с ацетилхолином. При взаимодействии ХЭ с ФОВ образуется устойчивый к гидролизу фосфорилированный фермент, неспособный взаимодействовать с молекулами ацетилхолина и утративший основную каталитическую функцию. Взаимодействие фосфорорганического ингибитора (ФИ) и ХЭ является сложной многоступенчатой реакцией. Сначала образуется обратимый комплекс ингибитора с ферментом (ХЭ + ФИ), который существует считанные доли секунды, затем происходит фосфорилирование с образованием прочного фосфорилированного фермента и продукта реакции - остатка фосфорорганического ингибитора (R ) - ХЭ + ФИ + R. Эта реакция протекает в течение 11 /2 -2 ч. Через 4-5 ч фосфорилированный фермент подвергается «старению», которое почти исключает возможность его дефосфорилирования - АХЭ + ФИ + R (необратимое соединение). Эта реакция приводит к необратимому угнетению каталитической функции ХЭ, накоплению эндогенного ацетилхолина и непрерывному возбуждению холинореактивных систем организма. ФОВ оказывает также прямое блокирующее воздействие на холинореактивные системы - холинорецепторы.

Токсическое воздействие ФОВ на нервную систему расценивается как:

-

мускариноподобное, связанное с возбуждением мускариночувствительных холинорецепторов (обильное потоотделение, саливация, бронхорея, спазм гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, мышц радужной оболочки глаза с развитием миоза);

-

никотиноподобное, связанное с возбуждением никотиночувствительных холинорецепторов (гиперкинезы хореического и миоклонического типа);

-

курареподобное действие (развитие периферических параличей);

-

центральное действие ФОВ (развитие клонических и тонических судорог, психических нарушений, расстройство сознания, вплоть до коматозного состояния).

К нехолинергическим механизмам действия ФОВ относится их способность фосфорилировать некоторые белки, воздействовать на протеолитические ферменты, изменять картину периферической крови, воздействовать на печень и т.д. Нехолинергические механизмы играют большую роль при повторном поступлении в организм малых доз препарата, не способных вызвать выраженные холинергические реакции.

Клиническая картина острых отравлений фосфорорганическими веществами

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Клиническая картина острых отравлений ФОВ однотипна при действии различных препаратов этой группы. Различия состоят преимущественно в степени выраженности симптомов возбуждения центральных и периферических м- и н-холинореактивных систем, в скорости развития токсического процесса и зависят от особенностей всасывания, распределения и выделения ФОВ.

Клинические симптомы острых отравлений ФОВ являются отражением двух основных фаз развития токсического процесса: токсикогенной (реализация реакции соединения ХЭ с ингибитором) и соматогенной (приспособление организма к низкому уровню ХЭ).

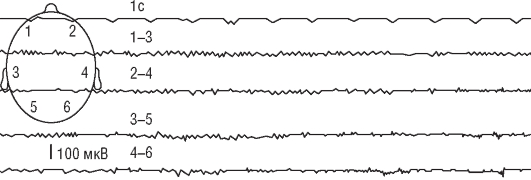

Во всех случаях острого перорального отравления ФОВ имеют место расстройства ЦНС, проявляющиеся нарушениями психической активности больных и выраженными изменениями биоэлектрической активности головного мозга. Нарушения психической активности характеризуются развитием раннего астенического синдрома, интоксикационного психоза или коматозного состояния. Больные с астеническим синдромом жалуются на общую слабость, головную боль, головокружение, невозможность сосредоточиться, ощущение страха, беспокойство. При ЭЭГ-исследовании у этих больных отмечаются умеренные изменения фоновой активности в виде дезорганизации основной активности мозга. Нерегулярная α-активность (временами заостренная в виде пиков невысокой частоты - 8-13 колебаний/с, с амплитудой 20-100 мкВ) сменяется нерегулярной Р-активностью (14-20 колебаний/с, с амплитудой 5-10 мкВ) и диффузно возникающими элементами медленных волн (рис. 8.1). При интоксикационном психозе отмечаются выраженное психомоторное возбуждение, двигательное беспокойство, чувство панического страха, дезориентация во времени и окружающей обстановке. Исследование биоэлектрической активности мозга у этих больных невозможно. Коматозное состояние проявляется резким угнетением или отсутствием реакции зрачков на свет, корнеальных рефлексов, болевой чувствительности, снижением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов. Часто наблюдается поверхностная кома с гипертонусом мышц, повышением сухожильных рефлексов. Возможны генерализованные судороги эпилептиформного вида.

При ЭЭГ-исследовании больных в коматозном состоянии отмечается высокочастотная бета-активность (20-40 колебаний/с, с амплитудой 5-30 мкВ), переходящая в веретенообразные колебания (19-20 колебаний/с, с амплитудой 20-40 мкВ) и отдельные элементы активности (10-13 колебаний/с, с амплитудой 20-60 мкВ).

Миоз - один из наиболее характерных признаков интоксикации ФОВ и наблюдается почти у всех больных с выраженной клинической картиной отравления. Сокращение мышцы радужной оболочки сопровождается нарушениями зрения в виде сетки перед глазами, ощущения двоения в глазах. Миоз может служить критерием тяжести состояния больных. При тяжелых отравлениях зрачки точечной величины сохраняются в течение длительного времени, реакция на свет отсутствует, отмечается вертикальный и горизонтальный нистагм. Выраженный миоз иногда наблюдается в течение нескольких часов после смерти больного.

Клиническая картина поражения периферической нервной системы характеризуется мышечной слабостью, снижением мышечного тонуса, болезненностью при пальпации мышц конечностей.

Одним из объективных симптомов поражения периферической нервной системы является миофибрилляция - фибриллярные мышечные подергивания (гиперкинезы миоклонического типа). Характерны миофибрилляции языка, голеней. Подергивания мышц языка наблюдаются во всех случаях перорального отравления ФОВ и связаны с местным действием. В некоторых случаях миофибрилляции распространяются на мимическую мускулатуру лица, область больших грудных мышц, верхние и нижние конечности. Распространенность и частота их соответствуют тяжести клинического течения отравления.

При тяжелых интоксикациях наблюдаются гиперкинезы хореического типа - устойчивые волнообразные движения мышц.

При электромиографическом (ЭМГ) исследовании икроножных мышц у больных отмечается резкое снижение биоэлектрической активности при произвольном мышечном сокращении до 80-100 колебаний/с, с амплитудой 30-120 мкВ. Миофибрилляции регистрируются в виде спонтанной биоэлектрической активности мышц с амплитудой 25-40 мкВ. При тяжелых отравлениях вследствие блокады нервно-мышечной передачи отмечается паралич двигательной мускулатуры, характеризующийся отсутствием биоэлектрической активности мышц, миофибрилляцией и спонтанной мышечной активностью.

В соматогенной фазе интоксикации наблюдаются общая астения, снижение психической активности. У страдающих хроническим алкоголизмом возможно развитие острого галлюциноза. Впоследствии длительно сохраняются эмоциональная лабильность, резкое снижение качества профессиональных навыков, особенно в точных действиях (например, машинистки). Нормализация происходит медленно - до 1 года сохраняются изменения основной активности мозга.

НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ

В 80-85% случаев обусловлены аспирационно-обтурационными расстройствами из-за повышения истечения (экссудации) секрета бронхиальных желез (бронхорея).

Иногда выделяется секрет до 1,5 л и более, в котором содержится до 810% белка, способствующего появлению пены. Пленки закупоривают дыхательные пути. Пена выделяется изо рта, носа, отмечается цианоз, что напоминает картину острого отека легких и может явиться источником ошибочной диагностики и лечения данного состояния. Гемодинамический отек легких в остром периоде отравления ФОВ не развивается в связи с отсутствием явлений острой левожелудочковой недостаточности.

Центральная форма нарушения дыхания обусловлена преимущественно нарушением функции дыхательных мышц, которое протекает в две фазы:

-

первая (начальная) сопровождается гипертонусом дыхательных мышц, ригидностью грудной клетки за счет судорожного спазма поперечнополосатой мускулатуры;

-

вторая характеризуется паралитическим состоянием мышц, при этом грудная клетка не участвует в акте дыхания или развивается парадоксальный тип дыхания.

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Проявляются ранним гипертоническим синдромом, нарушением ритма и проводимости сердца, экзотоксическим шоком.

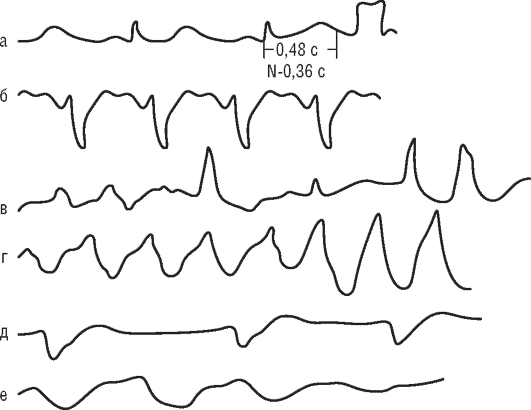

Для раннего гипертонического синдрома характерно увеличение систолического АД до 200-250 мм рт.ст. и диастолического до 150-160 мм рт.ст. вследствие выраженной гиперадреналинемии. При ЭКГ-исследовании наряду с признаками диффузного изменения миокарда по типу миокардиодистрофии отмечаются резкая брадикардия до 40-20 в 1 мин, увеличение электрической систолы, замедление внутрижелудочковой проводимости, атриовентрикулярная блокада, фибрилляция желудочков (рис. 8.2). При развитии экзотоксического шока появляются резкая бледность кожных покровов, цианоз слизистых оболочек, падение АД, выраженная одышка и расстройство сознания.

При исследовании центральной гемодинамики обнаруживается резкое снижение ударного и минутного объема и массы циркулирующей крови. Падают центральное венозное давление и общее периферическое сосудистое сопротивление. Эти явления связаны с развитием неврогенной вазоплегии и относительной гиповолемии в результате перераспределения крови в венозную систему. При исследовании коагулограммы определяются повышение толерантности плазмы к гепарину, снижение времени рекальцификации, снижение фибринолитической активности, что указывает на изменение коагулирующих свойств крови в сторону гиперкоагуляции. Однако при декомпенсированной фазе шока с резким падением АД развиваются явления гипокоагуляции и фибринолиза. У больных с явлениями шока при отравлении ФОВ летальность колеблется в пределах 60%.

II отведение: а - 1-е сутки (резкое увеличение интервала Q-T); б - развитие внутрижелудочковой блокады; в - групповая экстрасистолия; г - фибрилляция желудочков; д, е - остановка сердца

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК

Со стороны желудочно-кишечного тракта вследствие выраженного спазма гладкой мускулатуры желудка и кишечника отмечаются тошнота, рвота, схваткообразные боли в животе, диарея.

Кишечная колика может развиться даже при легких отравлениях, когда прочие симптомы интоксикации выражены слабо. В этих случаях возможны диагностические ошибки (острого хирургического заболевания - аппендицита, холецистита), приводящие к неоправданным хирургическим вмешательствам.

У больных с отравлением ФОВ клинические признаки поражения печени, как правило, отсутствуют. При явлениях шока отмечаются неспецифические изменения печени, свойственные данному состоянию. Характерными при отравлении ФОВ являются значительно выраженное нарушение выделительной функции печени, выявляемое при радиоизотопной гепатографии, и снижение показателя сосудистого тонуса по данным импедансной реоплетизмографии. Данные исследований указывают на наличие холестаза и выраженной сосудистой дистонии. У больных, страдающих хроническим алкоголизмом, возможно развитие токсической дистрофии печени, проявляющейся характерными клиническими симптомами, повышением активности специфических ферментов, билирубина.

Поражение почек нехарактерно для данной интоксикации. Развитие синдрома «шоковой» почки проявляется у больных с тяжелым отравлением, осложненным длительным коллапсом.

При беременности возможно наступление аборта или преждевременных родов.

Указанная картина отравления остается однотипной при различных путях поступления токсичного вещества в организм, хотя сроки наступления, выраженность, продолжительность и постоянство симптомов могут меняться. При ингаляционном отравлении и попадании ФОВ в глаза наиболее характерен длительный миоз, для перкутанного отравления - мышечные фибрилляции в месте контакта с ядом. При пероральном отравлении рано возникают тошнота, рвота, острая боль в животе, диарея и другие диспепсические расстройства.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРОРАЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

При пероральном отравлении ФОВ следует различать три стадии отравления.

-

I стадия - возбуждение - наблюдается у больных с начальными симптомами отравления. Вскоре после воздействия токсичного вещества (как правило, через 15-20 мин) больные отмечают головокружение, головную боль, снижение остроты зрения, тошноту. Возможно психомоторное возбуждение: больные испытывают чувство страха, нередко агрессивны, отказываются от лечебных мероприятий. Объективно отмечаются умеренный миоз, потливость, саливация, могут присоединяться явления нерезко выраженной бронхореи. Появляются рвота и спастические боли в животе. АД повышается, появляется умеренная тахикардия.

-

II стадия - гиперкинезы и судороги - характеризуется полностью развившейся картиной отравления. Психомоторное возбуждение сохраняется или постепенно сменяется заторможенностью. Характерен выраженный миоз с отсутствием реакции зрачков на свет. Максимального проявления достигают симптомы гипергидроза (резчайшая потливость, саливация, бронхорея). Отличительными симптомами этой стадии являются гиперкинезы хореического и миоклонического типов (миофибрилляции) в области век, мимической мускулатуры лица, мышц груди и голеней. Иногда отмечаются фибрилляции почти всех мышц тела. Периодически возникают общий гипертонус мышц, тонические судороги. Наблюдается ригидность грудной клетки с уменьшением ее экскурсии. Изменяется частота сердечных сокращений (ЧСС) - появляется отчетливая брадикардия или выраженная тахикардия. Повышение АД достигает максимального уровня (250/160 мм рт.ст.), затем снижается сердечно-сосудистая деятельность. Отмечаются болезненные тенезмы, непроизвольный жидкий стул, учащенное мочеиспускание.

-

III стадия - параличи - наблюдаются в подавляющем большинстве случаев у больных, находящихся в глубоком коматозном состоянии с резким ослаблением всех рефлексов или полной арефлексией. Резко выражены миоз, гипергидроз. Мышечный гипертонус, миофибрилляции и тонические судороги исчезают, сменяясь паралитическим состоянием мускулатуры. Преобладают центральные формы угнетения дыхания, и развивается экзотоксический шок. Максимально урежается ЧСС (до 40-20 в минуту) или, напротив, появляется выраженная тахикардия (более 120 в минуту), возникает гипотензия, вплоть до глубокого коллапса.

Следует отметить, что у 7-8% больных во II-III стадиях отравления со 2-х по 8-е сутки возможен рецидив интоксикации. При этом снова появляются мускарино-, никотиноподобные симптомы отравления ФОВ, часто в еще более тяжелой форме, чем раньше. Это связано со вторичным падением активности холинэстеразы крови вследствие продолжающегося всасывания ФОВ из желудочно-кишечного тракта.

ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

К осложнениям, которые развиваются при тяжелых отравлениях ФОВ, относятся пневмонии, поздние интоксикационные психозы и полиневриты, возникающие через несколько дней после отравления.

Особенно опасны пневмонии, возникающие в результате тяжелых нарушений дыхания (бронхореи, аспирации вследствие паралича или изменения функции надгортанника, резкого снижения тонуса мышц грудной клетки, ведущих к гиповентиляции), нарушения микроциркуляции в легких. Пневмония - основная причина гибели больных в позднем периоде отравления.

Поздние интоксикационные психозы обычно имеют характер алкогольного делирия (у злоупотребляющих алкоголем) с полным расстройством сознания, галлюцинациями, гипертермией и неврологическими признаками отека мозга.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Для уточнения диагноза острого отравления ФОВ большое значение имеют лабораторные методы обследования больных.

Они включают определение активности АХЭ цельной крови, плазмы, эритроцитов. Наиболее часто используются потенциометрические, фотоэлектроколориметрические методы. Нормальная активность холинэстеразы цельной крови составляет 160-340 мкмоль/(млхч) [11] . В практической работе удобнее пользоваться процентным выражением АХЭ к норме. При тяжелых отравлениях ФОВ активность холинэстеразы цельной крови снижается до 5-10% нормы. При легких отравлениях это снижение менее заметно. Первые симптомы интоксикации появляются при снижении АХЭ более чем на 30%. Следует учитывать индивидуальные колебания (±30%) нормальной активности холинэстеразы цельной крови у людей, затрудняющие диагностическую интерпретацию полученных данных.

Определение токсичного вещества в крови, плазме, биологических средах проводят методом газожидкостной хроматографии, обладающим высокой чувствительностью, селективностью и быстротой проведения.

Метод основан на извлечении ФОВ из биологических сред экстракцией органическим растворителем (Н-гексан), отгонке растворителя на ротационном испарителе с последующим определением их на газовом хроматографе («Цвет-106») с термоионным детектором.

Граница определения по крови для группы нитрофосов (метафос, метилнитрофос и др.) составляет 0,0002 г/л, для ТХМ-3 - 0,0005 г/л, для карбофоса - 0,001 г/л.

Дифференциальная диагностика острых отравлений ФОВ проводится со следующими патологическими состояниями.

-

-

При гемодинамическом отеке легких происходят транссудация жидкой части крови в полость альвеол, повышение давления в малом круге кровообращения. Явления бронхореи купируются введением морфина, сердечных гликозидов, эуфиллина.

-

В раннем периоде отравлений ФОВ отек легких, как правило, не развивается. Бронхорея обусловлена экссудацией секрета бронхиальных желез, давление в малом круге понижено. Явления бронхореи купируются введением атропина.

-

-

Острое хирургическое заболевание брюшной полости. В этих случаях необходимо исключить развитие кишечной колики при легких отравлениях. Требуется тщательное выявление других симптомов мускарино- и никотиноподобного действия ФОВ, выяснение анамнеза.

-

Острое нарушение мозгового кровообращения. Его следует исключить в случаях развития коматозного состояния. У больных с отравлением ФОВ чаще имеют место миоз, явления гипергидроза, отсутствует очаговая неврологическая симптоматика, характерная для заболеваний мозга нетоксической этиологии.

Хронические отравления фосфорорганическими веществами

Возникают при постепенном поступлении в организм небольших количеств ФОВ. Эти отравления могут иметь место у рабочих на производстве ФОВ, у длительно контактирующих с данными препаратами в сельском хозяйстве в случаях, превышающих предельно допустимые концентрации ФОВ в воздухе в 2-3 раза.

У больных с хроническими отравлениями наблюдаются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушения ритма в виде брадикардии, синусовой аритмии. На ЭКГ определяются снижение вольтажа зубца Р, высокий зубец Т в грудных отведениях. Часто развивается артериальная гипотония. Характерны явления астении, вегетодистонии, реже встречаются полиневриты, радикулоневриты, диэнцефальный синдром.

У большей части больных отмечаются нарушения функции печени, желчевыводящих путей, секреторной функции желудка с признаками хронического гастрита.

Некоторые ФОВ могут вызывать аллергические реакции, протекающие по типу аллергического дерматита, астматического бронхита.

Лечение хронических отравлений ФОВ проводится в условиях специальных медико-санитарных отделений соответствующих предприятий.

Профилактика хронических отравлений основана на принципе диспансеризации людей, имеющих прямой производственный контакт с ФОВ.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Характеризуются резким нарушением кровообращения во внутренних органах, выражающимся в их полнокровии, развитии отека мозга, дистрофических изменениях миокарда, печени, почек. При летальных исходах в ранние сроки возможны явления миоза, бронхоспазма. На вскрытии умерших часто определяется запах ФОВ от содержимого кишечника.

Гистологическое исследование мозга выявляет гидропические изменения нервных клеток в коре лобных и теменных долей, явления диффузного кариоцитолиза в клетках коры и подкорковых образований, гомогенизацию цитоплазмы, резкое изменение сосудов коры и ствола мозга. Характерны гиперемия, стазы, чередование расширенных и спастически сокращенных участков сосудов головного мозга.

Комплексное лечение острых отравлений фосфорорганическими веществами

МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

Основной принцип лечения больных с острыми отравлениями ФОВ заключается в комплексном проведении специфической антидотной терапии, использовании различных методов выведения яда из организма и интенсивных реанимационных мероприятий.

С целью сокращения времени пребывания в организме ФОВ и их метаболитов проводятся мероприятия, направленные на ускоренное выведение яда из организма. При попадании ФОВ на кожу пораженные участки обмывают щелочными растворами, при ингаляции выводят пострадавшего из загрязненной зоны.

Для удаления ФОВ из желудочно-кишечного тракта промывают желудок через зонд, дают активированный уголь внутрь, назначают кишечный лаваж. Желудок промывают 10-15 л холодной воды (12-15°С) до чистых промывных вод с последующим введением внутрь через зонд вазелинового масла (300-500 мл) или солевого слабительного (30-50 г сульфата натрия, разведенных в 100-150 мл воды).

Во II-III стадии отравления показаны повторные промывания желудка с интервалами в 4-6 ч до исчезновения запаха ФОВ от промывных вод. В дальнейшем промывания желудка и сифонные клизмы проводятся ежедневно до ликвидации тяжелых симптомов мускарино- и никотиноподобного действия ФОВ.

Для удаления ФОВ из кровеносного русла и выведения с мочой растворимых продуктов гидролиза следует применять форсированный диурез.

Для экстренного очищения крови от ФОВ и продуктов их распада в последние годы успешно используются методы искусственной детоксикации организма, к которым относятся гемосорбция, ГД, перитонеальный диализ, гемофильтрация.

Учитывая, что большинство ФОВ хорошо растворяется в жирах и быстро покидает сосудистое русло, депонируясь в тканях или гидролизуясь, указанные методы целесообразно проводить как можно раньше, т.е. в первые часы с момента отравления. Это касается в первую очередь отравления карбофосом, который в течение первых суток почти полностью гидролизуется, проявляя свой максимальный общетоксический и антихолинэстеразный эффект. Для других ФОВ длительность пребывания в крови в среднем составляет: для метафоса - до 48 ч, для ТХМ-3 - до 5-6 сут.

С учетом изложенного выше показаниями к экстракорпоральным методам очищения крови (гемосорбция, ГД) являются тяжелая клиническая картина отравления ФОВ (II-III стадии), снижение АХЭ ниже 50% нормы и обнаружение токсических концентраций ФОВ в крови.

Среди всех методов искусственной детоксикации самыми эффективными являются метод гемосорбции активированным углем (СКН* и др.), ГД, гемофильтрация, менее эффективен перитонеальный диализ. Так, средний клиренс во время гемосорбции при отравлении метафосом равняется 80,4 мл/мин, во время ГД - 30,2 мл/мин, при проведении перитонеального диализа - 26,8 мл/мин.

При отсутствии возможности проведения детоксикационной гемосорбции целесообразно использовать ГД с помощью аппарата «искусственная почка». ГД обладает меньшей по сравнению с гемосорбцией эффективностью, поэтому его необходимо проводить в течение не менее 7 ч, так как только длительный диализ позволяет полностью удалить ФОВ из крови при продолжающемся всасывании яда из кишечника (депо яда) и способствовать стойкой регрессии основных симптомов отравления. Особенность ГД - необходимость поддержания рН диализирующего раствора выше 7,4-7,5.

ГД рекомендуется также проводить после операции гемосорбции на 2-3-и сутки при низкой активности холинэстеразы и сохранении клинической картины отравления, несмотря на отсутствие яда в крови. Это необходимо для удаления из организма метаболитов ФОВ, не определяемых лабораторным методом.

Перитонеальный диализ может быть использован как самостоятельный метод выведения ФОВ из организма. Он показан для лечения больных, у которых сохраняется клиническая картина отравления при определении в крови малых концентраций ФОВ по прошествии одних суток и более с момента отравления. Это говорит о наличии депо яда в кишечнике или в жировой ткани.

В каждой порции выводимой перитонеальной жидкости желательно определять концентрацию ФОВ, которая составляет в большинстве случаев 50-80% концентрации в крови. Перитонеальный диализ необходимо осуществлять до окончания обнаружения ФОВ в перитонеальной жидкости (обычно не менее 10 смен), а затем провести еще 2-3 смены для удаления указанных выше метаболитов ФОВ.

Эффективность методов искусственной детоксикации значительно увеличивается при их сочетанном применении с методами физиогемотерапии по следующему алгоритму: МГТ - гемосорбция - УФГТ - ГД (или перитонеальный диализ) - ЛГТ.

Специфическая терапия

Основана на блокировании холинорецепторов - создании препятствия для токсического действия эндогенного ацетилхолина, а также на восстановлении активности ингибированной холинэстеразы с целью нормализации обмена ацетилхолина.

Специфическая терапия острых отравлений ФОВ состоит в комбинированном применении холинолитиков - препаратов типа атропина и реактиваторов холинэстеразы - оксимов. Следует различать интенсивную и поддерживающую атропинизацию, проводимую всем пострадавшим с выраженным отравлением ФОВ.

Интенсивная атропинизация назначается всем больным в течение первого часа лечения, вплоть до купирования всех симптомов мускариноподобного действия ФОВ, т.е. до появления характерных признаков атропинизации больного: сухости кожи и слизистых оболочек, умеренной тахикардии, расширения зрачков. Дозы вводимого атропина для интенсивной атропинизации следующие: в I стадии отравления - 2-3 мг, во II стадии - 20-25 мг, в III стадии - 30-35 мг внутривенно. Это состояние следует поддерживать добавочным (повторным) введением меньших количеств атропина (поддерживающая атропинизация) для создания стойкой блокады м-холинореактивных систем организма против действия ацетилхолина на период, необходимый для удаления или разрушения яда (2-4 сут). Суточные дозы атропина, вводимого для поддерживающего лечения, могут быть следующими: в I стадии отравления - 4-6 мг, во II стадии - 30-50 мг, в III стадии - 100-150 мг.

Параллельно с проведением интенсивной и поддерживающей атропинизации больным необходимо в течение первых суток с момента отравления вводить реактиваторы ХЭ. Они способствуют восстановлению активности угнетенной ХЭ антидотным действием.

В I стадии отравления используется карбоксим* по 150 мг внутримышечно. Общая доза на курс лечения 150-450 мг.

Во II стадии отравления лечебную дозу карбоксима* вводят через 1-3 ч в течение первых суток с момента отравления. Общая доза на курс лечения 1,2-2,0 г. При выраженных нарушениях психической активности больных (заторможенность, коматозное состояние) необходимо дополнительное введение препаратов центрального действия.

В III стадии отравления необходимо сочетанное применение карбоксима* с другими оксимами.

К оксимам центрального и периферического действия относится диэтиксим*, лечебная доза которого равна 250 мг, общая доза - 5-6 г. Оксимы вытесняют ингибитор из его соединения с ХЭ, образуя новую обратимую связь. Интенсивная реактивация ХЭ осуществляется только до момента старения связи (АХЭ - фосфорорганический ингибитор) в течение 6-8 ч. Если в первый час реактивация ХЭ достигает 100%, то к концу первых суток - 30%.

Введение реактиваторов ХЭ на вторые сутки после отравления и позже неэффективно и опасно в связи с их выраженным токсическим действием, проявляющимся нарушением внутрисердечной проводимости (возрастание систолического показателя на ЭКГ) и рецидивом острой симптоматики отравления ФОВ, а также токсической дистрофией печени.

Специфическую терапию проводят под постоянным контролем активности ферментов ХЭ. При благоприятно протекающем лечении отравления восстановление активности ХЭ начинается на 2-3-е сутки после отравления, возрастая к концу недели на 20-40% по сравнению с острым периодом, и возвращается к нормальному уровню через 3-6 мес.

Учитывая возможность выведения холинолитиков и реактиваторов ХЭ при использовании активных методов выведения ФОВ из организма, необходимо поддерживающие дозы холинолитиков и реактиваторов увеличить на 25-30%.

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Реанимационная и симптоматическая терапия больных с острыми отравлениями ФОВ направлена на ликвидацию тяжелых дыхательных и гемодинамических расстройств, купирование судорожного статуса и психомоторного возбуждения, лечение осложнений.

При нарушениях дыхания по аспирационно-обтурационному типу больным в коматозном состоянии после предварительного туалета полости рта следует проводить интубацию трахеи. Проведение интубации показано также при коматозном состоянии с нарушением дыхания по центральному типу для подключения аппарата искусственного дыхания; при выраженной бронхорее для экстренного отсоса секрета из трахеи и крупных бронхов; при коматозном состоянии для промывания желудка с целью предупреждения аспирации.

При длительно не купирующейся бронхорее с нарушениями дыхания по центральному типу (ригидность грудной клетки, ее паралич) показана операция нижней трахеостомии. При гипертонусе мышц грудной клетки проведение аппаратного искусственного дыхания возможно только после введения миорелаксантов (тубокурарин). Противопоказано введение листенона, который вызывает угнетение активности ХЭ.

Введение больших доз атропина способствует подсушиванию секрета в бронхиальном дереве, что требует его промывания 2% раствором гидрокарбоната натрия или изотоническим раствором хлорида натрия с добавлением 500 000 ЕД бензилпенициллина при проведении бронхоскопии.

При различных видах нарушения дыхания с целью профилактики пневмоний больным назначают антибиотики и ультрафиолетовое облучение крови (см. главу 4, раздел 4.2).

При явлениях острой сердечно-сосудистой недостаточности показано введение низкомолекулярных растворов, гормонов, сердечно-сосудистых средств.

При развитии экзотоксического шока выраженный гипертензивный эффект обеспечивает введение норэпинефрина (норадреналина Агетана* ) и допамина, которые способствуют повышению периферического сосудистого сопротивления. Противопоказано назначение строфантина-К, аминофиллина (эуфиллина* ), которые усугубляют тяжелые нарушения ритма сердца.

Для профилактики психомоторного возбуждения следует проводить седативную терапию: введение 10 мл 25% раствора сульфата магния, 2-4 мл 2,5% раствора хлорпромазина (аминазина* ). При выраженном делирии и судорожном статусе применяют 40-60 мл 20% раствора оксибутирата натрия, виадрил (500-1000 мг), диазепам (5-10 мг внутривенно), краниоцеребральную гипотермию.

Если клиническое течение заболевания сопровождается значительным снижением активности ХЭ (ниже 30% нормального уровня) и выраженным замедлением проводимости миокарда (увеличение систолического показателя на 10% и более), показано переливание свежей донорской крови. Следует также помнить, что методы физиогемотерапии, особенно МГТ и УФГТ, обладают способностью значительно повышать активность холинэстеразы, т.е. имеют антидотный эффект (см. раздел 4.2, табл. 4.1-4.3).

Эти мероприятия способствуют улучшению состояния больных и восстановлению основных показателей активности ХЭ и ЭКГ.

Указанная выше комплексная терапия должна проводиться всем больным с выраженной клинической симптоматикой отравления. При ее отсутствии больного со сниженной активностью ХЭ наблюдают в условиях стационара не менее 2-3 сут, а во избежание развития позднего проявления интоксикации назначают в минимальных дозах холинолитики и реактиваторы ХЭ (последние только в 1-е сутки после отравления).

Пиретроиды и пиретрины (инсектициды, средства дезинсекции)

ПРЕПАРАТЫ

Аллетрин*, биоресметрин*, перметрин, фенвалерат*, фенотрин*, цисметрин. Торговые названия - «Пиф-Паф», «Фенозоль-Л», «Фумитокс», «Ниттифор».

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Нейротоксическое (центральное и периферическое), связанное с нарушением транспорта натрия через мембраны нервных клеток.

ТОКСИКОКИНЕТИКА

При поступлении в организм: перкутанный, пероральный, ингаляционный. Биотрансформация в печени с помощью ферментативного гидролиза и окисления. Быстрое (около суток) выведение из организма с мочой и калом. Летальная доза для крыс - 165 мг/кг.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА

При производственных отравлениях (ингаляционных или чрескожных) через 4-6 ч после контакта с токсикантом появляются зуд и жжение кожи лица (парестезии), головокружение, слабость. При бытовых пероральных отравлениях через 10-60 мин отмечаются тошнота, рвота, боли в эпигастрии, головокружение, слабость, мышечные подергивания (фибрилляции), судороги, редко - потеря сознания, одышка, отек легких. При дифференциальном диагнозе с отравлениями ФОВ ориентируются на нормальную активность холинэстеразы. Прогноз благоприятный даже при тяжелых отравлениях.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

-

Детоксикация. При внешнем воздействии - снятие одежды, туалет водой с мылом или слабым раствором соды, промывание глаз. При попадании внутрь: промывание желудка, энтеросорбция, солевые слабительные (сернокислый натрий), форсированный диурез, гипохлорит натрия в вену, в коме - гемосорбция.

-

Симптоматическая терапия: инфузия коллоидных и кристаллоидных растворов, при судорогах - диазепам в вену, при гепатопатии - гепатопротекторная терапия (см. главу 5).