Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7 |

Аннотация

Национальное руководство по судебной медицине содержит современную информацию, основанную на последних публикациях и результатах диссертационных исследований. В руководстве отражены особенности проведения экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство.

Материал изложен с учетом практической деятельности судебно-медицинского эксперта: представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм,приведены вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта.

Детальный анализ результатов судебно-медицинского исследования трупа и данных лабораторных исследований при различных причинах смерти сочетается с решением конкретных ситуационных задач, в которых отражены принципы построения судебно-медицинского диагноза и выводов эксперта. Подробно описана судеб-но-медицинская экспертиза вещественных доказательств.

Издание предназначено для врачей судебно-медицинских экспертов, врачей-интернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности "Судебная медицина", студентов медицинских и юридических вузов, а также будет полезно юристам.

Глава 6. Судебно-медицинская экспертиза в случаях травмы от падения с высоты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Под травмой от падения с высоты следует понимать комплекс повреждений, возникающий в результате последовательного воздействия на тело падающего с высоты человека предметов, расположенных на пути его полета и в месте приземления.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО МКБ-10

-

W00. Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом или снегом.

-

W01. Падение на поверхности одного уровня в результате поскальзывания, ложного шага или спотыкания.

-

W02. Падение при катании на коньках, лыжах, роликовых коньках или роликовой доске.

-

W03. Другое падение на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом или толчка.

-

W04. Падение лица при переносе его другими лицами или при оказании ему поддержки другим лицом.

-

W09. Падение, связанное с оборудованием спортивной площадки.

-

W10. Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней.

-

W16. Ныряние или прыжок в воду, приведшие к травме, отличной от утопления или погружения в воду.

ВОПРОСЫ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ

В случаях травмы от падения с высоты судебно-медицинский эксперт в своих выводах обязан осветить следующие общие вопросы:

-

характер, локализацию, ориентацию и уровень расположения повреждений, выявленных в процессе экспертного исследования трупа;

-

прижизненно или посмертно образовались повреждения, давность их причинения;

-

механизм образования каждого повреждения в отдельности и групп повреждений в целом, в том числе:

-

вид травматического воздействия, приведшего к образованию повреждений;

-

количество травмирующих воздействий и места приложения силы;

-

угол соударения области тела пострадавшего с поверхностью предмета;

-

характер следообразующей поверхности предмета по ее особенностям, отобразившимся в повреждении (при наличии таковых);

-

взаимное расположение тела (области его) и воздействовавшей поверхности предмета;

-

-

причинно-следственную связь между причиненными повреждениями и наступившим неблагоприятным исходом;

-

наличие предшествующих патологических состояний и их влияние на исход травмы;

-

наличие и концентрацию этилового алкоголя в трупном материале.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

В начале XX в. травма при падении с высоты встречалась редко, составляя не более 4-5% в структуре смертности от механической травмы. Пострадавшими были в основном строители и моряки. Впервые на рост травматизма от падений было указано на XI Всемирном конгрессе травматологов, состоявшемся в Мексике в 1969 г. В настоящее время падение с высоты представлено 10-40% всех случаев травматизма и летальности, составляя 16-18 тыс. смертельных случаев в год. Среди всех видов механических травм падения занимают третье место, их доля как причины смерти составляет 14,0-15,5%. В сельской местности падения происходят гораздо реже, чем в городах, при этом в больших мегаполисах чаще, чем в городах среднего и малого калибра.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Под травмой от падения с высоты следует понимать комплекс повреждений, возникающий в результате последовательного воздействия на тело падающего с высоты человека предметов, расположенных на пути его полета и в месте приземления.

Весь процесс падения с высоты можно разделить на три этапа или фазы:

В зависимости от того, было придано человеку перед падением (отрывом) ускорение или нет, все случаи падения можно разделить на две группы: падение с высоты с предварительным ускорением (активное падение) и падение без предварительного ускорения (пассивное падение). Потерпевший может сам себе придать ускорение - путем разбега и прыжка, отталкивания от края поверхности отрыва и т.д., но ускорение телу может быть сообщено и посторонней силой - человеком, движущимся предметом и т.д.

От места отрыва и до места приземления тело падающего человека проходит определенный путь. Линия, соединяющая начало и конец пути, называется траекторией падения (полета). Перпендикуляр, опущенный от точки отрыва на поверхность приземления, называют перпендикуляром падения.

В том случае, если тело человека в процессе полета не встречает на своем пути до приземления каких-либо препятствий и повреждения образуются только в момент соударения о поверхность приземления, падение следует называть свободным. Когда же на пути движения тела имеются какие-либо препятствия (карнизы, козырьки, балки и пр.), о которые человек ударяется до момента приземления, такое падение следует называть ступенчатым.

Сообщение телу ускорения всегда предшествует собственно падению (моменту отрыва) и может иметь место как при свободном, так и при ступенчатом падении.

Во время полета части тела могут перемещаться относительно друг друга хаотично, в этом случае можно говорить о некоординированном падении. Если человек может сгруппироваться, тогда это координированное падение. И то, и другое возможно при свободном, ступенчатом, активном и пассивном падении.

Таким образом, при составлении классификации травмы от падения с высоты необходимо осуществлять деление одного и того же понятия (падение с высоты) по разным основаниям (по высоте, наличию ускорения и т.д.).

Классификация падения с высоты

В зависимости от высоты падения

Начальный этап падения с высоты

Промежуточный этап падения с высоты

Заключительный этап падения с высоты

Классификация повреждений при падении с высоты

-

-

Возникающие на заключительном этапе падения:

-

при первичном соприкосновении с поверхностью приземления (горизонтальной, наклонной) - локальные (местные); отдаленные;

-

при вторичном соприкосновении с поверхностью приземления (горизонтальной, наклонной) - локальные (местные); отдаленные;

-

при перемещении тела по поверхности приземления (горизонтальной, наклонной) - локальные (местные).

-

Условия образования повреждений при падении с высоты

Чтобы понять природу возникновения повреждения при падении с высоты и почему, например, при падении с одинаковой высоты образуются разные повреждения или почему при падении с большой высоты повреждений почти не возникает, необходимо прежде всего рассмотреть некоторые физические основы падения физического тела с высоты.

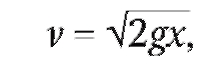

При падении в воздухе тело движется под действием двух сил: постоянной силы земного притяжения, направленной вертикально вниз, и силы сопротивления воздуха, увеличивающейся по мере падения и направленной вертикально вверх. Во время падения тело движется с постоянным ускорением (g) и со скоростью (v), увеличивающейся по закону:

где х - пройденный путь, отсчитываемый от точки отрыва.

Ускорение свободного падения одинаково для всех физических тел и не зависит от их массы, оно составляет 36 км/ч за 1 с, т.е. скорость тела при падении увеличивается за 1 с на 36 км/ч. Значит, если падение начинается из состояния покоя, то через несколько секунд полета скорость падения достигнет 150-200 км/ч. Когда тело пролетает в воздухе определенное расстояние, оно достигает, как говорят физики, конечной, или предельной, скорости, потому что трение (сопротивление) воздуха стремится замедлить падение. Насколько сила трения о воздух может замедлить падение тела, зависит от массы, формы и размеров: падение тормозится сильнее при небольшой массе и больших размерах.

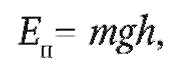

Как известно, существует два вида механической энергии: потенциальная и кинетическая. Потенциальная энергия тела (Еп), поднятого над землей, определяется по формуле

где m - масса; g - ускорение свободного падения; h - высота.

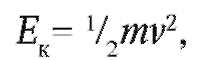

Кинетическая энергия (Ек), энергия движущегося тела, рассчитывается по формуле

где m - масса; v - скорость.

Если система замкнута и тела взаимодействуют только силами тяготения и упругости, то происходит превращение потенциальной энергии в кинетическую и наоборот. Полная механическая энергия тела представляет сумму его кинетической и потенциальной энергии.

При неупругом ударе падающее тело ударяется о поверхность и останавливается, а вся кинетическая энергия относительного движения обращается в нуль. Означает ли это, что механическая энергия тела исчезла? Нет, не означает. Она расходуется частично на деформацию, а частично на нагрев, т.е. механическая энергия, которой обладало тело, не исчезла, а перешла во внутреннюю энергию.

Находясь в точке отрыва, при условии нулевой начальной скорости, тело человека обладает только потенциальной энергией. В процессе полета высота уменьшается, увеличивается скорость, соответственно потенциальная энергия снижается, а кинетическая увеличивается, достигая максимальной величины к моменту соударения с поверхностью приземления. Чем выше масса и скорость (величина последней пропорциональна высоте), тем выше кинетическая энергия тела к моменту его соударения с поверхностью приземления. В момент удара о поверхность приземления кинетическая энергия тела переходит во внутреннюю энергию как самого тела человека, так и того предмета, на который человек упал. Вследствие возникающих деформации и перемещения тканей и органов человека, собственно, и возникают повреждения. Одновременно деформируется и повреждается предмет, с которым произошло соударение. Таким образом, характер и объем повреждений у человека в конечном итоге будут зависеть от величины его внутренней энергии. Значит ли это, что при падении двух человек с одинаковой массой с одной и той же высоты на одну и ту же часть тела повреждения будут идентичными? Оказывается, нет. Все дело в распределении внутренней энергии.

Ткани человеческого организма обладают определенной прочностью и упругостью, позволяющими противостоять внешним нагрузкам. Уменьшение количества и объема повреждений может быть достигнуто за счет амортизации тканей, в частности упругого сгибания различных частей тела в суставах, за счет группировки, а также при одновременном приземлении на две и более областей тела. В последнем случае нагрузка распределяется на большую площадь, что уменьшает удельную нагрузку.

Кроме того, возникновение повреждений и их объем в значительной степени обусловлены свойствами поверхности приземления и предметов, находящихся на пути падающего человека. Чем больше энергии поглощает поверхность приземления, тем меньше ее остается на образование повреждений. Известны случаи, когда человек падает со значительной высоты и отделывается, как говорится, легким испугом.

В 1944 г. 21-летний английский пилот Н.С. Элкимейд выпрыгнул из горящего бомбардировщика на высоте 5485 м. Его падение вниз головой было смягчено елью, и он упал в сугроб глубиной 45 см без единого перелома (Книга рекордов Гиннеса, 1988).

На величину кинетической, а стало быть и внутренней, энергии может существенно повлиять положение тела в процессе полета. Увеличение площади соприкосновения с набегающим воздушным потоком (например, падение с разведенными в стороны руками и ногами, распахнутыми полами одежды) увеличивает сопротивление воздуха, снижает скорость падения и уменьшает кинетическую энергию.

Таким образом, количество поврежденных органов и тканей, степень их травматизации определяется, помимо массы тела и высоты падения, многими факторами и условиями: положением тела в процессе полета, наличием промежуточных соударений во время полета, площадью тела, вступающей в соприкосновение с предметами, характером поверхности приземления, углом соударения, свойствами органов и тканей и др.

Механизм падения с высоты

Процесс отрыва и полета тела в зависимости от вида падения протекает в несколько этапов.

При пассивном падении из положения виса на руках отрыв тела происходит без предварительного перемещения тела. Траектория полета при этом представляет собой почти прямую линию, а место приземления располагается, как правило, в точке перпендикуляра падения или незначительно смещено кпереди или кзади от нее.

В случае пассивного падения из положения стоя первоначально происходит поворот тела относительно точки опоры без проскальзывания, далее поворот тела с одновременным проскальзыванием на опоре, а затем отрыв тела от опоры и полет. Траектория полета при этом варианте падения представляет собой не прямую линию, а параболу, поэтому место приземления тела всегда находится дальше точки перпендикуляра падения.

При так называемом активном падении перемещение тела в пространстве будет зависеть от направления и величины силы, места приложения силы (на уровне центра тяжести или на удалении от него), а также от способа придания телу ускорения. Отрыв тела происходит без его поворота и проскальзывания, как при пассивном падении. Траектория полета также будет иметь вид параболы. Точка приземления благодаря положительной начальной скорости, как правило, располагается перед перпендикуляром падения. Однако это бывает не всегда. А.Н. Лебедев, моделируя процесс падения тела с высоты с предварительно приданным ему ускорением, использовал антропометрически сбалансированный манекен и установил, что траектория падения и место нахождения манекена относительно плоскости перпендикуляра падения зависят от места приложения к телу силы. Чем ближе к центру тяжести действует сила, тем дальше тело оказывается от места перпендикуляра падения. Приложение силы значительно выше или ниже центра тяжести может обусловливать нахождение тела на линии перпендикуляра падения или даже перед ней. Для определения возможной траектории полета и установления, придавалось ли телу горизонтальное ускорение, необходимы данные о положении тела на месте его приземления, о локализации повреждений, а также сведения о расстоянии от перпендикуляра падения до теменной области, до центра тяжести тела и до подошвенной поверхности стоп. По мнению В.А. Богданова, Б.А. Прутковского и В.А. Воронова (1972), на основании анализа этих данных и математических расчетов в отдельных случаях возможно устанавливать траекторию полета тела, наличие или отсутствие предварительного ускорения. Однако этот вопрос далек еще от своего разрешения и требует проведения дальнейших экспериментальных исследований.

В случае свободного падения тело соударяется непосредственно с поверхностью приземления.

При ступенчатом падении тело сначала соударяется с поверхностью выступающих предметов (однократно или многократно), расположенных на пути от точки отрыва до точки приземления, и лишь затем происходит соударение тела с поверхностью приземления. В данном случае траектория полета будет представлять собой несколько параболических линий, началом каждой последующей параболы будет являться место промежуточного соударения, при этом также изменится и расположение места приземления относительно перпендикуляра падения.

Человек, начавший свое движение в одном положении, в процессе полета может изменить это положение за счет взаимного перемещения отдельных частей тела, имеющих разную массу, вследствие вращения в различных плоскостях вокруг центра тяжести, а также в результате соударения с препятствиями. Это в значительной степени сказывается на траектории полета, месте приземления, а также характере и локализации возникающих повреждений.

Таким образом, траектория полета, длина пройденного пути и место приземления зависят от множества условий: места нахождения человека до падения и его позы в момент отрыва; способа отрыва от поверхности, на которой он находился; положения тела в полете и в момент приземления; величины сообщенного телу ускорения и места приложения силы при этом; вида падения (свободное, ступенчатое); координации движений во время полета; массы отдельных частей тела; движения воздушных масс.

От момента отрыва тела и до приземления человек условно может принять вертикальное, горизонтальное или близкое к ним положение. При вертикальном положении тела в полете человек обращен к поверхности приземления головой или стопами, при горизонтальном - одной из поверхностей тела: передней, задней, боковой, передне-боковой или задне-боковой. Угол, образованный осью тела и поверхностью соударения, при вертикальном положении тела во время полета составляет от 70-75 до 90°, при горизонтальном - около 180°. Вариант приземления и область тела, соударяющаяся с поверхностью приземления, могут быть различными.

При вертикальном положении тела во время полета человек может приземлиться на стопы, коленные суставы, ягодичную область или голову, при горизонтальном - на переднюю, заднюю или боковую поверхности тела всей своей плоскостью или какими-либо двумя областями, например на руки и колени одновременно.

После приземления на стопы, колени, ягодицы или голову тело человека в связи с еще сохранившимся движением перемещается вокруг точки соударения. Так, при соударении стопы или головы оно может перемещаться вперед, назад или в стороны, при соударении коленей - вперед или в стороны, при соударении ягодицами - назад или в стороны. При приземлении на туловище перемещения тела не происходит.

Механизм образования повреждений при падении с высоты

При падении с высоты повреждения образуются в результате двух видов травматического воздействия - удара и трения.

При ударном воздействии повреждения возникают от непосредственного воздействия травмирующего предмета в месте приложения травмирующей силы и на незначительном удалении от него. Это так называемые местные локальные повреждения.

Повреждения образуются также в результате опосредованного действия силы вследствие явлений, сопровождающих удар, - сгибания, разгибания, кручения, сжатия, смещения, сотрясения. Это несамостоятельные виды травматического воздействия. Они являются результатом удара, непосредственно с ним связаны, образуются в определенной последовательности, в направлении действия силы и, главное, в отдалении от места ее приложения. Повреждения, возникающие в результате вышеназванных явлений, называются отдаленными. Их образование объясняется тем, что после первичного соударения той или иной областью тела о поверхность дальнейшее продвижение этой области прекращается, однако другие части тела и внутренние органы ввиду их подвижности и вследствие полученного инерционного движения продолжают некоторое время перемещаться.

Второй вид воздействия - трение, которое приводит к формированию только местных повреждений.

Таким образом, при падении с высоты, независимо от его вида и способа приземления, можно выделить две группы повреждений - местные и отдаленные. Местные повреждения образуются в месте непосредственного приложения травмирующей силы в момент соударения тела с поверхностью предметов во время полета или с поверхностью приземления. Отдаленные повреждения образуются на удалении от места приложения силы.

Местные повреждения в зависимости от того, на каком этапе падения они образуются, целесообразно подразделять на местные первичные, местные вторичные и т.д.

При свободном падении местные первичные повреждения возникают в момент соударения тела с поверхностью приземления; местные вторичные - при последующих соударениях тела после перехода его из вертикального положения в горизонтальное. Местным первичным повреждениям всегда сопутствуют отдаленные повреждения. Последние располагаются по оси тела и образуются одновременно с первичными, но в отдалении от них и по другому механизму.

Отдаленные повреждения при местных вторичных воздействиях наблюдаются редко. Происходит это потому, что достаточной энергии для их образования не остается, ибо большая ее часть гасится в момент первичного соударения тела.

При ступенчатом падении местные повреждения, возникающие при соударении о поверхность приземления, будут относиться не к первичным, как при свободном падении, а к вторичным (третичным и т.д., в зависимости от количества соударений с выступающими предметами во время полета). Повреждения же, возникающие вследствие соударения тела о выступающие предметы во время полета, следует отнести к местным первичным (при однократном соударении), местным вторичным (при двукратном соударении) и т.д. При ступенчатом падении местные первичные повреждения, как правило, не сопровождаются образованием отдаленных повреждений и, напротив, местные вторичные повреждения влекут за собой образование отдаленных повреждении (отдаленные вторичные повреждения).

При ступенчатом падении, так же как при свободном, после соударения с поверхностью приземления тело потерпевшего может перемещаться, получая при этом дополнительные повреждения. Их можно отнести к третичным местным повреждениям.

Области тела, вторично соударяющиеся с поверхностью приземления, при разных способах приземления различны. Это обстоятельство существенно отражается на характере и локализации повреждений и может быть использовано судебномедицинскими экспертами для аргументированного доказательства травмы от падения с высоты, а также для дифференциальной диагностики различных видов падения и варианта приземления.

ЧАСТНАЯ МОРФОЛОГИЯ

Повреждения, образующиеся при падении с высоты, многочисленны и крайне многообразны, и что особенно обращает на себя внимание, - это количественное и качественное несоответствие наружных и внутренних повреждений.

Изучение и анализ механизма образования повреждений, их морфологических особенностей, локализации и сочетания позволили выделить достаточно четкие комплексы (группы) местных (первичных, вторичных) и отдаленных повреждений, характерных для того или иного вида падения, способа приземления и последующего перемещения тела. Знание этих закономерностей и использование их в практической работе не только способствует аргументированному доказательству, что имело место именно падение с высоты, но и позволяет устанавливать вид падения и вариант приземления.

Каковы же основные комплексы повреждений при различных видах падения и вариантах приземления?

Падение на голову

Голова в момент контакта с поверхностью приземления может находиться в разных положениях, и, следовательно, локализация места первичного соударения бывает различной - лобная, теменная, теменно-затылочная, теменно-височная и другие области. Кстати, от положения головы относительно шейного отдела позвоночника (согнутая, разогнутая, наклоненная в сторону и т.д.) во многом зависит характер повреждения в области шеи и грудной клетки. Одновременно с головой нередко повреждаются и руки, которые пострадавший выставляет с целью самозащиты. Голова и руки после соударения с поверхностью приземления прекращают свое движение, в то время как туловище и нижние конечности продолжают перемещаться вокруг точки опоры и относительно друг друга, в результате чего тело переходит из вертикального в горизонтальное положение. Этот переход завершается вторичным соударением тела с поверхностью приземления. В зависимости от того, в каком направлении перемещается тело (вперед, назад, вправо или влево), местные вторичные повреждения будут локализоваться на соответствующей поверхности тела.

При соударении головы с поверхностью приземления возникают местные первичные повреждения мягких покровов, костей свода и основания черепа, а также оболочек и вещества головного мозга. Морфологические особенности этих повреждений во многом зависят от свойств контактной поверхности (плоскости) травмирующего предмета - широкая плоскость или ограниченная контактная поверхность.

Повреждения мягких покровов проявляются в виде кожных и подкожных кровоизлияний, ушибленно-рваных ран и ссадин. В случае соударения с широкой плоскостью образуются кровоизлияния овальной или круглой формы, располагающиеся на площади чуть больше участка соударения. Образование ран обусловлено либо непосредственным действием контактной поверхности травмирующего предмета (плоскости) снаружи, либо действием на кожу изнутри краев отломков поврежденных костей. Возможно и сочетание этих механизмов. В первом случае раны единичные, ушибленно-рваные, древовидной или лучистой формы. Во втором случае раны множественные, линейной, волнистой, дугообразной и даже углообразной формы. Раны, образованные действием костных отломков, располагаются, как правило, на участке в виде овала или круга соответственно внешней границе зоны соударения и линиям концентрического перелома костей свода черепа. Количество таких ран на внутренней поверхности кожно-мышечного лоскута всегда больше, чем на коже головы, так как не все раны достигают наружной ее поверхности.

Действие широкой плоскости вследствие общей и локальной деформации костей черепа приводит к образованию в зоне контакта оскольчато-вдавленных переломов (по типу паутинообразного), отломки которых разделены радиальными и концентрическими линиями переломов. Крайний от центра вдавления концентрический перелом обычно соответствует границе зоны соударения головы с поверхностью приземления. Одновременно с радиальными и концентрическими переломами образуются линейные переломы, являющиеся продолжением радиальных переломов либо берущие начало от концентрических переломов. Эти линейные переломы больше распространяются в ту сторону, в которую направлено действие силы. Они в большинстве случаев переходят на кости основания черепа, где слепо заканчиваются либо соединяются с аналогичными линиями, идущими с противоположной стороны. Между радиальными и концентрическими переломами формируется множество свободно лежащих костных отломков разной величины и формы, чаще треугольной и трапециевидной. Отломки легко смещаются, повреждая мягкие покровы, оболочки и вещество головного мозга. Таким образом, переломы костей черепа, образующиеся при первичном соударении головы с поверхностью приземления, носят характер оскольчато-вдавленных на своде и линейных на его основании.

Локализация оскольчато-вдавленных переломов будет зависеть от положения головы в момент ее соударения с поверхностью приземления. При прямом положении головы переломы располагаются преимущественно в теменных областях, при наклоне головы вперед - в теменно-затылочной области, при запрокинутой назад голове - в лобно-теменной области.

Повреждения оболочек головного мозга проявляются в виде одиночных или множественных разрывов, расположенных соответственно переломам костей. В результате повреждения кровеносных сосудов оболочек и вещества головного мозга могут возникать эпидуральные, субдуральные и субарахноидальные кровоизлияния.

Среди повреждений головного мозга превалируют его ушибы и размозжения, а также противоударные повреждения, особенно при соударении теменно-затылочной области. В отдельных случаях наблюдаются разрушение головного мозга и выпадение его из полости черепа через раны наружу.

В случае соударения с поверхностью приземления лобно-лицевой области наряду с многочисленными повреждениями мягких покровов лица возникают локальные многооскольчатые переломы верхней и нижней челюсти и костей носа, нередко приводящие к деформации лица - уплощению его в переднезаднем направлении. При этом же варианте соударения иногда наблюдаются повреждения на передней поверхности шеи, проявляющиеся в виде кровоизлияний в мягкие ткани, надрывов мышц, разрывов гортани, пищевода и хрящей трахеи, а также переломов щитовидного и перстневидного хрящей. В механизме образования этих повреждений большое значение имеет резкое разгибание головы и, как следствие, перерастяжение тканей по передней поверхности шеи. Вместе с тем возможно и локальное воздействие травмирующей поверхности на переднюю поверхность шеи.

В момент соударения головой с поверхностью приземления одновременно с местными первичными повреждениями последовательно в направлении, противоположном движению тела (от головы к нижним конечностям), возникают многочисленные отдаленные повреждения. Формирование последних обусловлено опосредованным действием удара, приводящим к сгибанию, разгибанию, кручению, сжатию отдельных костей и костных конструкций, смещению и сотрясению внутренних органов. Отдаленные повреждения при этом виде приземления могут локализоваться на различном уровне - начинаясь от основания черепа до нижних конечностей.

Характерными отдаленными повреждениями при падении с высоты на голову являются переломы костей основания черепа в виде замкнутого и незамкнутого овала или круга вокруг большого затылочного отверстия с проникновением в полость черепа части шейного отдела позвоночника.

Форма и локализация переломов костей основания черепа, так же как и свода черепа, во многом зависят от положения головы в момент соударения. Когда голова находится по отношению к шейному отделу позвоночника в прямом положении, возникает кольцевидный перелом в задней черепной ямке, равномерно окаймляющий большое затылочное отверстие. Если в момент соударения голова согнута, образуется перелом в виде вытянутого кпереди овала, расположенного в задней и средней черепных ямках. Он начинается у боковых сторон большого затылочного отверстия, идет кпереди вдоль ската затылочной кости по направлению к турецкому седлу, где обе линии перелома обычно соединяются. В случаях разогнутого положения головы линии перелома также берут начало у боковых поверхностей большого затылочного отверстия, однако направляются кзади к чешуе затылочной кости, где соединяются и образуют овальный контур, вытянутый кзади.

Переломы костей основания черепа, как правило, сопровождаются повреждениями оболочек и вещества головного мозга на его основании в области мозжечка, варолиева моста, а также разрывами связок атлантоокципитального сочленения. Последние, в зависимости от положения головы в момент ее соударения, могут располагаться в переднем, заднем или боковых отделах сочленения. Разрывы бывают сегментарные, полуциркулярные и циркулярные. Наиболее часто наблюдаются первые два вида разрывов.

При падении с высоты на голову нередко образуются переломы позвоночного столба, возникновение которых обусловлено, с одной стороны, распространением силы по его оси в направлении от головы к крестцу, с другой стороны, поперечным изгибом в различном направлении, иногда в сочетании с кручением, которые возникают вследствие инерционного перемещения тела. Направление изгиба - вперед, назад, в сторону - во многом обусловлено отклонением тела от вертикальной оси в момент соударения с поверхностью приземления. В результате сочетания нескольких видов деформации могут возникать самые разнообразные по морфологическим свойствам переломы: клиновидная компрессия в передних отделах тел позвонков при чрезмерном сгибании позвоночника, в задних отделах при чрезмерном разгибании, в боковых отделах при боковом наклоне позвоночника. Одновременно с переломами тел позвонков могут возникать переломы остистых отростков (при разгибании позвоночника) и поперечных отростков с одной стороны (при боковом наклоне позвоночника). Чаще всего переломы локализуются в области нижних шейных и верхних грудных, нижних грудных и поясничных позвонков. Переломы позвоночного столба могут сопровождаться повреждением оболочек и вещества спинного мозга.

Среди других отдаленных повреждений, встречающихся при падении с высоты на голову, необходимо отметить следующие: разрывы мышц и органов шеи на передней поверхности; множественные двусторонние косые и спиралевидные переломы ребер верхних и средних отделов грудной клетки, располагающиеся в месте их прикрепления к грудине и позвоночнику, возникающие вследствие деформации изгиба и кручения; разрывы межреберных мышц и пристеночной плевры (или кровоизлияния в мышцы) в результате их ущемления между соседними ребрами при смещении последних кверху; надрывы и разрывы бронхов, кровеносных сосудов и связочного аппарата внутренних органов с массивными околопортальными кровоизлияниями; разрывы и надрывы паренхимы внутренних органов в области прикрепления к ним связок и в области сосудистой ножки, возникающие от натяжения ткани при смещении органов вверх.К отдаленным первичным повреждениям следует также отнести переломы (закрытые и открытые) бедренных костей, возникающие в результате изгиба, нередко в сочетании с кручением, вследствие инерционного перемещения нижних конечностей относительно туловища.

Образованием отдаленных повреждений дело не ограничивается. Возникает еще третья группа повреждений - местных вторичных. По сравнению с местными первичными и отдаленными эти повреждения ограничиваются только наружными покровами (ссадины, кровоизлияния), а их локализация зависит от направления перемещения тела после первичного соударения. В отдельных случаях наблюдаются и более серьезные повреждения: местные единичные локальные переломы ребер, грудины, надколенника (при соударении передней поверхностью тела); локальные переломы остистых отростков позвонков, лопаток, ребер по задней поверхности, а также крестца и задних отделов крыльев подвздошных костей (при соударении задней поверхностью тела); переломы костей верхней конечности, костей таза (при соударении боковой поверхностью тела).

Падение на стопы

При приземлении на стопы местные первичные повреждения возникают в области стоп, голеностопных суставов, нижней трети голеней. Локализация местных вторичных повреждений, как и в предыдущем варианте приземления, зависит от направления перемещения тела после первичного соударения.

В результате ударного воздействия в сочетании с компрессией в области соударения возникают местные первичные повреждения. Это прежде всего значительные по величине поверхностные и глубокие кровоизлияния в мягкие ткани подошвенной поверхности стоп, иногда переходящие на боковые и тыльные их поверхности, ушибленно-рваные раны подошвенной поверхности стоп с распространением на область голеностопных суставов. Характерно образование переломов костей стоп - пяточной, таранной, кубовидной, ладьевидной, плюсневых и др. Они образуются от деформации сжатия и изгиба и представляют собой многооскольчатые, а иногда и компрессионные переломы. К местным первичным повреждениям можно также отнести и переломы большой и малой берцовых костей в области их лодыжек и нижней трети диафизов. Механизм их образования аналогичен механизму образования переломов костей стопы. Смещение отломков поврежденных костей стопы и голени, а также подворачивание стопы приводят к разрывам связок и суставных капсул, кожи, с формированием открытых переломов.

Сила, приложенная на стопы, передается по оси тела в направлении снизу вверх, поэтому одновременно с местными первичными повреждениями образуются отдаленные повреждения костей последовательно в области средней и верхней трети голеней, бедер, таза, позвоночника, грудной клетки, черепа, а также повреждения внутренних органов и кровеносных сосудов.

Отдаленные повреждения мягких покровов образуются в результате перерастяжения тканей, переломы костей - от деформации изгиба, сдвига, кручения, сжатия и их сочетаний, повреждения внутренних органов - от их смещения и общего сотрясения, повреждения кровеносных сосудов - от перерастяжения.

При приземлении на стопы встречаются следующие отдаленные повреждения: закрытые и открытые оскольчатые, винтообразные, реже продольные, вколоченные переломы костей голени в средней и верхней трети, а также бедренных костей в нижней и средней трети; закрытые, реже открытые, переломы шейки бедра; кровоизлияния в вещество костного мозга бедренных костей при их целости; разрывы суставной капсулы тазобедренного сустава с задневерхним вывихом головки бедренной кости вследствие разрыва ее круглой связки; краевые и центральные переломы вертлужных впадин и различные по характеру переломы костей переднего и заднего отделов таза; разрывы связок крестцово-подвздошных суставов; рваные раны промежности и половых органов (влагалища, мошонки) от действия отломков поврежденных тазовых костей; широкие лампасовидные разрывы кожи и подкожной жировой клетчатки на боковых поверхностях бедер, иногда голеней; надрывы и разрывы магистральных кровеносных сосудов нижних конечностей; надрывы и разрывы кожи в паховых областях и поперечные разрывы прямых мышц живота от чрезмерного растягивания тканей в момент переразгибания тела при перемещении его назад; множественные поперечные надрывы и разрывы связочного аппарата и магистральных сосудов внутренних органов со значительными кровоизлияниями в области их ворот; поперечные и косопоперечные надрывы и разрывы внутренних органов ниже сосудистой ножки и мест прикрепления связок (вследствие смещения органов вниз); полные и неполные разрывы бронхов; разрывы легких в прикорневой зоне и на междолевых поверхностях; поперечные надрывы и разрывы аорты в нисходящей части с массивными кровоизлияниями в клетчатку средостения и забрюшинного пространства; множественные двусторонние переломы ребер по типу винтообразных, располагающиеся преимущественно по околопозвоночным и подмышечным линиям (вследствие смещения передних отрезков ребер вниз); поперечные надрывы и разрывы пристеночной плевры и межреберных мышц соответственно средним и нижним отделам грудной клетки от ущемления их между краями сместившихся книзу ребер; переломы грудины от воздействия нижней челюсти (при сгибании головы) или в результате разгибания туловища; одно- и двусторонние переломы поперечных отростков поясничных позвонков вследствие инерционного смещения прикрепляющихся к ним поясничных мышц; компрессионные переломы тел поясничных и нижнегрудных позвонков; компрессионные переломы шейных позвонков в результате запредельного сгибания или разгибания шейного отдела позвоночника, с повреждениями оболочек и вещества спинного мозга; полные и частичные разрывы связок атлантоокципитального сочленения в результате значительного сгибания или разгибания шеи; конструкционные переломы костей основания черепа в задней и средней черепных ямках с типичной локализацией линий переломов для вертикального, согнутого и разогнутого положения шейного отдела позвоночника; разрывы оболочек и повреждение головного мозга на базальной поверхности вследствие его инерционного смещения и соударения о кости внутреннего основания черепа, а также вследствие воздействия отломков костей.

Из вышеизложенного видно, что при приземлении на стопы отдаленные повреждения более многочисленные, распространенные, разнообразные и тяжелые, чем при приземлении на голову.

Наряду с местными первичными и отдаленными повреждениями при приземлении на стопы возникает ряд местных вторичных повреждений. Локализация и характер последних зависят от направления перемещения тела после первичного соударения стопами.

В случае перемещения тела вперед могут возникать ссадины, кровоизлияния в области коленных суставов, на кистях и предплечьях, на груди, лице. Реже наблюдается образование ушибленных ран, в основном на передней поверхности коленных суставов и на лице. Вместе с повреждениями мягких покровов иногда возникают закрытые переломы надколенника, переломы мыщелков большеберцовых костей; оскольчатые локальные переломы костей кистей, а также переломы костей лицевого черепа. Внутренние органы при этом повреждаются редко, что объясняется отсутствием при вторичном соударении достаточной для этого энергии. Исключение составляют оболочки и вещество головного мозга, повреждения которых проявляются в виде субарахноидальных кровоизлияний, реже очагов ушиба.

При перемещении тела назад и соударении задней поверхностью местные вторичные повреждения более выражены по сравнению с таковыми в случае повторного соударения передней поверхностью тела. Наряду с повреждениями мягких тканей ягодичных областей, спины, задней поверхности локтевых суставов и затылочной области в виде поверхностных и глубоких кровоизлияний, а на голове и локтевых суставах в виде ушибленных ран нередки поперечные локальноконструкционные переломы крестца, линейные локальные переломы задних отделов крыльев подвздошных костей, переломы остистых отростков и дужек поясничных и грудных позвонков, переломы ребер по лопаточным или околопозвоночным линиям, а также линейные, реже оскольчатые, переломы затылочной и теменных костей. Одновременно с переломами могут возникать местные повреждения внутренних органов - разрывы легких, печени, почек и других органов, расположенные на задней их поверхности. Кроме того, образуются ударные и противоударные повреждения головного мозга в виде очагов ушиба в области затылочных, лобных и височных долей.

В случаях перемещения тела в сторону местные вторичные повреждения образуются на одной из боковых сторон тела - в области верхней конечности, груди, живота, таза и нижней конечности.

На наружной поверхности верхней конечности и плечевого пояса возникают кровоизлияния в мягкие ткани, иногда ссадины, реже ушибленные и ушибленно-рваные раны. Локализация переломов зависит от положения руки в момент соударения (вытянутое, согнутое, приведенное, отведенное). При приведенной руке чаще возникают диафизарные переломы костей предплечья и плечевой кости вследствие их изгиба. Наряду с этим нередко образуются переломы головки плечевой кости, лопатки, ключицы. При приземлении на вытянутую руку возникают локальные (вторичные) переломы костей кисти, локально-конструкционные повреждения лучезапястного сустава (разрывы связок, переломы шиловидных отростков) и конструкционные переломы костей предплечья и плеча. При вторичном соударении областью локтевого сустава образуются локальные повреждения - внутрисуставные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей, разрывы связок и суставной капсулы, повреждения мягких тканей отломками костей. Одновременно могут возникать конструкционные переломы плечевой кости, лопатки, ключицы от деформации изгиба в сочетании с сжатием и кручением.

В области головы и туловища вторичные локальные повреждения наблюдаются в виде ссадин и кровоизлияний, линейных переломов височной и теменной костей, субарахноидальных кровоизлияний, односторонних локальных переломов ребер по подмышечным линиям, разрывов внутренних органов на стороне соударения.

Падение на колени

При приземлении на колени местные первичные повреждения чаще локализуются симметрично в области коленных суставов. Здесь возникают ссадины, поверхностные и глубокие кровоизлияния (в кожу, подкожную жировую клетчатку, полость сустава, связки), а также разных размеров и форм ушибленные и рваные раны. Последние располагаются поперечно или косо не только на передней поверхности коленных суставов, но и в верхней трети голеней.

При указанном способе приземления всегда формируются локальные переломы костей, образующих коленные суставы. Это прежде всего оскольчатые переломы надколенника(-ов), оскольчатые и продольные переломы мыщелков и нижней трети бедренных костей, а также оскольчатые переломы мыщелков большеберцовых костей. В результате растяжения тканей в области коленных суставов, а также вследствие непосредственного действия на них отломков поврежденных костей изнутри нередки разрывы связочного аппарата, суставной капсулы, кровеносных сосудов и нервов, а также подкожной жировой клетчатки и мышц. Это приводит к значительным кровоизлияниям в ткани в области коленных суставов и подколенных ямок.

При падении с высоты и приземлении на колени, точно так же как и при приземлении на стопы, возникают отдаленные повреждения, располагающиеся по оси тела выше уровня области первичного соударения - в области бедер, таза, позвоночника, груди и живота, а также основания черепа.

По своему характеру и локализации эти отдаленные повреждения сходны с отдаленными повреждениями, возникающими при падении на стопы.

Местные вторичные повреждения в случае приземления на колени могут располагаться либо на передней поверхности туловища и головы, либо на боковой и крайне редко на задней поверхности. Как правило, они слабо выражены и проявляются в виде ссадин, кровоизлияний, редко ушибленных ран и переломов костей.

Падение на ягодичную область

Первичное соударение ягодичной областью (при положении позвоночного столба, близком к вертикальному) прежде всего приводит к образованию значительных местных повреждений мягких покровов - ссадин, кровоизлияний, ран. Если ссадины не достигают больших размеров, то кровоизлияния всегда располагаются на большой площади и достигают значительной глубины. Они располагаются не только в коже и подкожной жировой клетчатке, но и в мышечных слоях, в межмышечных пространствах, под фасциями и под надкостницей. Источниками кровоизлияний являются поврежденные кровеносные сосуды костей, мышц, а также непосредственно магистральные сосуды. Мышцы и подкожная жировая клетчатка ягодиц всегда с множеством разрывов, иногда размозжены, размяты и пропитаны кровью, отслоены в виде кармана. Возникают эти повреждения от сдавливания мягких покровов между поверхностью соударения и тазовыми костями. Рваные раны промежности, достигающие больших размеров, нередко причиняются отломками костей таза изнутри. По этой же причине образуются местные разрывы, размозжения и частичные отрывы органов таза - перепончатой части уретры, мочевого пузыря, прямой кишки, влагалища, матки, а также крупных кровеносных сосудов. Последние приводят к обширным кровоизлияниям в стенки органов, жировую клетчатку, мышцы малого и большого таза, а также клетчатку забрюшинного пространства. Переломы таза, возникающие вследствие ударного воздействия на область крестца и седалищных бугров, носят множественный характер, располагаются с обеих сторон, нередко сопровождаются разрывами лобкового сочленения и связок крестцово-подвздошных суставов. В области крестца это поперечные, иногда вертикальные и многооскольчатые переломы; в области тазовых костей - переломы подвздошно-лобковых возвышений и тел лобковых костей, ветвей седалищных костей, подвздошных костей в задней их части.

При падении с высоты и приземлении на ягодичную область, как и при приземлении на стопы, возникают отдаленные повреждения, располагающиеся по оси тела выше уровня области первичного соударения, а также местные вторичные повреждения на задней или боковой поверхностях тела.

По своему характеру отдаленные и местные вторичные повреждения при этом способе приземления сходны с аналогичными повреждениями, возникающими при падении с высоты и приземлении на стопы. Различие лишь в уровне их расположения и меньшей степени выраженности.

Падение на туловище

Падение с высоты с приземлением в горизонтальном положении и соударением всей плоскости тела приводит, как правило, к образованию только первичных (местных и, в меньшей степени, отдаленных) повреждений, расположенных одновременно в нескольких смежных анатомических областях. Возможность возникновения вторичных повреждений при этом варианте приземления крайне ограниченна.

Повреждения мягких покровов располагаются на одной поверхности различных сегментов тела и проявляются в виде ссадин, реже - ран, подкожных и внутримышечных кровоизлияний, разрывов и размозжений мышц.

Вследствие общей деформации грудной клетки образуются множественные двусторонние локальные и конструкционные переломы ребер по нескольким анатомическим линиям грудины. При соударении спины они локализуются преимущественно в заднем отделе реберной дуги и сбоку, а при соударении передней поверхности туловища - сбоку и спереди. В результате соударения спины формируются также линейные и оскольчатые переломы лопаток, остистых отростков, реже - переломы дужек и тел позвонков.

Повреждения внутренних органов грудной и брюшной полостей возникают от местного, но опосредованного (через мягкие ткани, кости) ударного воздействия, в сочетании с сотрясением и, в меньшей степени, инерционным смещением органов.

Это приводит к множественным разрывам и размозжению, иногда отрыву органов, с кровоизлияниями в полости, подкапсулярными и внутриорганными кровоизлияниями, буллезной эмфиземой легких. При соударении боковой поверхности повреждения располагаются преимущественно на той стороне, которая была обращена к поверхности соударения.

Одновременно с туловищем соударяются голова, область таза, верхние и нижние конечности.

На голове, кроме малозначительных местных повреждений мягких покровов, образуются локальные и конструкционные переломы костей свода и основания черепа, лицевого скелета, а также повреждения оболочек и вещества головного мозга. Переломы могут быть линейными и оскольчатыми с характерными радиальными и концентрическими линиями. Локализация их зависит от места приложения силы: при воздействии силы сзади они располагаются в затылочно-теменной области; при ударе спереди - в лобно-лицевой; при ударе сбоку - в височно-теменной области. Аналогичную локализацию имеют и местные, так называемые ударные повреждения головного мозга, проявляющиеся в виде ушибов и размозжений. Кроме ударных могут образовываться и противоударные повреждения головного мозга.

Повреждения мягких тканей и костей таза бывают значительными, особенно при соударении задней или боковой его поверхности. Кроме поверхностных и глубоких кровоизлияний в мягкие ткани ягодичных областей, разрывов и размозжений мышц, рваных ран промежности наблюдаются множественные двусторонние локально-конструкционные переломы переднего и заднего отделов тазового кольца. При соударении задней поверхности образуются вертикальные, реже поперечные переломы крестца, разрывы связок крестцово-подвздошных суставов (чаще передних, реже и передних, и задних), переломы подвздошно-лобковых возвышений и вертлужных впадин, ветвей седалищных костей, разрывы лобкового симфиза. Аналогичная локализация переломов встречается и при соударении боковой поверхности таза. При сходной локализации морфологические особенности переломов различные, что обусловлено разным механизмом их образования. В первом случае переломы образуются в результате воздействия на заднюю поверхность таза и уплощения тазового кольца в переднезаднем направлении, во втором - от воздействия на боковую поверхность таза и уплощения тазового кольца в боковом направлении.

На конечностях возможно образование повреждений мягких покровов, в основном в виде кровоизлияний и ссадин. Эти повреждения образуются не только в результате соударения с поверхностью, но и в результате соударения конечностей друг о друга, конечности о туловище (например, при падении на боковую поверхность тела происходит соударение нижних конечностей друг о друга с образованием повреждений на внутренней их поверхности). Кроме повреждений мягких покровов нередко наблюдаются закрытые и открытые переломы различных отделов верхних и нижних конечностей.

Несмотря на сложность судебно-медицинской экспертизы травмы от падения с высоты, комплекс морфологических изменений, обнаруживаемых при исследовании трупа, типичная локализация местных первичных и вторичных, а также отдаленных повреждений, своеобразный механизм повреждений при каждом варианте приземления делают диагностику падения с высоты не только возможной, но и убедительной.

Следует помнить, что подтверждение или исключение травмы от падения с высоты (впрочем, как и других видов травмы) не может основываться на одном каком-либо повреждении или признаке, а должно базироваться на комплексе повреждений, с учетом их механизма, локализации и морфологических проявлений. При этом необходимо принимать во внимание результаты исследования одежды и осмотра места происшествия.

Падение на плоскости

Падение из положения стоя может быть у стоящего или идущего человека, самопроизвольным или с приданием телу ускорения.

Механизм образования повреждений при падении на плоскости навзничь протекает в несколько этапов (фаз):

В последнюю фазу образуются повреждения, как правило ЧМТ, которая чаще, чем другие повреждения, приводит к смерти. Локализация повреждений позволяет определить положение тела в момент приземления.

При падении назад (навзничь) образуются ссадины, кровоподтеки, ушибленные раны в области наружного затылочного бугра (повреждения ниже затылочного бугра образуются при ударе о выступ, например бордюрный камень), перелом чешуи затылочной кости в виде раздваивающейся трещины, проходящей симметрично по обеим ее половинам в направлении к яремным отверстиям. Перелом может распространяться в среднюю черепную ямку до турецкого седла, где его линии сходятся и могут образовывать перелом овальной формы. Для этого вида травмы характерно расположение субдуральных и субарахноидальных кровоизлияний и участков размозжения головного мозга на стороне, противоположной месту соударения. При ударе затылком ушибы мозга располагаются на полюсах лобных долей. Если место соударения находится выше затылочного бугра, то ушибы мозга локализуются в базальных отделах лобных и височных долей мозга. Когда место соударения располагается ниже затылочного бугра, ушибы мозга отмечаются в верхних отделах лобных долей. При ударах боковыми отделами затылочной области головы повреждаются участки лобных долей мозга, расположенные на стороне, противоположной месту соударения. Выраженность повреждений головного мозга в области соударения при падении навзничь значительно меньшая, чем со стороны противоудара. В области соударения небольшие кровоизлияния в ткани головного мозга, полосовидные и точечные кровоизлияния под эпендиму сильвиева водопровода и дна IV желудочка мозга, очаговые поверхностные размозжения полушарий мозжечка с пропитыванием кровью, ограниченные подоболочечные кровоизлияния и изредка эпидуральные гематомы.

При падении вперед с ударом лицом образуются осаднения кожи, кровоподтеки, ушибленные раны на выступающих частях лица. Удары лбом редки, иногда возникают кровоизлияния на веках глаз - симптом очков, при отсутствии переломов основания черепа. Переломы черепа при падении на лицо встречаются не всегда. Они располагаются чаще всего по своду черепа вдоль стреловидного шва, доходя иногда до затылочного бугра, и по основанию черепа в пределах передней черепной ямки. Головной мозг травмируется в области соударения, отмечаются очаговые точечные кровоизлияния, ушибы и небольшие участки размозжения на полюсах и основании лобных и височных долей. Противоударные повреждения могут отсутствовать.

При ударах боковыми поверхностями головы возникают ушибы головного мозга, подоболочечные кровоизлияния как в месте удара, так и противоудара, причем противоударные повреждения более обширные. В области соударения нередко образуются трещины и переломы чешуи височной кости.

В судебно-медицинской практике часто возникает необходимость дифференцировать травму при падении из положения стоя и ударом тупым твердым предметом с широкой поверхностью:

Характерным признаком падения на лестничном марше являются поперечно расположенные по отношению к продольной оси тела загрязнения на одежде, полосовидные ссадины и кровоподтеки вследствие контакта со ступенями. На нижних конечностях их наблюдают при падении с нижнего участка лестничного марша, на туловище и нижних конечностях - со среднего, на голове и других нижележащих отделах тела - с верхних ступеней лестничного марша. Локализация загрязнений и микроналожений пылевых частиц, ссадин, ушибленных ран, кровоизлияний, локальных переломов и других костей позволяет определить, на какую сторону тела произошло падение.