Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7 |

Аннотация

Национальное руководство по судебной медицине содержит современную информацию, основанную на последних публикациях и результатах диссертационных исследований. В руководстве отражены особенности проведения экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство.

Материал изложен с учетом практической деятельности судебно-медицинского эксперта: представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм,приведены вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта.

Детальный анализ результатов судебно-медицинского исследования трупа и данных лабораторных исследований при различных причинах смерти сочетается с решением конкретных ситуационных задач, в которых отражены принципы построения судебно-медицинского диагноза и выводов эксперта. Подробно описана судеб-но-медицинская экспертиза вещественных доказательств.

Издание предназначено для врачей судебно-медицинских экспертов, врачей-интернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности "Судебная медицина", студентов медицинских и юридических вузов, а также будет полезно юристам.

Глава 7. Автомобильная травма

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Под автомобильной травмой (АТ) следует понимать повреждения или комплекс повреждений, причиняемых человеку наружными или внутренними частями движущегося автомобиля, а также повреждения, возникающие при соударении тела с дорожным покрытием при выпадении из автомобиля. Все иные повреждения, возникающие при техническом обслуживании АТС, стоящего на месте, к АТ не относятся. Не следует считать АТ и случаи смерти водителей и пассажиров в АТС от утопления, отравления угарным газом, ожогов и др.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО МКБ-10

В МКБ-10 АТ характеризуют трехзначные рубрики S (S00-S99) и Т (Т00-Т32, Т51-Т65, Т79-Т98) класса XIX (травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия) и трехзначная рубрика V(V1-V89) класса XX (внешние причины заболеваемости и смертности). В блоках рубрики S перечислены различные виды повреждений отдельных частей и областей тела. В блоках рубрики Т (T00-T07) отражены различные виды повреждений нескольких областей тела. К блоку T08-T14 отнесены травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела. Последующие трехзначные рубрики посвящены последствиям проникновения инородного тела через естественные отверстия (T15-T19), термическим и химическим ожогам (T20-T32), токсическому действию веществ, преимущественно немедицинского назначения (T51-T65), что, как правило, наблюдается при внутрисалонной травме и возгорании АТС. Рубрики V01-V79 определяют потерпевшего (пешеход, водитель, пассажир) и вид АТС, при взаимодействии с которым возникла травма. Они включают в себя четырехзначные подрубрики, характеризующие другого участника или тип происшествия.

-

S30-S39. Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза.

-

T08-T14. Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела.

-

T15-T19. Последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия.

-

T51-T65. Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения.

-

V1-V09. Пешеход, пострадавший в результате транспортного несчастного случая.

-

V02. Пешеход, пострадавший при столкновении с двухили трехколесным моторным транспортным средством.

-

V03. Пешеход, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургон.

-

V04. Пешеход, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом.

-

V40-V49. Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая.

-

V50-V59. Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургон и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая.

-

V60-V69. Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая.

-

V70-V79. Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая.

АТС, которое занимал пострадавший, обозначается двумя первыми цифрами, после которых через точку кодируется место происшествия (например, ДТП, явившееся причиной смерти от транспортного несчастного случая, кодируется цифрой 4 - «Улица или автомагистраль - автострада, дорога, мостовая, обочина, проезжая часть, тротуар»). При оформлении медицинского свидетельства о смерти внешние причины указываются в п. «Г».

ВОПРОСЫ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ

Вопросы, решаемые в рамках судебно-медицинской экспертизы АТ, условно можно разделить на общие и частные.

-

-

локализация повреждений на теле и одежде и их соответствие друг другу по общегрупповым и индивидуальным признакам;

-

возможность причинения в конкретных условиях автомобильной травмы;

-

общегрупповые и индивидуальные свойства травмирующего(-их) предмета(-ов):

-

возможность причинения повреждений данным типом тупого твердого предмета(-ов);

-

Вопросы, относящиеся непосредственно к АТ:

-

вид АТ (столкновение пешехода с движущимся АТС, переезд колесом АТС, выпадение из АТС, травма внутри АТС, сдавление между частями АТС и другими предметами);

-

механизм образования повреждений при конкретном виде АТ, фазе АТ и их последовательность;

-

положение и поза пострадавшего в момент АТ, взаимное расположение тела человека и его частей и частей АТС;

-

наличие в повреждениях инородных частиц, включений, наложений;

-

возможность идентификации (общегрупповой и индивидуальной) частей

-

АТС по морфологическим особенностям повреждений тела и одежды потерпевшего.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

По данным ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут более 1 200 тыс. человек, а 50 млн получают телесные повреждения различной тяжести. Ежедневно в мире в ДТП погибают 3 тыс. человек, 25% из них - в возрасте от 26 до 40 лет. По данным Всемирного банка, ежегодный мировой материальный ущерб оценивается в 518 млрд долларов, что составляет от 1,5 до 2,0% валового мирового национального продукта. Показатель смертности (количество погибших/млн) в России - один из самых высоких среди стран Европы и в 1,5 раза выше, чем в США. За последние 10 лет число погибших в ДТП в России превысило 300 тыс. человек, пострадавшие составили почти 2 млн, из них 100 тыс. остались инвалидами. По сведениям Международного совета безопасности на дорогах (2006), в России показатель ДТП в 10 раз выше, чем в странах Евросоюза. Темпы прироста общего количества ДТП, погибших и раненых в них сохраняются на протяжении последних 10 лет.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЫ

В соответствии с классификацией, предложенной А.А. Матышевым, А.А. Солохиным, С.И. Христофоровым и В.А. Сафроновым (1968), выделяют виды автомобильной травмы и их варианты, представленные в табл. 7.1, 7.2.

Таблица 7.1. Виды и варианты автомобильной травмы

| Вид автомобильной травмы | Возможные варианты травмы |

|---|---|

Травма от столкновения движущегося автомобиля с человеком (пешеходом, велосипедистом, мотоциклистом) |

От столкновения: а) с передней частью автомобиля; б) с боковой частью автомобиля; в) с задней частью автомобиля |

Травма от переезда пешехода колесом автомобиля |

Полный переезд: а) передним, задним или обоими колесами одной стороны; б) передними колесами, задними колесами, передними и задними колесами. Неполный переезд: а) передним колесом; б) задним колесом |

Травма от выпадения (пассажира, водителя) из движущегося автомобиля |

От выпадения: а) из кабины автомобиля; б) из кузова автомобиля (вперед, в сторону, назад); в) от падения с подножки автомобиля |

Травма от действия внутренних частей салона автомобиля (пассажира, водителя) |

От действия внутренних частей салона и кузова: а) на водителя; б) на пассажира переднего сиденья; в) на пассажира заднего сиденья; г) на пассажира салона и кузова |

Травма от сдавления тела (пешехода, водителя, пассажира) между частями автомобиля и преградами |

От сдавления между: а) двумя автомобилями; б) автомобилем и другими транспортными средствами; в) автомобилем и неподвижными предметами (стена, забор, парапет); г) автомобилем и грунтом; д) частями автомобиля (дверцей и рамой), частями автомобиля и перевозимым грузом и т.п. |

Таблица 7.2. Виды автомобильной травмы и механизмы образования повреждений

| Вид автомобильной травмы | Фазы причинения травмы | Варианты травматического воздействия |

|---|---|---|

Травма от столкновения движущегося автомобиля с человеком |

1. Столкновение частей автомобиля с телом |

1. Удар |

2. Падение тела на автомобиль |

2. Удар и трение |

|

3. Отбрасывание тела и падение его на грунт |

3. Удар |

|

4. Скольжение тела по грунту |

4. Трение |

|

Травма от переезда колесом автомобиля |

1. Соприкосновение колеса с телом |

1. Удар |

2. Толкание, иногда переворачивание тела колесом |

2. Трение |

|

3. Въезд колеса на тело |

3. Трение и растяжение |

|

4. Перекатывание колеса через тело |

4. Сдавление и трение |

|

5. Волочение тела |

5. Трение |

|

Травма от выпадения из движущегося автомобиля |

1. Столкновение тела с частями автомобиля |

1. Удар |

2. Падение на грунт |

2. Удар |

|

3. Скольжение по грунту |

3. Трение |

|

Травма внутри автомобиля |

1. Столкновение тела с частями кабины или кузова |

1. Удар |

2. Прижатие тела сместившимися частями кабины |

2. Сдавление |

|

Травма от сдавления тела между автомобилем и другими предметами или грунтом |

1. Соприкосновение частей автомобиля с телом |

1. Удар |

2. Прижатие тела к различным предметам |

2. Сдавление |

|

Комбинированные виды травмы |

Количество фаз и механизмы образования повреждений определяются в зависимости от комбинаций основных видов травмы |

|

Атипичные случаи |

Фазы и механизмы определяются конкретными условиями происшествия |

|

Механогенез автомобильной травмы

Повреждающие факторы при АТ следующие:

Повреждающие факторы оказывают на организм человека следующие виды воздействий:

Повреждения при АТ формируются в результате следующих видов механического воздействия:

-

удара (удар по телу частями движущегося АТС, удар телом о дорожное покрытие или предметы на дороге);

-

сдавления тела или его части между днищем и колесом АТС и дорожным покрытием, между частями АТС и другими транспортными средствами или неподвижными предметами;

-

растяжения - хлыстообразные повреждения позвоночника при внутрисалонной травме;

-

трения тела по АТС или дорожному покрытию, а также при волочении тела частями АТС по дорожному полотну;

Явления, возникающие в организме при опосредованном действии трения тела о кузов АТС или дорожное полотно:

Явления, возникающие в организме опосредованно при сдавлении тела между выступающими частями (днищем) АТС и дорожным полотном, между двумя АТС, частями кузова АТС при внутрисалонной травме, частями АТС и неподвижным предметом:

Морфология повреждений при разных видах АТ

Морфология повреждений зависит от:

Повреждения при АТС возникают как в месте приложения силы (местные), так и на протяжении (отдаленные). Все повреждения, образующиеся при разных видах АТ, делятся на:

К специфическим относятся локальные повреждения одежды и тела, образующиеся в месте контакта с частями АТС. В таких повреждениях отражаются не только общегрупповые, но и индивидуальные признаки травмирующей поверхности АТС. Это делает возможным проведение их индивидуальной идентификации (отождествления), установление вида и фазы АТ.

К характерным относятся повреждения, механизм образования которых возможен при определенной фазе или виде АТ. В них отражаются общегрупповые признаки травмирующей части АТС. Данные повреждения допускают проведение общегрупповой идентификации травмирующей части АТС.

К нехарактерным относятся все остальные повреждения.

ТРАВМА ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ С ПЕШЕХОДОМ

Этот вид АТ встречается наиболее часто. Различают следующие варианты столкновения с человеком:

Механогенез столкновения

Классическая модель столкновения пешехода и АТС включает, в зависимости от класса, типа кузова АТС [капотный (высокий, низкий), фургонный], вариантов столкновения и скорости АТС в момент первичного удара, три или четыре фазы травмирования:

Соударение пешехода происходит при:

-

фронтальном центральном столкновении - с передним бампером, номерным знаком, фарой, краем капота, решеткой радиатора, крылом, эмблемой завода-изготовителя, молдингами;

-

фронтальном краевом столкновении - с подножкой, зеркалом заднего вида, боковыми поверхностями крыла, кузова и т.д.;

-

столкновении с задней частью кузова - с брызговиком, кузовом, задним бампером и др.;

-

тангенциальном столкновении - с углом борта кузова, крюком, болтом кузова, ручкой дверцы кабины, зеркалом и др.

II фаза отсутствует при:

-

столкновении с АТС фургонного типа, грузовым АТС, вне- и вседорожниками с высоким (выше центра тяжести тела пешехода) капотом;

-

следующих вариантах столкновений с легковым автотранспортом (ЛА), имеющим капотную форму кузова: боковом срединном, фронтальном краевом, тангенциальном (переднем, среднем, заднем).

Считается, что удар пешехода о поворотную часть крыла (ПЧК) во II фазе столкновения с ЛА является единичным. Однако анализ видеозаписей столкновений с пешеходами свидетельствует о том, что он является лишь одним из нескольких вариантов этой фазы травмирования. Другим вариантом II фазы являются несколько последовательных ударов тела о ПЧК ЛА, в результате которых формируется столько же локальных участков деформаций на ПЧК ЛА (рис. 7.1, см. цветную вклейку; рис. 7.2). У этого потерпевшего имелись переломы костей обоих голеней, левого предплечья, ссадины и кровоподтеки по левой боковой поверхности тела.

Однако такой характер деформации ПЧК возможен и при другом варианте травмирования, когда в результате единичного удара о ПЧК ЛА тело пешехода подбрасывается кверху и падает на него (крышу или капот), образуя на нем участки деформации.

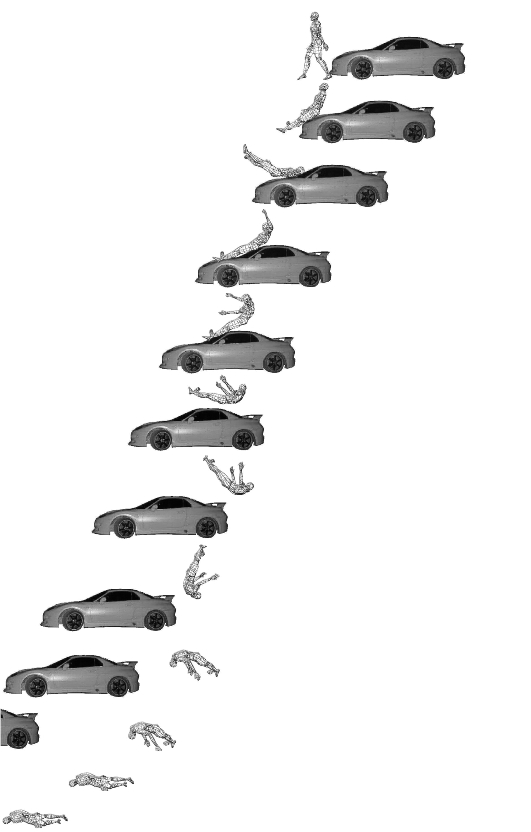

Рис. 7.2. Биомеханика движения тела при подбрасывании (III фаза столкновения с движущимся легковым автотранспортом)

Вариантами смещения тела в III фазе травмирования являются:

-

сползание пешехода, возникающее в случае экстренного торможения АТС перед столкновением. При таком варианте сила последующего удара тела о дорожное полотно (III фаза) и протяженность его скольжения по грунту (IV фаза) будут либо минимальными, либо отсутствовать вовсе;

-

отбрасывание - в направлении движения АТС; в боковом направлении. Данные варианты наблюдаются при любой форме ПЧК АТС;

-

подбрасывание. Анализ видеосъемки столкновений показывает, что даже при небольшой скорости ЛА с капотной формой кузова сразу после падения пешехода на капот происходит резкий заброс его нижних конечностей, а затем и тела, кверху и последующее переворачивание(-я) в воздухе вокруг головы, причем количество таких вращений варьирует от одного до трех.

В момент этих смещений могут возникать:

Классическим финалом III фазы считается удар о грунт. Однако встречается и вариант первичного удара тела о крышу, лобовое стекло или капот АТС и последующего удара о дорожное полотно. Кинетический импульс и сила удара о кузов АТС гораздо меньше, чем при ударе о ПЧК во II фазе, но больше последующего удара о дорожное полотно (IV фаза). Это обусловлено значительным расходованием телом запаса своей кинетической энергии на деформацию крыши, капота и лобового стекла при повторном ударе о кузов. В зависимости от твердости грунта тело может удариться о дорожное полотно один или несколько раз.

Локализация повреждений

Первичные повреждения I фазы при ФС ЛА с капотной формой ПЧК располагаются в области:

При ФС грузовых АТС, имеющих капотную форму ПЧК, АТС с фургонной формой ПЧК первичные повреждения I фазы располагаются в области головы, туловища, таза, нижних конечностей.

При ФС все- и внедорожников повреждения располагаются в области груди, таза, бедер.

Локальные повреждения, возникающие у пешехода во II фазе ФС с ЛА с капотной формой кузова, располагаются в области головы, туловища.

Локальные повреждения, возникающие у пешехода в III фазе, располагаются в области головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

Локальные повреждения, возникающие у пешехода в IV фазе, как правило, располагаются в нескольких областях тела по одной анатомической линии.

Морфология повреждений тела

Повреждения головы возникают во всех фазах травмирования. Морфология повреждений головы зависит от повреждаемой области (лицевой скелет, мозговой скелет), удельной ударной силы травматического воздействия на голову, фазы травмирования.

В I-III фазах столкновения возникают следующие разновидности переломов черепа:

-

линейный (одно-, двухили многолучевой) перелом одной кости свода;

-

линейный (одно-, двухили многолучевой) перелом, конструкционная(-ые) линия(-ии) которого переходит(-ят) на одну или несколько соседних костей свода;

-

линейный (одно-, двухили многолучевой) перелом свода, конструкционная(ые) линия(-ии) которого переходит на основание, в одну, две или три черепные ямки;

-

линейный (одно-, двухили многолучевой) перелом одной кости свода, конструкционные линии которого переходят на одну или несколько соседних костей свода и основание, в одну, две или три черепные ямки;

-

вдавленный (вдавленно-дырчатый, дырчатый) перелом свода, конструкционная(-ые) линия(-ии) которого переходит (-ят) на одну или несколько соседних костей свода;

-

вдавленный (вдавленно-дырчатый, дырчатый) перелом свода, конструкционная(-ые) линия (-ии) которого переходит(-ят) на основание, в одну, две или три черепные ямки;

-

вдавленный (вдавленно-дырчатый, дырчатый) перелом свода, конструкционные линии которого переходят на одну или несколько соседних костей свода и основание, в одну, две или три черепные ямки;

-

оскольчатый перелом свода, конструкционная(-ые) линия(-ии) которого переходит(-ят) на одну или несколько соседних костей свода;

-

оскольчатый перелом свода, конструкционная(-ые) линия(-ии) которого переходит на основание, в одну, две или три черепные ямки;

-

оскольчатый перелом свода, конструкционные линии которого переходят на одну или несколько соседних костей свода и основание, в одну, две или три черепные ямки;

-

линейные переломы костей лицевого скелета по типу Ле Фор I, II, III;

-

локальные и локально-конструкционные переломы нижней челюсти.

При скольжении тела по дорожному полотну (IV фаза) возникают участки «спиливания костной ткани» из-за трения по дорожному полотну.

ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА

Повреждения головного мозга носят характер импрессионной травмы, за исключением случаев падений из положения стоя навзничь при ФС с грузовым АТС и АТС с фургонным типом кузова. При таких падениях внутричерепные повреждения имеют характер инерционных, с расположением очагов только в противоударных (и промежуточных) зонах или с преобладанием их размеров в этих зонах мозга.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Повреждения позвоночника возникают:

-

в I, III фазах столкновения с грузовым АТС, АТС с фургонным типом кузова, вне- и вседорожниками с высоким расположением капота (локальные), как правило, это локальные повреждения грудного отдела позвоночного столба;

-

во II, III фазах столкновения с ЛА с капотным типом кузова - локальные (грудной отдел); отдаленные (шейный отдел); отдаленные повреждения шейного отдела возникают наиболее часто;

-

в III фазе столкновения, как правило, локальные повреждения грудного отдела.

Разновидности повреждений позвоночного столба следующие:

-

локальные линейные и оскольчатые переломы дугоотростчатых отделов грудных позвонков;

-

отдаленные хлыстообразные разрывы поверхностных и глубоких мышц позвоночного столба, передней и задней продольных, межостистых связок, атлантоокципитальной мембраны, межпозвонковых хрящей, оболочек и вещества головного мозга;

-

отдаленный оскольчатый перелом атланта при приземлении на голову (перелом Джефферсона);

-

отдаленный хлыстообразный перелом зубовидного отростка II шейного позвонка.

При падении на капот ЛА повреждения позвоночника образуются примерно в 33-35% случаев. Частота повреждений различных отделов позвоночного столба в эту фазу следующая:

Практически все (95-97%) эти повреждения - отдаленные (сгибательные или разгибательные). Разрыв шейного и верхне-грудного отделов позвоночника с разрывом продолговатого мозга обусловлен резким кивком головы при ударе о ПЧК ЛА во II фазе столкновения. На частоту возникновения этих отдаленных повреждений оказывает сильное обратное влияние величина тупого угла между капотом и лобовым стеклом со стойками. Локальные повреждения позвонков и спинного мозга при падениях на капот ЛА встречаются в единичных случаях. Наиболее же часто локальные повреждения возникают в I фазе столкновения с грузовым АТС или АТС с фургонным типом кузова. Их обычная локализация - наиболее выступающая кзади точка кифотической дуги или граница средне- и нижне-грудного отделов. Они представлены переломами дугоотростчатых отделов нескольких грудных позвонков, нередко в сочетании с множественными двусторонними переломами ребер, разрывами плевры и ткани легких.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТУЛОВИЩА

Повреждения туловища могут быть:

Локальные и отдаленные повреждения возникают:

Повреждения грудной клетки

Происходят в I и II фазах столкновения с грузовым АТС и АТС с фургонным типом кузова, во II и III фазах столкновения с ЛА с капотным типом кузова.

Во II фазе столкновения с движущимися ЛА повреждения грудной клетки встречаются примерно в 50% случаев. Из них повреждения передней поверхности грудной клетки возникают в 24,14% случаев, задней - в 16,38% и боковых поверхностей - в 9,48% случаев. По одной анатомической линии образуются переломы 4-10 ребер.

Варианты переломов ребер передней поверхности грудной клетки:

Изолированные переломы грудины наблюдаются в единичных случаях (0,93%), а в сочетании с переломами ребер - в каждом пятом случае (4,6%) повреждений передней поверхности грудной клетки.

Варианты переломов ребер задней поверхности грудной клетки:

При падении на боковую поверхность груди возникают множественные переломы только по одной анатомической линии (по передней подмышечной или средней подмышечной линии).

Повреждения внутренних органов грудной и брюшной полости

Повреждения внутренних органов могут быть:

Локальные повреждения внутренних органов возникают:

-

в I, II фазах столкновения пешехода с движущимся грузовым АТС, АТС с фургонным типом кузова, а также с некоторыми ЛА с высоким уровнем капота (некоторые модели вне-, вседорожников и кроссоверов);

-

во II, III фазах столкновения с движущимся ЛА с капотной формой кузова. Локальные повреждения внутренних органов возникают при воздействии:

Локальные повреждения внутренних органов встречаются в виде:

Отдаленные повреждения внутренних органов представлены:

Повреждения сердца и крупных сосудов

Повреждения сердца и крупных сосудов возникают:

-

в I, III фазе столкновения пешехода с движущимся грузовым АТС, АТС с фургонным типом кузова, а также с некоторыми ЛА с высоким уровнем капота (некоторые модели вне-, вседорожников и кроссоверов);

-

во II, III фазе столкновения с движущимся ЛА с капотной формой кузов. При падении на капот ЛА повреждения сердца и магистральных сосудов встречаются в 20-25% случаев.

При падении на капот ЛА встречаются следующие разновидности повреждений сердца и магистральных сосудов:

-

разрыв восходящего отдела аорты в сочетании с полным разрывом позвоночника и спинного мозга на уровне Th6-Th7;

-

разрыв перикарда (7 см) и разрыв передней стенки левого желудочка (2,5 см) в сочетании с двойным разрывом позвоночника и спинного мозга на уровне С4-С5 и Th5-Th6

-

разрыв перикарда (8 см), разрыв передней стенки левого желудочка (3,5 см) и разрыв аорты на уровне бифуркации;

-

разрыв аорты на уровне Th2 в сочетании с двойным разрывом позвоночника и спинного мозга на уровне С1-С2 и Th2-Th3;

-

полуциркулярный разрыв нисходящего отдела аорты в сочетании с разрывом позвоночника и спинного мозга на уровне Th6-Th7;

-

множественные разрывы интимы грудного отдела аорты в сочетании с разрывом грудинного синхондроза;

-

разрыв передней стенки правого предсердия (2,5 см) и разрыв грудного отдела аорты на уровне корней легких;

-

циркуляный разрыв перикарда, разрыв устья нижней полой вены и циркулярный разрыв бронха в сочетании с двойным разрывом позвоночника и спинного мозга на уровне С1-С2 и Th7-Th8;

-

полуциркулярный разрыв брюшного отдела аорты на 3 см выше бифуркации;

-

разрыв надклапанного отдела аорты (2 см) по передней поверхности в сочетании с полным разрывом атлантоокципитального сочленения и спинного мозга, перелом остистого отростка Th7;

-

разрыв перикарда по передней поверхности сердца (6 см) в сочетании с неполным разрывом позвоночника и спинного мозга на уровне C1-Th7 по передней поверхности;

-

разрыв перикарда по передней поверхности сердца (6 см), множественные разрывы передней поверхности сердца и его полный отрыв в области основания в сочетании с переломом грудины и полным разрывом позвоночника на уровне С6-С7;

-

разрыв передней стенки правого желудочка сердца (1,5 см), множественные разрывы интимы грудного отдела аорты в сочетании с переломом грудины и полным разрывом атлантоокципитального сочленения и спинного мозга на этом уровне;

-

очаг ушиба на передней поверхности левого желудочка в области верхушки сердца;

-

разрыв перикарда (7 см) на передней поверхности сердца, разрыв передней стенки левого желудочка в области верхушки (3 см) и полный разрыв позвоночника и спинного мозга на уровне Th5-Th6.

Повреждения легких

При падении на капот ЛА повреждения ребер и легких возникают с частотой 15-20%. Случаи с единичными разрывами плевры и ткани легких (1-2) встречаются намного чаще множественных (3 и более) по одной анатомической линии. Изолированные разрывы плевры возникают в 2 раза чаще разрывов плевры и ткани легких. Длина разрывов плевры и ткани легких варьирует от 0,5-1,0 см до 4,0 см.

Повреждения печени и желчного пузыря

При воздействии ограниченной травмирующей поверхностью АТС в месте приложения силы возникает локальный участок деформации, включающий в себя центральную зону сжатия и окружающую ее по периферии зону растяжения. Виды повреждений печени и желчного пузыря при воздействии ограниченной поверхностью АТС:

Механизмы образования повреждений при воздействии преобладающей поверхностью АТС - следующие:

Повреждения почек

Повреждения почек возникают при ударе по передней брюшной стенке и в поясничную область.

При ударе ограниченной поверхностью АТС по передней брюшной стенке в области ворот почек и на передней поверхности образуются очаговые подкапсульные кровоизлияния и разрывы.

При воздействии ограниченной поверхностью АТС по поясничной области в области ворот почек и на задней поверхности образуются очаговые подкапсульные кровоизлияния и разрывы.

При ударе преобладающей поверхностью АТС по поясничной области возникают:

Повреждения селезенки

При ударе ограниченной поверхностью АТС возникают очаговые подкапсульные кровоизлияния, трещины или разрывы паренхимы в области ворот селезенки.

При ударе преобладающей поверхностью АТС образуются очаговые подкапсульные кровоизлияния и трещины, разрывы паренхимы.

Отдаленные повреждения органов

Механизм отдаленных повреждений органов иной. При первичном ударе АТС, падении на него или падении на дорожное покрытие тело приобретает ускорение. При этом происходит перерастяжение связочного аппарата внутренних органов с надрывом и разрывом проходящих в них сосудов. Связочный аппарат прочнее паренхимы органов, поэтому вместо разрывов связок чаще возникают разрывы органов; степень их зависит от силы сотрясения. Разрывы, как правило, параллельные. Разрывы полых органов зависят от степени их наполнения и чаще образуются на стороне, противоположной месту удара.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

При АТ выделяют следующие группы повреждений:

Повреждения плечевого пояса и верхних конечностей при столкновении движущегося автомобиля с человеком возникают:

В систему плечевой сустав входит следующее:

При любом воздействии в области плечевого сустава в большей или меньшей степени страдает каждая из трех подсистем. Наиболее часто возникают следующие повреждения.

Вывихи ключицы. Выделяют следующие типы повреждений, сопровождаемых вывихами ключиц:

Переломы ключицы чаще возникают при падении, в результате соударения с дорожным полотном боковой поверхности туловища. При падении линия перелома расположена на границе наружной и средней трети ключицы, т.е. в месте ее наибольшей кривизны. При ударе движущимся АТС наиболее часто страдает наружная часть ключицы.

Переломы лопатки. Выделяют внутри- и внесуставные переломы.

Вывихи плеча. Различают передние (подклювовидные, подключичные) и задние (подакромиальные, подостные) вывихи.

Наиболее часто возникают подклювовидные вывихи плеча, происхождение которых обусловлено падением на отведенную руку. При этом происходит разрыв капсулы в передненижнем отделе, где головка не укреплена связками.

Переломы плечевой кости. Переломы головки и анатомической шейки возникают:

-

в I, II (при падении на локоть) фазах столкновения пешехода с движущимся грузовым АТС, АТС с фургонным типом кузова, а также с некоторыми ЛА с высоким уровнем капота (некоторые модели вне-, вседорожников и кроссоверов);

-

в III фазе столкновения с движущимся ЛА с капотной формой кузова. Переломы хирургической шейки кости в основном возникают при падении.

-

Приводящие (аддукционные) переломы возникают при падении на вытянутую приведенную руку. При этом проксимальный фрагмент кости будет отведен и ротирован кнаружи, а дистальный смещен кнаружи, впереди ротирован вовнутрь.

-

Отводящие (абдукционные) переломы образуются при падении на вытянутую отведенную руку. При этом проксимальный фрагмент будет отведен и ротирован кнутри, а дистальный ротирован кнутри и кпереди, а также смещен вперед и вверх.

-

Переломы дистального метадиафиза обусловлены также в основном падением.

Повреждения костей предплечья

В основном образуются при падении на капот или дорожное полотно. Однако возможен и прямой механизм травмы - при ударе выступающей частью АТС.

В частности, наиболее вероятно при ударе выступающей частью АТС возникает перелом проксимального эпифиза локтевой кости.

Изолированные переломы диафиза локтевой кости возникают при падении на вытянутую руку при несколько согнутом в локтевом суставе предплечье и резком отклонении разогнутой кисти в локтевую сторону. Изолированные переломы диафиза лучевой кости также намного чаще возникают при падении на капот или дорожное полотно.

Диафизарные переломы обеих костей предплечья образуются при падении на вытянутую руку с последующим подворачиванием руки за туловище. При этом перелом луча расположен проксимальнее перелома локтевой кости.

Из переломов дистальных концов костей предплечья наиболее часто встречается перелом дистального метаэпифиза лучевой кости, который еще называют «переломом луча в типичном месте». На него приходится около 45% числа переломов костей верхней конечности. В 70-80% случаев они сочетаются с переломами шиловидного отростка локтевой кости, в 20-30% случаев бывают изолированными. Перелом образуется при падении на кисть. Если в момент контакта кисть находится в положении тыльного сгибания, то дистальный осколок смещается в тыльную сторону (перелом Коллеса). При таком же механизме, если кости проксимального ряда запястья будут упираться в суставную поверхность лучевой кости, возникнет перелом ладонного края лучевой кости (перелом Бартона). При падении на согнутую кисть смещение дистального осколка происходит в ладонную сторону (перелом Смита).

Повреждения кистевого сустава и костей кисти. Формируются при падении на АТС и ударе о лобовое стекло и передние стойки, а также при падении на дорожное полотно. Наиболее часто встречаются следующие группы повреждений:

Переломы костей предплечья. Наиболее часто встречаются следующие переломы:

-

перелом Эссекса-Лопрести - перелом головки лучевой кости с вывихом в дистальном лучелоктевом суставе;

-

переломовывих Монтеджи - метафизарный перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости;

-

переломовывих Галеацци - перелом дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением и вывих в дистальном лучелоктевом суставе;

-

перелом Смита - сгибательный перелом дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением в ладонную сторону;

-

ладонный перелом Бартона - перелом ладонного края дистального метафиза лучевой кости;

-

тыльный перелом Бартона - перелом тыльного края дистального метафиза лучевой кости;

-

перелом Коллеса - перелом дистального метаэпифиза лучевой кости при падении на кисть, находящуюся в состоянии тыльного разгибания.

Вывихи кисти по линии лучезапястного сустава возникают при сильной нагрузке на лучевую кость в типичном месте, со смещением кисти в локтевую сторону. Периульнарный вывих кисти формируется при ее тыльном разгибании, когда связанная с лучевой костью полулунная кость остается на месте, а остальные кости запястья смещаются в тыльную сторону. Такой вывих может сочетаться с:

Вывихи ладьевидной кости возникают при падении на кисть, находящуюся в состоянии ладонного или тыльного сгибания, с одновременным смещением кости в лучевую сторону. Кроме вывиха возникают отрывной перелом шиловидного отростка локтевой кости и повреждения локтевых связок. Переломы ладьевидной кости формируются при падении на кисть, находящуюся в состоянии тыльного разгибания, с локтевым или лучевым приведением, а также при падении на кисть, с ее резким ладонным сгибанием.

Переломы и вывихи пястных костей и фаланг пальцев кисти. К ним относятся:

-

переломовывих Беннетта - косой внутрисуставной перелом основания I пястной кости;

-

перелом Роланда - оскольчатый внутрисуставной перелом основания I пястной кости;

-

«первый палец егеря» - разрыв медиальной коллатеральной связки I пястнофалангового сустава;

-

обратный перелом Беннетта - внутрисуставной перелом V кости с переломом крючковидной кости.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗА

Повреждения возникают от удара частями кузова АТС и реже от удара об АТС или грунт. Характер переломов таза находится в прямой зависимости от:

Варианты локализации переломов костей таза многочисленны и зависят от кинетической энергии удара, направления удара.

При ударе частями АТС в область таза спереди возникают следующие повреждения:

При ударе в область таза сзади возникают такие повреждения:

При ударе по диагонали спереди возникают следующие переломы:

При ударе по диагонали сзади возникают следующие повреждения:

При ударе сбоку в область большого вертела бедренной кости возникают такие повреждения:

При ударе сбоку в область крыла подвздошной кости возникают следующие повреждения:

С переломами костей таза возникают кровоизлияния в тазовую клетчатку и мышцы таза, нередко сочетающиеся с повреждениями тазовых органов.

ПОВРЕЖДЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Из повреждений кожных покровов и мягких тканей наиболее часто возникают кровоизлияния в мягкие ткани. Повреждения в виде полиморфных кровоподтеков и ссадин возникают реже. Переломы бывают локальные, конструкционные (отдаленные), локально-конструкционные.

Локальные повреждения по морфологии бывают в виде:

Конструкционные повреждения представлены:

Ложные бампер-переломы возникают в результате очень резкого удара передним бампером по задне-наружной поверхности подколенной области неопорной ноги (Козлов С.Н., Юрасов А.Г., 1991). При последующем ее ударе об опорную ногу происходит изгиб бедра и формирование конструкционного перелома, основание осколка которого расположено на стороне, противоположной месту приложения травмирующей силы. По уровню расположения эти переломы расположены выше бампер-повреждений кожных покровов и мягких тканей подколенных областей. Такие переломы возникают при ударе как грузовыми АТС, так и ЛА. В том случае, если удар наносится одновременно по опорной и неопорной ноге, формируются истинный и ложный бампер-переломы, зоны долома которых обращены друг к другу.

Повреждения проксимальных отделов бедренных костей (первичные локальные). Они возникают:

При этом формируются:

Диафизарные переломы и переломы дистальных отделов бедренных костей (первичные локальные) формируются:

В одной вертикальной плоскости с краем капота у этих моделей расположен передний бампер. Поэтому при ударе ПЧК у пешехода примерно в 70% случаев формируются сочетанные локальные повреждения бедра и голени одной или обеих нижних конечностей, а в 30% - сочетанные переломы бедренной и берцовых костей. В связи с тем что ребро края капота этих моделей имеет малую площадь, диафизарные переломы бедренных костей носят характер линейных (одно- или многолучевых). Наибольшую глубину или сквозной характер имеет у них лишь одна генеральная трещина. Отходящие от нее под очень острым углом пасынковые трещины I порядка расположены в пределах поверхностных слоев компактного вещества. Классические же «мессереровские» переломы при ударе краем капота не образуются. Сочетание локального линейного перелома бедренной кости с оскольчатыми (оскольчато-фрагментарными или фрагментарными) бампер-переломами берцовых костей является критерием, устанавливающим характерную форму ПЧК ЛА моделей ВАЗ 2101-2107 при неизвестных обстоятельствах ДТП.

Переломы костей, формирующих коленный сустав (первичные локальные). Возникают следующие разновидности повреждений:

-

большеберцовой коллатеральной и медиальной капсулярной связки;

-

малоберцовой коллатеральной и латеральной капсулярной связки;

-

разрывы менисков в комбинации с разрывами связок. Наиболее часто возникают:

-

разрывы передней крестообразной связки и одного из менисков;

-

разрывы передней крестообразной, большеберцовой коллатеральной связок и одного из менисков (триада О’Донохью);

-

разрывы передней крестообразной и большеберцовой коллатеральной связок;

От бампера АТС возникают характерные повреждения, впервые описанные немецким хирургом Мессерером в 1880 г. Название «бампер-повреждения» им дали американские хирурги, под ними подразумевались повреждения коленных суставов, поскольку бамперы тех ЛА, по сравнению с современными, имели более высокий уровень. В настоящее время под термином «бампер-перелом» понимают перелом берцовых или бедренных костей. Осколок такого перелома имеет треугольную форму с основанием, обращенным к месту приложения силы. Ширина осколков (фрагментов) бампер-переломов примерно соответствует ширине бампера или вертикального молдинга АТС.

Морфология бампер-перелома кости зависит от:

Удар бампером, форма которого в поперечнике близка к треугольной и выполнена из твердого материала (передний бампер ВАЗ-2101 или ГАЗ-24), формирует на кости одну локальную линию бампер-перелома.

От удара бампером выпуклой формы (сферической, полусферической, уплощенно-сферической и т.д.) и бампером из легкодеформирующегося материала формируются классические мессереровские либо линейные многолучевые переломы с одной полной генеральной линией и отходящими от нее поверхностными пасынковыми трещинами I и II порядка.

Бампер-повреждения нижних конечностей наблюдаются в 70-75% случаев, а бампер-переломы - в 50-55% случаев смертельных столкновений с движущимся АТС. Отсутствие бампер-повреждений обусловлено:

Расстояние между подошвой стопы потерпевшего пешехода и дистальной линией локального бампер-перелома костей нижних конечностей может быть меньше уровня соответствующего среза выступающей части АТС примерно на 3-5 см. Это несоответствие объясняется следующими факторами:

Суть его состоит в том, что по мере снижения поперечного сечения кости (например, большеберцовая кость) быстрее уменьшается момент сопротивления кости изгибающему моменту удара. Поэтому зона разрыва локального перелома возникает ниже среза выступающей части АТС.

Повреждения голеностопного сустава

Формируются в результате изгиба, ротации стопы и голени и при их сочетании. Это классический пример первичных отдаленных повреждений, возникающих при сильном первичном ударе движущимся АТС. Наиболее часто возникают следующие переломы.

-

Перелом Дюпюитрена (пронационный перелом), включающий в себя перелом внутренней лодыжки большеберцовой кости на уровне суставной щели, разрыв межберцового синдесмоза и перелом малоберцовой кости в нижней трети, лежащий на 5-8 см выше суставной щели; возникает при подворачивании стопы кнаружи (пронации).

-

Перелом Мальгеня (супинационный перелом). При подворачивании стопы кнутри (супинации) и натяжении наружных коллатеральных связок возникает перелом наружной лодыжки малоберцовой кости. В результате продолжающегося движения таранной кости кнутри формируется перелом внутренней лодыжки большеберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. Следует, однако, учитывать, что любой из этих переломов может завершиться на любой стадии своего формирования.

-

Винтообразные переломы внутренней лодыжки большеберцовой кости в сочетании с винтообразным переломом малоберцовой кости в верхней трети и разрывом межберцового синдесмоза (перелом Мезоннева).

-

Переломы задней и передней части дистального эпифиза большеберцовой кости.

-

Сочетание переломов наружной и внутренней лодыжек с задним краем суставной поверхности дистального эпифиза большеберцовой кости.

Повреждения стопы

Эти повреждения также в основном отдаленные. Наиболее часто встречаются:

-

переломы таранной кости - шейки (при чрезмерном разгибании стопы); перелом заднего отростка (при чрезмерном сгибании стопы);

-

переломы ладьевидной кости - компрессионные; отрывной перелом в месте прикрепления сухожилия задней большеберцовой мышцы;

-

переломы кубовидной кости (при резком наружном отклонении кости передней части кости): изолированный, в сочетании с вывихом стопы в суставе Лисфранка (предплюсне-плюсневой сустав);

-

вывихи в предплюсне-плюсневых суставах (в суставе Лисфранка) и в поперечном суставе предплюсны. Возникают при чрезмерном резком смещении в тыльную, подошвенную, латеральную и медиальную стороны.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ Повреждения тела

В I фазе на одежде и теле возникают различные повреждения и следы. К специфическим следам и повреждениям относятся:

-

след от края или части бампера (молдинга) в виде одного или двух параллельных горизонтальных отпечатков на одежде и кровоподтеков (ссадин), расположенных на расстоянии, соответствующем высоте бампера;

-

след в виде отпечатка или кольцевидного кровоподтека (ссадины) от отверстия передней средней части бампера для заводной ручки Ф-, О-образной или ромбовидной формы;

-

след в виде отпечатка или кровоподтека (ссадины) от ободка фары округлой, полукруглой или дугообразной формы;

-

следы от молдингов, планок радиатора и его облицовки в виде отпечатков или кровоподтеков (ссадин), отображающих форму, размеры, рисунок и другие общегрупповые и индивидуальные признаки этих деталей кузова АТС.

Характерные повреждения, встречающиеся значительно чаще специфических, можно разделить на пять групп:

Повреждения одежды

Специфические. Это следы пыли, грязи, краски, вдавления одежды, отображающие форму, размеры и рисунок травмирующей части АТС.

Характерные:

Для определения направления скольжения необходимо использовать следующие признаки (Шалаев Н.Г., 1961):

-

стертые частицы материала подошвы свободно располагаются ближе к окончанию следа скольжения, а следообразующие частицы дорожного полотна - в конце следа;

-

следы скольжения, расположенные одним своим краем на срезе подошвы или каблука, указывают на начало;

-

загрязнения в местах углублений на подошвах выражены в большей степени на стороне окончания следа;

-

свободные концы надорванных частиц материала подошвы в следе направлены в сторону, противоположную движению конечности;

-

головка обуви с рантом смещается относительно подошвы в сторону движения ног, т.е. в сторону удара;

-

следы скольжения более выражены на той ноге, которая выполняла опорную функцию.

ТРАВМА ОТ ПЕРЕЕЗДА ТЕЛА КОЛЕСОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Самостоятельный вид АТ наблюдается только в случаях, когда пострадавший перед происшествием находится в горизонтальном положении на дороге. Значительно чаще переезд наблюдается при комбинированных видах АТ. Повреждения от переезда колесами АТС в большинстве случаев сочетанные, множественные. Их преимущественное расположение - грудная клетка, таз, живот, голова.

Переезд может быть:

Наблюдаются следующие варианты полного переезда через тело колесом(-ами) АТС:

Механизм переезда подробно изучен Кассей (1943). Он установил, что если высота предмета, измеренная от земли, достигает величины радиуса колеса, то вероятность переезда становится равной нулю. К факторам, определяющим вероятность переезда, относятся: свойства почвы и предмета, их способность к сжатию, масса переезжаемого тела, направление оси тела по отношению к колесу и др. Вероятность переезда тем выше, чем больше масса переезжаемого тела и коэффициент трения. Переезд возможен при положении тела на спине или животе и невозможен при положении его на боку (в этом случае переезду будет предшествовать волочение и поворот тела).

Экспериментальные переезды колесами грузового автомобиля через манекен в области грудной клетки показали, что при скорости 10-15 км/ч колесо равномерно сдавливает сторону грудной клетки, на которую оно наезжает, а потом и сторону, с которой оно скатывается. При скорости свыше 20 км/ч колесо ударяет тело или протаскивает его по поверхности почвы, а затем колесо въезжает на грудную клетку и, не перекатываясь через противоположную сторону, перескакивает через нее. Длина соскока колеса от края манекена достигает: при скорости 25км/ч - 40 см, при скорости 30-40 км/ч - до 70 см. Этим и объясняется отсутствие в некоторых случаях переезда двусторонних переломов ребер.

Наиболее типичные повреждения от переезда возникают в результате трения и сдавления колесом. У большинства (80%) погибших наблюдаются повреждения мягких тканей от удара, трения, растяжения и сдавления колесом, а также трения о грунт.

При переезде тела колесом АТС могут иметь место пять фаз:

В I фазе повреждения образуются от:

Во II фазе - от трения тела о поверхность дороги.

В III и IV фазах:

В V фазе - от трения о поверхность дороги и части АТС.

В момент переезда тело по отношению к направлению движения колеса располагается поперечно, продольно, под углом (диагонально). Во всех фазах возникают только локальные повреждения тела. Площадь травмирования тела колесом зависит от:

Считается, что при переезде грудной клетки в поперечном направлении колесом АТС, движущегося со скоростью 10-15 км/ч, колесо равномерно сдавливает сторону грудной клетки, на которую оно наезжает, и сторону, с которой скатывается. При скорости свыше 20 км/ч колесо ударяет тело или протаскивает его по поверхности полотна, а затем въезжает на грудную клетку, не перекатывается через противоположную сторону грудной клетки, а перескакивает через нее. Так объясняют отсутствие двусторонних переломов ребер при полном переезде грудной клетки колесом АТС в поперечном направлении. Чем больше скорость АТС и меньше его масса, тем длиннее соскок. Когда грудную клетку переезжает колесо грузового АТС большой массы (более 4 т), феномен соскока не наблюдается. Колесо равномерно сдавливает обе стороны грудной клетки.

Повреждения тела

В I фазе на стороне тела, соприкасающейся с колесом, от удара и трения возникают следующие специфические повреждения:

-

широкие полосовидные ссадины, расположенные поперечно или под острым углом к оси тела, по ширине своей несколько превышающие ширину колеса;

-

отслоение эпидермиса и смещение свободных его частиц в направлении вращения колеса;

-

многочисленные зигзагообразные разрывы эпидермиса с неровными краями (Гофман Э., 1933; Станиславский Л.В., 1958);

-

лоскутные рваные скальпированные раны дугообразной или треугольной формы, вершиной обращенные в сторону движения колеса;

-

отслоение кожи от подкожной жировой клетчатки с образованием полостей, заполненных кровью;

-

продольно или косо расположенные надрывы и разрывы кожи спереди или сзади ушной раковины, иногда с ее отрывом;

-

обширные рваные раны нижних и верхних конечностей от растяжения, расположенные продольно или косо на стороне конечности, противоположной месту ее соприкосновения с колесом;

-

отпечатки ткани и частей одежды в виде своеобразных белых пятен на фоне трупных изменений кожных покровов;

-

отрывные переломы остистых отростков трех-четырех смежных позвонков;

-

кольцевидные отслоения кожи от подкожной жировой клетчатки и мышц в области нижних конечностей с образованием массивных полостей, заполненных кровью.

Эти отслоения возникают от переворачивания конечности и перекручивания кожи.

Характерными повреждениями во II фазе переезда являются:

-

обширные полосчатые загрязнения на одежде, расположенные на стороне, обращенной к дороге, перпендикулярно к направлению движения колеса;

-

обширные полосчатые ссадины кожи на поверхности тела, обращенной к дороге, расположенные в направлении движения колеса;

-

скелетирование областей нижних конечностей при трении о грунт;

В III и IV фазах в результате сдавления тела между колесом АТС и дорожным полотном возникают как специфические, так и характерные повреждения. К первым относятся отпечатки рисунка протектора на одежде, а также ссадины и кровоподтеки, отображающие форму протектора. Отпечатки протектора могут быть:

Их размеры соответствуют величине элементов рисунка протектора. Кроме того, на одежде и коже могут остаться следы наслоения, ссадины и кровоподтеки, отображающие форму и размеры надписей (цифр и букв) с боковой поверхности протектора, а также форму отдельных частей и деталей дна АТС.

Следует учесть, что протектор колеса на теле пешехода формирует контактные повреждения, не в полной мере отражающие его рисунок, особенно такое повреждение выражено при переезде груди и живота. Это связано с тем, что при переезде колесом прочностные свойства тканей человека неодинаковы. Как следствие, на теле выявляются отличные по степени выраженности и морфологии повреждения с нестабильным геометрическим рисунком. Определенную сложность в морфологию наружных повреждений привносит вероятный переезд как передними, так и задними колесами (которые могут быть спаренными) автомобиля.

Необходимо знать, что если переезд тела осуществляется как передними, так и задними колесами двигающегося по дуге АТС, задние колеса перемещаются по более уплощенной дуге (рис. 7.3).

Характерными повреждениями в III и IV фазах переезда являются:

-

мелкоточечные кровоизлияния в кожу, отображающие рисунок ткани одежды и отдельных ее деталей и предметов, находящихся в карманах (портсигар, расческа, ложка и др.);

-

множественные разрывы и надрывы кожи над костными выступами в паховых, эпигастральной и в надключичных областях, расположенные параллельно друг другу, возникающие от перерастяжения кожи над костными выступами соответственно боковым поверхностям колеса;

-

изменения конфигурации отдельных областей тела - деформация головы, грудной клетки и таза;

Буллезная эмфизема легких является отдаленным повреждением, возникающим вне пределов сдавления легкого.

Для V фазы характерны множественные полосчатые ссадины, беспорядочно расположенные на значительной площади тела; участки стертости и спиливания мягких тканей, а иногда и костей; кроме того, загрязнение одежды и кожных покровов горюче-смазочными веществами.

Повреждения головы

Специфичным признаком при переезде является деформация головы вследствие обширных оскольчато-фрагментарных переломов костей лицевого и мозгового скелета. Конфигурация головы изменяется в зависимости от направления действующей силы: динамическое сдавление в боковом направлении приводит к удлинению и сужению лица и головы; при сдавлении спереди назад лицо и голова уплощаются. С обеих сторон возникают оскольчато-фрагментарные переломы, состоящие из пересекающихся радиальных и дуговидных (экваториальных) линий и формирующие осколки секториальной и трапециевидной формы. Площадь перелома со стороны колеса обычно больше, чем со стороны полотна. При сдавлении в направлении спереди назад трещины и переломы располагаются преимущественно продольно, а при сдавлении в боковом направлении - поперечно.

Острые края переломов вызывают разрывы кожных покровов, оболочек и вещества головного мозга «режущего» характера. Вследствие давления колеса на голову в III и IV фазах наступает эвакуация размозженного и фрагментированного вещества головного мозга наружу через линии переломов и разрывы твердой мозговой оболочки и повреждения кожных покровов, а также выдавливание его в носовые ходы, носоглотку, полость рта, пищевод, желудок и дыхательные пути.

Повреждения позвоночника возникают в момент непосредственного переезда колесом через туловище: чаще образуются переломы грудных и поясничных позвонков, реже - шейных. Для переезда колесом специфичным признаком являются отрывные переломы остистых отростков нескольких смежных грудных и поясничных позвонков, возникающие от одностороннего давления на них со стороны движущегося колеса при положении тела спиной вверх. Отделенные дистальные части отростков направлены в сторону движения колеса. Характер этих переломов дает основание установить вид АТ, положение тела в момент переезда и его направление. Реже возникают оскольчатые переломы дужек и тел позвонков в сочетании с разрывами межпозвонковых дисков и повреждениями оболочек и вещества спинного мозга, вплоть до полного анатомического его разрыва.

Повреждения груди

Морфология повреждений грудной клетки зависит от массы и скорости АТС, направления переезда, соотношения высоты грудной клетки и диаметра колеса, твердости дорожного покрытия.

При переезде грудной клетки, как правило, появляются малозаметные повреждения кожных покровов и обширные множественные повреждения костей и внутренних органов. Часто встречаются переломы ребер. Динамическое сдавление грудной клетки при любых вариантах переезда в подавляющем большинстве случаев происходит в сагиттальной плоскости. При значительном превышении диаметра колеса высоты груди, небольшой скорости переезда и при положении пострадавшего на спине вначале возникают сгибательные переломы ребер по подмышечным линиям, а затем разгибательные переломы передних полудуг ребер по среднеключичной и, возможно, по лопаточной или задней подмышечной линии, со стороны накатывающего колеса. Далее происходит формирование сгибательных конструкционных переломов противоположной половины грудной клетки по средней подмышечной линии. Формирование разгибательных переломов передних полудуг ребер противоположной половины грудной клетки зависит от скорости движения АТС. Если она значительна, то в результате соскакивания колеса такие переломы не формируются. Если же скорость небольшая, то такие переломы возникают. Таким образом, при небольшой скорости АТС и твердом дорожном полотне возможно формирование переломов по шести анатомическим линиям.

Следовательно, наиболее типичными признаками переезда являются:

-

закрытый характер переломов по нескольким анатомическим линиям одной или обеих половин грудной клетки;

-

наличие разгибательных переломов по нескольким и сгибательных по одной подмышечной линии со стороны въезда колеса;

-

такой же характер переломов противоположной стороны грудной клетки при небольшой скорости АТС; отсутствие или наличие только сгибательных переломов на противоположной стороне при значительной скорости АТС.

Область, подвергающаяся сдавлению, либо соответствует ширине колеса (при перпендикулярном переезде к оси тела), либо больше ее (при переезде под углом к оси тела).

Переломы ключиц, лопаток, грудины почти всегда закрытые, поперечно-косые или оскольчатые, со значительными кровоизлияниями в окружающие ткани. Переломы лопаток возникают при переезде верхнего отдела грудной клетки при положении тела спиной вверх. Переломы линейные или оскольчатые (фрагментарные) расположены в подостной области, вне зон утолщений кости. У 2/3 погибших наблюдаются переломы одной лопатки. Повреждения обеих лопаток характерны для травмы от переезда и почти не встречаются при других видах автомобильной травмы. Повреждения грудины, как правило спиралевидные или Z-образные, возникают при переезде тела, лежащего на спине. Одновременно повреждаются реберные хрящи и ребра по окологрудинной линии.

Морфология и механизм повреждений внутренних органов

При переезде грудной клетки и живота возникают тяжелые закрытые и множественные повреждения паренхиматозных и полых органов; они резко не соответствуют наружным повреждениям.

Чаще других повреждаются легкие, сердце, аорта, печень, селезенка, реже - полые органы.

Диафрагма. Часты разрывы диафрагмы с одной или двух сторон с перемещением в плевральные полости органов брюшной полости, разрывы паховых колец, промежности с выдавливанием кишечника под кожу или наружу. Направление разрывов диафрагмы указывает на направление переезда.

Печень. Деформация (уплощение) органа между колесом, ребрами и позвоночником: множественные разрывы по диафрагмальной поверхности; разделение печени в сагиттальном направлении по ходу серповидной связки. Смещение (сдвиг) печени в противоположных направлениях: центральный разрыв в глубине органа. Смещение и перерастяжение печени с придавливанием ее колесом к позвоночнику и ребрам: множественные параллельные разрывы капсулы и паренхимы, выпуклостью обращенные в направлении перекатывания колеса; сагиттальные разрывы по ходу серповидной связки; разрывы связок с частичным или полным отрывом печени от связок со смещением в грудную полость через разрыв диафрагмы.

Селезенка. Сдавление ткани между колесом, позвоночником и ребрами в переднезаднем направлении: подкапсульные кровоизлияния; разрывы капсулы и паренхимы; фрагментация и размозжение. Смещение (выскальзывание) селезенки из-под непосредственного сдавления, сопровождающееся натяжением связок: разрыв сосудистой ножки; кровоизлияние в связки; разрыв желудочно-селезеночной связки; разрыв капсулы в месте прикрепления связок; размозжение переднего конца селезенки.

Почки. Сдавление почек между колесом автомобиля, позвоночником и ребрами, смещение почек в направлении переезда: очаговые подкапсульные кровоизлияния на фоне выраженного кровоизлияния в околопочечную клетчатку; множественные разрывы под капсулой и в глубине паренхимы; веерообразные разрывы в области ворот; кровоизлияния в слизистую лоханок; поперечные разрывы на всю толщу в области ворот с множественными подкапсульными разрывами; полный поперечный разрыв.

Повреждения таза

Переезд таза может произойти при положении тела на животе или на спине. Переезд при положении тела на боку исключается.

Переезд таза может быть в продольном, поперечном или в косом направлении. При переезде через таз могут возникать:

-

изолированные переломы отдельных костей без нарушения непрерывности тазового кольца;

-

множественные переломы с нарушением его непрерывности. Изолированные переломы возникают редко и преимущественно при переезде тела на мягком грунте, при наличии на теле плотной одежды, при небольшой массе АТС, при переезде тела в продольном направлении.

Для переезда колесом более характерны множественные двусторонние переломы, расположенные в переднем и заднем отделах, с нарушением непрерывности тазового кольца во многих местах и его деформацией.

Для переезда таза в поперечном направлении (при положении тела на спине) наиболее характерны:

При переезде через крестцовую область при положении тела на спине обычно возникают:

При переезде таза в косом или продольном направлении переломы его костей могут располагаться с одной или одновременно с обеих сторон, в переднем, заднем и одновременно в переднем и заднем отделах. Одностороннее расположение переломов наблюдается при относительно небольшой ширине колеса и небольшой массе АТС. Когда же колесо широкое и масса АТС значительная, образуются двусторонние переломы в переднем и заднем отделах тазового кольца. Разрушения тазового кольца при положении тела на животе менее значительны, чем при положении тела на спине.

Переломы костей таза всегда сопровождаются массивными кровоизлияниями в мягкие ткани, клетчатку тазовой области, отслоением кожи, повреждениями кожных покровов.

Повреждения нижних конечностей

Повреждения нижних конечностей встречаются при переезде тела колесом значительно реже, чем при травме от столкновения АТС с пешеходом. Мягкие ткани повреждаются почти в каждом случае переезда через конечность. Особенности этих повреждений имеют большое диагностическое значение. Следует учитывать некрозы кожи, возникающие через некоторое время после травмы в результате отслоения, размозжения и обескровливания тканей. Переезд конечности не всегда сопровождается переломами кости; если таковые есть, то преобладают переломы бедра. Большинство переломов костей нижних конечностей закрытые, оскольчатые, редко одиночные, чаще двойные, располагаются преимущественно в средней и нижней трети бедра или голени. При двойных переломах образующийся между ними фрагмент, как правило, представляет собой массу мелких осколков, нередко внедрившихся в окружающие мышцы.

Повреждения верхних конечностей

Повреждения верхних конечностей встречаются сравнительно редко, всегда в сочетании с повреждениями грудной клетки и живота. Дифференциальная диагностика травмы от переезда должна проводиться для отграничения от неавтомобильных и от других автомобильных повреждений.

Установление на теле комплекса специфических и характерных повреждений от трения и сдавления вращающимся колесом дает основание для вывода об имевшем место переезде тела. Обнаружение иного механизма повреждений может свидетельствовать о том, что переезду предшествовал другой вид автомобильной травмы.

Повреждения одежды

-

-

разрывы одежды (чаще швов) от перерастяжения в направлении, перпендикулярном направлению двжения колеса;

-

участки истирания, гофрирования, разряжения волокон с расширением просвета между нитями с их изгибом в сторону, противоположную направлению движения колеса, от движения тела по дорожному полотну;

-

отпечаток рисунка ткани носка на стельке или внутренней поверхности союзки при сдавлении стопы в вертикальной плоскости;

-

деформация обуви, отрыв подошвы по линии ее прикрепления, уплощение мыска и задника.

-

ТРАВМА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Морфология повреждений, возникающих при этом виде травмы, зависит от:

При выпадении из салона ЛА имеет место один вариант, а при выпадении из кузова грузового АТС - три варианта:

Повреждения, возникающие в I и II фазах, обусловлены непосредственным и опосредованным действием удара.

Повреждения, возникающие в III фазе, обусловлены непосредственным трением тела о дорожное полотно.

Повреждения, возникающие в I и II фазах, являются локальными, а во II фазе - одновременно локальными и отдаленными.

Фазы травмирования при 1-м варианте:

При падении с приземлением на голову характерно возникновение локальных повреждений мягких тканей головы, костей черепа, головного мозга и отдаленных повреждений костей основания черепа, шейного отдела позвоночника, грудной клетки, плечевого пояса, верхних конечностей и внутренних органов от общего сотрясения тела. В месте удара наряду с повреждениями мягких тканей образуются переломы костей черепа, чаще одновременно свода и основания черепа. Большинство из них закрытые оскольчатые и вдавленные, одиночные. В момент удара головой о грунт от сгибания или разгибания шеи нередко возникают конструкционные повреждения шейного отдела позвоночника: разрывы связок, уплощение и разрывы межпозвонковых дисков, компрессионные переломы тел V, VI, VII шейных позвонков с повреждением оболочек и ткани спинного мозга.

Повреждения грудной клетки при падении на голову могут возникать от вторичного удара туловищем о грунт. Повреждения внутренних органов при падении на голову чаще возникают от общего сотрясения тела. Выраженность морфологических изменений зависит от степени сотрясения. К характерным повреждениям относятся кровоизлияния в области связочного и подвешивающего аппарата органов, возникающие в результате разрывов сосудов в связках при их перерастяжении; надрывы и разрывы связок органов, разрывы, реже - частичные отрывы органов в месте прикрепления связок вследствие менее прочного по сравнению со связками строения их паренхимы. Чаще других наблюдаются повреждения легких, печени и селезенки. В некоторых случаях падения на голову встречаются повреждения верхних конечностей вследствие приземления на вытянутые руки. Характерно образование закрытых косых или оскольчатых, реже - вколоченных переломов хирургической шейки плечевой кости, костей предплечья в средней или нижней трети, вывихов головки плеча, локтевого и лучезапястного суставов.

При падении с приземлением на ноги возникают локальные (коленных суставов и стоп) и отдаленные повреждения.

Характерно образование локальных повреждений в области стоп или коленных суставов и отдаленных повреждений костей голени, бедер, таза, поясничного, реже - нижнего грудного отдела позвоночника, костей основания черепа и внутренних органов в результате общего сотрясения тела. Переломы костей тазового кольца встречаются относительно редко и возникают от непрямого воздействия на таз бедренных костей. Образующиеся переломы закрытые, линейные и оскольчатые, располагаются симметрично в области вертлужной впадины и переднего полукольца таза, реже - в области крестцово-подвздошных сочленений. При падении на ноги нередко образуются кольцевидные или овальной формы переломы костей основания черепа в задней и средней черепных ямках.

При падении на ягодичную область наряду с отдаленными повреждениями поясничного отдела позвоночника, внутренних органов от сотрясения и кольцевидными переломами костей основания черепа возникают локальные повреждения мягких тканей и костей тазового кольца в виде ссадин, кровоподтеков, массивных глубоких внутримышечных кровоизлияний. Образуются также закрытые двусторонние оскольчатые переломы костей переднего полукольца таза в области тела и ветвей седалищных костей, поперечные переломы крестца, иногда разрывы крестцово-подвздошных сочленений.

При падении на боковую поверхность тела от удара спиной, боковой, передней поверхностью тела часто возникают переломы ребер, ключиц. Наряду с повреждениями костей наблюдаются сочетанные повреждения внутренних органов, обусловленные прямым ударом тела о грунт и сотрясением тела, в виде разрывов, неполных отрывов и кровоизлияний, переломы костей таза в зависимости от того, по какой поверхности таза пришелся удар. При ударе туловищем о грунт иногда возникают повреждения черепа и головного мозга от вторичного удара головой о грунт. Дифференциальная диагностика травмы от выпадения из автомобиля не представляет особых трудностей и основывается на правильной оценке характера и расположения обнаруженных повреждений.

ТРАВМА ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА, ПОЛУЧЕННАЯ ВНУТРИ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Повреждения пассажиров и водителя внутри АТС возникают при:

Фазами травмирования водителя и пассажира в салоне АТС являются:

Повреждения, возникающие в обе фазы травмирования, обусловлены непосредственным или опосредованным действием удара или сдавления.

Локальные повреждения у водителя и пассажира переднего сиденья возникают в области:

Отдаленные повреждения у водителя и пассажира переднего сиденья возникают в области:

В I фазе травмы у водителя возникают следующие специфические локальные повреждения одежды и тела, позволяющие установить лицо, управлявшее АТС:

-

повреждения кожных покровов на наружной поверхности левого бедра, отображающие форму, иногда размеры отдельных частей дверцы кабины (ручка подъемника стекла, подлокотник, ручка дверцы), и полученные от удара о них;

-

повреждения кожных покровов на наружной поверхности правого бедра от удара о рукоятку переключателя скоростей, повторяющие его форму и размеры, иногда с локальным переломом правой бедренной кости в средней трети;

-

обширные кровоизлияния на ладонной поверхности кистей в области возвышения I и V пальца от удара о рулевое колесо;

-

обширные кровоизлияния на подошвенной и боковой поверхности правой стопы от удара о педаль;

-

кровоподтеки, ссадины на передней поверхности груди, живота, плеч дугообразной или полукруглой формы от удара о рулевое колесо;

-

повреждения кожных покровов на передней поверхности груди, живота, плеч дугообразной или полукруглой формы от удара о рулевое колесо, отображающие его форму и размеры;

-

повреждения кожных покровов, отображающие форму и рельеф отдельных частей кабины при ударе о них (край зеркала, солнцезащитный щиток и болты его крепления, растяжка лобового стекла и др.);

-

закрытые локальные переломы костей правой стопы от удара о педаль;

-

ушибленные раны и переломы костей левого локтевого сустава от окантовки окна передней двери;

-

повреждения коленных суставов (кожных покровов и надколенников) в сочетании с повреждениями кожных покровов внутренней поверхности бедер в средней и нижней трети и соответствующими им диафизарными, с признаками повторной травматизации, переломами бедренных костей (Ардашкин А.П., Юрасов Г.И., 1983).

Механизм образования этих повреждений следующий. В I фазе, при ударе о доску приборов, возникают повреждения коленных суставов и происходит изгиб костей, выпуклостью обращенных кверху. Вследствие концентрации сжимающих напряжений на задней, а растягивающих - на передней поверхности тела кости образуется первичный оскольчатый перелом, основание которого расположено на задней поверхности кости. Во II фазе, при смещении туловища водителя кпереди, в результате удара о рулевое колесо и рулевую колонку возникают повреждения кожных покровов на внутренних и передних поверхностях бедер, а также формируются признаки повторной травматизации на передней поверхности тела кости, на краях первичной линии перелома.

В I фазе у пассажира переднего сиденья возникают следующие специфические повреждения одежды и тела, позволяющие установить его место в салоне АТС:

-

раны и ссадины в основании ладони и в нижней части предплечья правой руки. Локальным повреждениям у водителя и пассажира переднего сиденья, возникающим в I фазе, могут соответствовать отдаленные повреждения. Среди них:

-

хлыстообразные повреждения шейного отдела позвоночника с разрывов оболочек и вещества спинного мозга;

-

переломы мыщелков бедренной кости, оскольчатые переломы диафиза бедренной кости в средней трети, линейные переломы вертлужной впадины;

-

рваные раны задней поверхности локтевого сустава с разрывом суставной капсулы и задним вывихом костей предплечья.

Повреждения головы. Переломы костей черепа у водителей и пассажиров наблюдаются довольно часто. Место удара, как правило, лобная или лобно-височная область. Переломы чаще закрытые линейные или вдавленные, они располагаются одновременно в области свода и основания черепа. Иногда вдавленные переломы отображают форму и размеры детали АТС. Нередки переломы костей лицевого скелета, зубов, открытые переломы нижней челюсти. Повреждаются оболочки и вещество головного мозга, их сосуды. Морфологические особенности этих повреждений такие же, как и при ударе головой в результате выпадения из АТС.

Повреждения позвоночника представлены хлыстообразными повреждениями шейного отдела с разрывами связочного аппарата и межпозвонковых дисков.

Повреждения туловища у водителей и пассажиров возникают от удара передней, боковой, реже - задней поверхностью туловища о части и детали кабины и кузова. Наибольшее значение имеют переломы ребер и грудины. Переломы ребер у водителей встречаются реже, чем у пассажиров. Они преимущественно закрытые, располагаются по окологрудинной, среднеключичной и передней подмышечной линиям с одной или обеих сторон и возникают по типу прямых переломов. Преобладают повреждения I-VIII ребер. В момент удара грудью возникает прямой поперечный перелом грудины на границе тела и рукоятки или в области тела. Он сочетается с повреждениями хрящей II-IV ребер, ключиц и грудино-ключичных сочленений. Механизм и особенности повреждений внутренних органов у водителей и пассажиров во многом сходны.

Повреждения внутренних органов происходят от удара и сдавления грудной клетки и живота.

Переломы костей таза, закрытые, чаще односторонние, линейные или оскольчатые, возникают при ударе нижним отделом живота, реже - при сдавлении этой области между рулевым колесом и спинкой сиденья и крайне редко - от удара боковой поверхностью таза о дверцу или от удара крестцовой областью о спинку сиденья. Наиболее характерные повреждения - оскольчатые переломы стенок и дна вертлужной впадины, вывихи головки бедра. Они возникают при ударе согнутыми коленными суставами или голенью о щиток управления. Нередко бывают поперечные переломы надколенника, отрывные линейные или компрессионные переломы мыщелков большеберцовой и бедренной костей, поперечно-косые, спиралевидные или вколоченные переломы в средней трети бедра.

Локализация первичных повреждений (право- или левосторонняя) у водителя и пассажира переднего сиденья зависит от типа столкновения. Только при боковом столкновении АТС и у водителя, и у пассажира переднего сиденья наблюдается одинаковая односторонняя локализация первичных повреждений. Однако это утверждение справедливо для случаев, когда оба они не принимали защитную позу. При резком повороте руля их первичные локальные повреждения будут расположены на стороне, противоположной направлению поворота. При ударе по боковой поверхности кузова АТС другим АТС произойдет смещение их тел во встречном направлении и удар о боковую поверхность кузова, подвергшуюся удару снаружи. В обоих случаях размеры повреждений будут преобладать у лица, находившегося на стороне первичного удара. Например, при резком повороте руля влево и последующем первичном ударе правой боковой поверхностью кузова локальные первичные повреждения у водителя и пассажира будут расположены на правой переднебоковой или правой боковой поверхности их тел, но у пассажира переднего сиденья они будут преобладающими.

У водителей и пассажиров почти одинаково часто наблюдаются повреждения мягких тканей передних поверхностей коленных суставов или верхней трети голени от удара о щиток приборов управления; они имеют вид поперечно расположенных линейных ссадин, иногда с кровоподтеком вокруг, реже - ушибленных ран, разной формы и величины кровоизлияний в подкожную жировую клетчатку и мышцы, иногда с переломами надколенника, мыщелков большой берцовой кости.

ТРАВМА ОТ СДАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА МЕЖДУ ЧАСТЯМИ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Этот вид травмы встречается при автомобильных авариях, перевертывании и опрокидывании АТС. Тело сдавливается между частями АТС и грунтом, неподвижными предметами (стена, ворота, столб), между двумя движущимися АТС и другим транспортным средством.

Фазы травмирования:

Повреждения, возникающие в I фазе, являются локальными и отдаленными, а повреждения, возникающие во II фазе, локальными. Повреждения, возникающие в I фазе, обусловлены:

Чем больше поверхность АТС, сдавливающая тело, и чем оно тяжелее, тем обширнее зона поражения тела и значительнее повреждения. В большинстве случаев тело в горизонтальном положении сдавливается между кузовом АТС и грунтом, а при вертикальном положении тела - между частями АТС и другим транспортным средством или неподвижной преградой.

Возникающие при этом повреждения многообразны. Их количество и выраженность зависят от степени, быстроты и длительности сдавления: при значительном и резком сдавлении повреждения более обширны, чем при слабом и медленном.

К этому виду травмы следует относить случаи сдавления тела человека между днищем АТС и дорожным покрытием или грунтом. Такой частный вид травмы наблюдается в случаях, когда АТС забуксовало и несколько человек пытаются вытолкнуть его на более твердое покрытие. При этом осуществляются многократные последовательные движения АТС в направлении назад-вперед, при которых толкающий человек может оказаться под его днищем. В этом случае фаза «удар частью автомобиля» не реализуется. Специфический признак данного вида травмы - факт наличия многократно повторяющихся контактных повреждений от узлов и деталей днища АТС, ожоговые раны (или повреждения), соответствующие размерам и форме глушителя, резонатора, картера и иных узлов АТС, имеющих высокую температуру (рис. 7.4, см. цветную вклейку).

Возникающие повреждения многообразны. Их количество и выраженность зависят от степени, быстроты и длительности сдавления: при значительном и резком сдавливании повреждения более обширны, чем при слабом и медленном.

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ

-

Изучение материалов дела (постановления о назначении экспертизы, протокола осмотра места происшествия, трупа, АТС, медицинских документов и др.).

-

Выявление и описание следов и повреждений на теле и одежде, описание их морфологии, локализации, взаимного расположения, уровня от подошвенной поверхности стоп. Установление механизма образования следов и повреждений. Составление схем повреждений и их фотографирование по правилам масштабной фотосъемки. Изъятие специфических и характерных повреждений для медико-криминалистического исследования.

-