Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7 |

Аннотация

Национальное руководство по судебной медицине содержит современную информацию, основанную на последних публикациях и результатах диссертационных исследований. В руководстве отражены особенности проведения экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство.

Материал изложен с учетом практической деятельности судебно-медицинского эксперта: представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм,приведены вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта.

Детальный анализ результатов судебно-медицинского исследования трупа и данных лабораторных исследований при различных причинах смерти сочетается с решением конкретных ситуационных задач, в которых отражены принципы построения судебно-медицинского диагноза и выводов эксперта. Подробно описана судеб-но-медицинская экспертиза вещественных доказательств.

Издание предназначено для врачей судебно-медицинских экспертов, врачей-интернов и клинических ординаторов, обучающихся по специальности "Судебная медицина", студентов медицинских и юридических вузов, а также будет полезно юристам.

Глава 14. Травма острыми предметами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

К острым относят орудия и предметы, которые имеют острые края (лезвия) и/или острые концы (острия) с радиусом кривизны лезвия или острия менее 55-60 мкм.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Предметы, имеющие только острый конец, называют колющими, только острый край - режущими, острый конец и один или два острых края - колюще-режущими. Особо выделяют рубящие предметы, имеющие острый край, один или два острых конца и большую массу. В механизме их действия сочетаются свойства острого (режущая кромка лезвия) и тупого (клин топора) предмета. К острым предметам относят также пилы, зубцы которых имеют два коротких острых края и острие.

Классификация по МКБ-10

Кодирование множественных состояний. В тех случаях,когда множественные состояния записаны в соответствии с рубрикой под заголовком «Множественные … » и ни одно из этих состояний не обозначено как преимущественное, код под заголовком «Множественные» должен быть использован в качестве предпочтительного кода, и коды для перечисленных конкретных состояний могут быть добавлены в качестве факультативных кодов. Такое кодирование применяется главным образом к состояниям, связанным с …травмами…

Кодирование внешних причин заболеваемости. Рекомендуется для травм и других состояний, вызванных внешними причинами, кодировать как характер состояния, так и обстоятельства, связанные с внешними причинами. Предпочтительный код «основного состояния» должен быть тот, который отражает характер состояния. Он будет обычно, но не всегда, определяться рубрикой класса ХГХ. Код класса XX, указывающий на внешнюю причину, должен использоваться в качестве необязательного добавочного кода.

Кодирование последствий травм

ВОПРОСЫ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Повреждения острыми орудиями занимают четвертое место среди механических травм после транспортной травмы, повреждений тупыми предметами и падений. Их доля составляет 13,5%.

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЮЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ И ОРУДИЯМИ

Колющие предметы и орудия имеют острый конец (острие), образованный сужением стержня (клинка). К колющим относят бытовые предметы (гвозди, иглы, шило и др.) и холодное оружие (некоторые виды штыков, стилеты и др).

Механизм образования повреждения

В основе формирования колотого ранения лежит деформация растяжения и сдвига. Сначала в точке вкола формируется воронкообразное углубление, и острый конец разъединяет ткани. Затем погружающийся в тело стержень колющего орудия разрывает ткани боковыми стенками. Трение боковых стенок погружающегося стержня о края раны может вызвать их осаднение.

Общая морфология повреждений колющими предметами и орудиями

Колотое повреждение имеет:

Входные раны обычно имеют щелевидную форму. Края ран неровные, мелкозубчатые или мелкофестончатые, с надрывами и поверхностным обтиранием, концы - острые или М-образные. Целость волос в краях колотых ран сохранена.

Глубина раневого канала (h) преобладает над длиной (1) и шириной (d) кожной раны (1 <h >d). Стенки раны относительно гладкие, без тканевых перемычек, волосяные фолликулы не повреждаются, они чаще всего отжимаются боковыми стенками стержня колющего предмета.

Выходная колотая рана характеризуется отсутствием осаднения краев.

Судебно-медицинская экспертиза колотых ранений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАНЕНИЯ

Для колотых повреждений характерно наличие небольшой раны щелевидной формы без дефекта ткани, глубокого раневого канала, превалирование внутреннего кровотечения над наружным, особенно при повреждении крупных кровеносных сосудов или паренхиматозных органов.

Колющим предметом могут быть причинены дырчатые переломы плоских костей. От дырчатого дефекта часто отходят трещины, сформированные деформацией распора. Со стороны наружной компактной пластинки по краям дефекта отмечается смятие компактного вещества, со стороны внутренней пластинки - сколы. В отличие от огнестрельных дефектов полного циркулярного скола внутренней компактной пластинки не наблюдается. На участках смятия могут отображаться выступающие неровности стержня, пригодные для идентификации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ УДАРА

Вопрос решается по месту локализации входной раны и по направлению раневого канала. При погружении и извлечении колющего орудия под углом увеличивается давление на одну из сторон кожной раны и, как следствие, удлинение одного (при давлении на ребро) или двух лучей (при давлении на грань). При нанесении повреждений под острым углом к повреждаемому участку кожи возможно образование протяженных ссадин или царапин (в зависимости от остроты колющего предмета), которые переходят в поверхностные надрезы, а затем неглубокие раны с раневыми каналами, расположенными под углом к поверхности тела. При полном погружении стержня колющего предмета или орудия в результате действия рукоятки на коже формируется контактное осаднение или кровоподтек.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

При слепых ранениях число травмирующих воздействий определяется числом колотых ран. При сквозных ранениях вопрос решается после внутреннего исследования трупа с установлением числа ран, соединенных общим раневым каналом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАНЕСЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Последовательность нанесения повреждений решается по особенностям смещения органов, степени и обширности кровоизлияний, направлению потеков крови, признакам повторной травматизации на костях, степени загрязнения краев, наложениям крови и волокон глубоких слоев одежды.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОСТИ И ДАВНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прижизненность и давность образования повреждения определяются судебногистологическими методами исследования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИЧИНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Показатель способа причинения повреждения - множественные проникающие и поверхностные раны, характерные для самоубийства, доступные для причинения собственной рукой; колотые раны на спине - для убийства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ОРУДИЯ ТРАВМЫ

Определение формы и размеров поперечного сечения стержня колющего орудия

Форма и размеры колотых ран зависят от формы и размеров поперечного сечения стержня колющего предмета или орудия, а также от угла «встречи». При вколах под прямым углом к поверхности тела размеры осаднения сопоставимы с размерами поперечного сечения стержня колющего предмета, а форма осаднения обычно отображает его. При значительной податливости мягких тканей в области повреждения, при медленном погружении колющего предмета, при вколах через слои плотной одежды, вколах под острым углом размер осаднения может превышать, порой значительно, размеры поперечного сечения колющего предмета.

Если колющий предмет загрязнен, в зоне осаднения выявляется поясок обтирания, форма и размеры которого соответствуют форме и размерам поперечного сечения стержня колющего орудия.

Если сечение стержня имеет круглую форму, его расщепляющее действие проявляется в разрывах, идущих по ходу эластических волокон кожи. Образующаяся рана будет иметь овальную или щелевидную форму с острыми концами, а при сведении краев она приобретает линейный вид без дефекта ткани. При вколах колющего предмета толщиной более 10 мм возможно образование краевых разрывов и обнаружение соединительнотканных перемычек. Размеры ран обычно меньше, чем поперечное сечение стержня колющего предмета. Если боковые стенки колющего предмета имеют ребра, то они разрывают ткани независимо от хода эластических волокон и рана приобретает характерную форму с лучами соответственно каждому ребру клинка. Колющий предмет треугольной формы образует рану трехлучевой формы, при этом геометрического соответствия лучей форме поперечного сечения колющего предмета не наблюдается. Если колющий предмет на поперечном сечении прямоугольной уплощенной формы (например, плоская отвертка), концы ран приобретают М-образную форму.

В раневом канале могут отобразиться лишь некоторые групповые признаки стержня колющего орудия или предмета и частично рукоятки. Дырчатые переломы плоских костей иногда отображают форму и размеры поперечного сечения стержня колющего предмета.

Определение длины погруженной части стержня колющего орудия

Длина раневого канала не всегда соответствует длине стержня колющего орудия. При полном погружении происходит продавливание тканей, а раневые каналы могут превышать длину стержня: при ударе в живот - на 5-8 см, в грудь - 2-3 см, в бедро - 2-4 см, в ягодицу - на 4-6 см.

Определение формы концевой части стержня колющего орудия

Если раневой канал слепо заканчивается в плотном паренхиматозном органе (печень, почка, селезенка), появляется возможность составить объективное представление о форме концевой части колющего предмета. Для этого раневой канал заливают контрастным веществом и подвергают рентгенографии в боковой проекции по отношению к длиннику повреждения.

Остроту колющего предмета можно определить по форме концевой части раневого канала (особенно в хрящах), по выраженности и размерам поверхностного микродефекта в точке вкола.

Определение материала стержня колющего орудия

Состав материала клинка колющего орудия устанавливают при обнаружении химических элементов в краях раны, на поверхности дефекта в костях. Таким же образом определяют наличие и характер загрязнений. Наиболее перспективный метод - рентгенофлюоресцентный анализ.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНКРЕТНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ ОСТРОГО ОРУДИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА

Определение конкретного экземпляра колющего орудия проводится при выявлении тканевых частиц потерпевшего на орудии.

ПОВРЕЖДЕНИЯ РЕЖУЩИМИ ОРУДИЯМИ

Режущие орудия имеют острый край (лезвие). Режущим действием обладают бритвы, столовые ножи, осколки стекла и другие предметы с острым краем.

Механизм образования резаной раны

Процесс формирования резаной раны происходит в несколько этапов:

-

1-й этап - контакт острого края с кожей, происходит формирование желобовидного углубления в коже под давлением лезвия;

-

2-й этап - поступательное движение лезвия по повреждаемой поверхности приводит к смещению кожи в области контакта в направлении движения;

-

3-й этап - начало и развитие процесса резания, происходит разъединение кожи и мягких тканей лезвием.

Общая морфология резаной раны

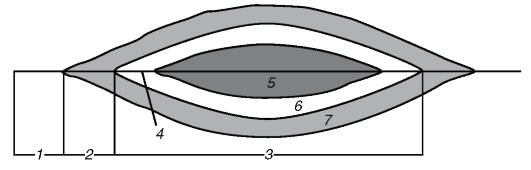

Резаная рана, как правило, зияет, имеет веретенообразную форму, постепенное увеличение глубины к середине, ровные неосадненные края, острые концы, продолжающиеся насечками и царапинами, гладкие ровные стенки (рис. 14.1). При сопоставлении краев рана приобретает линейную или дугообразную форму. Дно раны при профильном исследовании имеет форму дуги. Длина (l) раны обычно превышает ее ширину^) и глубину (h) - d <l >h.

Рис. 14.1. Резаная рана: 1 - царапина; 2 - насечка (надрез); 3 - собственно рана; 4 - острое ребро дна раны; 5 - мышца; 6 - подкожная жировая клетчатка; 7 - кожа Судебно-медицинская экспертиза резаных ран

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАНЕНИЯ

Резаные раны зияют и обильно кровоточат, имеют веретенообразную форму, большую длину, превышающую ее ширину и глубину. Стенки резаной раны гладкие. Дно неодинаковой глубины, наиболее углублено в середине раны или у ее входного конца. Если дном раны является хрящ или кость, на их поверхности можно увидеть надрезы и насечки. Волосы вдоль краев резаной раны поперечно или косопоперечно срезаны, плоскость отделения их ровная, расположена не по краю повреждения, что особенно хорошо заметно под малым увеличением биологического микроскопа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Место приложения силы определяют по локализации раны.

При перпендикулярном погружении лезвия образуется зияющая рана веретенообразной формы. Если лезвие рассекает кожу в области естественных складок или кожа легко смещается (например, кожа шеи) либо рана сформирована в результате неоднократных движений лезвия, то рана имеет форму ломаной линии. При погружении лезвия под острым углом к повреждаемой поверхности, при изменении положения плоскости лезвия в процессе резания, при прохождении выступающих участков тела рана приобретает дугообразную или волнистую форму. Если лезвие действует на кожу под острым углом и повреждаемая часть тела значительно меньше длины режущей кромки травмирующего предмета, то рана может быть лоскутной формы.

Направление воздействия определяется по большей глубине в начальной части повреждения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Число травмирующих воздействий определяется по количеству разрезов.

Надрезы и насечки на поверхности кожи у концов раны указывают на число движений режущего орудия.

Если рассекается значительный объем мягких тканей однократным движением лезвия, то стенки раны ровные. Если рассечение тканей произошло в результате нескольких движений, то стенки раны ступенчатые, а рана имеет зубчатую форму. При этом вершине углообразной выемки края раны соответствует кожная складка или морщина, а краевые выемки, переходящие в поверхностные надрезы (именуемые «усами») и выходящие за края повреждения, могут свидетельствовать о кратности травматических воздействий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАНЕСЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Последовательность нанесения повреждений устанавливается по направлению потеков крови, смещению краев двух пересекающихся ран.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОСТИ И ДАВНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прижизненность и давность образования повреждения определяются судебно-гистологическими методами исследования

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИЧИНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Обстоятельства происшествия и мотивы его совершения определяют локализацию резаных ран.

При убийствах наносятся 1-2 раны, локализующиеся на шее, нередко на лице (отсечены кончик носа или ушные раковины). Раны шеи характеризуются значительной глубиной, часто достигают позвоночника и имеют горизонтальное положение. Начало и конец раны имеют одинаковую глубину. Следы примерочных разрезов в виде поверхностных ран и надрезов кожи отсутствуют. Потеки крови обычно расположены поперек шеи.

При самоубийстве имеются множественные параллельные поперечные резаные раны в локтевых сгибах и на передних поверхностях нижней трети предплечий, косопоперечные на переднебоковой поверхности шеи (слева у правшей и справа у левшей). Резаные раны, нанесенные собственной рукой в начальном отделе, глубже, чем в конце, где наблюдаются поверхностные надрезы. Наряду с глубоким разрезом, иногда достигающим позвоночника, имеются мелкие поверхностные раны и надрезы кожи, расположенные параллельно краям основного повреждения. Собственной рукой резаные раны шеи наносятся чаще при вертикальном положении тела, поэтому потеки крови из раны на одежде, теле и на близко расположенных предметах расположены вертикально.

При обороне у потерпевшего обнаруживаются глубокие, беспорядочно расположенные разрезы на тыльной поверхности предплечий и кистей, ладонях.

Для симуляции самообороны характерны поверхностные раны и надрезы, параллельные друг другу и расположенные в одном месте.

При преступлениях на сексуальной почве наблюдаются повреждения молочных желез, отсечение и рассечение наружных половых органов, резаные раны в области глаз, щек, губ.

При криминальном расчленении трупа повреждения наносятся в области крупных суставов. В целях препятствия процессу опознания трупа уничтожается папиллярный узор на кистях рук путем срезания мягких тканей, отсечения кистей, головы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ОРУДИЯ ТРАВМЫ

Остроту режущего орудия определяют по состоянию краев раны и повреждения кости и хряща, характеру пересечения волос и волокон одежды.

Тупое лезвие с дефектами дает осаднение и неровности краев раны, что делает ее похожей на рану, причиненную ударом ребра тупого предмета. Отличительными признаками служат отсутствие перемычек между стенками раны и надрезы на фасциях, хрящах, костях от лезвия, а также особенности повреждения волос.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНКРЕТНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ ОСТРОГО ОРУДИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА

Определение конкретного экземпляра режущего орудия проводится при выявлении тканевых частиц потерпевшего на орудии.

Нанося глубокие раны, режущее орудие способно рассечь хрящевую ткань, надкостницу и губчатое вещество кости. Неровности и зазубрины лезвия оставляют на рассеченной поверхности множественные поверхностные, параллельные друг другу валики и бороздки. Соотношение их высоты и взаимное расположение представляют собой индивидуально неповторимую совокупность, позволяющую отождествить конкретный повреждающий предмет.

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИМИ ОРУДИЯМИ

Клинок колюще-режущего орудия имеет острый конец - острие, один или два острых края - лезвия. У клинка с одним лезвием другой (затупленный) край называют обухом. К обоюдоострым орудиям относятся кинжалы и кортики, к односторонне острым - ножи. Острый конец образован либо двусторонним сужением клинка, либо односторонним скосом со стороны обуха или лезвия. Скошенная часть обуха или лезвия имеет дугообразную либо прямолинейную форму и разную протяженность. Острие и лезвие могут иметь разную степень заточки. Ширина клинка обычно равна 1-2 см. Толщина клинка варьирует от 0,5 до нескольких миллиметров. Грани клинка, образующие обух, могут быть острыми или закругленными. Подавляющее число колюще-режущих орудий имеет рукоятку, иногда с поперечно расположенным ограничителем у клинкового конца. У рукояточного конца клинка часто имеется пятка, образованная переходом лезвия в незаточенный участок, либо небольшой углообразный выступ - бородка.

Механизм образования повреждения

Механизм образования повреждения - последовательное разъединение тканей сначала острым концом клинка, а затем острым краем при его погружении в тело. Если колюще-режущий предмет имеет одно лезвие и обух, то после повреждения кожи острым концом при последующем погружении в тело он будет рассекать ткани своим режущим краем и разрывать обухом. Повреждающее действие обуха будет наибольшим при нажиме на обух и наименьшим - при нажиме на лезвие. Дополнительное разрывающее действие оказывает пятка клинка, а ушибающее - клиновидный конец рукоятки и ограничитель.

Общая морфология повреждений колюще-режущими орудиями

Колото-резаные повреждения могут быть слепыми и сквозными. В слепом колото-резаном ранении различают входную рану и раневой канал.

Входные раны обычно зияют, имеют веретенообразную или полулунную форму, при сведении краев - линейную форму, без дефекта ткани, либо форму тупого угла при ранении обоюдоострым клинком. Лезвийный конец раны острый, обушковый - овальный, П-образный, М-образный. От лезвийного конца раны может отходить дополнительный разрез, заканчивающийся острым концом. Края раны ровные, чаще не осаднены. Нависание мысика эпидермиса в просвет раны по одному краю и скошенность противоположного края образуются в результате вкола острия клинка.

Глубина раневого канала (h) преобладает над длиной (1) и шириной (d) кожной раны (1 <h >d). Стенки раны гладкие. Повреждения костей могут быть в виде сквозных отверстий, насечек или надрезов.

Сквозной раневой канал заканчивается выходной колото-резаной раной, которая во многом сходна с входной, может отличаться меньшей длиной, меньшей шириной обушкового конца, отсутствием побочных повреждений от пятки, бородки и рукоятки, меньшей выраженностью или отсутствием дополнительного разреза.

Судебно-медицинская экспертиза колотых ранений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАНЕНИЯ

Признаками колото-резаного ранения являются веретенообразная форма и ровные края раны, небольшие размеры и отсутствие дефекта ткани, наличие глубокого раневого канала, значительное наружное и внутреннее кровотечение. Волосы по краям колото-резаной раны поперечно или косо срезаны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ УДАРА

Наиболее частая локализация колото-резаных ран - туловище, реже - шея, голова и конечности.

Место приложения силы и направление удара определяются по месту локализации входной раны и направлению раневого канала. При погружении и извлечении колющего орудия под углом увеличивается давление на одну из сторон кожной раны и, как следствие, удлинение одного (при давлении на ребро) или двух лучей (при давлении на грань). При нанесении повреждений под острым углом к повреждаемому участку кожи возможно образование протяженных ссадин или царапин (в зависимости от остроты колющего предмета), которые переходят в поверхностные надрезы, а затем неглубокие раны с раневыми каналами, расположенными под углом к поверхности тела. При полном погружении стержня колющего предмета или орудия в результате действия рукоятки на коже формируется контактное осаднение или кровоподтек.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

При слепых ранениях число травмирующих воздействий определяется числом колотых ран. При сквозных ранениях вопрос решается после внутреннего исследования трупа с установлением числа ран, соединенных общим раневым каналом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАНЕСЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Последовательность нанесения повреждений выясняется по особенностям повреждений смещаемых внутренних органов и костей (лопатка), степени и обширности кровоизлияний, направлению потеков крови, признакам повторной травматизации на костях, степени загрязнения краев, наложениям крови и волокон глубоких слоев одежды, побочным разрезам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОСТИ И ДАВНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прижизненность и давность образования повреждения определяются судебногистологическими методами исследования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИЧИНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

При убийстве раны располагаются на разных поверхностях тела, носят проникающий характер, на теле имеются другие повреждения, свидетельствующие о борьбе.

Доступные для причинения собственной рукой множественные проникающие и поверхностные раны характерны для самоубийств.

Если в процессе нанесения нескольких колото-резаных ран положение нападающего и его жертвы не менялось либо повреждения наносились самим пострадавшим, раны располагаются односторонне на ограниченном участке одной или двух смежных частей тела, а направления их раневых каналов, положение острого (действие лезвия) и М-образного (действие обушка) концов, ориентация длинников кожных ран и плоскостей раневых каналов совпадают.

Если же положение нападающего и жертвы при нанесении колото-резаных ран менялось, то повреждения находятся на различных, в том числе и взаимно противоположных, поверхностях тела, раневые каналы имеют взаимно пересекающиеся или расходящиеся направления, положение острых концов совпадает с положением М-образных, длинники ран и плоскости раневых каналов по отношению друг к другу расположены под различными углами.

Если при извлечении из тела плоскость клинка колюще-режущего предмета поворачивается или не полностью извлеченный клинок погружается повторно, образуется дополнительный разрез, отходящий от края раны, обычно вблизи ее острого конца. В отличие от основного разреза, в образовании которого задействованы все детали клинка [острие, лезвие, обух и его ребра, скос обуха, основание клинка (пятка, бородка)], дополнительный разрез образуется лезвием. Дополнительный разрез заканчивается острым концом, не имеет отложения металла и осаднения по краям, повреждения от бородки и рукоятки.

Если при погружении клинка рядом с местом вкола имеется выступающая часть тела, лезвие ножа на ней может сформировать побочный разрез. Побочные повреждения могут оставить бородка, передняя поверхность рукоятки, пила обуха.

При падении на нефиксированный клинок колюще-режущего орудия ранение наносится в две фазы - сначала наблюдается колюще-режущее воздействие клинка в результате его погружения, а затем режущее воздействие вследствие вращения клинка в ране.

При падении тела на клинок, фиксированный на плоскости, раневой канал располагается под прямым углом к поверхности тела, длина раневого канала превышает длину погруженной части клинка и возможны сквозные ранения, образуются повреждения от ограничителя рукоятки.

Позу потерпевшего в момент причинения повреждения можно установить по прерванным раневым каналам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ОРУДИЯ ТРАВМЫ

Определение типа заточки клинка колюще-режущего орудия

При нанесении повреждения обоюдоострым клинком оба конца раны будут острыми. Если же рана наносится односторонне острым клинком, то от действия лезвия образуется острый конец, а от действия обуха - тупой, обычно П- или Мобразный. В ряде случаев вокруг этого конца раны заметно узкое полулунное или П-образное осаднение.

Определение толщины обуха колюще-режущего орудия

В ранах толщину обуха определяют путем измерения ширины ее П-образного конца. При толщине обуха менее 2 мм обуховый конец раны выглядит как острый, его неровности будут заметны только под увеличением. Более толстые обухи или обух с острыми ребрами всегда образуют разрывы, придающие тупому концу раны Т-, У- или М-образную форму. Расстояние между концами надрывов всегда несколько меньше действительной ширины обуха.

Наиболее точно толщина обуха отображается в костях и хрящах. Если от конца щелевидного дефекта, образованного обухом клинка, отходит трещина, то ширина повреждения будет несколько меньше толщины обуха, так как при погружении края возникающей трещины расходятся, а после извлечении клинка сходятся.

Определение ширины клинка колюще-режущего орудия

Ширину клинка отображает длина раны при сведенных краях. Наибольшее соответствие наблюдается при наличии острого лезвия и перпендикулярном погружении клинка.

Определение формы ограничителя (торцевой части рукоятки) при полном погружении клинка

Форма ограничителя (торцевой части рукоятки) при полном погружении клинка отображается в форме кровоподтека или ссадины, окружающей рану.

При полном погружении клинка в тело могут возникнуть повреждения от воздействия пятки клинка и ограничителя рукоятки колюще-режущего предмета. Пяткой клинка могут быть причинены небольшие по размерам кровоизлияния, осаднения или разрывы поверхностных слоев кожи в непосредственной близости от острого конца раны. Иногда они могут существенно видоизменить этот конец раны, тогда режущее действие лезвия проявится лишь в глубине раневого канала. Ограничитель рукоятки приводит к образованию овального или круглого кровоподтека вокруг раны. В таких случаях возникают ссадины, повторяющие форму и размеры ограничителя.

Определение длины погруженной части клинка колюще-режущего орудия

Длина погруженной части клинка обычно соответствует длине раневого канала. Более точную длину клинка можно установить в случаях, когда раневой канал начинается и заканчивается на малоподвижных костных образованиях.

Определение формы концевой части стержня колющего орудия

Если раневой канал слепо заканчивается в плотном паренхиматозном органе, то для определения формы концевой части колюще-режущего предмета прибегают (так же как и при аналогичных колотых повреждениях) к рентгеноконтрастному исследованию либо получают слепок концевой части канала.

Определение материала стержня колющего орудия

Состав материала клинка колющего орудия устанавливают при обнаружении химических элементов в краях раны, на поверхности дефекта в костях. Таким же образом определяют наличие и характер загрязнений. Наиболее перспективный метод - рентгенофлюоресцентный анализ.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНКРЕТНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ ОСТРОГО ОРУДИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА

Определение конкретного экземпляра колющего орудия проводится при выявлении тканевых частиц потерпевшего на орудии либо совпадении рельефа поверхности разреза кости или хряща и экспериментального повреждения следовоспринимающего материала представленным на исследование колюще-режущим орудием.

ПОВРЕЖДЕНИЯ РУБЯЩИМИ ОРУДИЯМИ

Рубленые повреждения могут нанести топоры, лопаты, тяпки, кетмени, мечи, палаши. У топора различают грани (щеки), лезвие, полосу заточки, носок и пятку у переднего и заднего концов лезвия соответственно, обух и проушину, в которую вставлено деревянное (реже из другого материала) топорище. У остроконечной лопаты выделяют лезвие лотка, его боковые края и края угла наступа.

Механизм образования повреждения

Механизм образования повреждения - разъединение тканей острым краем при погружении лезвия рубящего орудия в тело под прямым углом (или близком к нему) к его поверхности. Дополнительное повреждающее действие связано с особенностями конструкции рубящего предмета. В частности, пятка или носок топора разрывает кожу.

Общая морфология повреждений рубящими орудиями

Форма рубленых ран при зиянии веретенообразная или полулунная, при сведении краев - прямолинейная или дугообразная. Характер краев зависит от степени остроты лезвия топора: при действии острого лезвия края ровные, при действии тупого - неровные, осадненные. Если рубленая рана образовалась только от действия лезвия, оба ее конца будут острыми. Если в образовании раны участвовали пятка или носок клина топора, то один из концов раны будет П- или М-образной формы. Края раны у этого конца нередко осаднены. По краям раны могут образоваться кайма (полоска) обтирания, загрязнения (привнесение в повреждение микрочастиц с лезвия топора). Осаднение кожи и полоска обтирания более выражены со стороны наклона рубящего предмета. Выраженность осаднения и обтирания зависит от рабочего угла лезвия топора.

Стенки рубленой раны гладкие, края разрубов мышц под микроскопом имеют мелкую неровность, особенно у конца раны, где действовал носок или пятка. Длина (1) и глубина (h) раны преобладают над ее шириной (d) - 1 >d <h. При ударе под прямым углом к поверхности тела стенки раны отвесные, при ударе под острым углом - одна скошена, противоположная подрыта. Волосы пересекаются ровно. Варианты повреждения плоских костей включают надрубы, продольно-дырчатые, клиновидно-дырчатые, лоскутные и оскольчатые переломы. В начале разруба на кости имеются трасы. При отрубах со стороны, противоположной действию лезвия, образуется костный выступ - шип.

Частная морфология рубленых ран

Соответственно рубленым ранам на костях свода черепа всегда имеются насечки или разрубы с ровными краями и мелкими участками скола компакты. Переломы костей имеют щелевидную форму. При воздействии носка или пятки топора один из концов остроугольный, с полого скошенным ребром. Противоположный конец П-образный, стенка его отвесная. Вдоль одной из стенок разруба могут быть обнаружены трассы - динамические следы скольжения от неровностей и зазубрин лезвия. При малой величине угла наклона клина топора соответственно одному из краев дефекта возникает многооскольчатый перелом. Противоположный край в этом случае всегда ровный, четкий.

При погружении лезвия образуется повреждение твердой мозговой оболочки щелевидной формы с двумя острыми концами, повреждение головного мозга с острыми концами и пологим дном. При погружении лезвия с пяткой и носком концы повреждения твердой мозговой оболочки с дополнительными разрывами, ткань головного мозга в концах размозжена, дно в области концов отвесно, в глубине располагаются костные отломки.

Повреждения трубчатых костей рубящими предметами имеют характер надрубов, разрубов и отрубов. Надрубы и разрубы клиновидной формы, один их конец острый, другой либо острый, либо П-образный. Стенки плоские или с множественными поверхностными и параллельными следами от неровностей и зазубрин лезвия. Отрубы - это полное разделение кости рубящим предметом. Поверхность отруба в начале движения лезвия похожа на поверхность разруба или надруба, в конце движения кость чаще всего отламывается, что приводит к образованию небольших костных выступов.

При разрубе диафиза трубчатой кости одновременно протекают два процесса: резание и излом кости. Лезвие топора оказывает режущее воздействие на материал кости. Вслед за лезвием в материал погружаются поля заточки топора, которые при большом угле заточки (45° и более) действуют подобно клину. Это приводит к расхождению полей разруба, достаточному для формирования опережающей трещины, и к формированию длинных трещин распора, завершающих разрушение кости. Отмечаются также значительная глубина разруба и отсутствие либо малая протяженность встречных трещин.

Если угол заточки невелик (20° и менее), клиновидное действие недостаточно для разрушения кости. В этом случае формируется деформация изгиба с зоной сжатия на стороне разруба, образуются зона разрыва, встречная трещина и долом. Для действия такого топора типичны малая глубина разруба и слабая выраженность или отсутствие опережающих трещин и трещин распора.

При штыковых ударах лезвием лопаты раны могут иметь закругленные концы. В области концов довольно часто возникают дополнительные разрывы. На своде черепа образуются прямолинейные насечки с ровными краями, с наличием скола компакты по одному из них, с клиновидно скошенными стенками. Вдоль одной из стенок выявляются динамические следы скольжения. На рентгенограммах черепа - повреждения прямолинейной формы с ровными краями и остроугольными концами без дополнительных трещин и отломков. Чаще всего вследствие поверхностного расположения их удается обнаружить лишь на касательных снимках в виде щелевидных дефектов с отвесными стенками, остроугольным либо закругленным концом.

От воздействия бокового края лотка лопаты образуются раны с осадненными краями. Один из концов остроугольный, противоположный - закругленный или П-образный, часто с тканевыми перемычками. Вдоль стенок встречаются вывернутые луковицы, концы пересеченных волос неровные, деформированные. Повреждения костной ткани имеют вид вдавленных или дырчатых щелевидных переломов с ровными краями, с участками скола компакты, с отвесными стенками. Ребро остроугольного конца дуговидно скошено и плавно переходит в пологую грань П-образного конца, ширина которого соответствует толщине лотка (около 1 мм). От концов могут отходить дополнительные трещины. Трассы отсутствуют. В глубине повреждения вблизи П-образного конца встречаются вдавленные полосовидные фрагменты наружной костной пластинки, соразмерные толщине бокового края лотка. На краниограммах - повреждения прямолинейной формы с ровными краями, остроугольным и П-образным концами. В просвете их могут быть видны отломки полосовидной или неопределенной формы. Редко бывают сквозными. На рентгенограммах в касательной проекции имеют щелевидную форму, отвесные стенки и закругленный конец.

Удары краем угла наступа лопаты приводят к образованию дугообразных ран с неровными осадненными краями и закругленными или П-образными концами с тканевыми перемычками в глубине. Повреждения костной ткани имеют вид вдавленных или дырчатых щелевидных переломов дуговидной формы, равномерной ширины, с ровными краями, незначительным сколом компакты вдоль них и П-образными концами. Часто от краев или от концов повреждений отходят дополнительные трещины. На рентгенограмме черепа выявляется наличие вдоль одного из краев отломка овальной формы, погруженного свободным краем в полость черепа либо приподнятого относительно наружной поверхности свода.

Судебно-медицинская экспертиза рубленых ран

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАНЕНИЯ

Рубленые раны похожи на резаные, но отличаются наличием повреждений костей, отрубанием некрупных частей тела. От ушибленных ран отличаются отсутствием соединительнотканных перемычек.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ УДАРА

Место приложения силы и направление удара определяются по месту локализации рубленой раны и по направлению разруба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Число травмирующих воздействий соответствует числу повреждений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАНЕСЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Последовательность нанесения повреждений определяется по обширности кровоизлияний, направлению потеков крови, по смещению краев двух пересекающихся ран и разрубов, признакам повторной травматизации на костях, степени загрязнения краев, наложениям крови и волокон глубоких слоев одежды; рельеф поверхности последнего разруба кости совпадает с рельефом экспериментального разруба следовоспринимающего материала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОСТИ И ДАВНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прижизненность и давность образования повреждения определяются судебногистологическими методами исследования

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИЧИНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

При убийстве наиболее часто раны располагаются на голове.

Типичная локализация ран при самообороне - ладонная поверхность кистей, локтевая поверхность предплечий. Отбивание от ударов нападающего ногами приводит к повреждениям, локализующимся на подошвенной поверхности стоп и передней поверхности голеней.

При самоповреждениях с целью членовредительства, а также при несчастных случаях чаще травмируются пальцы конечностей.

С целью самоубийства рубленые раны наносятся редко. Типичная локализация повреждений - голова. Раны множественные, поверхностные, одинаково ориентированные.

При криминальном расчленении трупа раны могут располагаться в любых частях тела, но преимущественно их находят в поясничном отделе позвоночника и в проекции крупных суставов конечностей или в середине трубчатых костей.

Сила, с которой наносится рубленая рана, определяется по объему повреждения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ОРУДИЯ ТРАВМЫ

Определение длины действовавшей части рубящего орудия

Если рана образовалась только от действия лезвия, оба конца ее будут острыми, а длина раны - меньше длины лезвия. За пределами острых концов раны может располагаться след-вдавление в виде поверхностной раны или линейной ссадины. Суммарная длина этих повреждений может быть равна длине действовавшей части рубящего орудия.

Рубленая рана с двумя остроугольными концами может образоваться и при воздействии лезвия лопаты, что приводит к необходимости дифференциальной диагностики.

Определение формы и ширины поперечного сечения рубящего орудия

При полном погружении клина топора оба конца раны будут М-образной формы. Линии, соединяющие концы М-образных разрывов, а также форма щелевидного дефекта в плоских костях дают представление о форме и ширине поперечного сечения рубящего орудия.

Определение остроты рубящего орудия

При погружении лезвия определить остроту рубящего орудия можно по картине повреждения кожи и кости. Установить степень остроты травмирующего предмета позволяет и гистологическое исследование краев раны, выявляющее микроскопические осаднения, кровоподтеки и области размозжения.

Определение эксплуатационных и технологических дефектов рубящей кромки

Для недоточенного участка лезвия П-образного сечения специфическим признаком является ступенчатый изгиб оси повреждения, выявляемый в местах начала либо окончания данного дефекта.

Для дефекта кромки лезвия специфическим является наличие прямоугольной краевой выемки, механизм образования которой объясняется воздействием ребер дефекта.

Для односторонней забоины специфичным является образование полукруглой краевой выемки, что обусловлено наличием одностороннего полукруглого выступа, выходящего за плоскость клина рубящего орудия.

Для воздействия двусторонней забоины специфичным является наличие округлого дефекта ткани, образование которого обусловлено наличием двух выраженных полукруглых ребер, выступающих за плоскость клина рубящего орудия.

Определение материала рубящего орудия

Состав материала клинка колющего орудия устанавливают при обнаружении химических элементов в краях раны, на поверхности дефекта в костях. Таким же образом определяют наличие и характер загрязнений.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНКРЕТНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ РУБЯЩЕГО ОРУДИЯ

Определение конкретного экземпляра рубящего орудия проводится при выявлении тканевых частиц потерпевшего на орудии либо совпадении рельефа поверхности разруба кости или хряща и экспериментального повреждения следовоспринимающего материала представленным на исследование рубящим орудием.

ПОВРЕЖДЕНИЯ НОЖНИЦАМИ

Ножницы состоят из двух половинок, именуемых браншами, соединенных осевым винтом и вращающихся в противоположных направлениях вокруг него. Режущая часть бранши имеет одностороннюю заточку и называется резцом (лезвием), противоположный ее край - полозком или обухом.

Механизм образования повреждения

Ножницы представляют собой многорезцовый инструмент, поэтому возможно несколько вариантов формирования повреждений.

Резано-стриженые повреждения и разрезы браншами ножниц возникают, когда в момент разреза кожа, оказавшаяся между лезвиями сближающихся бранш, сначала собирается в складку, а затем разрезается.

Отдельная бранша, частично разошедшиеся или зашедшие друг за друга бранши действуют как колюще-режущий предмет с одним лезвием, обухом и заостренным или закругленным концом.

При нанесении повреждений сложенными ножницами действуют их конец и боковые грани, оказывая фактически колющее воздействие.

Общая морфология повреждений ножницами

Морфология повреждений зависит от механизма их образования.

РЕЗАНО-СТРИЖЕНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ БРАНШАМИ НОЖНИЦ

Резано-стриженые повреждения и разрезы браншами ножниц имеют вид ран углообразной формы с остроугольными концами, ровными осадненными краями. Раны не проникают глубже подкожной клетчатки. От тупых ножниц возникают повреждения с ровными или ступенчатыми краями. При неоднократном действии ножниц по протяжению повреждения могут быть перемычки со следами сжатия от бранш.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ БРАНШЕЙ НОЖНИЦ

При перпендикулярном или близком к нему ударе бранша причиняет колоторезаную рану, длина которой соответствует максимальной ширине погрузившейся бранши или немного меньше ее (до 1 мм). Края ран ровные и гладкие. Конец ран, образованный лезвием бранши, всегда остроугольный. Форма второго конца бывает различной в зависимости от формы обуха бранши. Обух бранши может быть по форме П-образным или закругленным.

Повреждения на костях черепа выглядят как треугольные повреждения, форма которых отражает поперечное сечение бранши, а длина - максимальную ширину ее погрузившейся части. При перпендикулярном введении бранши края повреждений на наружной костной пластинке макроскопически представляются ровными, под стереомикроскопом - мелкозазубренными. При использовании массивных толстых бранш портняжных ножниц отмечается краевое скалывание костного вещества.

ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛОЖЕННЫМИ НОЖНИЦАМИ

Поперечное сечение сложенных ножниц сходно с параллелограммом, четыре грани которого образованы двумя обухами и двумя боковыми поверхностями бранш, заканчивающихся лезвиями. Особенность данных повреждений определяется следообразующими свойствами сложенных бранш: края ран всегда ровные и гладкие, форма концов ран зависит от формы обуха и чаще тупая, два противоположных угла тупых концов, соответствующих лезвиям, - острые.

Важным диагностическим признаком кожных ран, причиненных сложенными ножницами, являются небольшие насечки по краям, возникновение которых связано с режущим действием лезвий бранш в момент введения ножниц. В ранах, нанесенных ножницами с разными по ширине браншами (например, портняжные или хозяйственные), насечки располагаются асимметрично, т.е. на разном расстоянии от противоположных концов раны.

ПОВРЕЖДЕНИЯ НОЖНИЦАМИ С РАЗВЕДЕННЫМИ КОНЦАМИ

От ножниц с острыми лезвиями образуются колото-резаные раны, длина которых соответствует максимальной ширине погрузившейся части бранши или меньше ее на 1-2 мм. Раны располагаются не на одной линии, так как одна всегда смещена на 1-2 мм. Острые концы парных повреждений направлены друг к другу, концы от обуха - в противоположные стороны, т.е. кнаружи, а сами раны разделяются кожным мостиком, ширина которого зависит от степени развода бранш во время их вкола: с увеличением расстояния между браншами увеличивается и расстояние между повреждениями. С увеличением глубины погружения ножниц режущее действие сближающихся лезвий бранш уменьшает величину кожного мостика между парными ранами, а при определенной глубине погружения, когда свободного пространства между лезвиями бранш не остается, мостик исчезает совсем. В этом случае образуется одно прямолинейное повреждение, концы которого соответствуют форме обухов бранш.

ПОВРЕЖДЕНИЯ НОЖНИЦАМИ С ЗАХОЖДЕНИЕМ ОДНОЙ БРАНШИ ЗА ДРУГУЮ

При незначительном захождении бранш (на 3-4 мм) лезвия выходят за наружные края ножниц только у самого конца инструмента. В зависимости от конструктивных особенностей ножниц и глубины погружения возникают колотые или колото-резаные повреждения.

Если глубина погружения ножниц значительна, возникают колотые повреждения с концами, отображающими свойства обуха бранш.

Если ножницы имеют бранши одинаковой ширины и погружаются на незначительную глубину, до тех пор, пока выражено режущее действие лезвий, образуются линейные колото-резаные раны с острыми концами.

При неодинаковом выхождении лезвий за наружные края бранш (одно из них выстоит больше, другое - меньше) образуется рана линейной фирмы с П-образным и раздвоенным концами. П-образный конец образован действием обуха соседней бранши. Насечка в другом конце (след режущего действия лезвия одной из бранш) формирует выступ и его раздвоенную форму.

При захождении бранш на расстояние от 9 до 15 мм (концы их отдалены один от другого на 9-15 мм) на коже формируются парные колото-резаные повреждения прямолинейной формы с остроугольными концами, направленными кнаружи и П-образно скошенными (соответственно форме обуха) - обращенными друг к другу. Повреждения разделяются тканевым мостиком, края их ровные, концы от обуха на коже осадненные.

Судебно-медицинская экспертиза повреждений ножницами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАНЕНИЯ

Нанесение повреждений ножницами устанавливают по наличию сдвоенных колотых или колото-резаных ран либо по углообразной форме ран при режущестригущем действии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СИЛЫ

Место приложения и направление силы определяются по локализации ран и направлению плоскости повреждений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Число травмирующих воздействий устанавливается по количеству ран, с учетом возможного нанесения парных ран.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАНЕСЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Последовательность нанесения повреждений определяется по степени и обширности кровоизлияний, направлению потеков крови, наложениям крови и волокон глубоких слоев одежды.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОСТИ И ДАВНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прижизненность и давность образования повреждения определяются судебно-гистологическими методами исследования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИЧИНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

При нападении раны локализуются на голове или туловище. При обороне повреждаются руки и ноги. Случайные повреждения чаще образуются на руках.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ОРУДИЯ ТРАВМЫ

Определение толщины обуха бранши

Толщину обуха определяют путем измерения ширины П-образного конца раны.

Определение ширины бранши

Длина раны при сведенных краях соответствует ширине погруженной части бранши.

Определение длины погруженной части бранши

Длина погруженной части бранши определяется по длине раневого канала. Наибольшее соответствие наблюдается, если раневой канал начинается и заканчивается на малоподвижных костных образованиях.

Определение формы концевой части бранши

Форма концевой части бранши может быть определена по слепку концевой части раневого канала в плотном паренхиматозном органе.

Определение материала стержня колющего орудия

Состав материала бранш ножниц устанавливают при обнаружении химических элементов в краях раны, на поверхности дефекта в костях.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНКРЕТНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРОМ НОЖНИЦ

Конкретный экземпляр ножниц определяется при выявлении тканевых частиц потерпевшего на орудии травмы.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЛАМИ

Пила имеет полотно, на краю которого располагаются острые зубцы высотой от 0,5-1,0 мм до 1 см и более. Расстояние между зубцами называется шагом пилы. Различают пилы с волнистым и простым разводами. У последних смежные зубцы отклонены в противоположные стороны. Концы отклоненных в одну сторону зубцов располагаются на одной прямой линии. Расстояние между концами отклоненных в разные стороны зубцов называется разводом пилы.

Механизм образования повреждения

Пилы относятся к многорезцовым инструментам, и повреждения могут быть причинены от удара зубцами пилы либо от пилящего действия при возвратно-поступательном движении пилы.

Общая морфология повреждений пилами

Характер повреждений зависит от механизма их образования.

От удара зубцами пилы возникают мелкие колотые или колото-резаные раны (при остро заточенных зубцах, обладающих режущим действием), количество которых обусловлено числом действовавших зубцов. При сильном ударе зубцы погружаются на полную их высоту, образуя рану линейной формы. Повреждения костной ткани сходны с рублеными или колото-резаными повреждениями и расположены группами на одной или двух параллельных линиях.

От пилящего действия пилы раны имеют различный вид в зависимости от направления возвратно-поступательных движений и глубины погружения инструмента. Если сила направлена вдоль продольной оси инструмента, независимо от свойств зубцов образуется длинная прямолинейная рана. Края таких ран неровные, осадненные, с зазубринами, иногда различимыми только под микроскопом. При разведении краев возникают тканевые перемычки, так как зубцы пилы не полностью рассекают ткани. Ржавчина с поверхности пил в кожных ранах откладывается таким образом, что максимальное ее количество наблюдается в области концов ран.

Судебно-медицинская экспертиза повреждений пилами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАНЕНИЯ

Множественные колотые или колото-резаные раны, расположенные рядами, характерны для ударов зубцами пилы. Протяженные глубокие линейные раны типичны для пилящего действия пилы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СИЛЫ

Место приложения и направление силы определяются по месту локализации ран и по направлению плоскости повреждений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Число травмирующих воздействий устанавливается количеством протяженных линейных ран или числом линий, на которых сгруппированы мелкие колотые или колото-резаные раны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАНЕСЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Последовательность нанесения повреждений определяется по степени и обширности кровоизлияний; направлению потеков крови, наложениям крови и волокон глубоких слоев одежды.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОСТИ И ДАВНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прижизненность и давность образования повреждения определяются судебно-гистологическими методами исследования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИЧИНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Прижизненные пиленые повреждения чаще всего наносятся при работе циркулярной пилой. Пилы, как правило, - это случайные орудия нападения или защиты. Чаще пилы используются для расчленения трупов.

Множественные колотые или колото-резаные раны, сгруппированные на одной или двух расположенных рядом параллельных линиях, образуются от удара зубцами пилы.

Одиночные прижизненные повреждения от пилящего действия пилы характерны для несчастного случая.

Множественные посмертные повреждения от пилящего действия пилы типичны для расчленения трупа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ОРУДИЯ ТРАВМЫ

При ударах зубцами могут быть установлены особенности развода пилы. Простой развод пилы при неполном погружении зубцов устанавливают по наличию двух близко расположенных параллельных рядов ран, волнистый развод зубцов - по волнообразной линии этих рядов.

При полном погружении зубцов пилы с простым разводом рана имеет вид ломаной линии, где расстояние между изломами раны соответствует шагу зубцов пилы. От пил с волнистым разводом образуется рана прямолинейной формы со слаборазличимой волнистостью.

Повреждения костной ткани при простом разводе пилы располагаются группой, одно вслед за другим, в виде двух параллельных линий, расстояние между которыми соответствует разводу пилы, а расстояние между отдельными повреждениями - расстоянию между зубцами пилы.

При пилящем действии пилы по повреждениям кости могут быть установлены ее групповые свойства: особенность развода зубцов, расстояние между вершинами зубцов, высота зубцов, толщина полотна, ширина развода зубцов.

Особенность развода зубцов пилы. При действии пил с простым разводом зубцов (например, ножовки по дереву) торцовые части костных распилов имеют волнистый вид, т.е. чередующиеся участки углублений и выступов, а боковые стенки костных насечек представляют собой также чередующиеся участки сужений и расширений. Такой вид боковых стенок распилов обусловлен тем, что у пил с простым разводом зубцов степень их развода относительно друг друга значительна, а расстояние между соседними зубцами (шаг зубцов пилы), как правило, большое. В результате этого, когда первый действовавший зубец, образовав насечку на кости, перестает контактировать с ней, начинает действовать соседний зубец, попадая в уже сформированную канавку, в которой затем определенный участок кости проходят все действовавшие зубцы пилы, а инструмент в целом при этом совершает периодические колебательные движения. В итоге образуется насечка с чередующимися участками сужений и расширений.

На дне костных распилов, выполненных пилами с простым разводом зубцов, в участках максимальных расширений остаются два ряда микротрасс от зубцов, отогнутых соответственно вправо и влево. В наиболее широком месте насечки, между двумя рядами микротрасс, имеется треугольный валик, вершина которого направлена в сторону начала распила.

В результате действия пил с волнистым разводом зубцов торцовые части распилов представляют собой ровную плоскость, а боковые стенки насечек бывают прямолинейными, расположенными параллельно друг другу. Это объясняется тем, что у пил с волнистым разводом зубцов степень развода соседних зубцов невелика и расстояние между ними (шаг зубцов) небольшое.

Дно распилов, выполненных пилами с волнистым разводом зубцов, всегда представляет собой единую плоскость, на которой различаются микротрассы от режущей кромки зубцов пилы.

В зависимости от особенностей штампа, на котором изготовлено полотно, волнистый развод зубцов может иметь различные вариации: например, два соседних зубца отогнуты в одну сторону и три следующих - в другую или по три зубца отогнуты в одну сторону и т.д. Эти комбинации развода зубцов бывают самыми разными. На дне костных распилов иногда может отобразиться особенность волнистого развода зубцов в виде трасс, оставленных каждым зубцом, или отдельных площадок, расположение которых характеризует развод зубцов пилы. Отмеченные следы возникают лишь при действии пил с острыми зубцами и значительной силой вертикального нажима на инструмент.

Расстояние между вершинами зубцов пилы называется шагом пилы. В костных повреждениях он иногда отображается на дне костных распилов в виде следов утыкания зубцов - характерных углублений, расстояние между которыми (независимо от вида развода зубцов и режущей кромки полотна пилы) соответствует шагу зубцов пилы.

При действии пил с простым разводом зубцов боковые стенки насечек имеют чередующиеся участки сужений и расширений, расстояние между которыми также отображает шаг зубцов пилы. При этом расстояние между соседними участками сужений и расширений соответствует одному шагу зубцов пилы, а расстояние между двумя сужениями или расширениями - двойному шагу.

Высота зубцов пилы - это расстояние от вершины зубца до его основания. Костные повреждения, причиненные пилами с различной высотой зубцов (от 0,5 до 6,5 мм), отличаются друг от друга следующим: при высоте до 2 мм на торцовых частях костных распилов остаются четкие, параллельные между собой трассы в виде ступенек, по направлению совпадающие с возвратно-поступательными движениями пилы; от пил с высотой зубцов более 2 мм трасс (ступенек) на торцах распилов не наблюдается, возникают лишь грубые, прерывистые, пересекающиеся между собой трассы, по направлению совпадающие с возвратно-поступательными движениями пилы.

Толщина полотна пилы. При действии пил с волнистым разводом зубцов и П-образной режущей кромкой на дне костных распилов иногда остаются следы, отображающие рельеф режущей кромки отдельных зубцов. Ширина такого следа соответствует протяженности режущей кромки зубца, которая, в свою очередь, равна толщине полотна пилы.

Ширина развода зубцов. Под шириной развода зубцов пилы понимается расстояние между вершинами зубцов, отогнутых в разные стороны. Ширина дна насечек, образующихся от действия пил с волнистым разводом зубцов, на 0,1-0,2 мм больше, чем толщина полотна пилы. Эта разница обусловлена разводом зубцов пилы. Отсюда следует, что если известны ширина дна костной насечки, образованной пилой с волнистым разводом зубцов, и толщина полотна этой пилы, то величина развода будет определяться разницей между шириной насечки и толщиной полотна.

В повреждениях от пил с простым разводом зубцов отмечено, что разводу соответствует ширина насечки в наиболее широкой ее части, с учетом толщины полотна.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНКРЕТНОЙ ПИЛОЙ

Конкретный экземпляр пилы при нанесении повреждения устанавливается при выявлении тканевых частиц потерпевшего на орудии.

При внедрении зубцов пилы в костную ткань может происходить заклинивание зубцов и, как следствие, зубцы пилы могут отламываться и оставаться плотно фиксированными в костной ткани. Впоследствии возможно проведение сравнительного исследования с учетом отсутствующих зубцов на травмирующем предмете. Кроме того, после установления соответствия отломанных зубцов в кости и недостающих зубцов у пилы возможно воспроизведение обстоятельств нанесения повреждений.