Клиническая фармакология : национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 |

Аннотация

Издание разработано и рекомендовано ведущими специалистами в области клинической фармакологии при участии специализированных научно-исследовательских учреждений, медицинских вузов.

В книгу вошли общие и частные вопросы клинической фармакологии, содержащие объединённую согласованную позицию ведущих отечественных специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Смоленска, Ярославля, Казани, Ставрополя, Перми и других городов России. Имеется компакт-диск с дополнительными материалами к книге.

Руководство предназначено клиническим фармакологам, врачам-терапевтам, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

Общие особенности антимикробных лекарственных средств

Антимикробные ЛС избирательно угнетают жизнедеятельность микроорганизмов. Под избирательностью понимают:

Антимикробные ЛС подразделяют:

Все антимикробные ЛС, несмотря на различия по химической структуре и механизмам действия, объединяет ряд уникальных качеств.

Во-первых, в отличие от большинства других ЛС мишень (рецептор) антимикробного ЛС находится не в тканях человека, а в клетке микроорганизма.

Во-вторых, активность антимикробного ЛС непостоянна и снижается со временем, что обусловлено формированием лекарственной устойчивости (резистентности). Резистентность - неизбежное биологическое явление, связанное с высокими адаптационными способностями микроорганизмов, и предотвратить её практически невозможно.

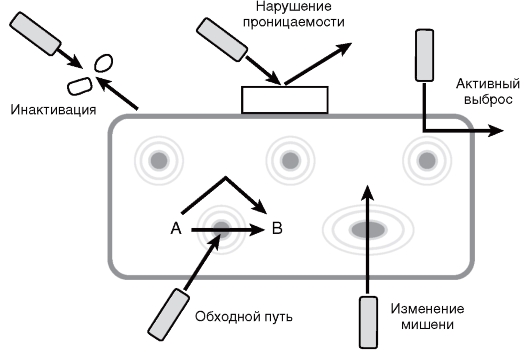

Выделяют следующие основные механизмы резистентности к антимикробным ЛС (рис. 20-1):

Резистентные возбудители представляют опасность не только для пациента, у которого они были выделены, но и для многих других людей, даже разделённых временем и пространством. Поэтому разработка мероприятий по сдерживанию лекарственной устойчивости приобрела сейчас глобальные масштабы.

Резистентность к антимикробному ЛС не носит универсального характера и зависит от места возникновения инфекции (домашние условия, стационар), типа стационара (чаще в отделении реанимации и интенсивной терапии, гнойной хирургии), предшествующего приёма препаратов и др. Планирование применения антимикробных ЛС должно опираться на глобальные данные, а также региональные и локальные сведения о резистентности.

Рис. 20-1. Механизмы формирования резистентности к антимикробным лекарственным средствам.

Традиционно среди антимикробных ЛС принято выделять природные (собственно антибиотики, т.е. субстанции, продуцируемые микроорганизмами, например, пенициллины), полусинтетические (продукты модификации природных молекул: амоксициллин, цефазолин и др.) и синтетические (нитрофураны, нитроимидазолы и др.). Однако в настоящее время такое деление потеряло актуальность, так как ряд природных антимикробных ЛС получают путём синтеза (хлорамфеникол), а некоторые препараты, обычно называемые антибиотиками (например, фторхинолоны), de facto являются синтетическими соединениями.

Аналогично ЛС других фармакологических групп антимикробные ЛС разделяют на группы, классы, поколения, что имеет существенное значение с точки зрения понимания общности механизмов действия, спектра активности, фармакокинетических особенностей, характера НЛР и т.д. Тем не менее неверно рассматривать все антимикробные ЛС, входящие в одну группу (класс, поколение), как взаимозаменяемые. Между препаратами одного поколения и близкой химической структуры возможны существенные различия.

С избирательностью действия тесно связано понятие широты спектра активности антимикробного ЛС. Однако с позиций сегодняшнего дня деление на препараты широкого и узкого спектра условно и подвергается серьёзной критике в первую очередь вследствие отсутствия критериев для такой градации.

Спорно представление о том, что антимикробные ЛС широкого спектра активности более надёжны, более сильны, так как при этом не учитывают приобретённую резистентность микроорганизмов. Так, например, тетрациклины, бывшие в первые годы своего применения активными в отношении большинства клинически значимых микроорганизмов, в настоящее время утратили значительную часть своего спектра именно из-за приобретённой устойчивости пневмококков, стафилококков, гонококков и энтеробактерий. Цефалоспорины III поколения обычно рассматривают как препараты с широким спектром активности, но в то же время они не действуют на метициллинорезистентные стафилококки, многие анаэробы, энтерококки, листерии, внутриклеточные микроорганизмы.

Более целесообразно рассматривать антимикробные ЛС с точки зрения клинической эффективности при инфекции определённой локализации, так как клинические доказательства эффективности, полученные в хорошо контролируемых (сравнительных, рандомизированных, проспективных) клинических испытаниях, имеют, несомненно, более важное значение, чем условный ярлык «антибиотик широкого или узкого спектра».

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОДИНАМИКИ

Поскольку мишенью действия антимикробного ЛС не выступает (или не должен) организм человека, к их основным фармакодинамическим характеристикам, кроме механизма действия, относят спектр и степень активности в отношении того или иного вида микроорганизмов. Количественное выражение активности антимикробного ЛС - его минимальная подавляющая концентрация: чем она меньше, тем более активен препарат.

В последние годы трактовка фармакодинамики антимикробного ЛС, в частности антибактериальных препаратов, расширилась. В неё включено взаимоотношение между концентрациями препарата в организме или в искусственной модели и выраженностью его антимикробного эффекта. Исходя из этого выделяют две группы антибиотиков: с концентрационно-зависимой и времязависимой активностью. Для первой группы (аминогликозиды, фторхинолоны) степень гибели бактерий коррелирует с концентрацией антибиотика в биологической среде, например, в сыворотке крови, поэтому цель режима дозирования - достижение максимально переносимой концентрации препарата. Для антимикробных ЛС с время-зависимым антимикробным действием важнейшим условием выступает длительное поддержание концентрации на относительно невысоком уровне (в 3-4 раза выше минимальной подавляющей концентрации, при повышении концентрации эффективность не возрастает). Цель режимов дозирования таких препаратов (пенициллины, цефалоспорины) - сохранение в сыворотке крови и очаге инфекции концентрации препарата, в 4 раза превышающей минимальную подавляющую концентрацию, в течение 40-60% временного интервала между дозами.

По характеру антимикробного эффекта выделяют антимикробные ЛС, вызывающие гибель инфекционного агента («цидное» действие: бактерицидное, фунгицидное и т.д.) либо приостанавливающие размножение микроорганизмов («статическое» действие: бактериостатическое, фунгистатическое и т.д.). При этом одни и те же препараты могут обладать «цидным» и «статическим» эффектами. Это может определять вид микроорганизма, концентрацию антимикробных ЛС и экспозицию препарата.

Выделение бактерицидных и бактериостатических антимикробных ЛС имеет существенное практическое значение при лечении жизнеугрожающих инфекций, особенно у пациентов с иммунодефицитом. Это связано с тем, что при нормальном иммунитете приостановление размножения микроорганизмов оказывается вполне достаточным, чтобы элиминацию патогенных микроорганизмов завершила иммунная система. Назначение бактерицидных препаратов необходимо при таких инфекциях, как эндокардит, остеомиелит, менингит, нейтропеническая лихорадка и некоторых других.

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ

Из фармакокинетических характеристик антимикробных ЛС наиболее важны при выборе конкретного препарата способность проникать в очаг инфекции и создавать в нём концентрации, достаточные для «цидного» или «статического» действия. Поэтому микробиологическая активность препарата in vitro выступает только первой предпосылкой для обеспечения клинической и микробиологической эффективности.

Для антимикробных ЛС, которые принимают внутрь, важнейшее значение имеет такой фармакокинетический параметр, как биодоступность. Необходимо отметить, что биодоступность не является неизменным параметром препарата и при создании современных лекарственных форм её удаётся существенно повысить. Например, если амоксициллин в таблетках или капсулах имеет биодоступность около 75-80%, то у специальной растворимой формы («солютаб») она превышает 90%. Период полувыведения определяет кратность применения антимикробных ЛС. Его величина зависит от состояния органов, с помощью которых происходит экскреция антимикробных ЛС. Учитывая, что большинство антимикробных ЛС выводят почки, у всех пациентов, получающих антимикробные ЛС в стационаре (особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии), следует определять концентрацию креатинина в сыворотке крови и рассчитывать его клиренс.

ОСОБЕННОСТИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ

Основная особенность НЛР антибиотиков и в меньшей степени других антимикробных ЛС - влияние на нормальную микрофлору человека, особенно полости рта и кишечника. В большинстве случаев количественные и качественные изменения микрофлоры клинически не проявляются и не требуют коррекции. Тем не менее иногда может возникнуть антибиотико-ассоциированная диарея, оральный или вагинальный кандидоз, которые требуют специальной терапии.

Рассматривая НЛР антибиотиков, следует особо отметить, что широко распространённое мнение о способности этих препаратов угнетать иммунитет - серьёзное заблуждение. Все препараты, способные вызвать иммуносупрессию у человека, отсеивают ещё на стадии доклинических исследований. Более того, ряд антимикробных ЛС способны стимулировать определённые звенья иммунной реакции (макролиды, линкозамиды, фторхинолоны).

Аллергические реакции на антимикробные ЛС принципиально неотличимы от таковых на другие ЛС. При этом следует учитывать три основных момента.

-

Риск аллергии на антимикробные ЛС существенно преувеличивают. Не существует «аллергии на все антибиотики», так как они имеют различную химическую структуру. Аллергия может быть на препараты определённого класса, иногда возможна перекрёстная аллергия на два класса, очень редко - на несколько.

-

Наиболее часто аллергические реакции вызывают β-лактамныеантибиотики, особенно пенициллины. Важнейшее средство профилактики - выяснение анамнеза. В ряде случаев проводят кожные аллергические пробы для выявления сенсибилизации либо провокационные пробы (при невозможности использовать другое антимикробное ЛС, проводит специалист).

-

Антигистаминные препараты не предотвращают развитие сенсибилизации к антимикробным ЛС, поэтому их не следует назначать вместе с антибиотиками.

Таким образом, антимикробные ЛС обладают определённым сходством, которое ещё больше усиливается внутри каждого класса или группы. Тем не менее при назначении этих препаратов следует учитывать особенности каждого из них, а также результаты рандомизированных контролируемых клинических исследований.

Общие принципы применения антимикробных лекарственных средств

Антимикробная терапия может быть этиотропной или эмпирической. Этиотропная терапия предполагает целенаправленное применение антимикробных ЛС против установленного возбудителя инфекции. Однако в повседневной клинической практике постановка микробиологического диагноза не всегда возможна, а иногда и необязательна. Поэтому чаще используют эмпирическую терапию, ключевая характеристика которой - выбор антимикробных ЛС с учётом наиболее вероятных возбудителей конкретной инфекции и наиболее вероятной чувствительности этих возбудителей.

Независимо от вида антимикробной терапии при её планировании и проведении необходимо руководствоваться несколькими основными принципами.

-

Уточнение необходимости назначения антимикробных ЛС (например, некоторые вирусные инфекции не требуют специфического лечения).

-

Выбор оптимального антимикробного ЛС с учётом активности в отношении предполагаемого или установленного возбудителя, характера антимикробного эффекта, фармакокинетических свойств, возможных НЛР, а также особенностей пациента (возраст, масса тела, аллергологический и фармакологический анамнез и др.).

При отсутствии эффекта от проводимой терапии следует определить, правильно ли поставлен диагноз; правильно ли выбрано антимикробное ЛС (или комбинация препаратов); не ослаблен ли эффект антимикробных ЛС другими ЛС; не присоединилась ли суперинфекция; не сформировался ли абсцесс; нет ли инородного тела; не провоцируется ли лихорадка самим антимикробным ЛС?

Замена одного антимикробного ЛС другим оправдана в следующих ситуациях при отсутствии эффекта (при исключении других факторов неэффективности); развитии серьёзных, угрожающих здоровью или жизни пациента НЛР, которые предположительно связаны с антимикробными ЛС; применении препаратов с кумулятивной токсичностью, для которых установлены лимитированные сроки назначения (например, аминогликозиды).

Если первично выбранное антимикробное ЛС эффективно, его необходимо назначать на полный курс в соответствии с особенностями данной инфекции. Рекомендации об обязательной смене препаратов каждые 5-7 дней в целях профилактики развития резистентности возбудителя не имеют под собой никакой доказательной основы.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

β-Лактамные антибиотики

К β-лактамным антибиотикам (β-лактамам), общий элемент химической структуры которых включает четырёхчленное β-лактамное кольцо, относят пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы. Наличие β-лактамного кольца обусловливает одинаковый механизм действия, бактерицидный эффект и развитие в некоторых случаях перекрёстной аллергии. β-Лактамы составляют основу современной антибактериальной терапии, так как занимают ведущие позиции в лечении большинства инфекций.

ПЕНИЦИЛЛИНЫ

Пенициллины - первые антимикробные ЛС, разработанные на основе активных веществ, продуцируемых микроорганизмами. Первый из пенициллинов - бензилпенициллин (пенициллин G*) применяют в клинической практике с начала 40-х гг.

Группа пенициллинов включает более десятка препаратов, которые, обладая рядом общих свойств, отличаются по происхождению, особенностям химической структуры, антимикробной активности и фармакокинетике (табл. 20-1). К природным пенициллинам относят бензилпенициллин (в виде различных солей) и феноксиметилпенициллин. Все другие представляют собой полусинтетические соединения, получаемые в результате химической модификации 6-аминопенициллиновой кислоты, которая выступает в качестве основы молекулы всех пенициллинов.

Таблица 20-1. Классификация пенициллинов

Природные |

Бензилпенициллин |

Полусинтетические |

|

Изоксазолилпенициллины (антистафилококковые) |

Оксациллин |

Аминопенициллины |

Ампициллин Амоксициллин |

Карбоксипенициллины |

Карбенициллин Тикарциллин |

Уреидопенициллин |

Азлоциллин Пиперациллин8 |

Ингибиторозащищённые пенициллины |

Амоксициллин + клавулановая кислота |

Фармакодинамика

Пенициллины (и все другие β-лактамы) обладают бактерицидным эффектом. Мишень их действия - пенициллиносвязывающие белки, выполняющие роль ферментов на завершающем этапе синтеза пептидогликана - основного компонента клеточной стенки бактерий. Блокирование образования пептидогликана приводит к гибели бактерии.

Для преодоления широко распространённой среди микроорганизмов приобретённой устойчивости, обусловленной продукцией особых ферментов - β-лактамаз, разрушающих β-лактамные антибиотики, были разработаны соединения, способные необратимо подавлять активность этих ферментов, так называемые ингибиторы β-лактамаз - клавулановая кислота, сульбактам и тазобактам8. На их основе создана группа ингибиторозащищённых пенициллинов.

Природные пенициллины активны преимущественно в отношении грамположительных бактерий - Streptococcus spp. (включая β-гемолитический стрептококк и пневмококки), Enterococcus faecalis, Bacillus spp., листерий, эризипелотрикса, большинства коринебактерий (включая Corynebacterium diphtheriae), спирохет (Treponema, Borrelia, Leptospira). Среди грамотрицательных бактерий чувствительны Neisseria spp., Pasteurella multocida и Haemophilus ducreyi. Среди анаэробов - актиномицеты, Peptostreptococcus spp., Clostridium spp.

Приобретённую резистентность чаще всего встречают среди стафилококков. Она связана с продукцией β-лактамаз (частота распространения - 60-80%) или появлением дополнительного пенициллиносвязывающего белка. Отмечают высокую частоту устойчивости среди гонококков (более 70%), связанную с модификацией пенициллиносвязывающего белка. Растёт резистентность пневмококков (Streptococcus pneumoniae), также обусловленная мутациями в генах пенициллиносвязывающего белка, достигая в отдельных регионах мира 56%. Довольно часто она связана с резистентностью к другим антимикробным ЛС (макролидам, тетрациклинам, ко-тримоксазолу). Как показало многоцентровое эпидемиологическое исследование ПеГАС-II (2004-2005 гг.), проблема пенициллинорезистентности пневмококков для России пока не актуальна: уровень резистентности клинических штаммов S. pneumoniae остаётся стабильным и не превышает 10%.

Основной представитель изоксазолилпенициллинов - оксациллин близок к природным пенициллинам, но уступает им по уровню активности в отношении большинства микроорганизмов. Главное клиническое значение имеет устойчивость оксациллина к стафилококковым β-лактамазам, благодаря чему он активен против большинства внебольничных штаммов стафилококков [включая пенициллинорезистентные Staphylococcus aureus (PRSA)]. Однако оксациллин не действует на стафилококки, резистентность которых к пенициллинам связана не с выработкой β-лактамаз, а с появлением атипичных пенициллиносвязывающих белков - так называемые метициллинорезистентные S. aureus (MRSA) и Staphylococcus epidermidis (MRSE).

Спектр активности аминопенициллинов расширен за счёт некоторых грамотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae - Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Proteus mirabilis. Преимущество аминопенициллинов перед природными отмечено в отношении Haemophilus spp. (особенно H. influenzae), E. faecalis и листерий. Важное значение имеет действие амоксициллина на Helicobacter pylori.

Антимикробный спектр ингибиторозащищённых аминопенициллинов охватывает такие грамотрицательные бактерии, как Klebsiella spp., Proteus vulgaris, Citrobacter diversus, а также анаэробы группы B. fragilis, которые синтезируют хромосомные β-лактамазы класса А. Кроме того, они активны в отношении микрофлоры с приобретённой резистентностью, обусловленной продукцией β-лактамаз: PRSA, Moraxella catarrhalis, Haemophilus spp., E. coli, P. mirabilis.

Карбоксипенициллины менее активны в отношении грамположительных бактерий. Изначально к ним были чувствительны многие представители Enterobacteriaceae, а также синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa). Однако к настоящему времени эти антимикробные ЛС утратили клиническое значение ввиду широкого распространения β-лактамаз, к которым они высокочувствительны.

Тикарциллин + клавулановая кислота имеет более широкий спектр за счёт действия на Klebsiella spp., P. vulgaris, C. diversus, B. fragilis. К нему реже отмечают резистентность других грамотрицательных бактерий и стафилококков. Однако присутствие ингибитора β-лактамаз не обеспечивает активность в отношении грамотрицательной микрофлоры, вырабатывающей хромосомные β-лактамазы класса С или характеризуемой высоким уровнем продукции ферментов класса А.

Уреидопенициллины по действию на грамположительную микрофлору почти не уступают природным и аминопенициллинам. Высокоактивны практически против всех важнейших грамотрицательных бактерий (Enterobacteriaceae, P. aeruginosa), неферментирующих микроорганизмов (Stenotrophomonas maltophilia). Однако их самостоятельное клиническое значение невелико в связи с чувствительностью к большинству β-лактамаз. Этот недостаток существенно компенсирован у пиперациллина + тазобактама8, обладающего более широким спектром (включающим анаэробы) и высоким уровнем антибактериальной активности среди всех пенициллинов. Тем не менее подобно другим ингибиторозащищённым пенициллинам пиперациллин + тазобактам8 не действует на штаммы, вырабатывающие β-лактамазы класса С или гиперпродуценты ферментов класса А.

Фармакокинетика

Бензилпенициллин, карбокси- и уреидопенициллины лабильны к действию соляной кислоты желудочного сока, поэтому их применяют только парентерально. Феноксиметилпенициллин, оксациллин и аминопенициллины более кислотоустойчивы, могут назначаться внутрь. В пищеварительном тракте лучше других всасывается амоксициллин, причём наиболее высокую биодоступность (93%) имеют специальные растворимые лекарственные формы (флемоксин солютаб*). Биодоступность феноксиметилпенициллина - 40-60%, ампициллина - 35-40%, оксациллина - 25-30%, причём пища существенно уменьшает биодоступность двух последних (табл. 20-2). Биодоступность ингибитора β-лактамаз клавулановой кислоты - 75%, под влиянием пищи несколько увеличивается.

Таблица 20-2. Фармакокинетические свойства пенициллинов

Препарат |

Биодоступность в пищеварительном тракте, % |

Пища снижает всасывание |

Связывание с белками,% |

Экскреция |

T1/2, ч |

|

нормальная функция почек |

клиренс креатинина менее 10 мл/мин |

|||||

Бензилпенициллин |

20 |

Да |

55 |

Почки |

0,5 |

10 |

Феноксиметилпенициллин |

60 |

Нет |

80 |

Почки |

1 |

4 |

Оксациллин |

30 |

Да |

93 |

Почки, печень |

0,5 |

1 |

Ампициллин |

40 |

Да |

17 |

Почки |

1 |

8 |

Амоксициллин |

75-93 |

Нет |

17 |

Почки |

1 |

8 |

Карбенициллин |

- |

- |

47 |

Почки |

1,1 |

15 |

Тикарциллин |

- |

- |

50 |

Почки |

1,2 |

15 |

Азлоциллин |

- |

- |

20 |

Почки, печень |

0,8 |

4 |

Пиперациллин8 |

- |

- |

50 |

Почки, печень |

1,3 |

4 |

Бензилпенициллина новокаиновая соль* и бензатина бензилпенициллин вводят только внутримышечно. Медленно всасываясь, они создают более низкие по сравнению с солями натрия и калия бензилпенициллина концентрации в крови. Оказывают пролонгированное действие (объединяют термином «депопенициллины»). Терапевтические уровни бензилпенициллина новокаиновой соли* в крови сохраняются в течение 18-24 ч, бензатина бензилпенициллина - до 2-4 нед.

Пенициллины создают высокие концентрации в лёгких, почках, слизистой кишечника, репродуктивных органах, костях, плевральной и перитонеальной жидкости. В небольших количествах проникают через плаценту и в грудное молоко. Плохо проходят через ГЭБ и гематоофтальмический барьеры, в предстательную железу. При воспалении оболочек мозга проницаемость ГЭБ увеличивается. Распределение ингибиторов β-лактамаз в целом аналогично таковому пенициллинов.

В печени частично метаболизируются оксациллин (до 45%) и уреидопенициллины (до 30%). Среди ингибиторов β-лактамаз наиболее интенсивно метаболизируется клавуланат (около 50%), в меньшей степени - сульбактам (около 25%), ещё слабее - тазобактам+.

Большинство пенициллинов экскретируют почки. Их период полувыведения (Τ1/2) в норме колеблется около часа (кроме депо-пенициллинов), значительно возрастая при почечной недостаточности. Оксациллин и уреидопенициллины выводятся почками и через билиарную систему. Их Τ1/2 в меньшей степени изменяется при почечной недостаточности.

Показания

Бензилпенициллин - антибиотик первого ряда при стрептококковых инфекциях (тонзиллофарингите, роже, скарлатине, инфекциях мягких тканей, неонатальном сепсисе), сифилисе, газовой гангрене, столбняке, актиномикозе, сибирской язве, лептоспирозе, клещевом боррелиозе (табл. 20-3). Он используется при среднетяжёлом течении внебольничной пневмонии, при менингите у детей старше 2 лет и взрослых, при раневой инфекции после укусов кошек и собак (но не человека!). В сочетании с гентамицином или стрептомицином - в качестве эмпирической терапии инфекционного эндокардита (ИЭ).

Депо-пенициллины применяют для лечения тонзиллофарингита и сифилиса (кроме нейросифилиса), для профилактики рожи, скарлатины и ревматизма, феноксиметилпенициллин - для лечения тонзиллофарингита, рожи, профилактики ревматизма, профилактики пневмококковых инфекций после спленэктомии.

Оксациллин используют при подтверждённых или предполагаемых стафилококковых инфекциях (при доказательстве чувствительности или незначительном риске метициллинорезистентности): кожи, мягких тканей, костей, суставов, внебольничной пневмонии, ИЭ, менингите, сепсисе. Ввиду низкой биодоступности per os при тяжёлых инфекциях его следует применять парентерально.

Показания для применения аминопенициллинов и ингибиторозащищённых аминопенициллинов во многом совпадают. Назначение аминопенициллинов более обосновано при лёгких и неосложнённых инфекциях, а их ингибиторозащищённых производных - при более тяжёлых или рецидивирующих формах, при наличии данных о высокой распространённости β-лактамазопродуцирующих микроорганизмов. Ампициллин в большинстве случаев (кроме кишечных инфекций) следует применять парентерально. Внутрь целесообразно использовать амоксициллин, амоксициллин + клавулановую кислоту или амоксициллин + сульбактам.

Таблица 20-3. Режимы дозирования пенициллинов

| Препарат | Взрослые, доза | Дети, доза |

|---|---|---|

Бензилпенициллин (калиевая и натриевая соль) |

4-12 млн ЕД/сут в 4-6 введений; при тонзиллофарингите - 500 тыс. ЕД каждые 8-12 ч в течение 10 дней; |

50-100 тыс. ЕД/(кг х сут) в 4 введения; при тонзиллофарингите - 25-50 тыс. ЕД/(кг х сут) в 2 введения в течение 10 дней; |

Бензилпенициллина новокаиновая соль* |

От 600 тыс. до 1,2 млн ЕД/сут в 1-2 введения |

50-100 тыс. ЕД/(кг х сут) в 1-2 введения |

Бензатина бензилпенициллин |

1,2-2,4 млн ЕД однократно; при сифилисе - 2,4 млн ЕД/сут каждые 5-7 дней (2-3 инъекции); для профилактики ревматизма и рецидивирующей рожи - 1,2-2,4 млн ЕД раз в мес |

1,2 млн ЕД однократно; |

Феноксиметилпенициллин |

0,25-0,5 г каждые 6 ч; при тонзиллофарингите - 0,25 г каждые 8-12 ч в течение 10 дней; для профилактики ревматизма - 0,25 г каждые 12 ч |

30-40 мг/(кг х сут) в 4 приёма; |

Оксациллин |

Внутрь 0,5-1,0 г каждые 6 ч за 1 ч до еды; |

Внутрь 40-60 мг/(кг х сут) в 3-4 приёма (не более 1,5 г/сут); парентерально 0,2-0,3 г/(кг х сут) в 4-6 введений |

Ампициллин |

Внутрь 0,5 г каждые 6 ч за 1 ч до еды; |

Внутрь 30-50 мг/(кг х сут) в 4 приёма; парентерально 50-100 мг/(кг х сут) в 4 введения; при менингите - 0,3 г/(кг х сут) в 6 введений |

Амоксициллин |

0,25-0,5 г каждые 8 ч; |

30-60 мг/(кг х сут) в 3 приёма |

Амоксициллин + клавулановая кислота |

Внутрь 0,375-0,625 г каждые 8 ч или 1,0 г каждые 12 ч во время еды; в/в 1,2 г каждые 6-8 ч; для профилактики - 1,2 г за 30 мин до операции (если операция более 3 ч, то повторно через 4 ч) |

Внутрь 20-40 мг/(кг х сут) (по амоксициллину) в 3 приёма; в/в 40-60 мг/(кг х сут) (по амоксициллину) в 3 введения |

Амоксициллин + сульбактам |

Внутрь 0,25-0,5 г каждые 8 ч или 1,0 г каждые 12 ч; |

Внутрь до 2 лет - 0,125 г каждые 8 ч; 2-6 лет - 0,25 г каждые 8 ч; 6-12 лет - 0,25-0,5 г каждые 8 ч; парентерально до 2 лет - 40-60 мг/(кг х сут) в 3 введения; 2-6 лет - 0,25 г каждые 8 ч; 6-12 лет - 0,5 г каждые 8 ч |

Ампициллин + сульбактам |

Внутрь 0,375-0,75 г каждые 12 ч; парентерально 1,5-12 г/сут в 3-4 введения; |

Внутрь 50 мг/(кг х сут) в 2 приёма; парентерально 150 мг/(кг х сут) 3-4 введения |

Тикарциллин + клавулановая кислота |

3,2 г каждые 4-8 ч |

0,2-0,3 г/(кг х сут) в 4-6 введений |

Пиперациллин + тазобактам+8 |

2,25-4,5 г каждые 6-8 ч |

Старше 12 лет - 2,25-4,5 г каждые 6-8 ч |

Аминопенициллины и ингибиторозащищённые аминопенициллины применяют при инфекциях верхних дыхательных путей - остром среднем отите, синусите; нижних дыхательных путей - обострении ХОБЛ, внебольничной пневмонии; внебольничных инфекциях мочевыводящих путей - остром цистите, пиелонефрите; для профилактики ИЭ.

Ампициллин используют при менингите, ИЭ (в сочетании с гентамицином или стрептомицином), кишечных инфекциях (шигеллёз, сальмонеллёз), амоксициллин - для эрадикации H. pylori при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе трёх- или четырёхкомпонентной терапии).

Дополнительные показания для ингибиторозащищённых аминопенициллинов: инфекции кожи и мягких тканей, интраабдоминальные инфекции, периоперационная антибиотикопрофилактика.

Ингибиторозащищённые карбокси- и уреидопенициллины применяют при тяжёлых, преимущественно нозокомиальных инфекциях различной локализации, вызванных полирезистентной и смешанной (аэробно-анаэробной) микрофлорой: нижних дыхательных путей (пневмонии, абсцессе лёгкого, эмпиеме плевры), мочевыводящих путей, интраабдоминальных инфекций органов малого таза, кожи, мягких тканей, костей, суставов, сепсисе.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Бензилпенициллина новокаиновая соль* противопоказана также при аллергии на прокаин.

Нежелательные лекарственные реакции. Наиболее часто встречаются аллергические реакции, перекрёстные ко всем пенициллинам. Профилактика: выяснение аллергического анамнеза, в сомнительных случаях - проведение кожных проб.

Другие НЛР встречают значительно реже: боль в животе, тошнота, рвота, диарея, псевдомембранозный колит (чаще при приёме ампициллина и ингибиторозащищённых пенициллинов). При появлении жидкого стула с примесью крови отменяют препарат, проводят исследование на наличие токсинов Clostridium difficile в стуле. Меры помощи: восстановление водно-электролитного баланса, при необходимости назначают внутрь метронидазол или ванкомицин.

У детей и пациентов с почечной недостаточностью при применении высоких доз бензилпенициллина возможны головная боль, тремор, судороги. Гиперкалиемия (большие дозы калиевой соли бензилпенициллина при почечной недостаточности); гипернатриемия (карбенициллин, реже уреидопенициллины и большие дозы натриевой соли бензилпенициллина). Болезненность и инфильтрат при внутримышечном введении (особенно калиевой соли бензилпенициллина). Повышение активности трансаминаз (чаще высокие дозы оксациллина и ингибиторозащищённых пенициллинов). Сосудистые осложнения (депо-пенициллины): ишемия и гангрена конечностей при введении в артерию; эмболия сосудов лёгких и головного мозга при введении в вену. Неаллергическая («ампициллиновая») макулопапулёзная сыпь, незудящая (аминопенициллины). Вагинальный и/или кандидоз полости рта.

Лекарственные взаимодействия

Фармацевтическое. Нельзя смешивать в одном шприце или одной инфузионной системе с аминогликозидами ввиду физико-химической несовместимости.

Фармакокинетическое. Колестирамин8 уменьшает биодоступность пенициллинов при приёме внутрь.

Пероральные пенициллины могут понижать эффективность оральных контрацептивов, нарушая энтерогепатическую циркуляцию эстрогенов.

Пенициллины замедляют выведение метотрексата, ингибируя его канальцевую секрецию.

Фармакодинамическое. При сочетании ампициллина с аллопуринолом возрастает риск «ампициллиновой» сыпи.

При сочетании высоких доз калиевой соли бензилпенициллина с калийсберегающими диуретиками, препаратами калия или ингибиторами АПФ повышается риск гиперкалиемии.

Следует избегать комбинации пенициллинов с сульфаниламидами ввиду возможного ослабления их бактерицидного эффекта.

Применение в особых ситуациях

Беременность. Пенициллины используют без каких-либо ограничений, хотя адекватных и строго контролируемых исследований безопасности у людей не проводилось.

Лактация. Применение у кормящих женщин может приводить к сенсибилизации новорождённых, появлению у них сыпи, развитию кандидоза и диареи.

Педиатрия. Повышен риск нейротоксичности с развитием судорог. Оксациллин может вызывать транзиторную гематурию. Пиперациллин + тазобактам8 не применяют у детей до 12 лет.

Гериатрия. Вследствие возрастных изменений функций почек может возникнуть необходимость коррекции дозы.

Нарушение функций почек. При почечной недостаточности необходимо корректировать дозы.

Инфекционный мононуклеоз. «Ампициллиновая» сыпь отмечается у 75-100% пациентов.

ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

Цефалоспорины - один из наиболее обширных классов антибиотиков. Выделяют четыре поколения цефалоспоринов, причём первые три представлены препаратами для парентерального и перорального применения (табл. 20-4). Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности цефалоспорины занимают одно из первых мест по частоте клинического использования среди всех антимикробных ЛС. Структурное сходство цефалоспоринов с пенициллинами определяет одинаковый механизм антимикробного действия и перекрёстную аллергию у некоторых пациентов.

Таблица 20-4. Классификация цефалоспоринов

| I поколение | II поколение | III поколение | IV поколение |

|---|---|---|---|

Парентеральные |

|||

Цефазолин |

Цефуроксим |

Цефотаксим |

Цефепим |

Цефтриаксон |

|||

Цефтазидим |

|||

Цефоперазон |

|||

Цефоперазон + сульбактам |

|||

Пероральные |

|||

Цефалексин |

Цефуроксим |

Цефиксим |

— |

Цефадроксил |

Цефаклор |

Цефтибутен |

— |

Фармакодинамика

Цефалоспорины оказывают бактерицидное действие, которое связано с нарушением образования клеточной стенки бактерий (см. раздел «Пенициллины»).

В ряду от I к III поколению для цефалоспоринов характерна тенденция к расширению спектра и повышению уровня активности в отношении грамотрицательных бактерий при некотором понижении активности против стафилококков. Общее для всех цефалоспоринов - отсутствие значимого действия на энтерококки, MRSA и листерии. По антианаэробный активности цефалоспорины не имеют существенных отличий от «незащищённых» пенициллинов, т.е. не действуют на B. fragilis и другие бактероиды.

Цефалоспорины I поколения активны в отношении Streptococcus spp. и метициллиночувствительных Staphylococcus spp. По антипневмококковой активности цефалоспорины I поколения уступают аминопенициллинам и большинству цефалоспоринов более поздних поколений, причём пенициллинорезистентные пневмококки характеризует полная перекрёстная устойчивость и к цефалоспоринам I поколения. Из представителей Enterobacteriaceae чувствительны только E. coli, Shigella spp., Salmonella spp. и P. mirabilis. Однако активность в отношении сальмонелл и шигелл не имеет клинического значения, а среди E. coli и P. mirabilis широко распространены устойчивые β-лактамазопродуцирующие штаммы.

Цефалоспорины II поколения, не уступая цефалоспоринам II поколения по действию на грамположительные кокки, имеют большую активность против многих грамотрицательных патогенов: H. influenzae, M. catarrhalis, гонококков, менингококков, некоторых бактерий семейства Enterobacteriaceae. Два основных представителя цефалоспоринов II поколения - цефуроксим и цефаклор - имеют некоторые различия. Цефуроксим более активен в отношении Streptococcus spp. (включая β-гемолитический стрептококк группы А и S. pneumoniae), метициллиночувствительных Staphylococcus spp., M. catarrhalis и H. influenzae (более стоек к β-лактамазам). Пневмококки, устойчивые к пенициллину, перекрёстно резистентны и к цефалоспоринам II поколения. Среди Enterobacteriaceae, помимо E. coli, Shigella spp., Salmonella spp. и P. mirabilis, чувствительны также Klebsiella spp., P. vulgaris и C. diversus.

Главная особенность антимикробного спектра цефалоспоринов III поколения - более высокая по сравнению с цефалоспоринами I и II поколений активность в отношении грамотрицательных бактерий, включая многие множественно устойчивые нозокомиальные штаммы. Это объясняют большей стабильностью цефалоспоринов III поколения к β-лактамазам, продуцируемым указанными микроорганизмами. Наряду с общими свойствами некоторые цефалоспорины III поколения имеют определённые отличия.

Базовые препараты данной группы - цефотаксим и цефтриаксон практически идентичны по своим антимикробным свойствам. Оба высокоактивны в отношении Streptococcus spp., при этом значительная часть пневмококков, устойчивых к пенициллину и цефалоспоринам I и II поколений, сохраняет чувствительность к цефотаксиму и цефтриаксону. Эта же закономерность характерна и для зеленящих стрептококков. Цефотаксим и цефтриаксон действуют на S. aureus, кроме MRSA (несколько слабее, чем цефалоспорины I и II поколений), менингококки, гонококки, H. influenzae, M. catarrhalis. Цефотаксим и цефтриаксон обладают высокой природной активностью практически против всех представителей Enterobacteriaceae. Устойчивость E. coli и Klebsiella spp. чаще всего обусловлена продукцией β-лактамаз расширенного спектра. Устойчивость Enterobacter spp., Citrobacter freundii, Serratia spp., Morganella morganii, Providencia spp. обычно связана с гиперпродукцией хромосомных β-лактамаз класса С.

К отличительным характеристикам цефтазидима и цефоперазона можно отнести выраженную (особенно у первого) активность в отношении P. aeruginosa и других неферментирующих бактерий, существенно меньшую активность против стрептококков (прежде всего S. pneumoniae), высокую чувствительность к гидролизу β-лактамазой расширенного спектра.

Пероральные цефалоспорины III поколения цефиксим и цефтибутен отличаются от цефотаксима и цефтриаксона отсутствием значимой активности в отношении Staphylococcus spp., Enterobacter spp., C. freundii, Serratia spp., M. morganii, Providencia spp. Цефтибутен, кроме того, малоактивен в отношении пневмококков и зеленящих стрептококков.

Основной представитель цефалоспоринов IV поколения - цефепим по многим характеристикам близок к цефалоспоринам III поколения, но благодаря некоторым нюансам химической структуры способен лучше проникать через внешнюю мембрану грамотрицательных бактерий и более устойчив к хромосомным β-лактамазам класса С. Поэтому наряду со свойствами, характерными для цефотаксима и цефтриаксона, цефепим проявляет высокую активность в отношении P. aeruginosa и неферментирующих бактерий (включая ряд штаммов, резистентных к цефтазидиму), активность против микроорганизмов-гиперпродуцентов хромосомных β-лактамаз класса С (Enterobacter spp., C. freundii, Serratia spp. и др). Кроме того, по сравнению с цефалоспоринами III поколения цефепим более активен в отношении стафилококков (кроме метициллинорезистентных).

Единственный ингибиторозащищённый цефалоспорин цефоперазон + сульбактам (сочетание цефалоспоринов III поколения цефоперазона с ингибитором β-лактамаз сульбактамом в соотношении 1:1) значительно более активен, чем «незащищённый» цефоперазон, в отношении микроорганизмов, вырабатывающих β-лактамазы широкого и расширенного спектров: стафилококков, H. influenzae, M. catarrrhalis, большинства штаммов семейства Enterobacteriaceae и анаэробов, включая B. fragilis. За счёт собственных антибактериальных свойств сульбактама цефоперазон + сульбактам действует на Acinetobacter spp.

Фармакокинетика

Пероральные цефалоспорины хорошо всасываются в пищеварительном тракте (табл. 20-6). Биодоступность цефиксима - 40-50%, цефалексина, цефадроксила и цефаклора - 95%. Цефуроксим в процессе всасывания гидролизуется, высвобождая активный цефуроксим, причём пища этому способствует. Поэтому биодоступность препарата выше при приёме во время или сразу после еды (52%), чем натощак (37%). Парентеральные цефалоспорины хорошо всасываются при внутримышечном введении (табл. 20-5).

Таблица 20-5. Фармакокинетические параметры парентеральных цефалоспоринов

| Препарат | Cmax, мкг/мл | T1/2, ч | Связывание с белками, % | Слик, мкг/мл* | Пути экскреции |

|---|---|---|---|---|---|

I поколение |

|||||

Цефазолин |

80 (1)* |

1,9 |

74-86 |

- |

Почки |

Цефалотин |

30 (1)* |

0,5-1 |

50-80 |

- |

Почки |

II поколение |

|||||

Цефуроксим |

100 (1,5)* |

1,2-1,8 |

33-50 |

1,1-17 |

Почки |

III поколение |

|||||

Цефотаксим |

130 (2)* |

1-1,2 |

35-40 |

5,6-44 |

Почки |

Цефтриаксон |

250 (2)* |

6,5-8 |

85-95 |

1,2-39 |

Почки (50 %), ЖВП (40 %) |

Цефтазидим |

160 (2)* |

1-2 |

17 |

0,5-30 |

Почки |

Цефоперазон |

250 (2)* |

1,6-2,1 |

87-93 |

- |

ЖВП (75 %), почки (25 %) |

IV поколение |

|||||

Цефепим |

130 (2)* |

2 |

16-19 |

- |

Почки |

Примечания: Cmax - пиковая концентрация в крови; Слик - концентрация в ликворе; - период полувыведения; ЖВП - желчевыводящие пути.

* В скобках указаны разовые дозы (г), при которых отмечались указанные Cmax .

Цефалоспорины распределяются во многие ткани, органы (кроме предстательной железы) и секреты. Высокие концентрации создаются в лёгких, почках, печени, мышцах, коже, мягких тканях, костях, синовиальной, перикардиальной, плевральной и перитонеальной жидкостях. В жёлчи наиболее высокие уровни характерны для цефтриаксона и цефоперазона.

Таблица 20-6. Фармакокинетические параметры пероральных цефалоспоринов

| Препарат | Биодоступность, % | Сmax, мкг/мл | Влияние пищи на всасывание | Т1/2 | Связывание с белками, % | Пути экскреции |

|---|---|---|---|---|---|---|

Цефалексин |

95 |

18 (0,5)* |

Снижает |

0,5-1,2 |

6-15 |

Почки |

Цефадроксил |

95 |

16 (0,5) |

Не влияет |

1,3-1,6 |

20 |

Почки |

Цефуроксим |

37-52 |

8-9 (0,5) |

Повышает |

1,3 |

33-50 |

Почки |

Цефаклор |

95 |

13 (0,5) |

Снижает |

0,5-1 |

25-50 |

Почки |

Цефиксим |

40-50 |

3,9 (0,4) |

Не влияет |

3-4 |

65-70 |

Почки (50%), ЖВП |

Цефтибутен |

65 |

11 (0,2) |

Не влияет |

2,5-4 |

65-77 |

Почки |

Примечания: Cmax - пиковая концентрация в крови; Слик - концентрация в ликворе; - период полувыведенияф; ЖВП - желчевыводящие пути.

* В скобках указаны разовые дозы (г), при которых отмечались указанные Cmax.

Способность преодолевать ГЭБ и создавать терапевтические концентрации в спинномозговой жидкости (СМЖ) в наибольшей степени выражена у цефотаксима, цефтриаксона, цефтазидима и цефепима. Цефуроксим умеренно проходит через ГЭБ только при воспалении оболочек мозга.

Большинство цефалоспоринов практически не метаболизируется. Исключение составляет цефотаксим, который трансформируется с образованием активного метаболита - дезацетилцефотаксима, пролонгирующего действие этого антибиотика. Экскрецию осуществляют преимущественно почки, в моче создаются очень высокие концентрации. Цефтриаксон и цефоперазон имеют двойной путь выведения - почками и печенью. Т1/2 большинства цефалоспоринов колеблется в пределах 1-2 ч. Более длительный Т1/2 имеют цефиксим, цефтибутен (3-4 ч) и цефтриаксон (до 8,5 ч), что обеспечивает возможность их назначения 1 раз в сутки. При почечной недостаточности режимы дозирования цефалоспоринов (кроме цефтриаксона и цефоперазона) требуют коррекции.

Показания

Основной парентеральный цефалоспорин I поколения - цефазолин, практически вытеснивший цефалотин, который обычно хуже переносится и вследствие более короткого Т1/2 , требует более частых введений. Наиболее важным показанием к применению цефазолина в настоящее время служит периоперационная антибиотикопрофилактика в хирургии. Его применяют также для лечения инфекций кожи и мягких тканей.

Пероральные цефалоспорины I поколения цефалексин и цефадроксил (табл. 20-8) рассматривают как препараты второго ряда при лечении стрептококкового тонзиллофарингита. Их используют также при нетяжёлых внебольничных инфекциях кожи и мягких тканей.

Цефуроксим применяют для лечения внебольничной пневмонии (иногда в сочетании с макролидами) у пациентов, госпитализированных в отделение общего профиля, при внебольничных инфекциях кожи и мягких тканей, инфекциях мочевыводящих путей, для периоперационной антибиотикопрофилактики в хирургии.

Цефуроксим рекомендуют для лечения острого среднего отита, острого синусита, неосложнённого обострения ХОБЛ и амбулаторных форм внебольничной пневмонии в качестве альтернативы ингибиторозащищённым аминопенициллинам.

Как цефуроксим, так и цефаклор можно использовать при внебольничных инфекциях мочевыводящих путей, нетяжёлых внебольничных инфекциях кожи и мягких тканей.

Цефуроксим и цефуроксим для приёма внутрь можно назначать ступенчато (сначала парентерально, затем внутрь).

Парентеральные цефалоспорины III поколения имеют очень широкие показания к применению. Цефотаксим и цефтриаксон применяют при лечении внебольничной пневмонии у пациентов, госпитализированных как в отделения общего профиля, так и в отделения реанимации и интенсивной терапии (возможно сочетание с макролидами или респираторными фторхинолонами). Эмпирическое назначение этих препаратов при нозокомиальной пневмонии возможно лишь в тех стационарах, где отмечают низкий уровень распространённости штаммов, продуцирующих β-лактамазы расширенного спектра, и хромосомные β-лактамазы класса С. Цефотаксим и цефтриаксон применяют также при лечении острой гонореи. Цефтриаксон можно применять трёхдневным курсом у детей с острым неосложнённым средним отитом.

Цефтазидим (более предпочтителен) и цефоперазон используют преимущественно при лечении нозокомиальной пневмонии, включая связанную с ИВЛ. Возможно также их назначение больным с тяжёлым обострением ХОБЛ в случае постоянного выделения гнойной мокроты и предшествующим обнаружением в ней синегнойной палочки, а также госпитализированным пациентам с внебольничной пневмонией тяжёлого течения при подозрении на P. aeruginosa в качестве этиологического фактора.

Парентеральные цефалоспорины (табл. 20-7) III поколения используют также при тяжёлом течении инфекций мочевыводящих путей, тяжёлых формах инфекций кожи, мягких тканей, костей, суставов, интраабдоминальных инфекциях, инфекциях органов малого таза, генерализованном сальмонеллёзе, менингите, сепсисе (как в монотерапии, так и в комбинации с антибиотиками других групп).

Таблица 20-7. Режимы дозирования парентеральных цефалоспоринов

| Препарат | Взрослые, доза | Дети, доза |

|---|---|---|

Цефазолин |

В/в и в/м 2,0-6,0 г/сут в 2-3 введения; для профилактики - 1,0-2,0 г за 0,5-1 ч до операции (если операция более 3 ч, повторно через 4 ч) |

В/в и в/м 50-100 мг/(кгх сут) в 2-3 введения |

Цефуроксим |

В/в и в/м 2,25-4,5 г/сут в 3 введения; для профилактики - 1,5 г за 0,5-1 ч до операции (если операция более 3 ч, повторно через 4 ч) |

В/в и в/м 50-100 мг/(кгх сут) в 3-4 введения |

Цефотаксим |

В/в и в/м 3,0-8,0 г/сут в 3-4 введения; при менингите - 12-16 г/сут в 4-6 введений; при острой гонорее - 0,5 г в/м однократно |

В/в и в/м 50-100 мг/(кг х сут) в 2-3 введения; при менингите - 0,2 г/(кгх сут) в 4-6 введений |

Цефтриаксон |

В/в и в/м 1,0-2,0 г/сут в одно введение; при менингите - 2,0-4,0 г/сут в 2 введения; при острой гонорее - 0,25 г в/м однократно |

В/в и в/м 20-75 мг/(кг х сут) в 1-2 введения; при менингите - 100 мг/(кгх сут) в 2 введения (не более 4,0 г/сут); при остром среднем отите - 50 мг/кг в/м - в 1-3 инъекции (не более 1,0 г на введение) |

Цефтазидим |

В/в и в/м 3,0-6,0 г/сут в 2-3 введения |

В/в и в/м 30-100 мг/(кг х сут) в 2-3 введения; при менингите 0,2 г/(кгх сут) в 3 введения |

Цефоперазон |

В/в и в/м 4-12 г/сут в 2-4 введения |

В/в и в/м 50-100 мг/(кгх сут) в 2-3 введения |

Цефепим |

В/в и в/м 2,0-4,0 г/сут в 2 введения |

Старше 2 мес - в/в и в/м 50 мг/(кг х сут) в 3 введения; при муковисцидозе - 0,15 г/(кгх сут) в 3 введения (не более 2,0 г/сут) |

Цефоперазон/ сульбактам |

В/в и в/м 4,0-8,0 г/сут в 2 введения |

В/в и в/м 40-80 мг/сут в 2-3 введения |

Цефиксим и цефтибутен применяют при инфекциях мочевыводящих путей, а также на втором (пероральном) этапе ступенчатой терапии различных тяжёлых внебольничных и нозокомиальных грамотрицательных инфекций после достижения стойкого эффекта от применения парентеральных цефалоспоринов III поколения.

Цефалоспорин IV поколения - цефепим - применяют при тяжёлых, главным образом нозокомиальных инфекциях, вызванных полирезистентными микроорганизмами: инфекциях нижних дыхательных путей (пневмонии, абсцессе лёгкого, эмпиеме плевры); осложнённых инфекциях мочевыводящих путей; инфекциях кожи, мягких тканей, костей и суставов; интраабдоминальных инфекциях; сепсисе; инфекциях на фоне нейтропении и других иммунодефицитов.

Показания к назначению ингибиторозащищённого цефалоспорина цефоперазона + сульбактама - тяжёлые, преимущественно нозокомиальные инфекции различной локализации, вызванные полирезистентной и смешанной (аэробноанаэробной) микрофлорой.

Таблица 20-8. Режимы дозирования пероральных цефалоспоринов

| Препарат | Взрослые, доза | Дети, доза |

|---|---|---|

Цефалексин |

0,5-1,0 г каждые 6 ч; при тонзиллофарингите - 0,5 г каждые 12 ч в течение 10 дней |

45 мг/(кгх сут) в 3 приёма; при тонзиллофарингите 12,5-25 мг/кг каждые 12 ч в течение 10 дней |

Цефуроксим для приёма внутрь |

0,25-0,5 г каждые 12 ч во время еды; при тонзиллофарингите - 0,25 г каждые 12 ч во время еды в течение 10 дней |

30 мг/(кг х сут) в 2 приёма во время еды; при среднем отите - 40 мг/(кгх сут) в 2 приёма во время еды; при тонзиллофарингите - 20 мг/(кгх сут) в 2 приёма во время еды в течение 10 дней |

Цефаклор |

0,25-0,5 г каждые 8 ч |

20-40 мг/(кгх сут) в 2-3 приёма |

Цефиксим |

0,4 г/сут в 1-2 приёма |

Старше 6 мес - 8 мг/(кгх сут) в 1-2 приёма |

Цефтибутен |

0,4 г/сут в один приём |

9 мг/(кгх сут) в 1-2 приёма |

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Нежелательные лекарственные реакции

Обычно цефалоспорины хорошо переносятся.

Могут наблюдаться аллергические реакции (перекрёстные ко всем цефалоспоринам), причём у лиц с аллергией на пенициллины возрастает риск развития аллергических реакций на цефалоспорины I поколения. Перекрёстную аллергию отмечают у 10% людей. Поэтому при наличии в анамнезе аллергических реакций немедленного типа на пенициллины (бронхоспазм, крапивница, анафилактический шок) цефалоспорины I поколения следует применять крайне осторожно. Цефалоспорины II, III и IV поколений в таких случаях более безопасны.

Возможны боли в животе, тошнота, рвота, диарея (при появлении жидкого стула с примесью крови необходимо отменить препарат и провести исследование для исключения псевдомембранозного колита; см. гл. «Пенициллины»), положительная проба Кумбса, эозинофилия, лейкопения, нейтропения, повышение активности трансаминаз, кандидоз полости рта и/или влагалища.

Цефоперазон может нарушать синтез протромбина и некоторых других факторов свёртывания, что ведёт к гипокоагуляции и риску кровотечений.

При применении высоких доз цефтриаксона иногда отмечают сгущение жёлчи с развитием холестаза и псевдохолелитиаза.

Лекарственные взаимодействия

Фармакокинетическое. Антациды уменьшают всасывание пероральных цефалоспоринов в пищеварительном тракте (необходимы интервалы между приёмами не менее 2 ч).

Фармакодинамическое. При сочетании с аминогликозидами и/или петлевыми диуретиками, особенно у пациентов с нарушениями функции почек, возможно повышение риска нефротоксичности.

При сочетании цефоперазона с антикоагулянтами и антиагрегантами возрастает риск кровотечений, особенно желудочно-кишечных. Не рекомендуют сочетать с тромболитиками.

При употреблении алкоголя на фоне лечения цефоперазоном может развиться дисульфирамоподобная реакция.

Применение в особых ситуациях

Беременность. Цефалоспорины используют без каких-либо ограничений, хотя адекватных контролируемых исследований их безопасности для беременных и плода не проводилось.

Лактация. При использовании кормящими возможны изменение кишечной микрофлоры, сенсибилизация ребёнка, кожная сыпь, кандидоз. Применять с осторожностью. Не рекомендуют цефиксим и цефтибутен из-за отсутствия соответствующих клинических исследований.

Педиатрия. У новорождённых возможно увеличение Т1/2 цефалоспоринов в связи с замедленной почечной экскрецией. Цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с белками плазмы, поэтому его следует с осторожностью применять у новорождённых с гипербилирубинемией, особенно у недоношенных. Цефепим назначают с двух-, а цефиксим - с шестимесячного возраста.

Гериатрия. В связи с возрастными изменениями функций почек возможно замедление экскреции цефалоспоринов, что может потребовать коррекции режимов дозирования.

Нарушение функций почек. В связи с тем что большинство цефалоспоринов выводят из организма почки преимущественно в активном состоянии, режимы их дозирования (кроме цефтриаксона и цефоперазона) при почечной недостаточности подлежат коррекции.

Нарушение функции печени. Значительная часть цефоперазона выводится с жёлчью, поэтому при тяжёлых заболеваниях печени его дозу следует уменьшать. У пациентов с патологией печени отмечают повышенный риск гипопротромбинемии и кровотечений при использовании цефоперазона.

КАРБАПЕНЕМЫ

Карбапенемы по сравнению с пенициллинами и цефалоспоринами более устойчивы к β-лактамазам (в том числе к β-лактамазам расширенного спектра) и обладают более широким спектром активности. В последние годы карбапенемы стали подразделять на две группы. К первой относят эртапенем, характеризуемый низкой активностью в отношении неферментирующих грамотрицательных бактерий, поэтому его применение более предпочтительно при внебольничных инфекциях. Препараты второй группы - имипенем, меропенем - активны против неферментирующих грамотрицательных бактерий и используются преимущественно при нозокомиальных инфекциях (см. табл. 20-9).

Фармакодинамика

Карбапенемы обладают мощным бактерицидным действием, обусловленным нарушением образования клеточной стенки (см. гл. «Пенициллины»). По сравнению с другими β-лактамами карбапенемы быстрее проникают через наружную мембрану грамотрицательных бактерий и, кроме того, оказывают на них выраженный постантибиотический эффект.

К карбапенемам чувствительны стафилококки (кроме MRSA), стрептококки, (включая S. pneumoniae), гонококки, менингококки. Пенициллиночувствительные штаммы E. faecalis чувствительны к имипенему, но устойчивы к меропенему и эртапенему. Карбапенемы высокоактивны в отношении большинства грамотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., M. morganii, Proteus spp.), в том числе штаммов, резистентных к цефалоспоринам III и IV поколений и ингибиторозащищённым пенициллинам, продуцирующих β-лактамазы расширенного спектра и хромосомные β-лактамазы класса C. Несколько ниже активность в отношении Serratia spp. и Я. influenzae.

Имипенем и меропенем активны против P. aeruginosa и Acinetobacter spp., но в процессе их применения отмечают нарастание резистентности P. aeruginosa. При этом штаммы синегнойной палочки, которые приобрели устойчивость к имипенему, могут сохранять чувствительность к меропенему. Эртапенем не обладает значимой активностью в отношении P. aeruginosa и Acinetobacter spp.

Карбапенемы высокоактивны в отношении спорообразующих (кроме C. difficile) и неспорообразующих (включая B. fragilis) анаэробов.

Фармакокинетика

Карбапенемы применяют только парентерально. Хорошо распределяются в организме, создавая терапевтические концентрации во многих тканях и секретах. При воспалении оболочек мозга проникают через ГЭБ, создавая концентрации в СМЖ, равные 15-20% уровня в плазме крови. Имипенем не метаболизируется, меропенем подвергается незначительному метаболизму в печени с образованием единственного неактивного метаболита. Эртапенем метаболизируется с образованием неактивного производного с открытым β-лактамным кольцом. Карбапенемы выводят преимущественно почки, возможно значительное замедление элиминации при почечной недостаточности. В незначительных количествах проникают в грудное молоко.

Т1/2 имипенема у взрослых при внутривенном введении составляет 1 ч, при внутримышечном - 2-3 ч, меропенема - около 1 ч, эртапенема - 4,5 ч (это позволяет вводить эртапенем один раз в сутки).

В связи с тем что имипенем инактивируется в почечных канальцах ферментом дегидропептидазой I, не создающим терапевтических концентраций в моче, он используется в комбинации с селективным ингибитором дегидропептидазы I - циластатином.

Показания

Учитывая мощное бактерицидное действие и широкий антимикробный спектр карбапенемов, их применяют при тяжёлых инфекциях, вызванных полирезистентной и смешанной микрофлорой (табл. 20-9).

Показаниями к назначению всех карбапенемов служат осложнённые инфекции мочевыводящих путей, интраабдоминальные инфекции, инфекции органов малого таза, инфекции кожи и мягких тканей, сепсис. Имипенем и меропенем применяют при нозокомиальных инфекциях нижних дыхательных путей (пневмонии, абсцессе лёгкого, эмпиеме плевры), бактериальных инфекциях у пациентов с нейтропенией. Дополнительными показаниями для имипенема служат костно-суставные инфекции и ИЭ, для меропенема - менингит, для эртапенема - внебольничная пневмония у госпитализированных больных.

Таблица 20-9. Режимы дозирования карбапенемов

| Препарат | Взрослые, доза | Дети, доза |

|---|---|---|

Имипенем + циластатин |

В/в 0,5-1,0 г каждые 6-8 ч (не более 4,0 г/сут); |

В/в при массе тела менее 40 кг - 15-25 мг/кг каждые 6 ч; более 40 кг - как у взрослых (не более 2,0 г/сут) |

Меропенем |

В/в 0,5-1,0 г каждые 8 ч; при менингите - 2,0 г каждые 8 ч |

Старше 3 мес - 10-20 мг/кг каждые 8 ч; при менингите, муковисцидозе - 40 мг/кг каждые 8 ч (не более 6 г/сут) |

Эртапенем |

В/в или в/м 1,0 г каждые 24 ч |

Старше 3 мес в/в или в/м 15 мг/(кгх сут) (не более 1,0 г/сут) в 2 введения |

Противопоказания

Гиперчувствительность. Имипенем + циластатин нельзя применять также при аллергии на циластатин.

Нежелательные лекарственные реакции

Аллергические реакции (возможна перекрёстная аллергия с пенициллинами). Флебит, тромбофлебит, локальная болезненность в месте введения. Глоссит, гиперсаливация, тошнота, рвота, в редких случаях - антибиотикоассоциированная диарея, псевдомембранозный колит. Головная боль, головокружение, тремор, судороги (имипенем; риск судорог увеличивается при дозе более 2 г/сут у пациентов с черепно-мозговой травмой, инсультом, эпилепсией, у людей пожилого возраста, при нарушении функции почек). Кандидоз полости рта и/или влагалища.

Лекарственные взаимодействия

Фармацевтическое. Эртапенем не следует смешивать и вводить вместе с растворами, содержащими глюкозу.

Фармакодинамическое. Карбапенемы нельзя применять в сочетании с другими β-лактамами (пенициллинами, цефалоспоринами, монобактамами) ввиду антагонизма.

Применение в особых ситуациях

Беременность. Применение у беременных допускается лишь в тех случаях, когда возможная польза превышает потенциальный риск.

Лактация. Применение у кормящих нежелательно, за исключением случаев абсолютной необходимости.

Педиатрия. У новорождённых величина Т1/2 имипенема и циластатина выше, чем у взрослых (4,0-8,5 ч). Меропенем и эртапенем нелья использовать в возрасте до 3 мес.

Гериатрия. У пациентов старше 60-65 лет возрастает риск развития судорог на фоне приёма имипенема, что требует соответствующего контроля.

Нарушение функций почек. Поскольку карбапенемы выводят из организма почки, у пациентов с нарушением их функций необходима коррекция режима дозирования.

Нарушение функции печени. Дозы карбапенемов не требуют коррекции у пациентов с патологией печени, но необходим соответствующий клиниколабораторный контроль.

МОНОБАКТАМЫ

Единственный представитель монобактамов (моноциклических β-лактамазов) - азтреонам8 имеет узкий антимикробный спектр и используется для лечения инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными бактериями. Своеобразие спектра азтреонама обусловлено его устойчивостью ко многим β-лактамазам, продуцируемым аэробной грамотрицательной флорой, и чувствительностью к β-лактамазам стафилококков и бактероидов.

Фармакодинамика

По механизму действия азтреонам неотличим от других β-лактамов. Клиническое значение имеет активность в отношении многих представителей семейства Enterobacteriaceae (E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp. и др.) и P. aeruginosa, в том числе нозокомиальных штаммов, устойчивых к уреидопенициллинам, цефалоспоринам и аминогликозидам.

Фармакокинетика

Азтреонам применяют только парентерально. Распределяется во многие ткани и среды организма. Проходит через ГЭБ при воспалении оболочек мозга, через плаценту, проникает в грудное молоко. Незначительно метаболизируется в печени, экскретируется преимущественно почками на 60-75% в неизменённом виде. Т1/2 в норме составляет 1,5-2 ч, при циррозе печени увеличивается до 2,5-3,5 ч, при почечной недостаточности - до 6-8 ч.

Показания

Азтреонам - препарат резерва для лечения инфекций различной локализации, вызванных аэробными грамотрицательными бактериями. Применяют при инфекциях нижних дыхательных путей (внебольничной и нозокомиальной пневмонии), органов малого таза, мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей и суставов, интраабдоминальных инфекциях, сепсисе.

Учитывая узкий антимикробный спектр азтреонама, при эмпирической терапии тяжёлых инфекций его следует назначать в сочетании с антимикробными ЛС, активными в отношении грамположительных кокков (оксациллин, цефалоспорины, линкозамиды, ванкомицин) и анаэробов (метронидазол).

Азтреонам назначают внутривенно или внутримышечно взрослым в дозе 3,0-12,0 г/сут в 3-4 введения, детям - 30-50 мг/кг каждые 6-8 ч.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Нежелательные лекарственные реакции

Боль или дискомфорт в животе, тошнота, рвота, диарея. Желтуха, гепатит. Флебит при внутривенном введении, боль и отёчность при внутримышечном введении. Аллергические реакции отмечают значительно реже, чем при использовании других β-лактамов.

Лекарственные взаимодействия

Фармакодинамическое. Не рекомендуют сочетать азтреонам с карбапенемами ввиду возможного антагонизма.

Применение в особых ситуациях

Беременность, лактация. Безопасность не установлена. Применять с осторожностью.

Гериатрия. У лиц пожилого возраста в связи с ослаблением функций почек может потребоваться коррекция дозы.

Нарушение функций почек. У пациентов с нарушениями функций почек экскреция азтреонама замедлена, поэтому требуется уменьшение его дозы.

Нарушение функции печени. При использовании высоких доз и длительном лечении может потребоваться уменьшение дозы на 20-25%.

Аминогликозиды

Аминогликозиды - один из ранних классов антибиотиков. Первый из них - стрептомицин - был получен в 1944 г. Выделяют три поколения аминогликозидов.

Наибольшее клиническое значение имеют аминогликозиды II и III поколений, применяемые при лечении нозокомиальных инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными возбудителями. Аминогликозиды более токсичны по сравнению с β-лактамами, но учёт факторов риска, однократное введение всей суточной дозы, короткие курсы терапии и проведение терапевтического лекарственного мониторинга позволяют снизить риск НЛР.

Фармакодинамика

Аминогликозиды оказывают бактерицидное действие, которое связано с нарушением синтеза белка рибосомами. Степень активности зависит от их максимальной (пиковой) концентрации в сыворотке крови.

Аминогликозиды II и III поколений активны против Enterobacteriaceae (E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp. и др.), неферментирующих грамотрицательных бактерий (P. aeruginosa, Acinetobacter spp.), стафилококков (кроме метициллинорезистентных).

Стрептомицин и канамицин действуют на Mycobacterium tuberculosis, в то время как амикацин более активен против M. avium и других атипичных микобактерий. Стрептомицин и гентамицин действуют на Enterococcus spp. (при сочетании с пенициллинами наблюдают синергизм). Стрептомицин активен против возбудителей чумы, туляремии, бруцеллёза.

Несмотря на то что аминогликозиды in vitro активны против гемофильных бактерий, шигелл сальмонелл, легионелл, клиническая эффективность при лечении соответствующих инфекций не установлена.

Фармакокинетика

В пищеварительном тракте аминогликозиды практически не всасываются. После внутримышечного введения всасываются быстро и полностью. Пиковые концентрации аминогликозидов варьируют у различных пациентов, так как зависят от объёма распределения. Объём распределения, в свою очередь, зависит от массы тела, объёма жидкости и жировой ткани, состояния пациента (при обширных ожогах и асците он повышен, а при дегидратации или мышечной дистрофии, наоборот, уменьшен).

Аминогликозиды распределяются во внеклеточной жидкости, включая сыворотку крови, лимфу, экссудат абсцессов, асцитическую, перикардиальную, плевральную, синовиальную и перитонеальную жидкость. Высокие концентрации создаются в печени, лёгких, почках; низкие - в мокроте, бронхиальном секрете, жёлчи, грудном молоке. Плохо проходят через ГЭБ (при воспалении оболочек проницаемость несколько увеличивается). У новорождённых в СМЖ достигаются более высокие концентрации, чем у взрослых.

Аминогликозиды не метаболизируются, выводятся почками в неизменённом виде, создавая высокие концентрации в моче. Скорость экскреции зависит от возраста, функций почек и сопутствующей патологии. У пациентов с лихорадкой она может быть увеличена, при снижении функций почек значительно замедляется. У пожилых людей ввиду возрастных изменений экскреция также может быть замедлена. Т1/2 всех аминогликозидов у взрослых и детей в норме составляет 2-4 ч, у новорождённых - 5-8 ч. При почечной недостаточности Т1/2 может возрастать до 70 ч и более.

Поскольку фармакокинетика аминогликозидов нестабильна, для достижения максимального клинического эффекта с одновременным снижением риска НЛР проводят терапевтический лекарственный мониторинг. При этом определяют пиковые и остаточные концентрации аминогликозидов в крови. Пиковые концентрации (через 60 мин после внутримышечного или через 15-30 мин после окончания внутривенного введения) должны составлять для гентамицина, тобрамицина и нетилмицина не менее 6-10 мкг/мл, для канамицина и амикацина - не менее 20-30 мкг/мл. Остаточные концентрации (перед очередным введением) для гентамицина, тобрамицина и нетилмицина должны быть менее 2 мкг/мл, для канамицина и амикацина - менее 10 мкг/мл. При однократном введении суточной дозы контролируют остаточную концентрацию. Проведение терапевтического лекарственного мониторинга прежде всего необходимо у пациентов с тяжёлыми инфекциями и при наличии других факторов риска токсичности аминогликозидов.

Показания

Аминогликозиды II и III поколений применяют при нозокомиальной пневмонии, пиелонефрите, интраабдоминальных инфекциях, инфекциях органов малого таза, послеоперационном или посттравматическом остеомиелите, сепсисе, лихорадке у пациентов с нейтропенией (табл. 20-10).

Как правило, их назначают в сочетании с β-лактамами, гликопептидами или антианаэробными антимикробными ЛС. Выбор аминогликозида для эмпирической терапии нозокомиальных инфекций должен учитывать локальные данные о резистентности возбудителей.

Стрептомицин и гентамицин можно применять при ИЭ (в сочетании с пенициллином или ампициллином), при туляремии. Стрептомицин и канамицин - при туберкулёзе. Стрептомицин, кроме того, используют при чуме и бруцеллёзе.

Таблица 20-10. Режимы дозирования аминогликозидов

| Препарат | Взрослые, доза | Дети, доза |

|---|---|---|

Стрептомицин |

Парентерально 5 мг/(кг х сут) (не более 2,0 г/сут) в 1-2 введения; при туберкулёзе - 0,75-1,0 г/сут в 1 введение в/м, 2 раза в нед |

Парентерально 15 мг/(кг х сут) (не более 2,0 г/сут) в 1-2 введения; при туберкулёзе - 20 мг/(кг х сут) в 1 введение 2 раза в нед |

Канамицин |

Парентерально 15 мг/(кгх сут) в 1-2 введения |

Парентерально 15 мг/(кгх сут) в 1-2 введения |

Гентамицин |

Парентерально 3-5 мг/(кгх сут) в 1-2 введения; местно закапывают по 1-2 капли в поражённый глаз 3-4 раза в сут |

Парентерально 3-5 мг/(кгх сут) в 1-2 введения |

Тобрамицин |

Парентерально 3-5 мг/(кгх сут) в 1-2 введения; местно закапывают по 1-2 капли в поражённый глаз 3-4 раза в сут |

Парентерально 3-5 мг/(кгх сут) в 1-2 введения |

Нетилмицин |

Парентерально 4-7,5 мг/(кгх сут) в 1-2 введения |

Парентерально 4-7,5 мг/(кгх сут) в 1-2 введения |

Амикацин |

Парентерально 15-20 мг/(кгх сут) в 1-2 введения |

Парентерально 15-20 мг/(кгх сут) в 1-2 введения |

Примечание . «В/м» - внутримышечно.

Противопоказания

Гиперчувствительность

Нежелательные лекарственные реакции

Классическая триада НЛР аминогликозидов представлена нефротоксичностью, ото-вестибулотоксичностью и нервно-мышечной блокадой.

Нефротоксичность может проявляться полиурией или, наоборот, олигоурией, жаждой, повышением концентрации креатинина крови, снижением его клиренса. Факторы риска: исходные нарушения функций почек, пожилой возраст, высокие дозы, длительные курсы терапии, одновременное применение других нефротоксичных препаратов. Меры контроля: повторные анализы мочи, определение концентрации креатинина крови и расчёт его клиренса каждые 3 дня (при снижении последнего на 50% аминогликозиды следует отменить).

Ото-вестибулотоксичность: снижение слуха, шум, звон или заложенность в ушах, нарушение координации движений, головокружение. Факторы риска: пожилой возраст, исходные нарушения слуха, использование высоких доз, длительные курсы лечения, одновременное назначение других ототоксичных препаратов. Меры профилактики: контроль функции слуха и вестибулярного аппарата, включая проведение специальных проб.

Нервно-мышечная блокада проявляется угнетением дыхания вплоть до полного паралича дыхательных мышц. Факторы риска: исходные неврологические заболевания (паркинсонизм, миастения), ботулизм, одновременное или предшествующее применение миорелаксантов, нарушение функций почек.

Аллергические реакции возникают редко.

Лекарственные взаимодействия

Фармацевтическое. Нельзя смешивать в одном шприце или одной инфузионной системе с β-лактамами и гепарином натрия вследствие физико-химической несовместимости.

Фармакокинетическое. Индометацин, фенилбутазон и другие НПВС, нарушающие почечный кровоток, могут замедлять экскрецию аминогликозидов.

Фармакодинамическое. Усиление токсических эффектов при сочетании с другими нефро- и ототоксичными препаратами: полимиксином В, амфотерицином В, этакриновой кислотой, фуросемидом, ванкомицином.

Усиление нервно-мышечной блокады при одновременном применении средств для ингаляционного наркоза, опиоидных анальгетиков, магния сульфата и переливании больших объёмов крови с цитратными консервантами.

Применение в особых ситуациях

Беременность. Аминогликозиды проходят через плаценту и могут оказывать токсическое действие на плод. Применение у беременных возможно только по жизненным показаниям.

Лактация. Аминогликозиды проникают в грудное молоко в низких концентрациях. У женщин, кормящих грудью, применять с осторожностью.

Педиатрия. У недоношенных и новорождённых Т1/2 аминогликозидов увеличен за счёт пониженной функции почек, что может привести к накоплению и токсическому действию аминогликозидов. Применять с осторожностью.

Гериатрия. У пожилых лиц повышен риск нефро- и ототоксичности аминогликозидов. Их необходимо дозировать в соответствии с возрастом, массой тела и функциями почек. Не следует назначать максимальные дозы.

Нарушение функций почек. Аминогликозиды выводят из организма почки в неизменённом виде, поэтому при почечной недостаточности значительно увеличен их Т1/2 .

Необходимо корректировать дозы с учётом снижения клиренса креатинина, по возможности проводить терапевтический лекарственный мониторинг.

Неврологические заболевания. При паркинсонизме, миастении и ботулизме возрастает риск развития тяжёлой нервно-мышечной блокады.

Хинолоны

Класс хинолонов, применяемых в клинической практике с начала 60-х гг. прошлого века, включает две основные группы препаратов, различающихся по структуре, активности, фармакокинетике и широте показаний к применению: нефторированные хинолоны и фторхинолоны. По классификации R. Quintiliani (1999) хинолоны разделяют на четыре поколения.

Хинолоны I поколения активны преимущественно в отношении грамотрицательной микрофлоры. Они создают терапевтические концентрации только в мочевыводящих путях и пищеварительном тракте. Фторхинолоны характеризуются широким спектром антимикробного действия и хорошей фармакокинетикой, что позволяет применять их для лечения инфекций различной этиологии и локализации. Наличие у ряда препаратов лекарственных форм для внутривенного введения и приёма внутрь позволяет проводить ступенчатую терапию.

Фармакодинамика

Хинолоны обладают бактерицидным эффектом. Ингибируя два жизненно важных фермента микробной клетки - ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, они нарушают синтез ДНК.

Хинолоны I поколения действуют на грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriaceae (Е. coli, Proteus spp., Shigella spp., Salmonella spp. и др.), Haemophilus spp. и Neisseria spp.

Фторхинолоны имеют значительно более широкий спектр. Они активны в отношении многих грамположительных аэробных бактерий (Staphylococcus spp., Strep tococcus spp., Bacillus anthracis и др.), большинства грамотрицательных бактерий, в том числе Е. coli (включая энтеротоксигенные штаммы), Shigella spp., Salmonella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., Providencia spp., Citrobacter spp., M. morganii, Vibrio spp., Haemophilus spp., Neisseria spp., Pasteurella spp., Pseudomonas spp., Legionella spp., Brucella spp., Listeria spp., Yersinia spp., Mycobacterium spp. Фторхинолоны, как правило, активны против бактерий, устойчивых к хинолонам I поколения.

Фторхинолоны III и IV поколений высокоактивны в отношении пневмококков и стафилококков. По сравнению с препаратами II поколения они более активны против внутриклеточных возбудителей (Chlamydia spp., Mycoplasma spp.), M. tuberculosis. К фторхинолонам IV поколения чувствительны также анаэробы (кроме C. difficile).

Фторхинолоны III и IV поколений иногда называют «респираторными» фторхинолонами, хотя их терапевтические возможности существенно шире.

Фармакокинетика

Хинолоны хорошо всасываются в пищеварительном тракте. Пища может замедлять их всасывание, но существенного влияния на биодоступность не оказывает.

Хинолоны I поколения не создают терапевтических концентраций в крови, органах и тканях. Налидиксовая и оксолиновая кислоты метаболизируются в печени, выводятся в виде активных и неактивных метаболитов. Пипемидовая кислота экскретируется практически в неизменённом виде. Т1/2 налидиксовой кислоты составляет 1-2,5 ч, пипемидовой - 3-4 ч, оксолиновой - 6-7 ч. При нарушении функций почек эти величины значительно возрастают.

Фторхинолоны создают высокие концентрации во многих органах, тканях и средах организма, проникают внутрь клеток. Исключение составляет норфлоксацин, наиболее высокие концентрации которого отмечают в кишечнике, мочевыводящих путях и предстательной железе. Ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин и пефлоксацин проходят через ГЭБ, достигая терапевтических концентраций в СМЖ.

В печени в наибольшей степени метаболизируется пефлоксацин, в наименьшей (менее 5%) - ломефлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин.

Т1/2 норфлоксацина составляет 3-4 ч, ципрофлоксацина - 4-6 ч, офлоксацина - 4,5-7 ч, левофлоксацина и гемифлоксацина - 6-8 ч, пефлоксацина и моксифлоксацина - 8-13 ч, спарфлоксацина - 18-20 ч.

Большинство фторхинолонов выводят преимущественно почки. При нарушении функций почек выведение замедляется, наиболее значительно удлиняется Т1/2 офлоксацина, левофлоксацина и ломефлоксацина. При тяжёлой почечной недостаточности необходима коррекция доз всех фторхинолонов. При тяжёлых нарушениях функции печени может потребоваться коррекция дозы пефлоксацина.

Показания

Хинолоны I поколения применяют при остром цистите и для противорецидивной терапии при хронических формах инфекций мочевыводящих путей. Налидиксовая кислота может быть также использована при шигеллёзе и бактериальных энтероколитах.

Фторхинолоны используют значительно шире. Их применяют при ЛОРинфекциях (синусите, злокачественном наружном отите), инфекциях нижних дыхательных путей (обострении ХОБЛ, внебольничной и нозокомиальной пневмонии, легионеллёзе), кишечных инфекциях (шигеллёзе, брюшном тифе, генерализованном сальмонеллёзе, иерсиниозе, холере), интраабдоминальных инфекциях, инфекциях органов малого таза, мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей, суставов, глаз, простатите, гонорее, мягком шанкре, сепсисе, бактериальных инфекциях у пациентов с муковисцидозом, нейтропенической лихорадке (см. табл. 20-11).

Показаниями к назначению отдельных фторхинолонов II поколения служат вторичный гнойный менингит (ципрофлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин), лекарственно-устойчивый туберкулёз (ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин в составе комбинированной терапии), зоонозные инфекции - сибирская язва, чума, туляремия (ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин).

Фторхинолоны III и IV поколений применяют при хламидийной и микоплазменной инфекции.

Норфлоксацин с учётом особенностей фармакокинетики используют только при кишечных инфекциях, инфекциях мочевыводящих путей и простатите.

Противопоказания

Все хинолоны противопоказаны при гиперчувствительности к ним и беременности. Кроме того, хинолоны I поколения не принимают при тяжёлых нарушениях функций печени и почек, тяжёлом церебральном атеросклерозе, фторхинолоны не назначают детям до 18 лет (возможно применение ципрофлоксацина по жизненным показаниям), женщинам при кормлении грудью.

Нежелательные лекарственные реакции

Все хинолоны могут вызывать изжогу, боль в животе, нарушение аппетита, тошноту, рвоту, диарею, головную боль, головокружение, нарушения слуха, парестезии, тремор, судороги, аллергические реакции, фотосенсибилизацию (чаще при приёме ломефлоксацина и спарфлоксацина; необходимо исключить пребывание на солнце и ультрафиолетовое облучение).

При использовании хинолонов I поколения возможны тромбоцитопения, лейкопения, холестатическая желтуха, гепатит.

Фторхинолоны в редких случаях могут вызывать НЛР со стороны опорнодвигательного аппарата (артропатия, артралгия, тендинит, разрыв сухожилий), почек (кристаллурия, транзиторный нефрит), сердца (удлинение интервала Q-T).

Таблица 20-11. Режимы дозирования хинолонов

| Препарат | Взрослые, доза | Дети, доза |

|---|---|---|

Налидиксовая кислота |

0,5-1,0 г каждые 6 ч |