Урология

Урология / под ред. Н. А. Лопаткина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1024 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-2759-0 |

Аннотация

Национальное руководство по урологии содержит современную и актуальную информацию о диагностике и лечении основных урологических заболеваний. Самостоятельный раздел посвящён диагностическим методам, применяемым в урологии.

Приложение к руководству на компакт-диске включает дополнительные главы и иллюстративные материалы, списки рекомендуемой литературы, фармакологический справочник, стандарты медицинской помощи, медицинские калькуляторы.

В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты урологи. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

Предназначено урологам, нефрологам, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

0

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

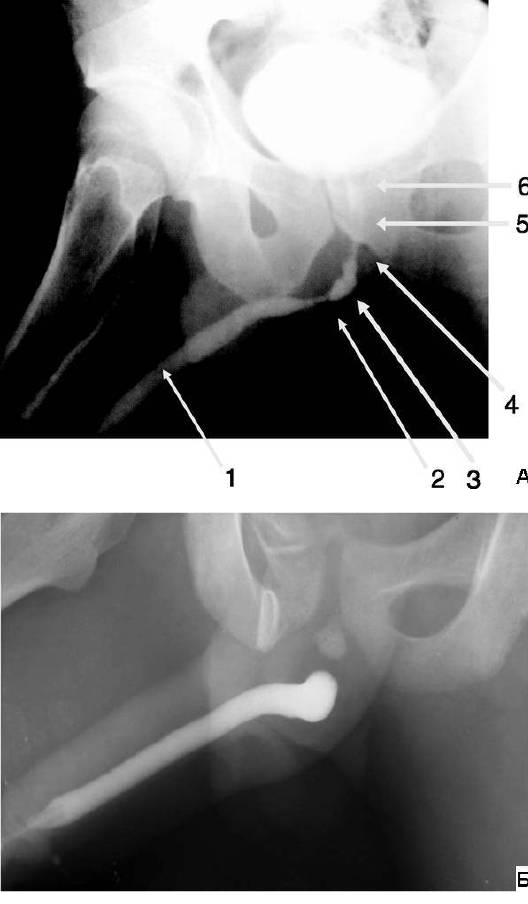

Ретроградную уретрографию проводит ответственный за лечение данного пациента хирург. Метод позволяет определить локализацию, степень и протяжённость сужения при сохранении проходимости мочеиспускательного канала для контрастного вещества (рис. 29-54 А). При облитерации визуализируется только дистальная граница поражения (рис. 29-54 Б). В обоих случаях важно тотчас же выполнить и антеградную (микционную) цистоуретрографию (рис. 29-55).

При проходимом мочеиспускательном канале е контрастное вещество заполняет надстриктурную часть мочеиспускательного канала и визуализирует степень дилятации последнего. При непроходимом мочеиспускательном канале и цистостоме во время напряжения передней брюшной стенки контрастное вещество заполняет проксимальный участок мочеиспускательного канала до стриктуры, что позволит определить протяжённость облитерации. Невозможность таким образом визуализировать проксимальную часть мочеиспускательного канала делает целесообразным проведение бужа Гюйона через свищ и шейку мочевого пузыря в простатическую уретру, что также помогает охарактеризовать протяжённость облитерации.

Таким образом, уретрография позволяет в большинстве случаев определить стриктуру мочеиспускательного канала, её локализацию и степень сужения, выявить осложнения (свищи, камни, дивертикулы и т.д.). Полученной информации чаще всего достаточно для выбора метода лечения (наблюдение, бужирование, эндоскопическая или открытая операция) и даже методики оперативного лечения (резекция или уретропластика).

Вместе с тем в ряде случаев с помощью обязательных методов исследований не удаётся получить исчерпывающие сведения об анатомии стриктуры мочеиспускательного канала, осложнениях и т.д. Именно поэтому необходимо провести дополнительные (факультативные) исследования:

Уретроскопия необходима:

-

при нечётких результатах ретроградной уретрографии и антеградной цисто-уретрографии относительно наличия и отсутствия стриктуры и её характеристик;

-

при неясных причинах образования стриктуры (идиопатическая, рак моче-испускательного канала, туберкулёз) для биопсии слизистой оболочки;

-

как этап исследования мочеиспускательного канала перед внутренней оптической уретротомией.

Цистоуретроскопия необходима при наличии мочепузырного свища в тех случаях, когда:

Эндоскопические исследования мочеиспускательного канала и мочевого пузыря позволяют во всех случаях решить диагностические задачи и уточнить тактику ведения пациента. Как правило, их выполняют под общей анестезией в качестве этапа операции, предшествующего восстановлению мочеиспускательного канала. Целесообразно применение также гибких эндоскопов (или даже детских) под местной анестезией, что доставляет минимальный дискомфорт.

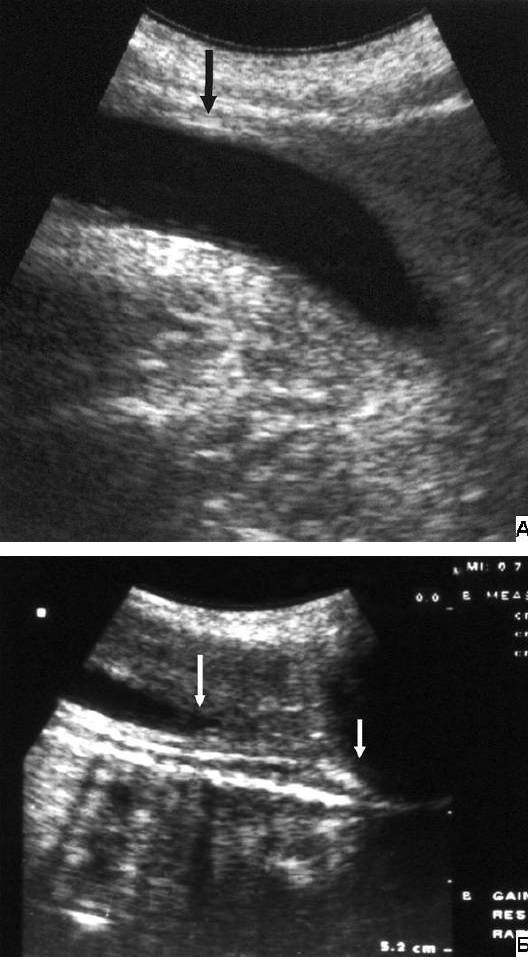

Контрастная уретрография и эндоскопия дают исчерпывающую информацию о локализации, протяжённости и степени стриктуры. Однако глубину поражения губчатого тела и его плотность объективно оценить с помощью пальпации моче-испускательного канала и уретроскопии очень сложно. Для получения объективной информации относительно протяжённости и тяжести спонгиофиброза проводят УЗИ мочеиспускательного канала (рис. 29-56) и спонгиографию (рис. 29-57).

Чрезкожная сонография мочеиспускательного канала и спонгиография показаны для оценки спонгиофиброза в следующих клинических ситуациях:

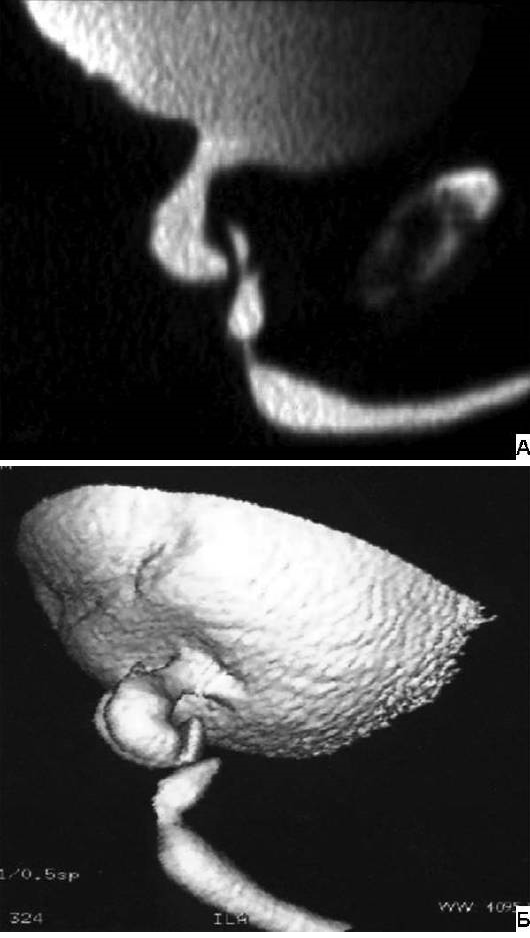

Безусловно, урологу необходима информация о состоянии периуретральных тканей, которая может быть получена с помощью:

-

фистулографии (оценка места поражения периуретральных тканей);

-

МРТ с контрастированием мочеиспускательного канала и трёхмерной реконструкцией (рис. 29-58) в сложных случаях переломов костей с дистракционными разрывами мочеиспускательного канала и других органов малого таза, неоднократных рецидивах стриктур как альтернатива стандартной уретрографии (рутинное использование МРТ при стриктурах мочеиспускательного канала не рекомендуется).

При обследовании больных с подозрением на стриктуру мочеиспускательного канала могут быть применены и другие диагностические процедуры:

Именно эти исследования дают возможность оценить тяжесть клинического течения стриктурной болезни, определяемой: