Фтизиатрия : учебник / Перельман М. И. , Богадельникова И. В. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 446 с. - ISBN 978-5-9704-2493-3 |

Аннотация

В четвертом, переработанном и дополненном, издании учебника по фтизиатрии представлены современные данные об изменениях в эпидемиологии туберкулеза. В издании содержится информация о достижениях медицинской науки в диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. Весь теоретический материал иллюстрирован, что значительно облегчает его восприятие и усвоение.

Учебник соответствует новой программе для студентов медицинских вузов, утвержденной Министерством образования и науки и одобренной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

На компакт-диске представлены тестовые задания для контроля полученных знаний. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может быть рекомендован для последипломного образования врачей, в частности для врачей общей практики и семейных врачей.

Гриф

Гриф Минобрнауки России.

4-е издание, переработанное и дополненное

Министерство образования и науки РФ

Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060105.65 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Фтизиопульмонология» и по специальности 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Фтизиопульмонология и детский туберкулез»

Регистрационный номер рецензии 078 от 15 апреля 2010 года

ФГУ «Федеральный институт развития образования»

Москва

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ГЭОТАР-Медиа»

2013

УДК 616.24-

002.5(075.X) ББК

55.4я73-1 П27

Перельман М. И., Богадельникова И.В.

П27 Фтизиатрия : учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 448 с. : ил. + CD. ISBN 978-5-9704-2493-3

В четвертом, переработанном и дополненном, издании учебника по фтизиатрии представлены современные данные об изменениях в эпидемиологии туберкулеза. В издании содержится информация о достижениях медицинской науки в диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. Весь теоретический материал иллюстрирован, что значительно облегчает его восприятие и усвоение.

Учебник соответствует новой программе для студентов медицинских вузов, утвержденной Министерством образования и науки и одобренной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

На компакт-диске представлены тестовые задания дня контроля полученных знаний.

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может быть рекомендован для последипломного образования врачам общей практики и семейным врачам.

УДК 616.24-

002.5(075.8) ББК

55.4я73-1

Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская группа << ГЭОТАР-Медиа».

© Перельман М.И., Богадельникова И.В., 2013 ©

ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»:, ISBN 978-5-9704-2493-3 оформление, 2013

Глава 10. ОЧАГОВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

Очаговый туберкулез часто рассматривают как малую форму туберкулеза легких.

Клинико-морфологической особенностью очагового туберкулеза легких является малый объем специфических изменений — они развиваются в отдельных легочных дольках 1—2 сегментов. Размеры каждого туберкулезного очага не превышают поперечного размера легочной дольки, т.е. 12 мм. Деструктивные изменения в очаге имеют минимальные размеры (менее 10 мм). Клинические проявления заболевания выражены слабо.

Очаговый туберкулез диагностируют у 6—15% впервые выявленных больных туберкулезом.

Патогенез и патологическая анатомия. Туберкулезные очаги существенно различаются по пути развития и морфологической характеристике. Выделяют свежий и хронический очаговый туберкулез легких.

Свежий очаговый туберкулез — самая ранняя форма вторичного туберкулеза у человека, который в прошлом был инфицирован МВТ и перенес первичный период инфекции.

Свежий очаговый туберкулез может возникнуть в результате повторного поступления в организм вирулентных МВТ (экзогенная суперинфекция). Другой путь его развития — реактивация туберкулезной инфекции в старых остаточных посттуберкулезных изменениях — обызвествленных первичных очагах и/или кальцинатах (эндогенная реактивация).

Роль экзогенной суперинфекции подтверждается более частым заболеванием лиц, которые находятся в контакте с больными-бактериовыделителями. Заболеваемость взрослых членов семей, больных туберкулезом, в 8—10 раз выше, чем среди остального населения. Другое доказательство роли экзогенной суперинфекции в развитии вторичного туберкулеза — первичная устойчивость МБТ к лекарствам у ряда впервые выявленных и ранее нелеченных больных. При этом обнаруживают устойчивость МБТ к тем же противотуберкулезным препаратам, что и у больного, явившегося источником туберкулезной инфекции.

Важную роль эндогенной туберкулезной инфекции в развитии вторичного туберкулеза подтверждает более частое выявление свежих очагов у лиц, имеющих остаточные посттуберкулезные изменения в легких и/или внутригрудных лимфатических узлах. Часто свежие очаги находятся непосредственно в зоне старых туберкулезных очагов с признаками обострения.

Для развития вторичного очагового туберкулеза большое значение имеет ослабление противотуберкулезного иммунитета, сформировавшегося во время первичного периода туберкулезной инфекции. При воздействии факторов риска, отрицательно влияющих на резистентность организма, вероятность развития вторичного туберкулеза значительно увеличивается.

Первые морфологические изменения при вторичном туберкулезе появляются в мелких бронхах верхних сегментов легких. Предпосылками для такой локализации считают ограниченную функциональную и метаболическую активность легочных верхушек — их подвижность ограничена, вентиляция недостаточная, васкуляризация слабая, лимфообращение замедленное. Эти факторы затрудняют элиминацию МБТ, проникших в верхние сегменты легких, способствуют их оседанию и последующему развитию специфического воспаления.

Туберкулезные очаги вторичного генеза чаще обнаруживают в I, II или VI сегментах легкого. Поражение обычно одностороннее, но возможна и двусторонняя локализация процесса.

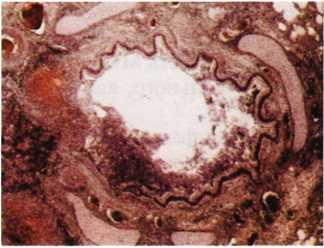

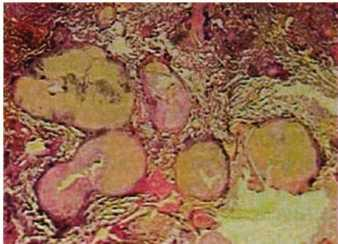

При экзогенном или эндогенном проникновении МБТ в ранее неповрежденную легочную дольку в стенке терминальной бронхиолы возникает специфическое воспаление (рис. 10.1). Происходит аспирация казеозно-некротических масс в респираторные бронхиолы, альвеолярные мешочки и альвеолы. Развиваются внутридольковый казеозный панбронхит, а затем внутридольковая казеозная бронхопневмония (очаг Абрикосова). Аспирация микобактерий в соседние мелкие бронхи и их распространение по лимфатическим сосудам приводят к поражению долек. Совокупность таких поражений создает патоморфологическую картину свежего очагового туберкулеза. Вначале пневмонические очаги бывают преимущественно экссудативными. С этим связана большая угроза дальнейшего прогрессирования туберкулезного процесса. Однако при нормергической реакции тканей на МВТ воспалительная реакция постепенно становится преимущественно продуктивной и вероятность быстрого прогрессирования туберкулезного процесса уменьшается. Воспалительная реакция может постепенно приобретать хроническое течение. В этом случае вокруг отдельных очагов постепенно формируется фиброзная или гиалиновая капсула — это очаги Ашоффа—Пуля (рис. 10.2).

Рис. 10.1. Туберкулезный панбронхит. Гистологический препарат

Рис. 10.2. Очаги Ашоффа—Пуля. Гистотопографический срез

Хронический очаговый туберкулез формируется при замедленной инволюции локальных специфических изменений, что приводит к длительному течению заболевания. При благоприятном развитии с течением времени признаки активного туберкулезного воспаления в очагах исчезают, а грануляционная ткань почти полностью замешается фиброзной. Такие неактивные плотные фиброзные очаги рассматривают как остаточные изменения после излеченного туберкулеза.

При прогрессировании свежего очагового туберкулеза, а также при обострении хронического очагового туберкулеза возможно развитие более тяжелой инфильтративной формы туберкулеза легких.

Клиническая картина. Свежий очаговый туберкулез примерно у 1/3 больных протекает без явных клинических симптомов. У части больных отмечаются симптомы туберкулезной интоксикации — быстрая утомляемость, пониженная работоспособность, снижение аппетита, небольшое уменьшение массы тела. Иногда возникают различные вегетативные расстройства — потливость, тахикардия, наклонность к гипотонии. Температура тела во второй половине дня может повышаться до субфебрильной. В отдельных случаях при вовлечении в патологический процесс плевры возникают непостоянные боли в грудной клетке при дыхательных движениях.

При объективном обследовании выявляют небольшое ограничение дыхательных движений грудной клетки на стороне поражения, иногда ослабление дыхания над зоной поражения. Прогрессирование свежего очагового туберкулеза клинически обычно проявляется усилением симптомов интоксикации и возникновением кашля с небольшим количеством мокроты.

У больных хроническим очаговым туберкулезом при обострении появляются симптомы интоксикации, кашель с мокротой, в отдельных случаях небольшое кровохарканье. При обследовании нередко обнаруживают западение надключичного пространства, укорочение легочного звука, жесткое дыхание и локальные сухие хрипы над зоной поражения.

Диагностика очагового туберкулеза нередко вызывает трудности в связи с отсутствием выраженных клинических и лабораторных признаков болезни.

Туберкулинодиагностика (проба Манту с 2 ТЕ) у больных очаговым туберкулезом чаще выявляет нормергическую реакцию на туберкулин и не имеет большой диагностической ценности.

Бактериологическое исследование является обязательным, несмотря на то, что бактериовыделение при очаговом туберкулезе легких бывает нечасто и обычно скудное. При отсутствии мокроты назначают провоцирующие ингаляции. Бактериоскопию и культуральное исследование (посев) мокроты или бронхиального содержимого проводят не менее 3 раз.

Обнаружение и идентификация микобактерий позволяют верифицировать диагноз, подтвердить активность туберкулезного воспаления и определить чувствительность возбудителя туберкулеза к лекарственным препаратам.

Рентгенологическое исследование — важнейший компонент обследования при очаговом туберкулезе.

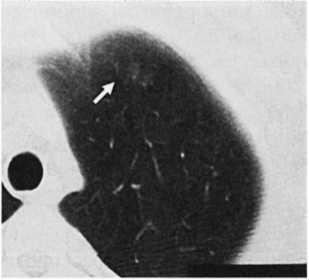

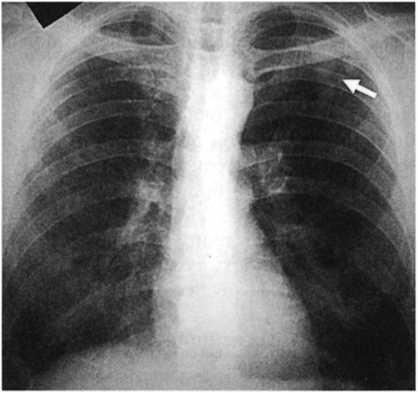

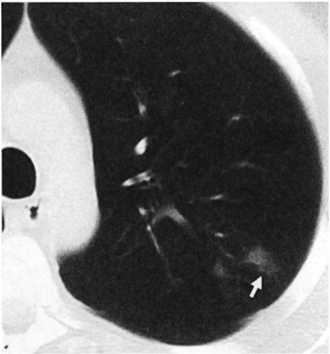

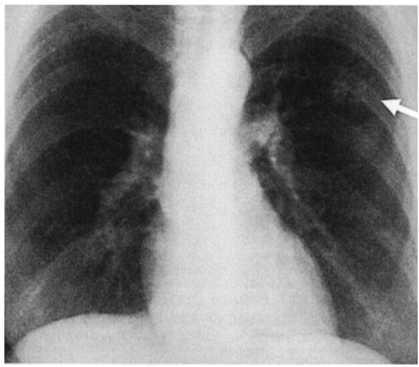

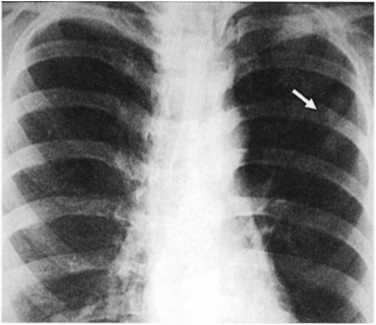

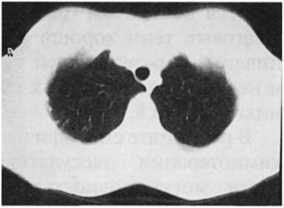

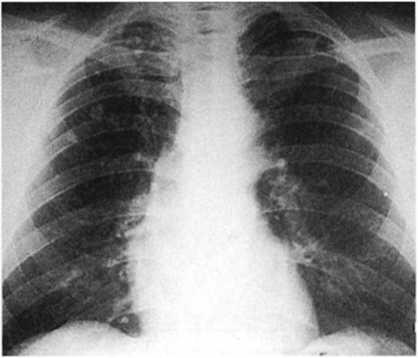

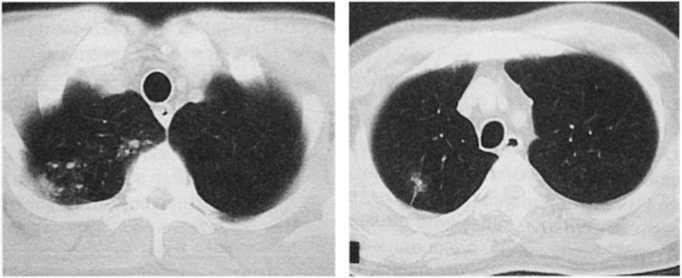

Основной рентгенологический признак очагового туберкулеза — очаговая тень, т.е. затемнение диаметром не более 1,2 см. Самые ранние проявления свежего очагового туберкулеза легких могут быть обнаружены при КТ (рис. 10.3). Более поздние очаговые изменения можно рассмотреть при стандартной рентгено- или флюорографии. На снимке обычно видна небольшая группа очаговых теней малой интенсивности, округлой формы, с нечеткими контурами. Размеры теней преимущественно средние и крупные — от 4 до 12 мм. Заметна тенденция к их слиянию. Очаги, имеющие такое отображение на рентгенограмме, нередко называют мягкими (рис. 10.4). При КТ можно уточнить характер поражения — определить уплотнение ткани вокруг очагов, визуализировать просвет пораженного туберкулезным воспалением бронха (рис. 10.5). Иногда в очаге обнаруживают полость распада (рис. 10.6). При продуктивной тканевой реакции очаги приобретают среднюю интенсивность, более четкие контуры, их размеры уменьшаются до 3—6 мм (рис. 10.7). Очаговые тени хорошо отграничены от окружающей ткани и не имеют тенденции к слиянию (рис. 10.8, 10.9).

Рис. 10.3. Начальная стадия очага Абрикосова. Стрелка указывает на очаги Абрикосова. КТ

Рис. 10.4. Свежий очаговый туберкулез легких. Рентгенограмма легких в прямой проекции

Рис. 10.5. Свежий очаговый туберкулез легких. Перибронхиальные и периваскулярные уплотнения. КТ

Рис. 10.6. Свежий очаговый туберкулез легких. Полость распада в очаге. КТ

Рис. 10.7. Эволюция свежего очагового туберкулеза легких. Стрелкой указаны экссудативные очаги. Рентгенограмма в прямой проекции

Рис. 10.8. Очаговый туберкулез легких. Стрелкой указаны продуктивные очаги. Рентгенограмма в прямой проекции

Рис. 10.9. Очаговый туберкулез легких. Продуктивные очаги. КТ

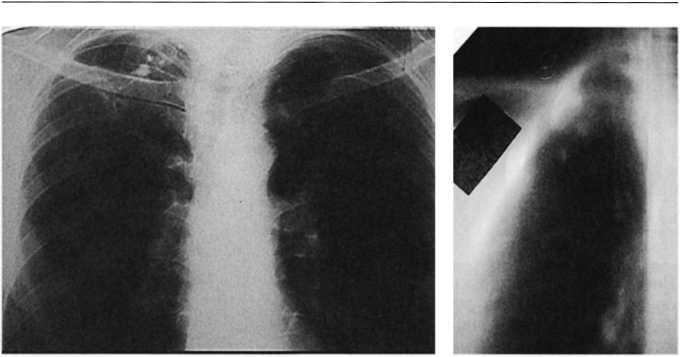

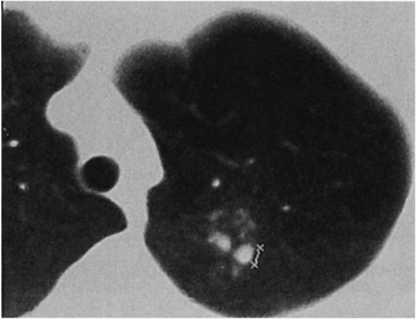

В результате специфической химиотерапии экссудативные очаги могут полностью рассосаться. Продуктивные очаги чаще постепенно уменьшаются и уплотняются. Так формируется рентгенологическая картина хронического очагового туберкулеза (рис. 10.10). КТ позволяет отчетливо визуализировать уплотнение ткани вокруг очагов, выявить деформированные мелкие бронхи и сосуды, фиброзные тяжи, участки эмфиземы (рис. 10.11). Такие изменения называют фиброзно-очаговыми. При обострении хронического очагового туберкулеза в очагах могут быть обнаружены участки деструкции и инфильтрация вокруг очагов (рис. 10.12, 10.13).

Рис. 10.10. Хронический очаговый туберкулез легких. Фиброзные очаги. Рентгенограмма в прямой проекции

Рис. 10.11. Варианты фиброзно-очаговых изменений в легких. КТ

Рис. 10.12. Обострение хронического очагового туберкулеза легких: а — рентгенограмма в прямой проекции; б — продольная томограмма в прямой проекции

Рис. 10.13. Обострение хронического очагового туберкулеза легких. КТ

Фибробронхоскопию у больных очаговым туберкулезом легких проводят при подозрении на реактивации эндогенной туберкулезной инфекции во внутригрудных лимфатических узлах. В этих случаях иногда выявляют нодулобронхиальный свищ. Однако чаще на слизистой оболочке бронха виден лишь рубец как след перенесенного в первичном периоде туберкулеза бронха.

Для верификации диагноза очагового туберкулеза целесообразно использовать ПЦР.