Фтизиатрия : учебник / Перельман М. И. , Богадельникова И. В. - 4-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 446 с. - ISBN 978-5-9704-2493-3 |

Аннотация

В четвертом, переработанном и дополненном, издании учебника по фтизиатрии представлены современные данные об изменениях в эпидемиологии туберкулеза. В издании содержится информация о достижениях медицинской науки в диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. Весь теоретический материал иллюстрирован, что значительно облегчает его восприятие и усвоение.

Учебник соответствует новой программе для студентов медицинских вузов, утвержденной Министерством образования и науки и одобренной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

На компакт-диске представлены тестовые задания для контроля полученных знаний. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может быть рекомендован для последипломного образования врачей, в частности для врачей общей практики и семейных врачей.

Гриф

Гриф Минобрнауки России.

4-е издание, переработанное и дополненное

Министерство образования и науки РФ

Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова» в качестве учебника для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060105.65 «Медико-профилактическое дело» по дисциплине «Фтизиопульмонология» и по специальности 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине «Фтизиопульмонология и детский туберкулез»

Регистрационный номер рецензии 078 от 15 апреля 2010 года

ФГУ «Федеральный институт развития образования»

Москва

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ГЭОТАР-Медиа»

2013

УДК 616.24-

002.5(075.X) ББК

55.4я73-1 П27

Перельман М. И., Богадельникова И.В.

П27 Фтизиатрия : учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 448 с. : ил. + CD. ISBN 978-5-9704-2493-3

В четвертом, переработанном и дополненном, издании учебника по фтизиатрии представлены современные данные об изменениях в эпидемиологии туберкулеза. В издании содержится информация о достижениях медицинской науки в диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. Весь теоретический материал иллюстрирован, что значительно облегчает его восприятие и усвоение.

Учебник соответствует новой программе для студентов медицинских вузов, утвержденной Министерством образования и науки и одобренной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

На компакт-диске представлены тестовые задания дня контроля полученных знаний.

Учебник предназначен студентам медицинских вузов, а также может быть рекомендован для последипломного образования врачам общей практики и семейным врачам.

УДК 616.24-

002.5(075.8) ББК

55.4я73-1

Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская группа << ГЭОТАР-Медиа».

© Перельман М.И., Богадельникова И.В., 2013 ©

ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»:, ISBN 978-5-9704-2493-3 оформление, 2013

Глава 14. КАВЕРНОЗНЫЙ И ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

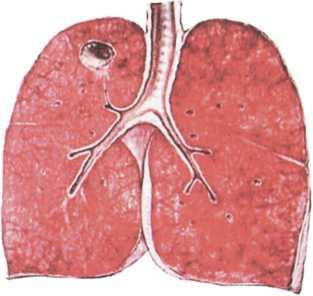

Кавернозный туберкулез отличается от других клинических форм туберкулеза легких наличием в легочной ткани изолированного и стабильного в своих размерах полостного образования без выраженных инфильтративных и фиброзных изменений в окружающей ткани (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Кавернозный туберкулез легкого. Макропрепарат

Важной особенностью кавернозного туберкулеза является ограниченный и обратимый характер морфологических изменений. При кавернозном туберкулезе адекватная комплексная терапия позволяет достигнуть хороших результатов.

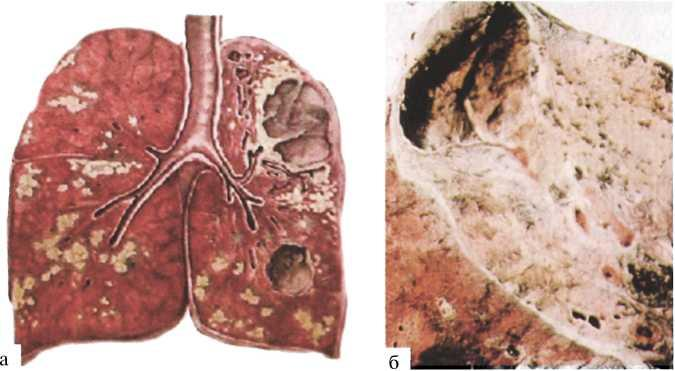

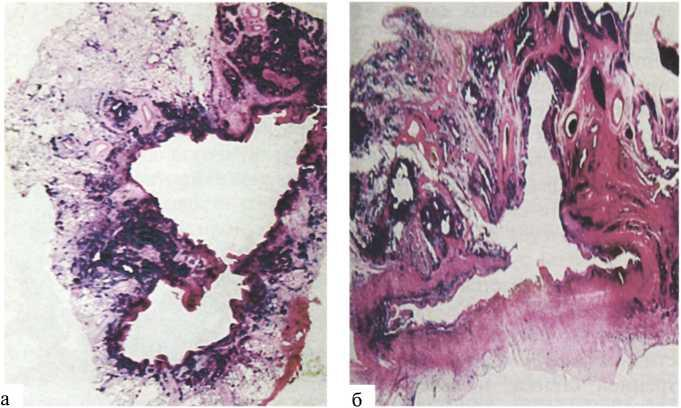

Фиброзно-кавернозный туберкулез характеризуется наличием одного или нескольких полостных образований с хорошо сформированным фиброзным слоем в стенках, выраженными фиброзными изменениями в прилежащей ткани и полиморфными очагами бронхогенной диссеминации, нередко в обоих легких (рис. 14.2).

Рис. 14.2. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких: а — макропрепарат; б — фрагмент макропрепарата

Для фиброзно-кавернозного туберкулеза типично хроническое волнообразное, обычно прогрессирующее течение. Тяжелое специфическое поражение легочной ткани с грубым фиброзом ограничивает возможности эффективного терапевтического лечения. Различают 3 основных варианта фиброзно-кавернозного туберкулеза: ограниченный и относительно стабильный, прогрессирующий, осложненный.

Кавернозным и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких болеют в основном взрослые. У детей развитие фибрознокавернозного туберкулеза возможно в случае прогрессирующего течения первичного туберкулеза, что встречается относительно редко. Больные кавернозным туберкулезом составляют примерно 0,4%, фиброзно-кавернозным — 3% среди впервые выявленных больных туберкулезом легких. Фиброзно-кавернозный туберкулез и его осложнения являются основной причиной смерти больных туберкулезом легких — его диагностируют у 80% умерших от туберкулеза.

Патогенез и патологическая анатомия. Кавернозный туберкулез развивается при прогрессировании других форм туберкулеза. Нередко это происходит в связи с несвоевременным выявлением заболевания, поздним началом лечения, неадекватной лечебной тактикой, повторными нарушениями режима лечения.

Прогрессированию туберкулезного процесса способствуют снижение общей и иммунной резистентности организма, массивная суперинфекция, устойчивость МБТ к лекарствам, присоединение других заболеваний.

На фоне ослабления клеточного иммунитета и увеличения популяции МБТ клеточные элементы разрушаются, трансформируются в казеозные массы, которые отторгаются через дренирующий бронх. Образовавшееся пространство заполняется воздухом — появляется пневмониогенная полость распада. В других случаях деструктивный процесс начинается с поражения слизистой оболочки мелкого бронха и развития панбронхита, а затем распространяется на прилежащую легочную ткань. Последующее разрушение легочной ткани с отторжением казеозных масс приводит к появлению бронхогенной полости распада. Другой путь образования бронхогенной полости — проникновение МВТ в сформировавшийся ранее бронхоэктаз.

Полость распада непосредственно окружена широким слоем казеозно-некротических масс. Снаружи к ним прилежат туберкулезные грануляции. Со временем в наружной части грануляционного слоя образуются коллагеновые волокна, которые формируют тонкий, местами прерывающийся фиброзный слой. В результате вокруг полости появляется трехслойная стенка, характерная для каверны.

Туберкулезная каверна — это сформированная в зоне туберкулезного поражения полость, отграниченная от прилежащей легочной ткани трехслойной стенкой. Внутренний слой стенки образуют казеозно-некротические массы, средний представлен грануляционной тканью, наружный — концентрически расположенными фиброзными волокнами.

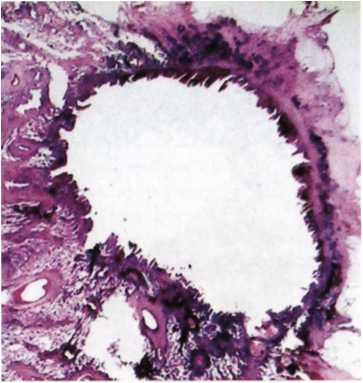

Свежая типичная каверна имеет округлую или овальную форму, окружена малоизмененной легочной тканью (рис. 14.3). Формирование стенки каверны обычно занимает несколько месяцев. По мере образования каверны исходная клиническая форма туберкулеза теряет свои типичные признаки и трансформируется в кавернозный туберкулез.

Рис. 14.3. Сформированная каверна в легком. Гистотопографический срез

В зависимости от характера и конкретного механизма образования выделяют протеолитические, секвестрирующие, атероматозные и алътеративные каверны. Образование протеолитической каверны начинается с расплавления центральной части пневмонического фокуса и постепенно распространяется к периферии. Для секвестрирующей каверны характерно расплавление казеозных масс в краевых участках с последующим продвижением к центру. Расплавление казеозных масс в осумкованном казеозном очаге приводит к появлению атероматозной каверны. В возникновении альтеративных каверн решающее значение имеют нарушения микроциркуляции и питания тканей в зоне туберкулезного воспаления с последующим некрозом отдельных участков.

При эффективном лечении на месте свежей каверны формируется фиброзный очаг, а затем рубец. Иногда каверна закрывается с образованием фокуса. Реже происходит постепенная частичная эпителизация внутренней стенки, и каверна трансформируется в «санированную». Этот вариант заживления не является достаточно надежным и стойким.

При прогрессировании в прилежащей к каверне легочной ткани появляются свежие очаги, а затем зона перикавитарной инфильтрации. Бронхогенная диссеминация МБТ приводит к образованию туберкулезных очагов и фокусов в ранее непораженных отделах легкого, расположенных ниже каверны. Внутренняя поверхность стенки становится неровной, иногда в каверне можно обнаружить слизисто-гнойное содержимое с крошками казеозных масс. Фиброзный слой стенки каверны постепенно расширяется, уплотняется и приобретает непрерывный характер. В прилежащей ткани легкого также развиваются фиброзные изменения. Стенка каверны деформируется. Такую каверну называют фиброзной, или старой (рис. 14.4). Ее образование свидетельствует о трансформации кавернозного туберкулеза в фиброзно-кавернозный туберкулез легких.

Рис. 14.4. Фиброзная каверна в легком (варианты). Гистотопографические срезы (а, б)

Вначале фиброзно-кавернозный туберкулез может быть ограниченным и относительно стабильным. В дальнейшем размеры фиброзной каверны увеличиваются. При наличии нескольких близко расположенных каверн перегородки между ними разрушаются, и формируются многокамерные, нередко гигантские туберкулезные каверны. В перегородках, разделяющих каверны, находятся кровеносные сосуды. Их разрушение нередко приводит к легочному кровотечению. Очаги бронхогенного обсеменения в легком имеют тенденцию к слиянию в фокусы с постепенным образованием новых каверн.

Со временем в стенках каверн, ткани легкого и плевре формируются грубые изменения, имеющие необратимый характер. В результате деформации и деструкции бронхов образуются цилиндрические и мешотчатые бронхоэктазы. Ветви легочной артерии суживаются и частично облитерируются, а бронхиальные артерии расширяются, особенно вблизи стенок каверн. Развивается распространенный прогрессирующий фиброзно-кавернозный туберкулез легких.

При рецидивирующих легочных кровотечениях, нарастающей дыхательной недостаточности, развитии легочного сердца диагностируют осложненный фиброзно-кавернозный туберкулез. При этой форме нередко обнаруживают эмпиему плевры и туберкулезные поражения других органов, в частности спутогенный туберкулез гортани или кишечника. Фиброзно-кавернозный туберкулез может сопровождаться амилоидозом почек, печени, селезенки. Осложненное течение фиброзно-кавернозного туберкулеза с развитием казеозной пневмонии часто приводит к летальному исходу.

Клиническая картина. Больных кавернозным туберкулезом могут беспокоить кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, снижение аппетита, неустойчивое настроение. Эти жалобы нередко обусловлены длительным предшествующим лечением и большой медикаментозной нагрузкой. При перкуссии груди над областью каверны может определяться укорочение легочного звука. После покашливания и глубокого вдоха над зоной поражения иногда выслушиваются влажные и сухие хрипы. У большинства больных каверны «немые», т.е. они не выявляются физикальными методами исследования.

Для больных с впервые выявленным фиброзно-кавернозным туберкулезом легких характерны жалобы на слабость, недомогание, сниженный аппетит, похудение, кашель с мокротой, а при распространенной и осложненной форме болезни — на лихорадку гектического типа, ночной пот, одышку. У длительно болеющих фиброзно-кавернозным туберкулезом отмечаются симптомы хронической интоксикации, одышка, кашель с небольшим количеством мокроты (до 50—100 мл в сутки), иногда с примесью крови. Характерны обилие жалоб во время обострения и относительно удовлетворительное состояние в период ремиссии. Длительность ремиссии обычно небольшая. У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом обычно выявляют западение межреберных промежутков, над- и подключичных ямок на стороне поражения, иногда опущение плеча. При значительном уменьшении объема легкого по отклонению трахеи определяют смещение органов средостения в сторону поражения. Перкуторный звук над пораженным легким обычно укорочен, дыхание бронхиальное, ослабленное. В области локализации каверны, особенно после покашливания, выслушиваются влажные хрипы.

В результате длительного непрерывного лечения больных фиброзно-кавернозным туберкулезом могут наступить стабилизация процесса и отграничение зоны поражения. Уменьшаются перикавитарное воспаление и выраженность казеозно-некротического и грануляционного слоя, рассасываются бронхогенные и лимфогенные туберкулезные очаги. Такая динамика чаще наблюдается при ограниченном фиброзно-кавернозном туберкулезе. Однако спустя некоторое время специфический процесс обычно снова прогрессирует.

С учетом необратимого характера морфологических изменений в легких, бронхах и плевре у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом важно рассмотреть вопрос о применении хирургического лечения. При ограниченной протяженности поражения удаление фиброзной каверны и прилежащих измененных тканей нередко позволяет добиться стойкого клинического излечения. При прогрессирующем и осложненном фиброзно-кавернозном туберкулезе эффективность комплексного лечения с использованием хирургических вмешательств значительно ниже. Кроме того, возможности использования хирургических методов лечения у больных распространенным и осложненным фиброзно-кавернозным туберкулезом часто ограничены в связи с имеющимися противопоказаниями к операции.

Диагностика кавернозного и фиброзно-кавернозного туберкулеза легких в большинстве случаев не вызывает затруднений. В анамнезе у абсолютного большинства таких больных есть данные о ранее диагностированном туберкулезе. Имеются указания на хроническое течение заболевания, отмечаются его характерные клинические проявления, а при рентгенологическом исследовании в легких обнаруживаются сформированные каверны.

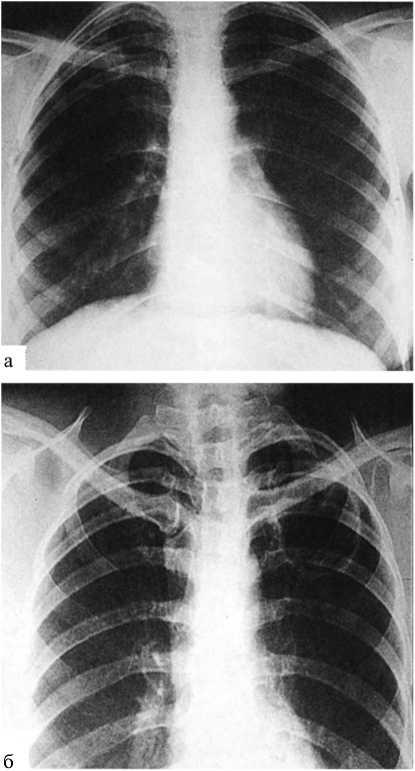

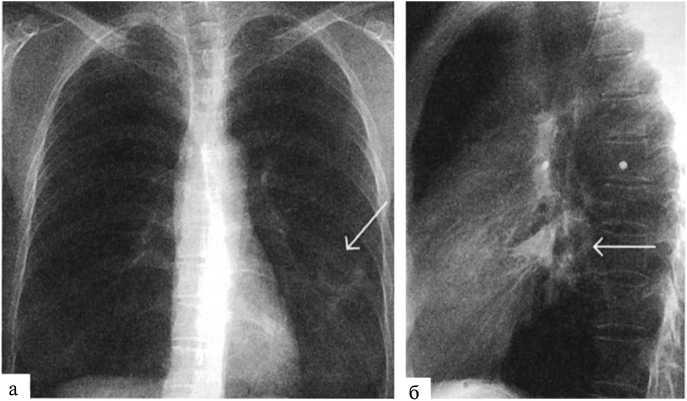

При рентгенологическом исследовании туберкулезные каверны чаще обнаруживают в верхних отделах легких (рис. 14.5). В прямой и боковой проекциях обычно получают четкое изображение полостного образования в легком (рис. 14.6).

Рис. 14.5. Кавернозный туберкулез: а — каверна в верхней доле правого легкого; б — каверна в верхней доле левого легкого. Рентгенограммы легких в прямой проекции

Рис. 14.6. Кавернозный туберкулез левого легкого: а — рентгенограмма легких в прямой проекции; б — рентгенограмма легких в боковой проекции

Основным рентгенологическим признаком каверны является замкнутая кольцевидная тень, которая сохраняется на снимках в 2 взаимно перпендикулярных проекциях.

Участок легкого, ограниченный кольцевидной тенью, называют окном каверны. Оно прозрачнее, чем окружающая легочная ткань. В окне каверны не видны тени, обусловленные структурными элементами легкого (рис. 14.7). Косвенными признаками каверны являются тень горизонтального уровня находящейся в ней жидкости и очаговые тени бронхогенного обсеменения. Они, как правило, крупные, неправильной формы, без четких контуров, местами сливного характера.

Рис. 14.7. Туберкулезная каверна. Фрагмент рентгенограммы легких в прямой проекции

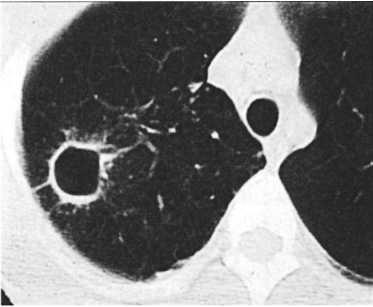

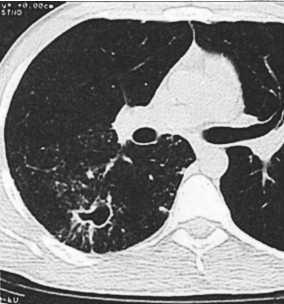

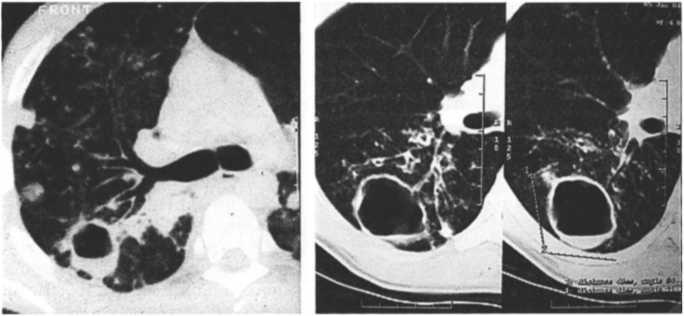

Наиболее информативным методом диагностики каверны и сопровождающих ее изменений в легких является КТ. Она позволяет получить детальное представление о топографии каверны, ее форме и размерах, состоянии и толщине стенки, а также отчетливо видеть более старые и свежие очаги бронхогенного обсеменения (рис. 14.8).

Рис. 14.8. Кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого. Фрагмент КТ

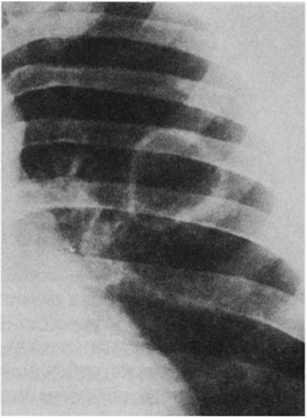

При кавернозном туберкулезе обычно определяется одна кольцевидная тень округлой формы. Толщина стенки каверны 2-3 мм, внутренний контур стенки четкий, наружный — чаще неровный и размытый, особенно при перикавитарном воспалении. Рубцующаяся каверна имеет неправильную форму с тяжами к корню легкого и плевре (рис. 14.9).

Рис. 14.9. Рубцующаяся каверна в нижней доле правого легкого. Фрагмент КТ

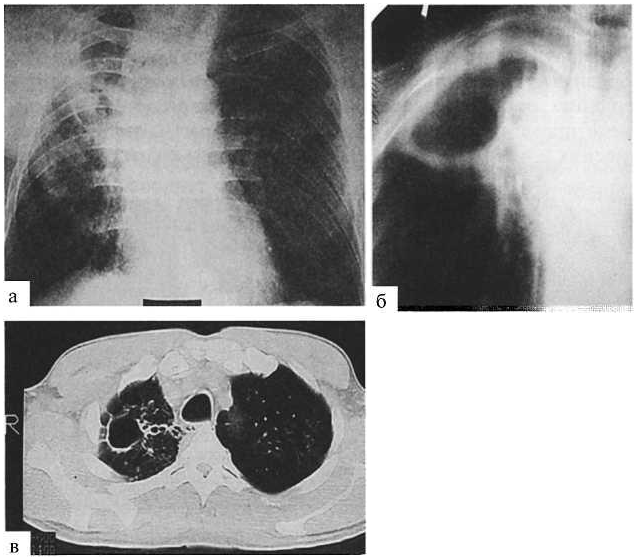

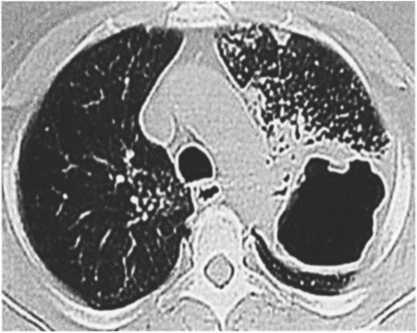

При фиброзно-кавернозном туберкулезе рентгенологическое исследование обнаруживает одну или несколько кольцевидных теней, уменьшение пораженных отделов легкого, полиморфные очаговые тени бронхогенного обсеменения (рис. 14.10). Диаметр кольцевидных теней варьирует от 2—4 см до размера доли легкого, форма может быть округлой, но чаще она неправильная или полициклическая (при объединении нескольких каверн). Иногда в просвете каверны определяется секвестр или уровень жидкости (рис. 14.11, 14.12).

Рис. 14.10. Фиброзно-кавернозный туберкулез с поражением верхних отделов правого легкого и очагами бронхогенной диссеминации в левом легком: а — рентгенограмма легких в прямой проекции; б — продольная томограмма; в — КТ

Рис. 14.11. Туберкулезная каверна с секвестром в верхней доле левого легкого. КТ

Рис. 14.12. Туберкулезная каверна с уровнем жидкости (варианты). Фрагменты КТ

При верхнедолевой локализации каверны в нижних отделах легких обнаруживают очаги и фокусы бронхогенного обсеменения, фиброзную тяжистость. Уменьшение объема легкого приводит к смещению органов средостения в сторону поражения. Межреберные промежутки суживаются, купол диафрагмы поднимается. В средних и нижних отделах обоих легких видны очаги бронхогенного обсеменения, которые при прогрессировании превращаются в фокусы и полости распада.

При двустороннем фиброзно-кавернозном туберкулезе, сформировавшемся из гематогенного диссеминированного, каверны и фиброзные изменения локализуются в верхних отделах легких довольно симметрично. В нижних отделах повышается прозрачность легочных полей.

Для верификации диагноза, как правило, используют бактериологические методы. У больных с впервые выявленным кавернозным туберкулезом легких информативной может оказаться микроскопия мокроты. Однако массивность бактериовыделения у этих больных невелика, поэтому лучше использовать люминесцентную микроскопию. В случаях кавернозного туберкулеза, развившегося на фоне длительной химиотерапии, обнаружить МВТ трудно. Необходимы повторные исследования мокроты с обязательным использованием культурального метода.

При фиброзно-кавернозном туберкулезе бактериовыделение часто бывает массивным, особенно у впервые выявленных больных, поэтому МВТ обычно обнаруживают методом прямой бактериоскопии. При бактериологическом исследовании важно выделить чистую культуру микобактерий и определить их чувствительность к противотуберкулезным химиопрепаратам. Нередко микобактерии оказываются устойчивыми к нескольким из них, что позволяет объяснить неэффективность проводившейся химиотерапии.

При исследовании мокроты у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом наряду с МВТ могут быть обнаружены кристаллы холестерина, соли аморфных фосфатов, обызвествленные эластические волокна — тетрада Эрлиха. Часто присутствует также разнообразная бактериальная и грибковая флора. Поэтому анализ мокроты должен включать бактериограмму и исследование на грибы. В диагностически сложных случаях целесообразно использовать ПЦР, а таюке бронхоскопическую биопсию с гистологическим исследованием биоптата.

Во время фибробронхоскопии изменения в бронхах при кавернозном туберкулезе выявляют редко. В случаях фибрознокавернозного туберкулеза специфическое поражение дренирующего бронха обнаруживают у 10—15% больных. Иногда туберкулез поражает также гортань. Часто наблюдаются неспецифический гнойный эндобронхит и деформация бронхов из-за развивающегося фиброза.

Результаты туберкулинодиагностики у больных кавернозным и фиброзно-кавернозным туберкулезом чаще свидетельствуют о нормергической чувствительности к туберкулину. При осложненном течении заболевания чувствительность к туберкулину может снижаться вплоть до отрицательной анергии.

Изменения в общем анализе крови у больных кавернозным и фиброзно-кавернозным туберкулезом зависят от фазы туберкулезного процесса. При усилении воспалительной реакции отмечают лейкоцитоз со сдвигом влево, уменьшение количества лимфоцитов, повышение СОЭ. При повторяющихся легочных кровотечениях, а также при амилоидозе внутренних органов возникает анемия.

В общем анализе мочи во время вспышки заболевания наблюдаются небольшая протеинурия, единичные лейкоциты и эритроциты.

У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом существенно нарушаются функции внешнего дыхания, печени, почек, желудка и кишечника, системы гипофиз—кора надпочечников, угнетается клеточный иммунитет. Наблюдаются гипоксемия, нарушаются метаболические процессы. Развивающиеся легочное сердце, легочно-сердечная недостаточность могут стать причиной смерти.