РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Руководство для врачей и клинических психологов

Рекомендовано Редакционно-издательским Советом Российской Академии образования к использованию в качестве учебно-методического пособия

Москва — Воронеж 2002

УДК 159.9.01 ББК 88.4 Б68

Главный редактор Д. И. Фельдштейн

Заместитель главного редактора С. К. Бондырева

Члены редакционной коллегии:

Рецензенты: профессор, д. п. н., чл.-корр. АПН Украины Л. Ф. Бурлачук, д. м. н. профессор Г. К. Дзюб

Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н.

Б68 Клиническая патопсихология: Руководство для врачей и клинических психологов. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002.- 512 с. (Серия «Библиотека психолога»).

В руководстве излагаются основные принципы, методы и методологические основы патопсихологии. Приводятся сведения о наиболее часто применяемых методиках исследования внимания, памяти, сенсомоторики, уровня и особенностей протекания мыслительных процессов, личностных свойств. В разделах, посвященных вопросам патопсихологической семиотики, дается характеристика данных, получаемых при обследовании больных шизофренией, маниакально-депрессивным психозом, эпилепсией, олигофренией, старческим слабоумием, пресенильными психозами (деменциями), церебральным атеросклерозом, алкоголизмом, с последствиями черепно-мозговой травмы, пограничными нервно-психическими расстройствами, психическими заболеваниями детского и подросткового возраста. Обсуждаются вопросы валидности патопсихологических методик в нозологической психиатрической диагностике.

Для врачей: психиатров, невропатологов, наркологов; медицинских (клинических) и специальных психологов, юристов, а также для более широкого круга читателей, интересующихся вопросами психиатрии и психологии. Может служить учебным пособием для студентов медицинских вузов, психологических факультетов (отделений) университетов и высших педагогических учебных заведений.

ISBN 5-89502-314-2 (МПСИ)

ISBN 5-89395-375-4 (НПО «МОДЭК»)

© Московский психолого-социальный институт, 2002

© Издательство НПО «МОДЭК» Оформление, 2002

Предисловие

Настоящее руководство является продолжением и развитием ранее изданных авторами книг по проблемам патопсихологии. Все они за сравнительно непродолжительный отрезок времени попали в разряд библиографических редкостей, некоторые даже отсутствуют в крупных библиотеках.

Патопсихология — относительно молодая наука, представленная немногочисленными руководствами и пособиями Б. В. Зейгарник и С. Я. Рубинштейн, а также вышеперечисленными. Потребность же в них крайне велика. В них нуждаются психиатры, клинические (медицинские) психологи, дефектологи, педагоги, юристы и другие специалисты. Они необходимы студентам-медикам, студентам психологических факультетов и отделений университетов и педагогических вузов. Особенно важное значение приобретают знания в области патопсихологии для специалистов, проводящих экспертную работу — судебно-психиатрическую, судебно-психологическую, военную, трудовую. В то же время в последние годы появились книги, претендующие на роль руководств по экспериментальной психологии, в которых совершенно непродуманно и без всякой системы собраны самые разнообразные тесты, иногда даже заимствованные из газет и популярных журналов, часто лишенные какого-либо теоретического обоснования, без проверки их валидности и надежности.

Цель настоящего руководства — ознакомить профессиональных читателей с вопросами методологии патопсихологического исследования, основными приемами его проведения и патопсихологической семиотикой, то есть отражением клинической картины психического заболевания в результатах психологических исследований. Этому соответствует структура нашего руководства.

Авторы не претендуют на абсолютно полное, исчерпывающе подробное изложение отдельных методик. В психологической литературе инструкции по применению многих из них представлены самостоятельными многостраничными руководствами, например, по методикам Векслера, Рейвена, Люшера, Розенцвейга, СМИЛ (MMPI) и др. Наша задача главным образом состояла в ознакомлении читателя с методиками, способом их использования, критической оценке описанных в руководстве методик, обучении тактике и стратегии проведения психологического исследования. Конечно, очень ценно, когда исследующий знает как можно больше методик, но еще важнее, когда он понимает их значение и возможность получения с их помощью результатов, необходимых для клинициста, психотерапевта, реабилитолога. Патопсихолог должен не только снабдить психиатра имеющими диагностическое значение данными, но и представить психологическую структуру обнаруженных им изменений психической деятельности, с которой связано возникновение патопсихологических симптомов.

Мы далеки от тенденции пользоваться лишь одной группой методик — либо типа функциональных проб в понимании Б. В. Зейгарник, либо одних лишь опросников, тестов, проективных методов. Одно должно разумно дополнять другое. Нельзя исследование больного строить лишь на результатах данных, полученных с помощью опросников и психодиагностических тестов. Наш опыт работы в клинической патопсихологии показывает, что основное значение следует придавать функциональным пробам, дающим четкую структурную картину нарушений психической деятельности. Эти методики разработаны московской школой патопсихологов Б. В. Зейгарник и С. Я. Рубинштейн, к ученикам и последователям которых относят себя и авторы настоящей книги. Но такое исследование хорошо дополняется и уточняется данными, получаемыми с помощью некоторых опросников, тестов.

Разумеется, мы не можем претендовать на описание всего обширного диапазона психологических методик и ограничиваемся описанием известных нам по собственному опыту и представляющейся нам бесспорной литературе.

Авторы будут признательны читателям за отзывы и пожелания, это поможет им в дальнейшей работе.

Блейхер В. М. Экспериментально-психологическое исследование психически больных. — Ташкент, 1971; Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. — Ташкент, 1976; Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. — Киев, 1986; Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Практическая патопсихология. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

Методики для исследования внимания и сенсомоторных реакций

Корректурная проба

Методика направлена на исследование внимания — выявляется способность к концентрации его, устойчивость. Корректурная проба впервые была предложена В. Bourdon в 1895 г.

Исследование производится при помощи специальных бланков с рядами расположенных в случайном порядке букв. Инструкция предусматривает зачеркивание одной или двух букв (выбор их определяется исследующим). При этом каждые 30 или 60 с исследующий делает отметку в том месте таблицы, где в это время находится карандаш больного. Регистрируется также время, затраченное испытуемым на выполнение всего задания.

Проверка выполнения производится по заранее тщательно подготовленному образцу путем сопоставления. Отмечается количество ошибок и темп выполнения задания. Существенное значение имеет распределение ошибок в течение опыта — равномерно ли они встречаются во всей таблице или наблюдаются преимущественно в конце исследования в связи с истощаемостью. Учитывается характер ошибок — пропуски отдельных букв или строчек, зачеркивание других, расположенных рядом или внешне похожих букв. В ряде случаев целесообразно повторное исследование, изменение результатов при этом может свидетельствовать не только об изменении состояния больного, но и об особенностях его отношения к исследованию.

При органической церебральной патологии обследуемому часто не удается улучшить качество выполнения задания. Здоровые обследуемые выполняют задания (вычеркивают две буквы на приведенном бланке) за 6—8 мин и допускают при этом не более 15 ошибок (однако в любом случае нормативы выполнения задания необходимо устанавливать экспериментально для каждой партии бланков и для соответствующих возрастов испытуемых). С. Я. Рубинштейн (1970) рекомендовала графическое отображение результатов корректурной пробы. На графике совмещаются две кривые — изменение скорости работы (по количеству просмотренных за единицу времени букв) и изменение точности (по количеству ошибок в те же интервалы времени). Такие графики позволяют в динамике выявить утомляемость больных, неустойчивость их внимания либо, наоборот, их врабатываемость, проявляющуюся в улучшении качества работы.

Корректурная проба отличается большой простотой, она не требует специальных приспособлений, кроме бланков, карандаша и секундомера. В зависимости от стоящей перед патопсихологом задачи она может быть легко модифицирована.

Существует много модификаций методики. Наиболее известными из них в нашей стране являются методика колец Ландольта и методика Тулуз-Пьерона.

Методика Э. Ландольта предназначена для диагностики концентрации и переключаемости внимания, скорости переработки информации в зрительном анализаторе, определения психомоторного темпа, состояния работоспособности человека, утомляемости и т. п. Ее стимульный материал представляет собой набор колец с определенным положением разрыва (на 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23 и 24 ч, если ориентироваться на циферблат часов). В таблице содержится по 32 кольца в строке, всего 32 строки. Испытуемые должны внимательно просматривать строки бланка и зачеркивать кольца с определенным разрывом. Можно регламентировать время проведения методики (например, 5 мин); сообщение в данном случае перед началом проведения методики того, что ее следует выполнить в течение пяти минут, провоцирует нервно-психическое напряжение у испытуемого и повышает сложность задания.

Результаты обрабатываются с помощью специального «ключа» или трафарета.

Методика удобна для исследования испытуемых с недостаточным знанием букв.

В. П. Сысоевым (1996) создана оригинальная модификация методики, позволяющая количественно диагностировать продуктивность, скорость, точность (безошибочность), выносливость и надежность деятельности.

Методика Тулуз-Пьерона предназначена для дифференцирования близких по форме и содержанию стимулов в течение точно определенного, длительного времени.

Она направлена на изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости), а также темпа деятельности. Опосредованно методика позволяет судить о точности и надежности переработки информации, волевой регуляции, влиянии личностных особенностей на работоспособность и динамику работоспособности.

Классический вариант методики включает в себя 30 строк, содержащих восемь типов квадратиков, различающихся тем, к какой грани или к какому углу добавлены черные полукруг или четверть круга. Все типы квадратиков расположены в случайном порядке. Порядок проведения исследования, его принципиальные особенности, а также особенности оценивания результатов близки к описанным выше для пробы Бурдона. Методика рассчитана для широкого возрастного диапазона начиная с 15 лет

Л. А. Ясюковой (1997) разработана модификация методики применительно для детей начиная с шестилетнего возраста. В ней количество строк сокращено. Адаптированы к возрасту инструкция и порядок проведения методики. Как установлено автором модификации, методика Тулуз-Пьерона оказалась высокоинформативным методом в диагностике минимальных мозговых дисфункций у детей.

Счет по Крепелину

Методика была предложена Е. Kraepelin в 1895 г. для исследования работоспособности — упражняемости и утомляемости. В большой столбец записывалось много однозначных чисел, которые испытуемый должен складывать в уме. Результаты оценивались по количеству сложенных в определенный промежуток времени чисел и допущенных при этом ошибок.

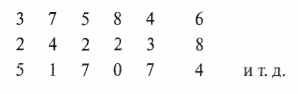

В настоящее время чаще пользуются этой методикой в модификации R. Schulte — обследуемый производит сложение в столбцах, состоящих лишь из двух цифр. Чтобы уменьшить затрату времени на выполнение задания, R. Schulte предложил при получении в сумме двухзначного числа записывать только единицы, отбрасывая десяток.

Например:

Однако это затрудняет для некоторых больных выполнение задания и поэтому не является обязательным условием.

Для проведения опыта необходим специальный бланк. При отсутствии бланков, отпечатанных типографским путем, их можно напечатать на пишущей машинке (обязательно четко, желательно первый или второй экземпляр). Больному дается инструкция — производить сложение чисел в столбцах. Его предупреждают о том, что исследующий будет делать свои пометки. Каждые 30 с или каждую минуту исследующий делает отметку в том месте, где в это время остановился больной, затем подсчитывает количество сложений и допущенных ошибок для каждого отрезка времени. В результате с помощью графической интерпретации данных можно получить кривые работоспособности, которые отражают равномерность и темп выполнения задания, выявляют наличие истощаемости, врабатываемости, расстройства внимания.

Проведение исследования с помощью этой методики не требует особой грамотности испытуемого, однако могут сказаться его профессиональные навыки. Так, счетные работники при исследовании с помощью таблиц Крепелина могут демонстрировать неплохие результаты, хотя в других методиках (например, в корректурной пробе) у них выступает явная истощаемость. М. А. Докучаева (1967) указывает на роль некоторых личностных особенностей, свойств темперамента, влияющих на темп работоспособности. Это должно учитываться при проведении опыта. По первоначальному темпу работоспособности выводы делать нельзя, его следует сравнивать с деятельностью обследуемого в дальнейшем.

Отсчитывание

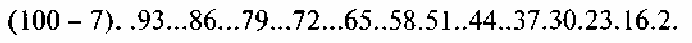

Методика была предложена Е. Kraepelin. При исследовании ею обнаруживаются возможности осуществления испытуемым счетных операций, состояние внимания. Опыт заключается в отсчитывании от 100 или 200 все время одного и того же числа. Испытуемого предупреждают, что считать он должен про себя, а вслух только называть полученное при очередном вычитании число. В промежутках между числами исследующий равномерно ставит точки (приблизительный хронометраж). Можно фиксировать длительность пауз секундомером. Запись опыта приобретает следующий вид:

При наличии повышенной истощаемости длительность пауз в конце, несмотря на то что задание становится более легким, увеличивается. Возможны два вида ошибок. Первый — ошибки в единицах и главным образом при переходе через десяток — свидетельствует о некоторой интеллектуальной недостаточности, например:

Второй — ошибки в десятках — характерен главным образом для больных с неустойчивым вниманием.

Например:

При выраженном слабоумии с недостаточностью критики (например, при прогрессивном параличе) отсчитывание ведется вопреки инструкции и вместо 7 вычитается 10, вместо 17—20. Причем эти ошибки не всегда удается корригировать. При ошибочном выполнении задания можно либо указать больному на допущенную ошибку, либо, доведя опыт до конца, повторить его сначала.

Отыскивание чисел по таблицам Шульте

Методика применяется для исследования темпа сенсомоторных реакций и особенностей внимания. Исследование производится с помощью специальных таблиц, изготовление которых несложно. На этих таблицах в беспорядке расположены числа от 1 до 25. Размер таблицы — 60x60 см. Обследуемый находится на таком расстоянии от таблицы, чтобы видеть ее целиком. Ему дается инструкция отыскивать числа по порядку, каждое показать указкой и назвать вслух. Секундомером отмечается время, которое затрачивается на каждую таблицу. Можно отмечать количества чисел, найденных обследуемым за каждые 30 с, либо время, за которое обследуемый находит каждые пять чисел.

Для оценки результатов сравнивают время, затрачиваемое обследуемым на каждую таблицу, или в пределах одной таблицы сравнивают показатели деятельности обследуемого за определенные отрезки времени. Результаты можно выразить графически. Существенное значение имеет установление равномерности темпа выполнения задания. Обычно здоровые обследуемые ведут поиск чисел в таблицах равномерно, а иногда даже наблюдается у них ускорение темпа сенсомоторных реакций в последующих таблицах. Если же поиск ведется неравномерно, то следует уточнить характер этого явления — признак ли это повышенной истощаемости или запоздалой врабатываемости. Известное значение может иметь «кривая истощаемости», построенная графически на основании результатов опыта, так как она может объективно отражать характер астении. Так, при гиперстеническом варианте астении кривая истощаемости по таблицам Шульте (как и в счете по Крепелину) характеризуется высоким начальным уровнем, резким его спадом и тенденцией к возврату к исходным показателям. При гипостенической форме астении кривая истощаемости отличается невысоким исходным уровнем и постепенным и неуклонным снижением показателей, без заметных их колебаний в сторону улучшения. Обнаружение такого рода кривых имеет не только клинико-диагностическое значение, но может быть использовано и для вынесения прогностических суждений. Гиперстеническая форма астении в прогностическом отношении благоприятнее гипостенической. Обнаружение у одного и того же больного смены гиперстенической формы кривой истощаемости гипостенической может рассматриваться как признак прогредиентности заболевания и, в частности, способствовать дифференцированию атеросклеротической астении от наблюдающихся в пожилом возрасте соматогенных или психогенных астенических состояний.

Иногда при выраженных расстройствах активного внимания больной допускает в работе ошибки — пропускает отдельные числа, показывает вместо одного другое, внешне похожее (например, 8 вместо 3). Сочетание нарушенного внимания и повышенной истощаемости проявляется в увеличении количества ошибок в каждой последующей таблице. В некоторых случаях наблюдается ошибка такого рода — искомое однозначное число показывается в двухзначном, в состав которого оно входит. Так, например, вместо того чтобы показать число 2, обследуемый указкой находит цифру 2 в числах 12 или 22. Иногда при наличии слабоумия это зависит от плохого понимания инструкции и после дополнительного объяснения характера выполнения задания можно все же добиться от обследуемого преодоления этой ошибки. При нарочитом же поведении дополнительная инструкция не меняет положения дела, вызывает возражения у обследуемого: «А это разве не 2? Вы просили находить числа, вот я их и нахожу».

Таблицы Шульте обладают равной степенью трудности, они почти не запоминаются, и поэтому в процессе исследования их можно использовать повторно.

Пробы на переключение

При патопсихологическом исследовании пробы на переключение могут быть использованы для суждения о подвижности психических процессов, хотя этим не определяется все значение полученных с их помощью данных: в процессе исследования устанавливается степень сохранности словарного запаса, произведения счетных операций и т. д.

Следует заметить, что иногда инертность психической деятельности обнаруживается уже в затруднениях, испытываемых больным в переключении от одного задания к другому. В этих случаях испытуемый последующее задание пытается выполнить по образцу предыдущего (например, при словесном варианте исключения пытается следовать модусу, выработанному при выделении существенных признаков) либо же включает в решение слова из предыдущего задания.

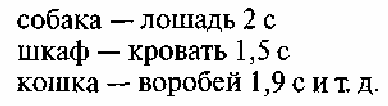

Методика М. С. Лебединского

Заключается в назывании больным поочередно пар слов, обозначающих одушевленные и неодушевленные предметы. В протоколе регистрируются называемые испытуемым слова и время между называнием отдельных пар, например:

При исследовании этой методикой инертность психических процессов обнаруживается не только в нарушениях чередования, но и в том, что называемые слова ограничиваются определенным кругом понятий (например, из одушевленных — только звери или насекомые, из неодушевленных — только мебель или транспорт) и в повторении одних и тех же слов.

Чередование антонимов и синонимов

Эта методика предложена нами для выявления инертности психических процессов у больных с органической церебральной патологией и при известной интеллектуально-мнестической сохранности (при начальных стадиях церебрального атеросклероза). Приступая к исследованию, необходимо иметь заранее подготовленный набор слов, к которым здоровому человеку нетрудно подобрать как синонимы, так и антонимы. Испытуемому дается инструкция поочередно подбирать и называть синонимы и антонимы к словам, которые он сейчас услышит.

Примерный набор слов:

Сложение с поочередно меняющимися слагаемыми

Испытуемому предлагают к какому-либо числу поочередно прибавлять два других, например к 7 добавить 5, к сумме — 6, затем к образовавшейся сумме вновь 5, затем — вновь 6 и т.д. При этом вслух испытуемый произносит лишь результативные числа. Произведение им всей операции сложения вслух значительно облегчает выполнение задания. В протоколе ход решения задания здоровым испытуемым приобретает следующий вид:

При этом возможны ошибки чередования, наблюдающиеся преимущественно вначале (больные эпилепсией), либо в конце в связи с истощаемостью (при церебральном атеросклерозе), либо (при грубой органической церебральной патологии) в течение всего задания.

Поочередное вычитание

Эта методика является модификацией методики отсчитывания. Однако от 100 или 200 отсчитывается не одно и то же вычитаемое, а два чередующихся, например 7 и 8. В записи это приобретает следующий вид:

Эта методика представляется нам более трудной, чем предыдущая, при ней значительно легче обнаруживаются не только инертность психических процессов, но и особенно их истощаемость.

Исследование переключения внимания с помощью модификации таблиц Шульте

Методика предложена Ф. Д. Горбовым (1959, 1964) и используется в психологии труда. Она выявляет инертность психических процессов, при проведении хронометража отдельных этапов работы обследуемого позволяет также установить наличие повышенной истощаемости. Для исследования используется таблица, разделенная на 49 клеток (7 на 7), в которых в случайном порядке расположены черные и красные цифры. Числа черного ряда — от 1 до 25, красного ряда — от 1 до 24. Согласно инструкции обследуемый должен вначале отыскать указкой черные числа в возрастающем порядке, а затем последовательно, в убывающем порядке показать красные числа. Регистрируется затраченное на это обследуемым время. Затем дается другая инструкция: показывать черные и красные числа попеременно и в ином порядке — 1 — черное и 24 — красное, 2 — черное и 23 — красное, 3 — черное и 22 — красное и т. д. Как правило, время на поиск чисел при необходимости переключения внимания оказывается большим, чем то, которое затрачивается на отыскание их по порядку. Этот показатель и характеризует состояние способности к переключению внимания у обследуемого.

Для обследования больных с помощью этой методики таблицу следует предварительно проверить на здоровых и получить показатели, характерные для нормы именно по данной таблице.

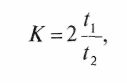

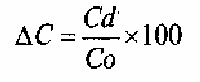

Ю. Г. Степанов (1974) для характеристики внимания предложил пользоваться коэффициентом переключаемости внимания, вычисляемым по формуле

где t1 — среднее время, показанное на 4 таблицах Шульте, t2 — среднее время выполнения задания по таблицам Горбова, удваиваемое в связи с тем, что объем задания по таблицам Горбова в 2 раза превышает объем задания в таблицах Шульте. Проведенные им исследования показали статистически достоверную разницу в коэффициенте переключаемости у больных туберкулезом легких в сравнении с контрольной группой здоровых.

Корректурная проба с переключением

Обследуемому дается напечатанный текст, лучше всего 10 строчек корректурной таблицы. Инструкция предусматривает вычеркивать каждую третью букву. Фиксируется время, затраченное на выполнение задания. На втором этапе обследуемому предъявляется аналогичный текст и дается указание зачеркивать поочередно в одной строке каждую третью букву, а в последующей — каждую четвертую букву. В качестве текста для исследования можно использовать страницы журнала, брошюры — в определенном количестве строчек и в пределах одного абзаца. Обязательна предварительная апробация материала опыта на здоровых испытуемых, так как от шрифта, количества строчек, букв в строчке зависит время, затрачиваемое на выполнение задания.

Мы использовали для исследования части бланков для корректурной пробы, содержащие по 12 строчек букв. У здоровых испытуемых с обычным темпом психической деятельности время выполнения второй части задания существенно не отличалось от времени, затраченного на его первую половину. Нередко корректурная проба с переключением выполняется здоровыми даже быстрее, чем обычная. Здесь существенную роль играет врабатывание, а также то, что вычеркивание в половине строчек четвертой буквы происходит несколько быстрее.

Методика «Численно-буквенные сочетания»

Разработана чехословацкими учеными; в нашей стране апробирована Б. Л. Покровским. Предназначена для изучения особенностей внимания, способности к работе в вынужденном темпе и при дефиците времени, для оценки эмоциональной устойчивости.

Испытуемым предлагается бланк с напечатанными на нем 100 строчками численно-буквенных сочетаний и предлагается находить и зачеркивать сочетания цифр и букв, которые называются с магнитофонной ленты с интервалом в 2—4 с. Для проведения обследования требуется 17 мин.

Обработка производится по ключу. Критерии оценки результатов следующие:

при назывании сочетаний с интервалом в 4 с:

при назывании сочетаний с интервалом в 2 с:

Методика рекомендуется для использования при проведении психофизиологического обследования водителей транспорта.

Методика «Перепутанные линии» (методика Рисса)

Предназначена для диагностики степени устойчивости зрительного внимания, оценки концентрации внимания, показателей импульсивности — рефлексивности испытуемого. Может проводиться как индивидуально, так и с группой.

Для проведения исследования необходимы секундомер и специальные бланки, на которых изображены перепутанные между собой линии. Испытуемому предлагается взглядом, без помощи пальца или карандаша (ручки и т. п.), проследить каждую линию слева направо и у правого конца ее поставить тот номер, который стоит на бланке возле левого конца линии. Подобным образом прослеживаются все изображенные на бланке 25 линий. На выполнение задания отводится пять минут (300 с). По истечении времени испытуемый отмечает кружком на бланке номер последней линии, которую он успел проследить. Если испытуемый заканчивает выполнение задания ранее отведенных на него пяти минут, то сразу же после окончания работы бланк у него отбирается и отмечается затраченное на исследование время.

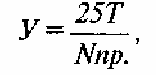

Критериями оценки успешности выполнения методики являются: затраченное время, общее число просмотренных за это время линий, количество ошибок. К. К. Платонов и И. И. Скрипюк (1980) рекомендуют рассчитывать показатели успешности (У) и продуктивности (П):

где Т — время, затраченное на выполнение задания (всего или какой-либо его части, 25 — общее количество линий в стимульном материале,

Nnp. — количество линий, правильно просмотренных за время выполнения задания;

П= Nnp. — Norn., где Nnp. — количество линий, правильно просмотренных за время выполнения задания, Norn. — количество ошибочно отмеченных линий.

По специальным формулам возможно вычисление интегральных показателей качества внимания (К), учитывающего как темповые характеристики, так и качество работы и рефлексивности-импульсивности (Р).

Методика Мюнстерберга

Предназначена для исследования избирательности зрительного восприятия на буквенном материале (фигуро-фоновых отношений).

Для выполнения методики требуются специальные бланки, секундомер и карандаш (ручка).

На бланке в случайном порядке напечатаны буквы русского алфавита, среди которых скрыто 24 слова различной сложности. Все скрытые слова — имена существительные в единственном числе именительного падежа. Испытуемому предлагается как можно быстрее отыскивать скрытые на бланке слова и подчеркивать их. Фиксируется время выполнения задания каждым испытуемым.

Возможно групповое проведение методики.

Приводим пример строк бланка (с выделением скрытых в них слов):

Правильность выполнения задания проверяется с помощью ключа. Оцениваются время выполнения задания и его правильность. Имеются сведения о корреляции успешности выполнения методики с показателем общего интеллекта (р<0,05).

Методики для исследования памяти

Существует множество специальных методик для исследования памяти, разработанных как в общей психологии, так и в области прикладной психологии. Исследование памяти имеет важное значение и в патопсихологии, так как разные по своей структуре расстройства памяти наблюдаются при многих психических заболеваниях, особенно обусловленных органическим поражением головного мозга. Особенности нарушений памяти могут помочь психологу не только высказать предположение о характере заболевания, его нозологической принадлежности, но и о стадии течения патологического процесса.

Результаты, получаемые с помощью этих методик, свидетельствуют не только о состоянии функции памяти. В пробах на память отражаются состояние активного внимания, явления повышенной истощаемости психических процессов. Осуществление мнестической функции зависит и от течения мыслительных процессов. Особенно велика роль мышления в методах исследования опосредованного запоминания. На функцию запоминания существенное влияние оказывает состояние аффективно-волевой сферы больного. Однако, несмотря на вышесказанное, преимущественное назначение методик, о которых будет идти речь в настоящем разделе, — это исследование памяти. Из многочисленных когда-либо предлагавшихся способов исследования памяти отобраны наиболее простые по своему осуществлению, не требующие для проведения опыта специальной аппаратуры и в то же время позволяющие психологу достаточно полно судить о характере имеющихся у больного мнестических нарушений.

Тест зрительной и слуховой памяти

Методика приводится нами в описании K. Meili (1961) и состоит из двух этапов. Первый этап заключается в исследовании зрительной памяти с помощью двух серий картинок. Каждая серия — 30 картинок, на которых изображены определенные предметы. Картинки предъявляются с интервалом в 2 с одна за другой. Лучше всего соединить их двумя скрепками по образцу перекидного календаря.

Первая серия: горшок, осел, ключ, тачка, колокольчик, стол, вишня, сапог, вилка, рыба, бочка, голова, буфет, роза, паровоз, кресло, флаг, петух, ножницы, зонтик, ваза, корова, диван, голубь, часы, старик, очки, лампа, нога, пианино.

Вторая серия: ракушка, кровать, труба, груша, метла, коза, букет, трамвай, пила, стул, мальчик, молоток, бутылка, подвода, расческа, пушка, дерево, яблоко, книжка, шляпа, дом, собака, скамейка, дверь, чашка, река, печь, скрипка, портсигар, конь.

После показа картинок первой серии делают перерыв на 10 с, а затем проверяют, сколько предметов запомнил обследуемый. Инструкция сообщает обследуемому, что предметы можно называть в любом порядке. Называемые предметы регистрируются, так как возможны повторения и привнесение не фигурировавших в задании. Обе серии картинок по мере возможности следует предъявлять не в один и тот же день. Кроме того, в тот день, когда проводилось исследование зрительной памяти, обследуемому нельзя предъявлять для запоминания ряд слов.

При обнаружении значительной разницы в результатах и исключении возможной роли в этом факторов внешней среды можно думать о лабильности мнестической функции, слабости концентрации внимания.

Аналогичным образом проводят исследование слуховой памяти с помощью специально подготовленных двух серий слов, также произносимых с интервалом в 2 с.

Первая серия: картон, неделя, вагон, пианино, ворона, звонок, карта, пчела, крошка, перо, охотник, уголь, белка, парнишка, тополь, груша, скатерть, суп, плащ, кот, нож, промокашка, уксус, цветок, труд, небо, спичка, чернила.

Вторая серия: таблица, крестьянин, рубль, ботинок, домна, пригорок, очки, вода, баран, ружье, туча, карандаш, самокат, козел, змея, слива, кушетка, лягушка, пробка, телега, нос, берег, салон, отель, овод, мыло, сковорода, птица, салат, замок.

Полученные результаты могут быть подвергнуты количественному измерению в процентах. Так, успешность выполнения задания взрослыми приравнивается к 100 % при воспроизведении 18—20 зрительных образов и 20—22 слов, к 80 % —15—16 образов или слов, к 60 % —14 образов и 13—14 слов, к 40 % — 12—13 образов и 13 слов, к 20 % —11—12 образов и 9—11 слов.

Описанная методика относится к методам определения удержанных членов ряда. Для психолога может оказаться более полезным метод выучивания, позволяющий исследовать мнестическую функцию в деятельности в зависимости от объема заучиваемого материала и его характера. При этом можно получить более полную характеристику динамики процесса активного запоминания; проверка запомнившегося через определенные интервалы времени характеризует забывание. Можно проследить, какие слова лучше запоминаются, зависит ли это от их расположения в ряду, от частоты их употребления в жизни обследуемого, от его профессиональных интересов, от участия в запоминании ассоциативных процессов. С этой целью обычно используются пробы на запоминание.

Пробы на запоминание

Проба на запоминание искусственных (несмысловых) звукосочетаний. Обследуемому зачитывают 10 двухсложных звукосочетаний («ролам», «вакар», «сига» и т. п.) и просят повторить те, которые он запомнил, безразлично в каком порядке. Затем исследующий повторно зачитывает эти звукосочетания. Здоровые обследуемые полностью их воспроизводят после 5—7 повторений.

Проба на запоминание 10 слов. При этом обследуемому зачитывают 10 двухсложных слов. Подбирать заучиваемые слова следует так, чтобы между ними трудно было установить какие-нибудь смысловые отношения. Если это не предусмотреть, обследуемый может облегчить для себя задание, использовав мнемотехнические приемы.

Обычно здоровые обследуемые воспроизводят 10 слов уже после 3—4 повторений (иногда, при тренированной памяти — после 2 повторений). Через 20—30 мин обследуемого просят повторить запомнившиеся ему слова. В случаях, где ослабление памяти определяется клинически, это проделывают раньше, через 10—15 мин. В этом промежутке желательно избегать заданий, связанных с запоминанием словесного материала, можно провести исследование таблицами Шульте, корректурную пробу и т. д.

В протоколе опыта отмечаются называемые больным (правильно и ошибочно) слова.

Представляет интерес сопоставление результатов пробы на запоминание с уровнем притязаний обследуемого (А. Р. Лурия, 1962). Уровень притязаний зависит от оценки больным своих возможностей, от результатов, достигнутых в предшествующем опыте. С этой целью обследуемого перед каждым очередным повторением спрашивают, сколько слов он берется запомнить. Сопоставление уровня притязаний с реальными результатами позволяет судить в некоторой степени об оценке больным своего состояния. Так, при органических поражениях головного мозга, когда страдает рассудительное отношение больного к своему состоянию, уровень притязаний значительно превышает достигнутые результаты.

Результаты пробы на запоминание могут быть отображены графически. По кривой запоминания удобно анализировать особенности заучивания. При истощаемости мнестической функции кривая запоминания носит зигзагообразный характер.

Проба на запоминание выявляет и наличие сужения объема внимания. В этих случаях обследуемый в следующем повторении, называя новые слова, уже не воспроизводит слов, фигурировавших в предыдущем туре. При этом суммарные результаты после каждого повторения мало отличаются.

Проба на ассоциативную память

Обследуемому зачитывают десять пар относительно однородных слов, между которыми легко устанавливаются смысловые связи. Например: река — море; яблоко — груша и т. д. Исследующий зачитывает эти слова, четко отделяя пары паузами. Затем он зачитывает первое слово каждой пары, а обследуемый называет второе слово. Обычно здоровые обследуемые выполняют задание после двух повторений, а иногда сразу, после первого зачитывания слов.

Проба на ассоциативную память является одним из вариантов исследования опосредованного запоминания. Известно много модификаций этой методики. В частности, одна из них входит в состав шкалы памяти Векслера. Учитывая возможное различие характера ассоциативных отношений и желая проследить, как это различие сказывается на запоминании, Ю. А. Машек (1973) предложил следующую модификацию. Обследуемому для запоминания предлагается 10 групп парных ассоциаций, составленных по определенному принципу смысловой связи. Это различные отношения понятий: противоположные понятия (юг — север, любовь — ненависть), понятия различной величины (холм — гора, страх — ужас), вместилище и вмещаемое (графин — вода, шкаф — одежда), причина и следствие (укол — боль), часть и целое (слово — фраза, зерно — колос), орудие и объект труда (земля — лопата), абстрактные и конкретные понятия (искусство — картина). Далее предлагались пары слов, образующие суждение (орел — птица), привычные словосочетания (точка — тире), трудносочетаемые слова (курица — портсигар). После проверки запоминания каждой группы слов устраивается перерыв на 2 мин, а после предъявления пяти групп — на 30 мин. Сопоставление получаемых результатов у одного и того же больного при исследовании пробами на запоминание позволяет судить о большей или меньшей сохранности механической и логической (смысловой) памяти, сравнить показатели непосредственного и опосредованного запоминания.

Опосредованное запоминание

Методика разработана А. Н. Леонтьевым (1928) для исследования логического, или опосредованного, запоминания. Результаты исследования свидетельствуют не только о состоянии памяти, но и об особенностях мышления.

Исследование должно быть подготовлено заранее. Обследуемому зачитывается 10—15 слов и предлагают для того, чтобы их запомнить, подобрать к каждому подходящий по смыслу рисунок. На столе лежат 20—30 карточек с рисунками, предусматривающими различные возможности опосредования. Эти рисунки не должны служить прямой иллюстрацией к запоминаемым словам. Обследуемый должен установить смысловую связь между словом и рисунком, например, к слову «море» — пароход, «дождь» — зонтик и т. д. Каждый раз, подобрав нужный рисунок, обследуемый должен объяснить мотивы своего решения. Затем проверяют, насколько подобранные рисунки помогают обследуемому воспроизводить заданные в начале опыта слова, и тем самым получают впечатление о состоянии у него логической памяти.

Эта методика в определенной степени позволяет судить и об интеллектуальном уровне обследуемого — слабоумным больным опосредованное запоминание недоступно.

В некоторой степени по результатам можно судить о характере ассоциаций у обследуемого: насколько они адекватны, насколько изображенный рисунок соответствует заданному слову. Однако возможности исследования ассоциативного процесса этой методикой ограничены, предопределены произведенным до исследования подбором вспомогательных рисунков.

Психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера

Все методики, направленные на исследование памяти, характеризуются обязательным количественным определением получаемых с их помощью результатов. Благодаря этому полученные в эксперименте данные «измерения» мнестической функции могут быть использованы для характеристики степени психического дефекта, а также для обнаружения динамики состояния как под влиянием текущего патологического процесса, так и в связи с проводимым лечением. Однако все перечисленные выше приемы преследуют цель изучения какой-либо одной из сторон функции памяти. Получаемые с их помощью результаты трудно сопоставимы. Поэтому для патопсихолога может представить интерес так называемая шкала памяти Векслера (Wechsler Memory Test, 1946).

Шкала памяти Векслера состоит из серии методик. Получаемые с их помощью результаты суммируются, при этом учитывается специальная поправка на возраст. Исследователь получает возможность оценить память по данным эксперимента не только с помощью суммарных показателей, но и по разбросу, по отклонению результатов выполнения отдельных заданий от каких-то средних величин. При всей дискуссионности применения психометрических методов в патопсихологии следует отметить, что шкала памяти лишена одного из серьезных недостатков, присущих многим психометрическим тестам для исследования интеллекта: в ней исследователь имеет дело со сравнительно однородным в информативном отношении материалом. Учитывая относительное значение суммарных показателей, получаемых с помощью шкалы памяти, можно думать, что накопление результатов исследований клинически четко очерченных групп психически больных с различной степенью мнестического снижения снабдит психолога средними ориентировочными показателями.

Шкала памяти Векслера состоит из 7 методик — субтестов. Исследование по ним проводится в один прием и регистрируется на специальном бланке.

I субтест заключается в проверке знания обследуемым личных и общественных данных. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Максимально в этом субтесте обследуемый может набрать 6 баллов.

II субтест — определение ориентировки. Проверяется знание обследуемым текущего года, месяца, дня, где он в настоящее время находится, в каком городе. Оценка ответов та же, что и в предыдущем субтесте. Максимальный результат — 5 баллов.

III субтест — психический контроль состоит из трех заданий. Первое — отсчитывание от 20 в обратном порядке. Второе — повторить по памяти алфавит от А до Я. Третье задание — называние чисел от 1 до 40 через 3 единицы. В этом субтесте исследующий не должен оказывать обследуемому помощи.

Если задание по отсчитыванию от 20 выполнено без ошибок и за время до 30 с, результат оценивается в 2 балла, при наличии одной ошибки, но за то же время — в 1 балл. При правильном выполнении задания быстрее чем за 10 с результат оценивается в 3 балла.

При воспроизведении алфавита без ошибок за время от 10 до 30 с — 2 балла, если допущена одна ошибка, но время на выполнение задания не превышено, — 1 балл. Безошибочное выполнение задания менее чем за 10 с — 3 балла.

Счет до 40 без ошибок за 20 — 45 с оценивается в 2 балла. При одной ошибке и при своевременном выполнении задания за время до 20 с к оценке прибавляется дополнительный балл.

Максимальная оценка результатов в III субтесте — 9 баллов.

IV субтест направлен на проверку логической памяти и сводится к запоминанию двух рассказов. В каждом рассказе можно выделить 23 смысловые единицы. Пересказ тщательно записывается. Отмечается количество репродуцированных обследуемым смысловых единиц по каждому рассказу, затем подсчитывается среднее арифметическое. Максимальная оценка в IV субтесте — 23 балла.

V субтест — воспроизведение цифр в прямом и обратном порядке — аналогичен одному из субтестов метода Векслера для исследования интеллекта. Обследуемому зачитывают ряд цифр. В каждом последующем ряду на одну цифру больше, чем в предыдущем. В первом ряду содержится 4 цифры, расположенные в случайном порядке, в последнем — 8 цифр. Исследующий отмечает последний ряд, который обследуемому удалось воспроизвести. Затем дается инструкция воспроизводить ряды цифр в обратном порядке. Предполагая наличие у обследуемого интеллектуального снижения, инструкцию можно подкрепить примером. Во второй серии опыта количество цифр в ряду нарастает от 3 к 7. И здесь аналогично регистрируются результаты.

Оценка по субтесту производится сложением результатов, полученных в обеих сериях. Максимальная оценка в этом субтесте 15 баллов. Если обследуемый не в состоянии воспроизвести в обратном порядке ряд из 3 цифр, ему предлагают повторить таким способом 2 цифры и результат оценивают в 2 балла.

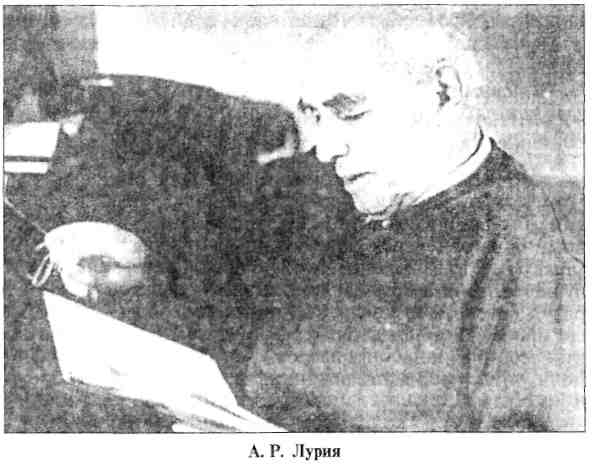

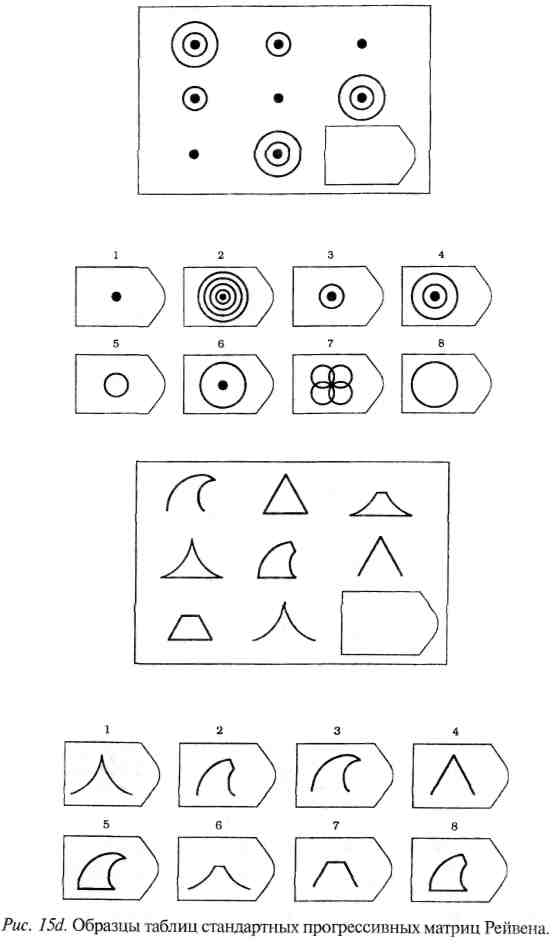

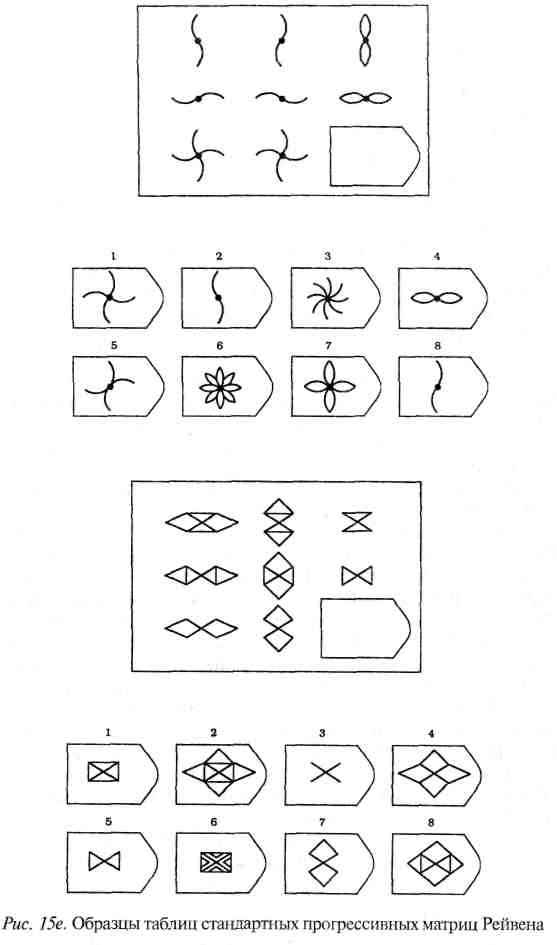

VI субтест — визуальная репродукция. Обследуемому предлагают посмотреть на четыре геометрических рисунка (рис. 3). Экспозиция — 10 с. Затем он должен воспроизвести их на бланке опыта.

Оценка производится следующим образом.

В фигуре А — наличие двух перекрещенных линий с флажками, независимо от их направленности — 1 балл: правильно поставленные по отношению друг к другу флажки — 1 балл; точность, равные линии, поставленные под правильным углом, — 1 балл. Максимум — 3 балла.

В фигуре Б — большой квадрат с двумя диаметрами — 1 балл; четыре малых квадрата в большом квадрате — 1 балл; два диаметра со всеми мелкими квадратами — 1 балл; 16 точек в малых квадратах — 1 балл; точность в пропорциях — 1 балл. Максимум — 5 баллов. При наличии лишних линий результат оценивается 3 баллами.

В фигуре В1 — маленький прямоугольник в большом — 1 балл; все вершины внутреннего прямоугольника соединены с вершинами наружного — 1 балл; маленький прямоугольник точно размещен в большом — 1 балл. Максимум — 3 балла.

В фигуре В2 — открытый прямоугольник с правильным узлом на каждом краю — 1 балл; правильно воспроизведенные центр и правая или левая сторона — 1 балл; правильная фигура за исключением одного узла — 1 балл; правильно воспроизведенная фигура в приблизительно верных пропорциях — 3 балла. Максимум — 3 балла.

Общая максимальная оценка результатов по VI субтесту 14 баллов.

VII субтест — парные ассоциации. Обследуемому зачитывают 10 пар слов, близких или отдаленных в ассоциативном отношении. Первые 6 пар — «легкие ассоциации», вторые 4 пары — «трудные ассоциации». При первом прочтении они расположены вперемешку. Затем трижды, каждый раз в другом порядке, зачитывают первые слова каждой пары и проверяют запомнившиеся ассоциации.

Приводим примеры применяемых для исследования пар ассоциаций: «легкие» — утро—вечер, серебро—золото; «трудные» — капуста—перо, стакан—петух.

Правильный ответ подкрепляется репликой исследующего «хорошо», при неправильном — указывают на ошибку. Пауза между сериями — 10 с. Как правильный учитывается ответ в течение 5 с. Оценка производится сложением суммы удавшихся обследуемому «легких ассоциаций», разделенной на 2, с суммой удавшихся «трудных ассоциаций».

Затем суммируются результаты по всем субтестам, их сумма составляет абсолютный показатель (АП). По специальной таблице производится поправка на возраст. С помощью другой таблицы корригированный показатель приводится в соответствие с показателями интеллекта по шкале для исследования интеллекта.

Анализ шкалы памяти показывает, что она состоит из обычно употребляемых для исследования памяти методик: с их помощью определяется состояние кратковременной и долговременной памяти, оценивается логически-смысловая и ассоциативная память, характеризуется способность к репродукции зрительных образов. При этом учитывается состояние активного внимания, возможности воспроизведения привычного ряда и его деавтоматизации. Для возможности сравнения результатов выполнения отдельных субтестов была разработана специальная таблица (мнемограмма), позволяющая переводить пересчет показателей по отдельным субтестам в систему вторичных баллов.

Приводим пример вычисления результатов исследования. Обследуемый 42 лет, выполнив все задания по шкале памяти, набрал 64 балла. Это его абсолютный показатель (АП). Найдя в таблице соответствующую возрастную прибавку, мы получаем результат 104 (64 балла + 40 баллов возрастной прибавки). Это корригированный показатель (КП) обследуемого. С помощью специальной таблицы он преобразовывается в эквивалентный показатель памяти (ЭПП) — ПО. Это значит, что память обследуемого соответствует интеллекту с показателем интеллекта (IQ), равному 110. Таким образом, исследующий как бы получает возможность (при параллельном исследовании интеллекта и установлении его истинного уровня) убедиться в соответствии или несоответствии интеллектуального уровня и состояния мнестической функции. На практике это не всегда оказывается так. Особенные затруднения исследующий испытывает при определении эквивалентного показателя памяти в начальной стадии заболевания. Здесь возрастная прибавка и пересчет в ЭПП часто нивелируют снижение памяти. Поэтому нами был введен показатель продуктивности памяти. Аналогично тому как D. Bromley при изучении интеллекта стареющих соотносила абсолютные данные не с истинным возрастом, а с возрастом «пика» биологического и интеллектуального развития индивидуума (16—25 лет), мы к абсолютному показателю памяти прибавляли возрастную прибавку для возраста 16—25 лет. Такой показатель более четко выявляет начальное снижение памяти. Кроме того, ЭПП представляется нам недостаточно приемлемым для индивидуальных исследований и потому, что мы не знаем исходного, преморбидного, состояния интеллекта и памяти у обследуемого.

Конечно, одни лишь количественные показатели по шкале памяти Векслера не дают полной характеристики мнестической функции обследуемого. Для этого необходим тщательный качественный анализ выполнения заданий по отдельным субтестам.

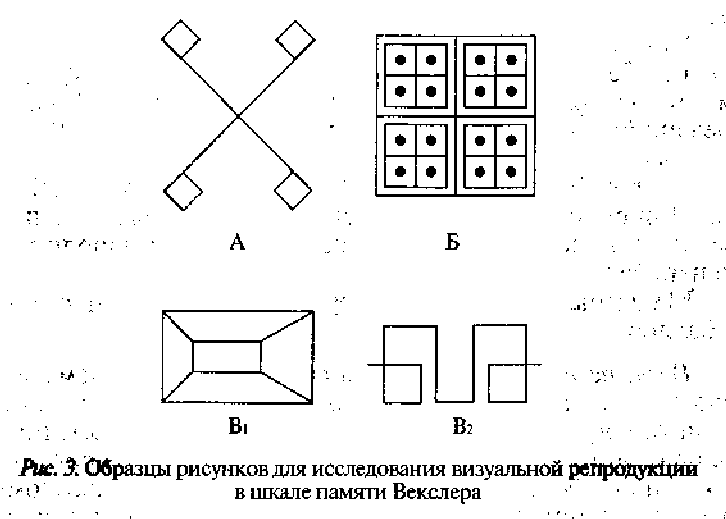

Тест зрительной ретенции Бентона

Тест предложен A. L. Benton (1952) для исследования запоминания рисунков различных форм. Рисунки, с помощью которых производится проба Бентона, объединены в три формы — С, D, Е. Все эти три формы эквивалентны и состоят каждая из 10 карточек-образцов. На карточке изображено несколько простых геометрических фигур. Время экспозиции карточки — 10 с. Затем обследуемый должен воспроизвести нарисованные на карточке фигуры по памяти. При этом оценка ответа производится по количественному и качественному показателям. Количественная оценка ответа несложна, правильное репродуцирование оценивается в 1 балл, неправильное — в 0 баллов. Сравнивая соотношение правильно и неправильно выполненных заданий, мы получаем своеобразный показатель умственного ущерба. Имеются также две дополнительные формы F и I, каждая из них содержит по 15 карточек. На каждой карточке — 4 набора фигур.

Более интересен качественный анализ получаемых с помощью теста Бентона результатов. A. L. Benton составлена специальная таблица возможных ошибочных репродукций каждой картинки-образца. При этом различаются ошибки, наблюдающиеся у здоровых людей, и ошибки, типичные для органической церебральной патологии.

По данным J. Poitrenand и F. Clement (1965), тест Бентона весьма эффективен для геронтопсихологических исследований. На большой группе обследованных обнаружено заметное возрастание числа «органических» ошибок с возрастом, особенно после 60 лет. Кроме того, было проведено сравнение результатов, полученных с помощью теста Бентона при обследовании практически здоровых лиц и страдающих органической церебральной патологией. Получены также статистически достоверные данные, свидетельствующие о том, что тест Бентона отчетливо выявляет органическую патологию. Исследование, проведенное у этих двух групп в возрастном аспекте, показало, что указанная разница данных с возрастом значительно уменьшается. Отмечено, что наличие одной «органической» ошибки возможно и у психически здоровых лиц, что может быть объяснено фактором переутомления. Наличие двух «органических» ошибок представляет большую редкость даже у очень старых обследуемых, психически здоровых. Например, на картинке для исследования по Бетону нарисованы две главные, крупные фигуры и одна мелкая (рис. 4, позиция А). Типичные для здоровых людей ошибки: обследуемый забыл нарисовать одну из фигур, но он сознает это и оставил для нее пустое место (рис. 4, позиция Б1), либо он изменил расположение фигур на рисунке, поставив маленькую фигуру в правый верхний угол (рис. 4, позиция Б2). Могут быть и другие ошибки такого рода, при которых перемещаются те или иные фигуры, но все они не считаются патогномоничными для органического поражения головного мозга.

Примеры «органических» ошибок: больной разделил (рис. 4, позиция ВТ) на фрагменты одну из основных фигур (иногда такое расчленение оригинала приводит к невозможности опознания фигуры-образца) либо воспроизвел все фигуры в одной величине (рис. 4, позиция В2). Выделено около десяти типов ошибок такого рода.

Наиболее типичные ошибки, встречающиеся у здоровых обследуемых: перестановка главной фигуры справа налево, неправильное перемещение главной фигуры по вертикали, поворот вокруг оси малой или большой фигур, сознательный пропуск малой фигуры, сознательный пропуск элементов фигуры, поворот вокруг оси или перемещение элементов фигуры.

Примеры «органических» ошибок: полный или частичный пропуск малых фигур, повторение (дубликация) малых фигур, дубликация основной фигуры, расположение периферической фигуры между главными или внутри главной, поворот фигур на рисунке на 90°.

Примеры «тяжелых» ошибок, наиболее часто наблюдающихся при явной органической церебральной патологии: тенденция к деформации фигур по размерам, повторение главной фигуры в одном и том же образце, повторение элементов фигуры в образце, контаминация (сплавление) фигур, тенденция к персеверации фигур, значительное искажение фигур, вставки в фигуры, полный пропуск образца.

Методики для исследования уровня и течения мыслительных процессов

Складывание картинок из отрезков

Методика предложена А. Н. Бернштейном (1911) для исследования интеллектуального уровня.

Обследуемому предлагают (в возрастающей сложности) составить 6 рисунков, разрезанных на части. Первые 3 рисунка разрезаны на 4 части, а остальные — на большее количество отрезков. Первый и четвертый рисунки одинаковы, но разрезаны по-разному. Для повторных исследований желательно иметь несколько наборов, аналогично подобранных. Отрезки рисунка даются испытуемому без определенного порядка, перевернутыми. Составляться они должны без образца.

При выполнении задания обращается внимание не только на время и конечный результат, но обязательно должны регистрироваться особенности работы обследуемого. Так, правильное выполнение задания требует вначале анализа предъявленного обследуемому материала, после чего уже последовательно, планомерно из отдельных отрезков составляется рисунок. Существенную роль при этом играет выделение опорных сигнальных деталей рисунка. При интеллектуальной недостаточности такой анализ отсутствует и больные пытаются составить рисунок, прикладывая беспорядочно один отрезок к другому (по методу проб и ошибок). Такое выполнение задания свидетельствует об отсутствии у обследуемого плана.

Характер работы обследуемого может свидетельствовать и о нарушении критичности мышления, когда неправильно положенные отрезки оставляются им на месте, даже несмотря на подсказку исследующего.

Понимание рассказов

Это одна из наиболее давно употребляющихся методик психологического исследования. Результаты исследования свидетельствуют об осмыслении сюжета рассказа и о состоянии памяти обследуемого.

Для исследования применяются специально подобранные рассказы, чаще всего поучительного характера, притчи. Направленность задания в некоторой степени зависит от способа его проведения (С. Я. Рубинштейн, 1962). Так, если читать текст рассказа обследуемому, то этим облегчается восприятие смысла рассказа, но от обследуемого требуется более значительное сосредоточение внимания. Если же обследуемый сам читает рассказ, он повторным чтением легко компенсирует недостаточность внимания.

Затем обследуемому предлагают воспроизвести рассказ (устно или письменно). Обращается внимание на характер изложения — словарный запас, возможное наличие парафазии, темп речи, особенности построения фразы, лаконичность или, наоборот, чрезмерная обстоятельность.

Существенное значение имеет следующее: насколько доступен обследуемому скрытый смысл рассказа, связывает ли он его с окружающей действительностью, доступна ли ему юмористическая сторона рассказа. Понимание скрытого, переносного смысла рассказа часто бывает затруднено при интеллектуальной недостаточности, хотя пересказ при этом очень близок к заданному тексту

Для проведения исследования необходимо приготовить серию текстов, отличающихся различной степенью сложности.

Могут быть применены и тексты с пропущенными словами (методика Эббингауза). Читая этот текст, испытуемый должен вставить недостающие слова, сообразуясь с содержанием рассказа и нередко ознакомившись с последующими фразами. При этом могут обнаруживаться нарушения критичности мышления — слова вставляются случайно, иногда лишь по ассоциации с близко расположенными к недостающему. Допускаемые при этом нелепые ошибки больной иногда не исправляет и после замечания исследующего.

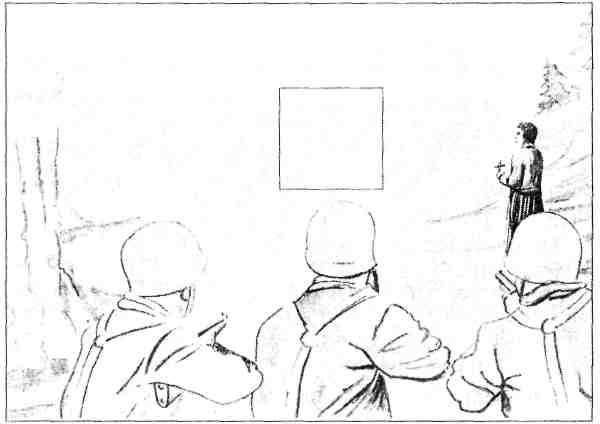

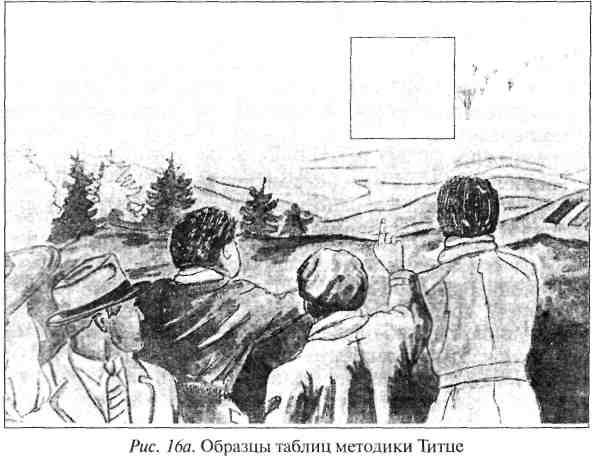

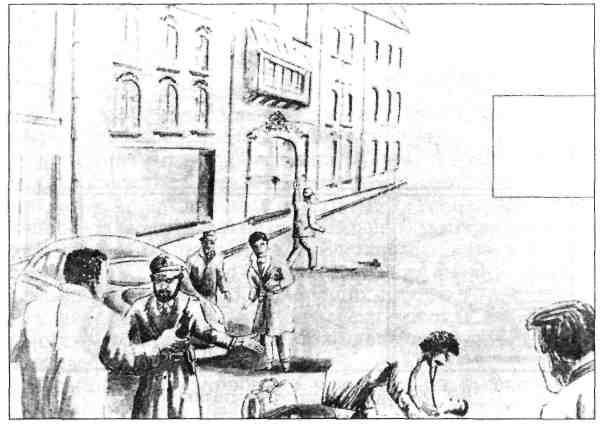

Понимание сюжетных картин

Методика направлена преимущественно на исследование интеллектуального уровня и имеет много общего с предыдущей. Однако она отличается от понимания сюжетных рассказов тем, что в процессе исследования больше удается уловить весь ход рассуждений испытуемого и оценить особенности механизма осмысления в динамике (А. Н. Бернштейн, 1911).

Возможны различные варианты, модификации методики. Основной заключается в показе больным специально подготовленной серии картин различной сложности, выполненных преимущественно в реалистичной манере. Обычно с этой целью используют открытки-репродукции. Инструкция содержит просьбу к испытуемому охарактеризовать содержание картины. Описывая картину, обследуемый обнаруживает не только возможность понять ее сюжет, но и проявляет свой запас знаний, особенности речи (лексикон, грамматическая четкость, темп и т. д.), свое отношение к изображаемым событиям.

Обычно здоровые обследуемые вначале анализируют картину (про себя или вслух), выделяют в ней второстепенные и основные детали. Затем, отвлекаясь от несущественного, они сопоставляют основные элементы, связывают их воедино, и таким образом происходит проникновение в сюжет картины.

Затруднение понимания сюжетных картин обнаруживается при состояниях, характеризующихся интеллектуальной недостаточностью. Особенности речи при этом могут показывать обеднение словарного запаса, затруднения в поисках нужного слова, афатические и парафатические проявления, элементы олигофазии. Очень полезным оказывается это исследование при очаговой органической патологии. Так, при симультанной агнозии (затылочная локализация поражения) больные испытывают затруднения, заключающиеся в невозможности охватить сразу всю ситуацию, произвести зрительный синтез (А. Р. Лурия, 1962). В связи с этим больные очень активно предлагают различные догадки о сюжете рисунка, в которых, однако, не отражаются истинные связи между различными компонентами, деталями рисунка. При поражении лобных отделов головного мозга оценка картины производится без стадии предварительного анализа ее деталей на основе какого-либо фрагмента. При этом обычно игнорируются элементы, создающие эмоциональный фон картины Э. Я. Евлахова (1957), в особенности нарушается восприятие мимики и жестов персонажей. Для исследования может быть использован и другой вариант этой методики, когда обследуемому предлагают юмористические рисунки. В этих случаях задание нередко оказывается более сложным и, кроме того, полученные результаты позволяют судить о некоторых личностных особенностях обследуемого, о понимании им юмора, об умении откликнуться на шутку, о тенденции соотнести ситуацию юмористического рисунка со своим жизненным опытом.

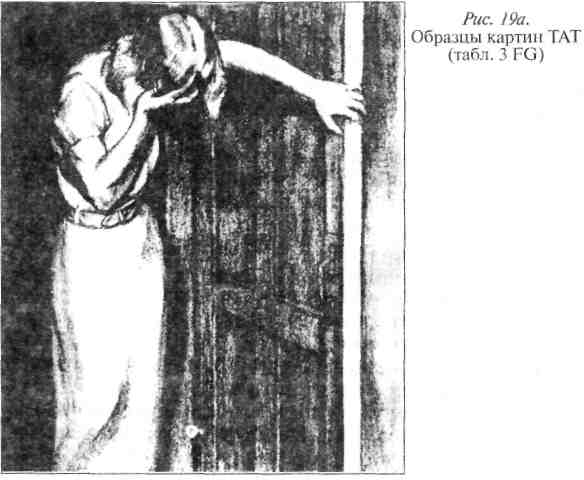

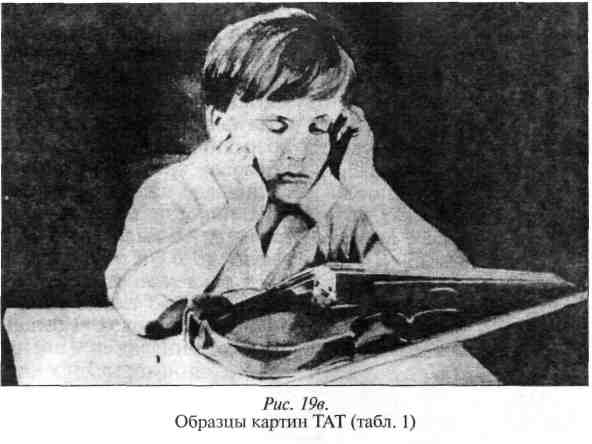

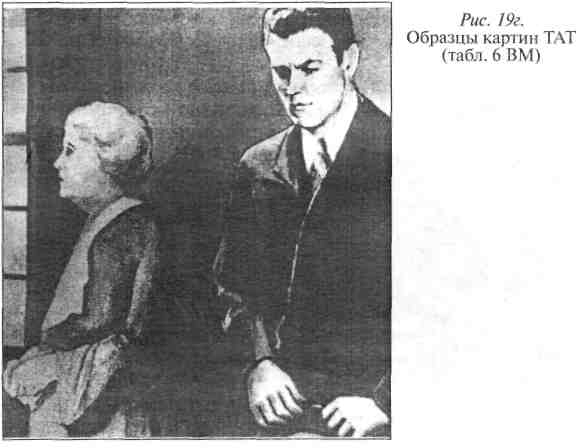

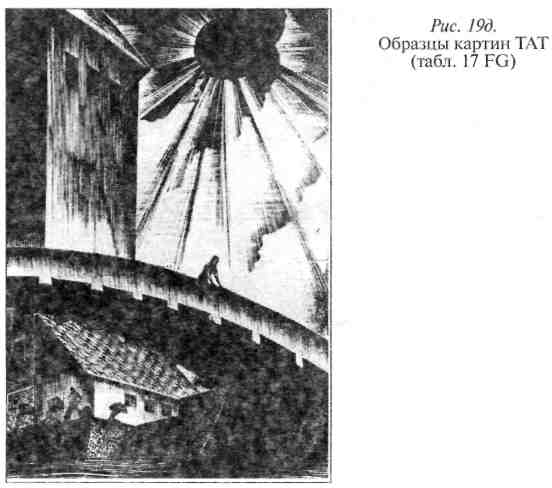

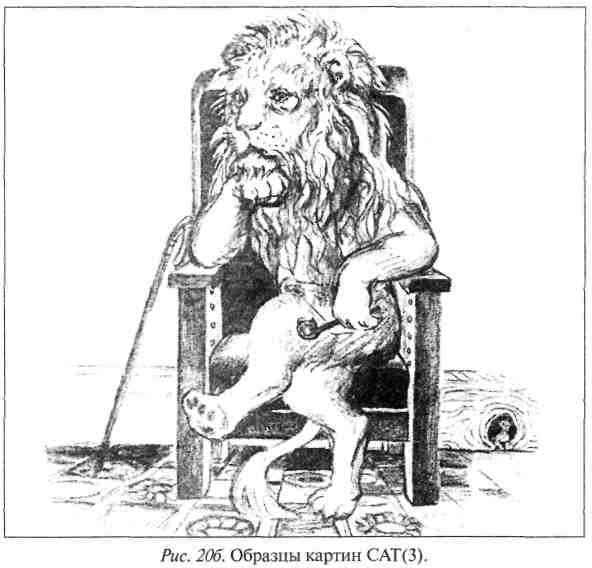

Одним из вариантов этой методики можно рассматривать разработанный Н. К. Киященко (1965) вариант методики ТАТ. Если при исследовании методикой ТАТ обследуемому говорят, что опыт направлен на изучение его воображения, то при модификации Н. К. Киященко в инструкции сообщается, что исследуется восприятие больного. Таким образом, меняется установка обследуемого, он не стремится продемонстрировать возможности своего воображения. В оценке результатов обращается внимание на активность обследуемого, его отношение к содержанию рисунка, способность выделить эмоциональный подтекст рисунка.

Особое внимание умению обследуемого выделить эмоциональный подтекст картины придается в предложенной А. И. Лапицким (1970) методике «Сопоставление картин с эмоционально насыщенным сюжетом». Методика эта напоминает методику исключения — обследуемому предлагают 4 репродукции художественных картин, из которых одну он должен исключить по отличию ее эмоционального и тематического содержания. В то же время все четыре картины должны иметь некоторые общие формальные признаки (общность плана, перспективы и т. п.).

Методика апробирована А. И. Лапицким на здоровых обследуемых и больных шизофренией. При этом у больных шизофренией выявлена неспособность вчувствоваться в переживания других лиц (в данном случае персонажей картин), постичь их внутреннее состояние, намерения и замыслы.

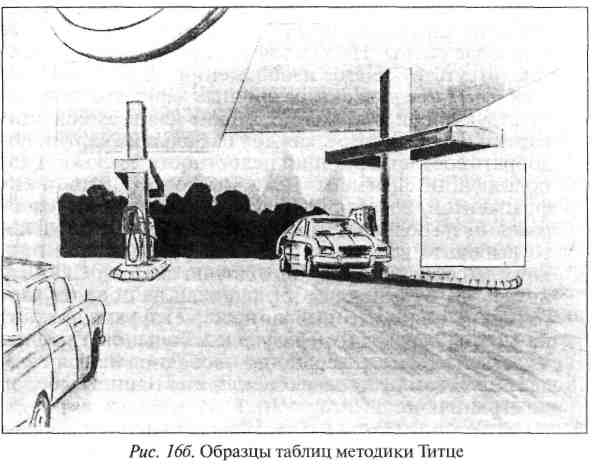

Установление последовательности событий

Методика предложена А. Н. Бернштейном (1911) для исследования сопоставления, то есть сравнительной оценки нескольких данных в их отношениях друг к другу.

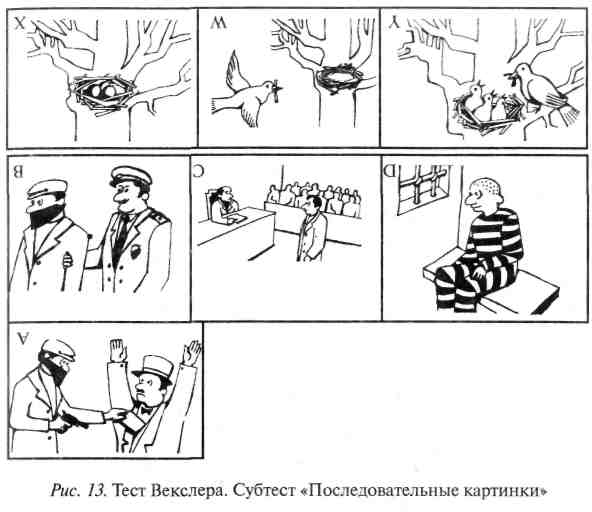

Для выполнения задания испытуемый должен установить различия в отдельных элементах рисунков и, руководствуясь ими. определить последовательность расположения сюжетных рисунков, установить связь событий, отраженных на этих рисунках.

Для исследования необходимо подготовить несколько серий сюжетных рисунков. Эти серии отличаются по степени сложности. С этой же целью используются рассказы в рисунках X. Бидструпа. Последние более сложны. Кроме того, при использовании карикатур характер задания несколько меняется — выявляется доступность для больного заложенного в сюжете компонента юмора. Для исследования могут быть использованы и картинки из соответствующих субтестов методик исследования Векслера и Мейли. Обследуемому объясняют, что на картинках изображено какое-то событие, и если он их правильно, по порядку, разместит, то получится связный рассказ об этом событии. Затем исследующий регистрирует в протоколе порядок расположения больным рисунков и записывает сопровождающую выполнение задания мотивировку решения, ход рассуждений. Если задание сразу выполняется ошибочно, то можно на это указать обследуемому и предложить начать все сначала.

Важно отношение больного к обнаруженным ошибкам. В ряде случаев, особенно при ослабоумливающих органических заболеваниях головного мозга, оно свидетельствует о нарушении критичности мышления. Если больной, несмотря на подсказку исследующего, не может правильно расположить рисунки, то опыт можно упростить — серия сюжетных рисунков предлагается ему в правильном порядке, и он должен лишь составить рассказ, который отражал бы последовательность развития событий.

При объяснении больным хода своих рассуждений необходимо выяснить, что служило основным критерием для сопоставления этих рисунков во времени — выделил ли больной общие для всех рисунков серии элементы, как улавливались им изменения, отличающие один рисунок от другого.

Затруднения в установлении развития сюжета по серии рисунков свидетельствуют о недостаточности уровня процессов обобщения и отвлечения. Особенно явственно они обнаруживаются при органических поражениях головного мозга с преимущественной локализацией в лобных отделах (Б. В. Зейгарник, 1943; А. Р. Лурия, 1947), когда больные описывают отдельно каждый рисунок, но сопоставить их не могут и приходят к совершенно нелепым выводам о развивающемся на этих рисунках событии. Причем для такого рода больных с лобным синдромом характерна абсолютная некритичность мышления, их ошибочные рассуждения недоступны коррекции.

Методика для выявления нарушений критичности мышления

Разработана (В. М. Блейхер, В. А. Худик, 1982) на основе методики установления последовательности событий. Некритичность мышления в экспериментальной ситуации, моделируемой с помощью методики, характеризуется утратой контроля над интеллектуальными процессами, рассогласованием акцептора деятельности.

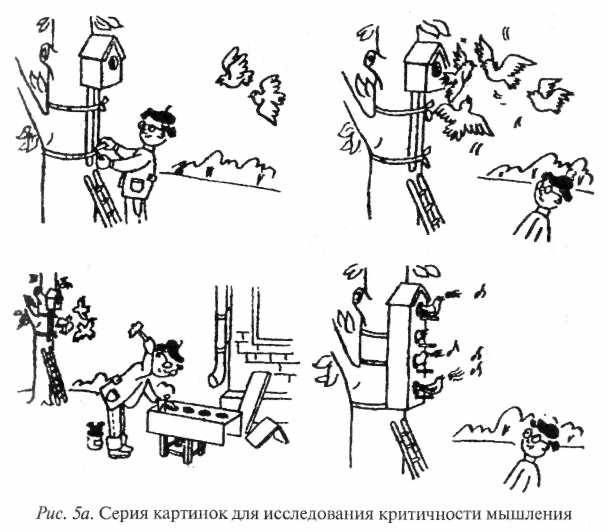

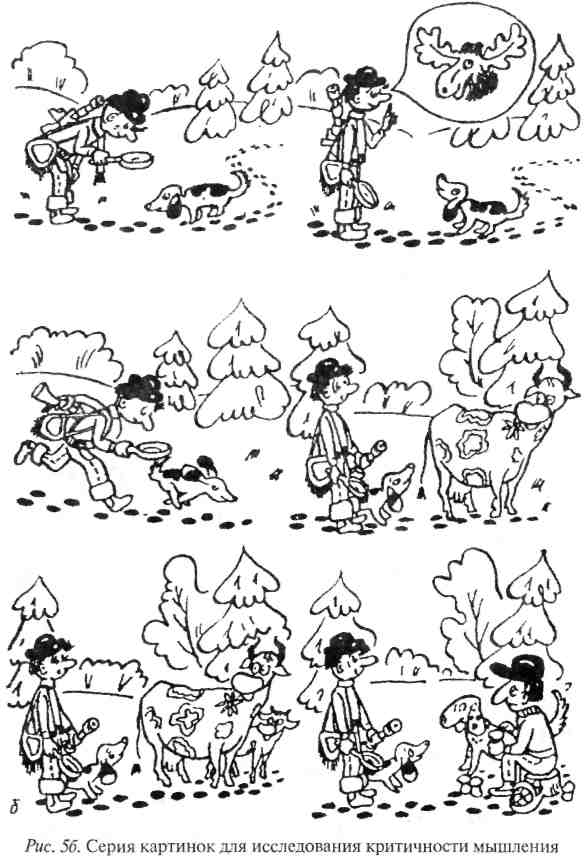

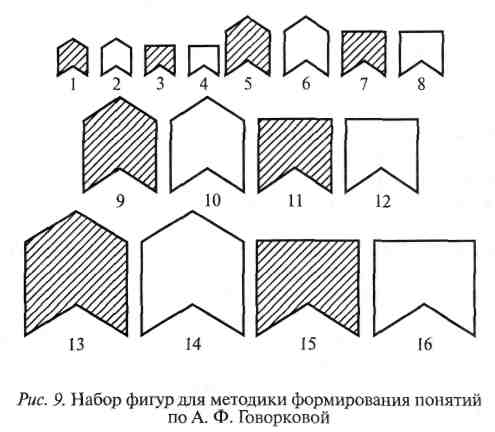

Методика включает в себя несколько серий картинок, обычно используемых для установления последовательности развития по ним определенного сюжета. Первая серия (рис. 5а) содержит 4 картинки, вторая (рис. 56) — 6 картинок.

Две картинки второй серии, однако, не соответствуют сюжетной линии рассказа, они либо содержат противоречащие ему детали, либо в них игнорируются некоторые основные признаки, играющие важную роль в развитии сюжета. Однако и по стилю, и по основным персонажам они существенно не отличаются от других картинок второй серии.

Разработаны параллельные варианты, позволяющие проводить повторные обследования больного этой методикой через некоторое время, например в процессе лечения.

Больные с нарушениями критичности мышления не могут выделить картинки-артефакты. Они пытаются включить их в составляемый по картинкам рассказ, становящийся от этого бессмысленным. Некоторые больные, убедившись в том, что рассказ не получается, откладывают все картинки в сторону и заявляют исследующему о том, что не могут выполнить задание.

Классификация

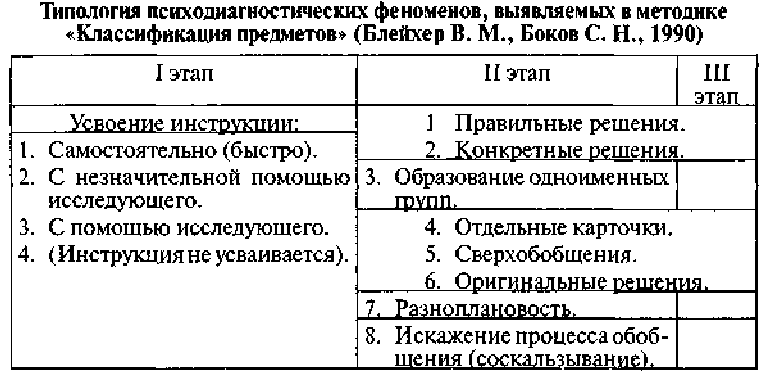

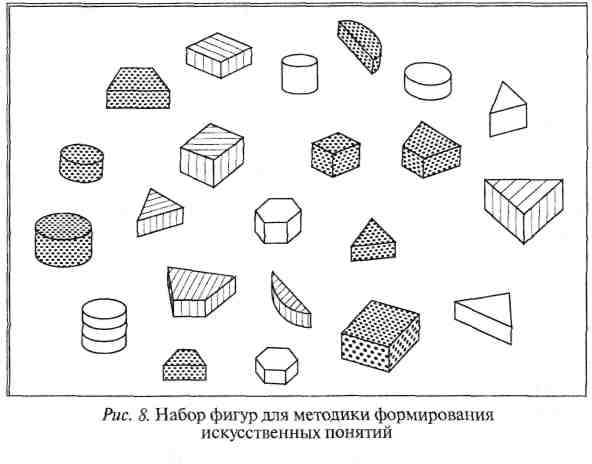

Методика классификации применяется для исследования уровня процессов обобщения и отвлечения, последовательности суждений. В процессе исследования выявляется отношение больного к ситуации эксперимента и к характеру задания, его уверенность или неуверенность в правильности решения, его отношение к ошибкам — сам ли он их замечает или после подсказки исследующего, исправляет ли допущенные ошибки или отстаивает их. Методика впервые была предложена К. Goldstein (1920) для обследования больных с афатическими расстройствами. У нас она применяется в модификации Л. С. Выготского и Б. В. Зейгарник (1958).

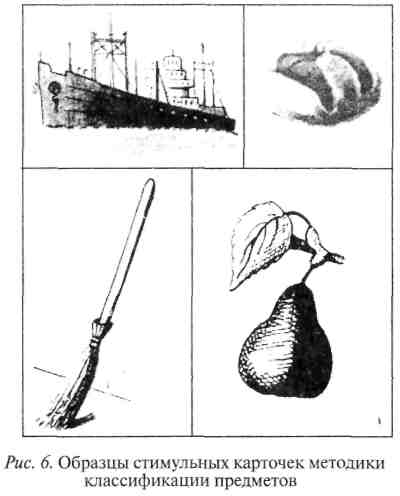

Для исследования необходим набор карточек с изображением различных предметов, растений, животных (рис. 6). Изображения могут быть заменены надписями. Таким образом, можно говорить о предметной и словесной классификации — методики эти, как и аналогичные, словесный и предметный варианты методики исключения, неравнозначны, о чем свидетельствуют исследования Т И. Тепеницыной (1959) и В. М. Блейхера (1965). Так, например, особенности шизофренического мышления легче выступают при предметной классификации. Значительно более трудной оказывается предметная классификация по сравнению со словесной и для больных со сниженным уровнем процессов обобщения и отвлечения, так как она содержит больше элементов (детали рисунка), провоцирующих несущественные, конкретные ассоциации.

Набор карточек для классификации должен быть специально подготовлен, предусматривать возможность различных ступеней обобщения. Непродуманно изготовленные наборы карточек предопределяют выполнение задания, например по конкретно-ситуационному типу. В связи с этим желательно пользоваться набором карточек, подготовленным в отделе медицинской психологии ГНЦ психиатрии и наркологии МЗ РФ.

В проведении опыта можно выделить два основных этапа. На первом обследуемый более или менее самостоятельно образует группы: одежда, мебель, школьные принадлежности, орудия труда, измерительные приборы, люди. Последние две группы, как указывает С. Я. Рубинштейн (1962), представляют наибольшие трудности для выделения. Так, объединение вместе часов, весов, термометра и штангенциркуля требует выделения наиболее существенного, абстрактного признака, выявляющего их сродство. К группе людей относятся различные представители, охарактеризованные на карточках по-разному: представители различных профессий, лыжник и, наконец, ребенок. Выделение испытуемым этих групп свидетельствует об определенной сохранности процессов обобщения и отвлечения. На втором этапе происходит образование более крупных групп — растений, животных и предметов. Этот этап характеризует более высокую ступень обобщения.

Ведение опыта тщательно протоколируется. Отмечаются все группировки — правильные и ошибочные. При этом важно отметить в протоколе отношение больного к обнаруженной ошибке — исправляет ли он ее, не повторяется ли эта ошибка в последующем. Следует регистрировать рассуждения больного в процессе выполнения задания, так как в них нередко содержится мотивировка ошибочного суждения. Наличие нескольких идентичных, одноименных групп (например, две группы одежды, разделение на несколько групп посуды) свидетельствует о недостаточности внимания.

Исключение

Данные, получаемые при исследовании методикой исключения, позволяют судить об уровне процессов обобщения и отвлечения, о способности испытуемого выделить существенные признаки предметов или явлений. Существуют два варианта методики исключения — словесный и предметный.

Словесный вариант производится при помощи бланка, содержащего серии из 5 слов. Обследуемому говорят, что четыре из пяти слов в серии являются в какой-то мере однородными понятиями и могут быть объединены по общему для них признаку, а одно слово не соответствует этим требованиям и должно быть исключено. Если обследуемый сразу не усвоил инструкцию, то один два примера исследующий решает совместно с ним: «Василий, Федор, Семен и Порфирий — имена, а Иванов — фамилия»; «молоко, сливки, сыр, сметана — молочные продукты, а сало — животный жир». Убедившись в том, что принцип выполнения задания обследуемый усвоил, ему предлагается самостоятельно выполнять последующие примеры, вычеркивая карандашом на специальном бланке подлежащее исключению слово. При отсутствии бланков исследующий зачитывает серии слов и отмечает в протоколе характер решения.

Приводим типичные примеры для исследования по методике исключения в ее словесном варианте: дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий; смелый, храбрый, отважный, злой, решительный.

Существенную роль играет отношение обследуемого к допущенным ошибкам — сам ли он их заметил или с помощью исследующего, как он мотивирует ошибочные решения и насколько они доступны коррекции.

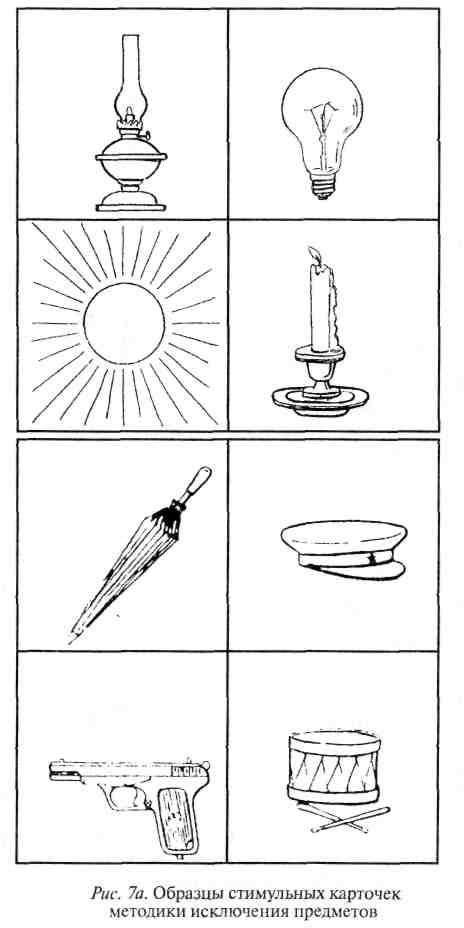

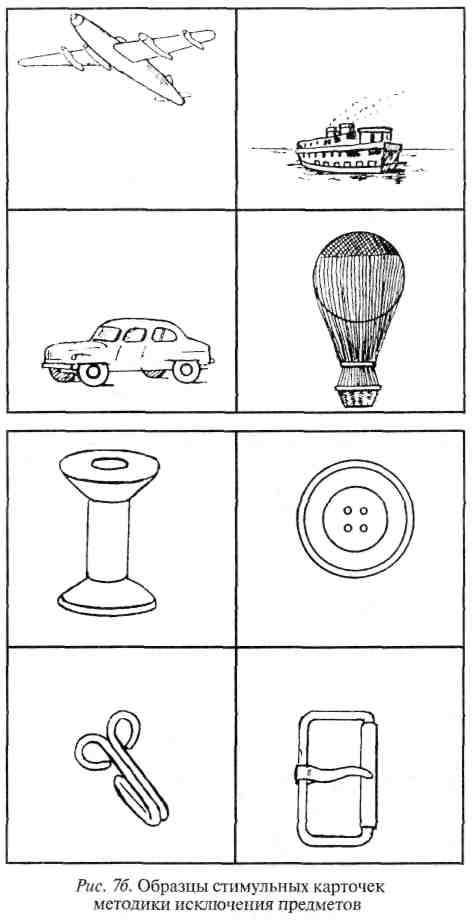

Для проведения предметного варианта необходимо подготовить набор карточек, каждая из которых содержит изображения 4 предметов (рис. 7). Дается инструкция: «Из изображенных на рисунке четырех предметов три имеют между собой общее, их можно объединить в одну группу, называть одним словом, а один существенно от них отличается и должен быть исключен». Как и в предыдущем варианте, отдельные серии предъявляются обследуемому в определенной последовательности, с нарастающей сложностью. Наряду с выполнимыми заданиями в эту методику иногда специально вводят серии рисунков, где нельзя такого рода обобщение произвести. Здоровые в таких случаях либо заявляют, что задание невыполнимо, либо дают обусловлено формальный ответ, например: «Из изображенных на этом рисунке предметов нельзя выделить группу из трех, но если вы настаиваете, то я предлагаю следующее решение — в отличие от яблока, роза, шуба и книга несъедобны». Такого рода невыполнимые задания применяют при обследовании больных шизофренией.

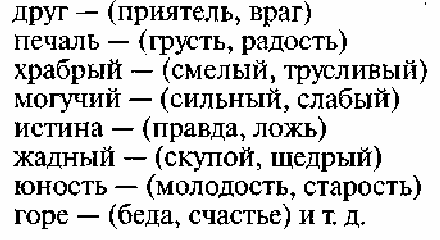

Выделение существенных признаков

Методика, как это явствует из названия, выявляет способность испытуемого дифференцировать существенные признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого.

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо исследующий устно предъявляет испытуемому задачи, например:

Предварительно дается инструкция: «В каждой строчке здесь одно слово находится перед скобками, а пять — в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему перед скобками. Однако вы должны из них выбрать два наиболее существенных, являющихся неотъемлемыми признаками слова, стоящего перед скобками. Выберите только два и подчеркните их».

Часто обследуемые приступают к заданию, невнимательно прослушав инструкцию, и решения их в этих случаях поверхностны, легкомысленны. Тогда следует обратить внимание обследуемого на то, что он не усвоил инструкцию, и повторить ее. Некоторые больные, обычно при интеллектуальной недостаточности, не сразу понимают, что от них требуется. В этих случаях желательно вместе с ними решить 1—2 задачи.

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемому приходится продемонстрировать свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при котором вместо существенных выделяются частные, конкретноситуационные признаки. Так, к слову «игра» правильное решение предусматривает такие существенные признаки, как «игроки» и «правила», в то же время некоторые обследуемые здесь выбирают слово «карты». При таком решении задания следует обязательно обсудить с больным результаты.

Иногда даже подсказка исследующего о том, что речь вдет об абстрактном значении этих понятий, не помогает обследуемому найти правильное решение. Это свидетельствует о недостаточности у него уровня процессов обобщения и отвлечения. Ошибочные решения могут носить и характер отдельных непоследовательных суждений (например, при астенических состояниях). В этих случаях больные при обращении их внимания на допущенную ошибку сами ее исправляют.

Образование аналогий

Для выполнения этого задания обследуемому необходимо установить логические связи и отношения между понятиями. Кроме того, как и при исследовании предыдущей методикой, в опыте легко обнаруживаются нарушения последовательности суждений, когда обследуемый на время перестает следовать избранному им модусу решения задания. Аналогии в различных задачах строятся по разным принципам, и наличие инертности психических процессов значительно затрудняет для ряда больных выполнение задания — в последующей задаче они пытаются выделить аналогию по принципу предыдущей задачи.

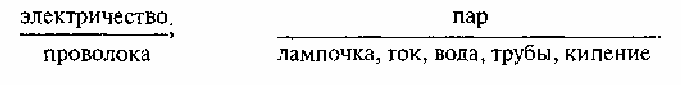

Различают образование простых и сложных аналогий. Образование простых аналогий производится с помощью специальных бланков, на которых слева располагаются пары слов — образцы, по аналогии с которыми следует выделить пару слов в правой половине бланка. Причем справа вверху первое слово искомой пары указано, а нижнее нужно выделить из пяти. Например:

Обследуемому объясняют, что также, как электричество идет по проволоке, пар идет по трубам. Совместно с обследуемым можно решить еще один, более трудный и отличающийся другим принципом построения пример. Обязательно для примера надо выбрать задачи, где аналогия строится по разному принципу. Для некоторых обследуемых это служит предупреждением о возможности ошибок. Иногда принцип выполнения задания можно объяснить арифметическим примером образования пропорций. Такое объяснение оказывается успешным при определенной интеллектуальной сохранности.

В анализе результатов важно не только обнаружение ошибок, но и мотивировка их и возможность коррекции.

Этим методом выявляются нарушения логического строя мышления, однако ошибки типа соскальзываний большей частью не корригируются, тогда как непоследовательные суждения в связи с истощаемостью исправляются больными, как только они их замечают. Обнаружение возможности исправления ошибок в ходе эксперимента, недопущение их в дальнейшем свидетельствуют об определенной сохранности критичности мышления.

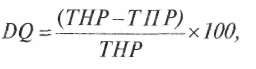

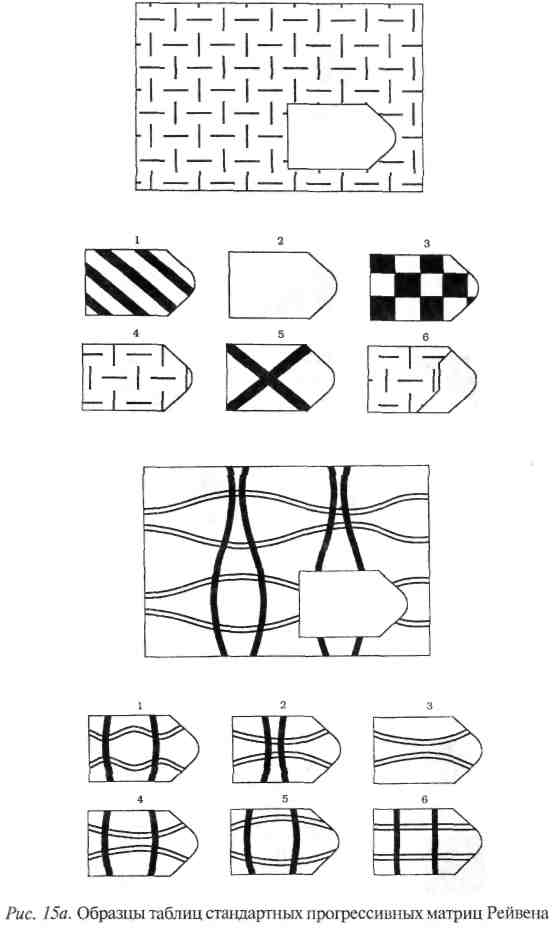

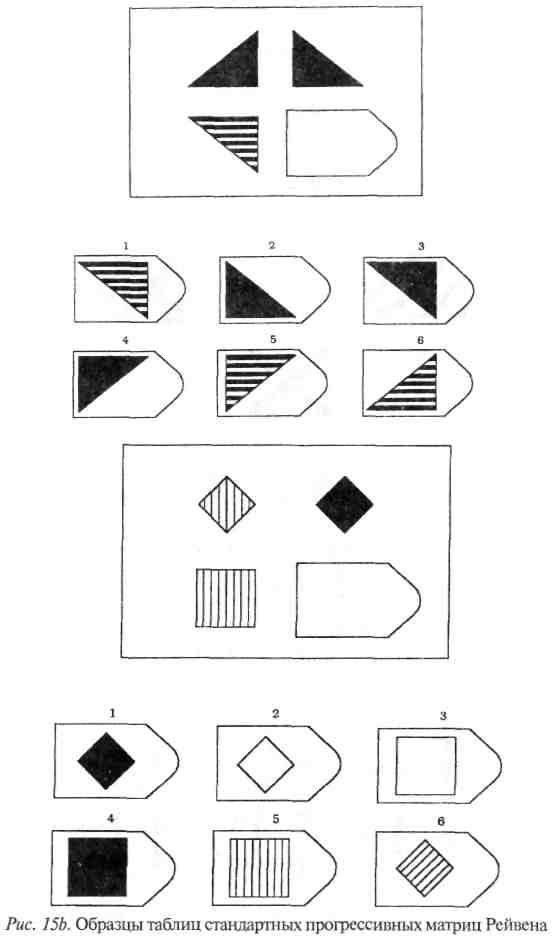

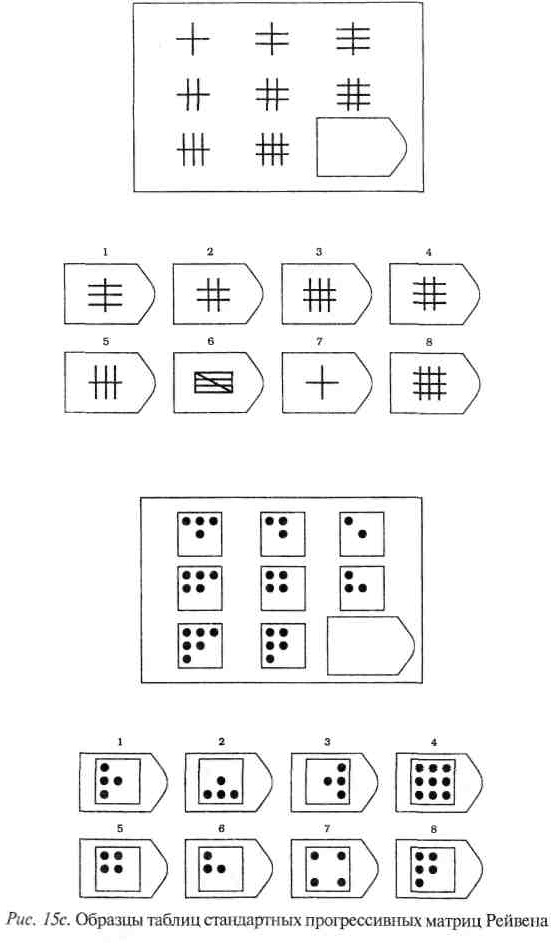

Помимо словесного варианта методики образования простых аналогий, можно пользоваться и предметным ее вариантом. В качестве примеров для этого можно пользоваться некоторыми таблицами Рейвена, а также карточками из соответствующего субтеста в методике аналитического исследования интеллекта Мейли.

Образование сложных аналогий предусматривает выделение сложных, абстрактных логических отношений. В связи с большей трудностью этой методики мы так же, как и С. Я. Рубинштейн (1962), применяем ее лишь при обследовании лиц со средним и высшим образованием.

Обследуемого инструктируют о том, что в верхней части бланка расположены шесть пар слов, каждой из которых присущи определенные отношения. Эти отношения анализируются, например: «овца—стадо» — часть и целое, «малина—ягода» — это определение, «море—океан» различаются в количественном отношении и т. д. Затем внимание обследуемого обращается на расположенные ниже пары слов, принцип связи которых он должен сопоставить с одним из образцов. Против каждой пары он ставит тот номер, который стоит около пары-образца. Примерное решение задания носит следующий характер: «Глава является частью романа аналогично тому, как овца — частью стада».

Обсуждение совместно с больным допущенных ошибочных решений дает исследующему материал, на основании которого можно судить о нарушениях логического строя мышления, его целенаправленности и критичности.

Выделение закономерностей

К этой группе можно отнести ряд методик, различных по степени сложности. Некоторые из них могут быть выполнены при относительно высоком уровне обобщения.

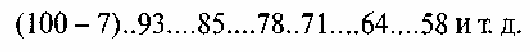

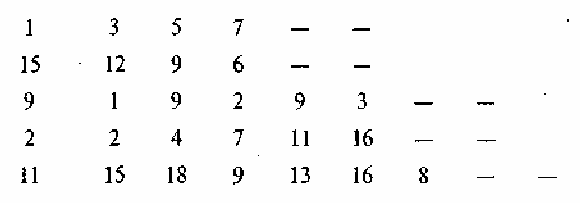

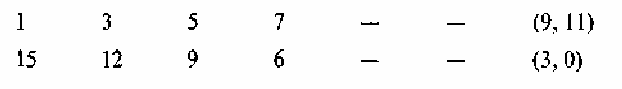

1. Числовой ряд. Обследуемому предъявляют ряд чисел. Анализ их расположения позволит ему продолжить этот ряд. Последовательно предъявляются все более сложные ряды:

Приводим примеры решения такого рода заданий:

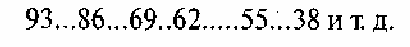

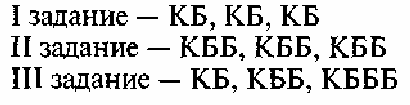

2. Методика Б. И. Пинского (1968). Предназначена для диагностики олигофрении. Она состоит из трех экспериментальных заданий возрастающей сложности. Для исследования необходим набор красных и белых брусков.

Обследуемому предлагают удлинить начатый исследуемый «заборчик»:

При анализе выполнения задания обращается внимание на то, предшествует ли началу деятельности уяснение принципа задания, насколько стереотипен избранный обследуемым модус деятельности, как влияют на эту деятельность случайные побуждения (например, меняет ли он найденный принцип, если кончились бруски одного цвета). Существенное значение имеет обнаруживаемая при исследовании тенденция переносить в готовом, неизмененном виде прошлый опыт на решаемую в настоящий момент задачу.

Определение и сравнение понятий

Эти методики применяются для исследования мышления.

Для определения понятия необходимо проанализировать целый ряд признаков предмета или явления и выделить из них наиболее существенные. Степень точности определения зависит от признаков, которые выбирает обследуемый для характеристики того или иного предмета или явления. Наиболее точным считается (М. Л. Кононова, 1963) определение, при котором отмечается родовое и видовое различия (например, «стол — это мебель, необходимая в быту или для работы»); правильное, но менее точное определение основано лишь на родовых признаках («стол — это мебель»); на более низкой ступени находится определение по назначению предмета («стол — для того, чтобы есть или писать»), совершенно недостаточным является определение, отмечающее лишь наглядные признаки предмета («стол — деревянный, на четырех ножках»).

При исследовании методикой определения понятий следует отмечать не только способность обследуемого выделять основные признаки, но и построение определения, четкость формулировки. Этой методикой легко обнаруживается расплывчатость суждений, избыточная детализация, склонность к резонерству.

Близка к описанной методика сравнения понятий. При этом происходит не только анализ свойств предмета или явления, но и устанавливаются определенные отношения между несколькими предметами, явлениями. В связи с этим сравнение понятий более сложный, чем определение понятий, мыслительный процесс, включающий в себя анализ и синтез, требующий дифференцировки существенных признаков на общие и разные для нескольких объектов.

При сравнении нескольких понятий выполнение задания идет в два этапа: вначале выделяются существенные признаки каждого из них, а затем из них выбираются совпадающие для этих объектов и те, которые обусловливают разницу между ними. При сравнении относительно однородных объектов первыми оказываются родовые, а вторыми — видовые признаки. К относительно однородным понятиям относятся: часы — хронометр, трамвай — троллейбус и т. п.

Наряду с этим Т. К. Мелешко (1966) предлагает для сравнения разнородные понятия: тарелка — ложка, ботинок — карандаш, глобус — бабочка, плащ — ночь, часы — река.