Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-биологического агентства»

Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ИХ РАЗВИТИЯ

Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития. Методические рекомендации. Под ред. С.А. Бойцова и А.Г. Чучалина. М.: 2014 — 112 с. |

Методические рекомендации под редакцией Бойцова С.А., Чучалина А.Г. МОСКВА 2014 г. |

Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц (статья 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»).

Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию диспансерного наблюдения за состоянием здоровья граждан является Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный Приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1344н. Его положения лежат в основе настоящих методических рекомендаций в форме адаптированной к практическому применению участковым врачом с поясняющими комментариями и дополнительными информационными материалами.

Контингенты, подлежащие диспансерному наблюдению

Диспансерное наблюдение осуществляется в отношении граждан, страдающих отдельными видами (или их сочетаниями) хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний или имеющих высокий риск их развития, а также в отношении граждан, находящихся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых острых заболеваний (состояний, в том числе травм и отравлений).

Диспансерное наблюдение за больными хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), обусловливающими около 75% ежегодной смертности всего населения страны и лицами, имеющими высокий риск их развития, является приоритетным. Вся система диспансеризации и диспансерного наблюдения нацелена прежде всего на их профилактику, раннее выявление и квалифицированное лечение.

К таким ХНИЗ, имеющим общие факторы риска, относятся болезни системы кровообращения, обусловленные, прежде всего, атеросклерозом неосложненного и осложненного течения (ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания), злокачественные новообразования, болезни органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких, хронический бронхит, бронхиальная астма) и сахарный диабет.

Основная цель и задачи диспансерного наблюдения

Для лиц, имеющих доказанные хронические неинфекционные заболевания, основное предназначение диспансерного наблюдения заключается в достижении заданных значений параметров физикального, лабораторного и инструментального обследования, а также коррекции факторов риска развития данных заболеваний с целью предотвращения прогрессии патологического процесса и развития обострений, снижения числа госпитализаций и осложнений, повышения качества и увеличения продолжительности жизни.

Для лиц, не имеющих доказанных ХНИЗ, но имеющих высокий риск их развития, основное предназначение диспансерного наблюдения заключается в контроле факторов риска этих заболеваний путем достижения заданных значений параметров физикального, лабораторного и инструментального обследования, в том числе с помощью медикаментозных средств, с целью предотвращения прогрессии патологического процесса и развития внезапных осложнений, повышения качества и увеличения продолжительности жизни.

Кто осуществляет диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские работники медицинской организации, где гражданин получает первичную медико-санитарную помощь:

-

врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач));

-

врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики;

-

фельдшер фельдшерско-акушерского пункта (фельдшерского здравпункта) в случае возложения на него руководителем медицинской организации отдельных функций лечащего врача, в том числе по проведению диспансерного наблюдения, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российского Федерации от 23 марта 2012 г. №252н.

Необходимо обратить внимание, что согласно Приказу Минздрава России от 21 декабря 2012 г. №1344н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения» врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики осуществляет диспансерное наблюдение не только за гражданами, отнесенными по результатам диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) ко II группе состояния здоровья, и имеющими высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, но также за гражданами, отнесенными к III группе здоровья. В отношении граждан, отнесенных к III группе здоровья, то есть имеющих ХНИЗ, врач (фельдшер) отделения (кабинета) медицинской профилактики осуществляет диспансерное наблюдение только в части касающейся контроля за факторами риска и, главным образом, коррекции этих факторов риска.

Ориентировочный объем диспансерного наблюдения в масштабах страны

Согласно результатам диспансеризации определенных групп взрослого населения по итогам 2013 года к III группе здоровья, то есть к группе лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении, относятся 43,7% взрослых граждан, то есть порядка 50 млн. человек, из них около 39 млн. составляют лица с ХНИЗ (больные гипертонической болезнью, ИБС, цереброваскулярными болезнями, транзиторными ишемическими атаками, сахарным диабетом 2 типа, хроническим бронхитом, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой).

В настоящее время под диспансерным наблюдением находится порядка 21% граждан, приписанных к терапевтическим участкам, что, как минимум, в 2 раза меньше расчетной величины, если ориентироваться на численность лиц, имеющих ХНИЗ по данным диспансеризации. В частности, в 2012 году среди больных ИБС под диспансерным наблюдением находилось только 43,5%, среди больных со стенокардией – 51,4% и среди больных, перенесших инфаркт миокарда только 10,9%!

Кроме того, диспансерному наблюдению подлежат граждане со II группой здоровья, то есть те, у которых не установлены ХНИЗ, но имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном (для лиц от 40 до 65 лет) и относительным (для лиц моложе 40 лет) суммарном сердечно-сосудистом риске, определяемом с помощью таблицы SCORE. Помимо возраста и статуса курения риск этих людей определяется наличием гиперхолестеринемии и артериальной гипертензии.

По данным диспансеризации взрослого населения II группу здоровья, то есть высокий и очень высокий риск сердечно-сосудистой смерти в ближайшие 10 лет при отсутствии клинических проявлений атеросклероза имеют 23,1% населения или 26 млн. человек.

Ориентировочный объем диспансерного наблюдения в масштабах терапевтического участка

Количество больных с ХНИЗ и лиц с высоким риском их развития, подлежащих диспансерному наблюдению на различных терапевтических участках, может значительно варьировать в зависимости от специфики района города/поселения, где находится данный участок. В настоящее время в среднем на терапевтическом участке одного врача-терапевта под диспансерным наблюдением находится около 400 человек в городах и около 350 человек в сельской местности. В то же время анализ данных эпидемиологических исследований и результатов диспансеризации взрослого населения в 2013 году показал, что при средней численности терапевтического участка в 2000 человек под диспансерным наблюдением должно находиться около 800 человек, имеющих различные сочетания ХНИЗ. Из них большинство составляют граждане, имеющие артериальную гипертонию (АГ). Неоднократно подтвержденные результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что в нашей стране около 40% взрослых имеют повышенное артериальное давление (АД), соответственно в большинстве случаев лица, находящиеся под диспансерным наблюдением по поводу ХНИЗ будут иметь повышенное АД. Больных ИБС на каждом терапевтическом участке находится в среднем около 230 человек, больных сахарным диабетом — около 50 и больных хронической обструктивной болезнью легких — около 60 человек. Больные со злокачественными новообразованиями должны находиться под наблюдением онкологов.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и в большинстве случаев фибрилляция/трепетание предсердий (ФП) не являются самостоятельными заболеваниями, а рассматриваются как осложнение других видов патологии. Но учитывая их значимость с точки зрения вероятности развития тяжелых осложнений, возможность отчетливого доминирования в клинической картине, а также высокую частоту, следует считать указанные заболевания самостоятельным предметом для диспансерного наблюдения. Так, среди больных с ИБС и АГ фибрилляция/трепетание предсердий обнаруживаются в 14%, а ХСН более чем в 50%.

Сочетание четырех основных болезней системы кровообращения (ИБС, АГ, ФП, ХСН) в различных вариантах по данным амбулаторно-поликлинического Регистра больных с сердечнососудистыми заболеваниями г. Рязани является типичным. Для пациентов, имеющих в качестве основного диагноз АГ наиболее частой является ее комбинация с ИБС и ХСН (в 51% случаев). Еще в 13% случаев эти три заболевания сочетаются с ФП. Для больных, имеющих в качестве основного заболевания ИБС, сочетание с АГ и ХСН имеет место в 71% случаев и еще в 18% в комбинации с ФП.

У больных, имеющих в качестве основного диагноз АГ, в среднем имеется 2,6 заболевания из данной группы, у больных с диагнозом ИБС — 3,1. При наличии ХСН имеет место 3 заболевания, а при наличии ФП — 3,9.

У больных АГ перенесенный ИМ встречается в 11% случаев, а острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в 17%. Среди больных ИБС перенесенный ранее ИМ имеет место в 8% случаев, а ОНМК в 10%. У больных с ХСН перенесенный ИМ встречается в 15% случаев, а ОНМК — в 10 %. Среди больных с ФП перенесенный ранее ИМ имеет место в 20% случаев, а ОНМК в 14%.

Кроме того, ориентировочно диспансерному наблюдению в отделениях/кабинетах медицинской профилактики и центрах здоровья поликлиник к 2016 году будет подлежать 26 млн. граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, что, исходя из существующей штатной численности, составит более 1 тыс. пациентов на каждого врача (фельдшера, медицинской сестры) указанных подразделений.

Содержание диспансерного приема

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачом (фельдшером) включает:

-

оценку состояния пациента, сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование;

-

назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследований;

-

установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);

-

назначение по медицинским показаниям профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, в том числе направление гражданина в медицинскую организацию, оказывающую специализированную (высокотехнологичную) медицинскую помощь, на санаторно-курортное лечение, в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для проведения углубленного индивидуального профилактического консультирования и (или) группового профилактического консультирования (школа пациента).

Периодичность, длительность, определение объема обследования и лечения при диспансерном наблюдении

Наличие оснований для проведения диспансерного наблюдения, группа диспансерного наблюдения, его длительность, периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций), объем обследования, профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий определяются врачом (фельдшером) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными Минздравом России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также клиническими рекомендациями, разрабатываемыми и утверждаемыми медицинскими профессиональными организациями, с учетом состояния здоровья гражданина, стадии, степени выраженности и индивидуальных особенностей течения заболевания (состояния).

При наличии утвержденного приказом Минздрава России стандарта первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях со сроком лечения 365 дней больным неинфекционными заболеваниями, включенными в Перечень заболеваний (состояний), при наличии которых устанавливается группа диспансерного наблюдения врачом-терапевтом (Приложение к Порядку проведения диспансерного наблюдения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. №1344н), указанный стандарт является основным нормативно-правовым документом, регламентирующим длительность, периодичность диспансерных приемов, объем обследования при проведении диспансерного наблюдения, частоту и содержание профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. На настоящий период из всей группы ХНИЗ только для инсулиннезависимого сахарного диабета имеется соответствующий указанным требованиям стандарт первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №1581н (см. раздел 2.7. «Диспансерное наблюдение больных с сахарным диабетом»).

Перечень ХНИЗ, при наличии которых устанавливается группа диспансерного наблюдения участковым врачом (в соответствии с Приложением к Порядку проведения диспансерного наблюдения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. №1344н) включает:

-

Хроническую ишемическую болезнь сердца без жизнеугрожающих нарушений ритма, ХСН не более II функционального класса;

-

Состояние после перенесенного инфаркта миокарда по прошествии более 12 месяцев, при отсутствии стенокардии или при наличии стенокардии I-II функционального класса со стабильным течением, ХСН не более II функционального класса;

-

Стенокардию напряжения I-II функционального класса со стабильным течением у лиц трудоспособного возраста;

-

Стенокардию напряжения I-IV функционального класса со стабильным течением у лиц пенсионного возраста;

-

Артериальную гипертонию 1-3 степени у лиц с контролируемым артериальным давлением на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов;

-

Состояние после перенесенного неосложненного хирургического и рентгенэндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний по прошествии 6 месяцев от даты операции;

-

Состояние после перенесенного осложненного хирургического и рентгенэндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний по прошествии более 12 месяцев от даты операции;

-

Фибрилляцию и (или) трепетание предсердий (пароксизмальная, персистириующая формы на фоне эффективной профилактической антиаритмической терапии);

-

Фибрилляцию и (или) трепетание предсердий (пароксизмальная, персистириующая и постоянная формы с эффективным контролем частоты сердечных сокращений на фоне приема лекарственных препаратов);

-

Предсердную и желудочковую экстрасистолию, наджелудочковые и желудочковые тахикардии на фоне эффективной профилактической антиаритмической терапии;

-

Хроническую обструктивную болезнь легких нетяжелого течения без осложнений, в стабильном состоянии;

-

Бронхиальную астму (контролируемая на фоне приема лекарственных препаратов);

-

Инсулиннезависимый сахарный диабет (2 тип) (компенсированный, без применения инсулина) Сахарный диабет 2 тип с применением инсулина, компенсированный, с подобранной дозой ин- сулина и стабильным течением;

-

Последствия перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения со стабильным течением по прошествии 6 месяцев после острого периода; Стеноз внутренней сонной артерии от 40 до 70%.

При проведении диспансерного наблюдения медицинским работником учитываются рекомендации врача-специалиста по профилю заболевания (состояния) гражданина, содержащиеся в его медицинской документации, в том числе по результатам лечения гражданина в стационарных условиях. Большое значение в повышении эффективности лечебно-профилактических мероприятий при ХНИЗ имеют школы пациентов с соответствующими заболеваниями.

В целях обучению своевременным и правильным действиям при развитии тяжелых осложнений (гипертонический криз, острый коронарный синдром, внезапная потеря сознания, приступ сердечной или бронхиальной астмы) с пациентами ХНИЗ, а также с их родными и близкими проводятся специальные занятия.

Участковый врач (фельдшер), врач (фельдшер) кабинета медицинской профилактики и центра здоровья в процессе каждого диспансерного приема пациента с высоким риском развития жизнеугрожающего состояния должен объяснить:

Желательно обеспечить пациента необходимой памяткой по алгоритму действий при жизнеугрожающем состоянии, вероятность развития которого у пациента наиболее высокая (памятка для пациента «Неотложные меры самопомощи и взаимопомощи при развитии острых жизнеугрожающих заболеваний (состояний)» представлена в Приложение 2 к национальным рекомендациям «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний». М. 2013. Интернет-ресурс: http://www.gnicpm.ru/309/14177/550251 )

Основаниями для прекращения диспансерного наблюдения являются:

-

выздоровление или достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого заболевания (состояния, в том числе травмы, отравления);

-

достижение стойкой компенсации физиологических функций или стойкой ремиссии хронического заболевания (состояния);

-

устранение (коррекция) факторов риска и снижение степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений до умеренного или низкого уровня.

В случае отказа пациента от диспансерного наблюдения оформляется письменный отказ.

Анализ результатов и критерии эффективности диспансерного наблюдения

Врач-терапевт, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта или здравпункта осуществляет учет и анализ результатов проведения диспансерного наблюдения обслуживаемого населения на основании сведений, содержащихся в контрольных картах диспансерного наблюдения. Заместитель руководителя (иное уполномоченное должностное лицо) медицинской организации организует обобщение и проводит анализ результатов диспансерного наблюдения населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, в целях оптимизации планирования и повышения эффективности диспансерного наблюдения. Основными критериями эффективности дис- пансерного наблюдения являются:

-

уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;

-

уменьшение числа госпитализаций граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе по экстренным медицинским показаниям, по поводу обострений и осложнений заболеваний;

-

отсутствие увеличения или сокращение числа случаев инвалидности граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;

-

снижение показателей предотвратимой смертности, в том числе смертности вне медицинских организаций, граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;

-

уменьшение частоты обострений хронических заболеваний у граждан, находящихся под диспансерным наблюдением;

-

снижение числа вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций по экстренным медицинским показаниям среди взрослого населения, находящегося под диспансерным наблюдением.

Основным показателем активности врачей (фельдшеров) в организации и проведении диспансерного наблюдения является «Полнота охвата диспансерным наблюдением больных», определяемого как: (Число больных, состоящих под диспансерным наблюдением на начало года) + (Число вновь взятых больных под диспансерное наблюдение) – (Число больных, ни разу не явившихся) x 100: (Число зарегистрированных больных, нуждающихся в диспансерном наблюдении). Показатель может быть вычислен как в отношении всего диспансерного контингента больных, так и раздельно по тем нозологическим формам, которые выбраны для учета и анализа.

Алгоритм и организация учета диспансерного наблюдения пациентов

В настоящих рекомендациях представлены алгоритмы и краткая основная информация о заболевании (состоянии) для проведения диспансерного наблюдения. Алгоритм диспансерного наблюдения больных ХНИЗ и пациентов с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском представлен в таблицах № 1-10.

Каждая строка таблицы с кратким алгоритмом диспансерного наблюдения содержит информацию применительно только к одному варианту заболевания или патологического состояния, поэтому, учитывая различные варианты сочетаний ХНИЗ между собой, врач должен самостоятельно определять тактику в отношении каждого пациента путем сопоставления содержания алгоритмов диспансерного наблюдения из разных таблиц, в соответствии с заболеваниями (состояниями), имеющимися у пациента. После каждой таблицы представлена основная информация о содержании диспансерного наблюдения за пациентами с конкретными видами патологии.

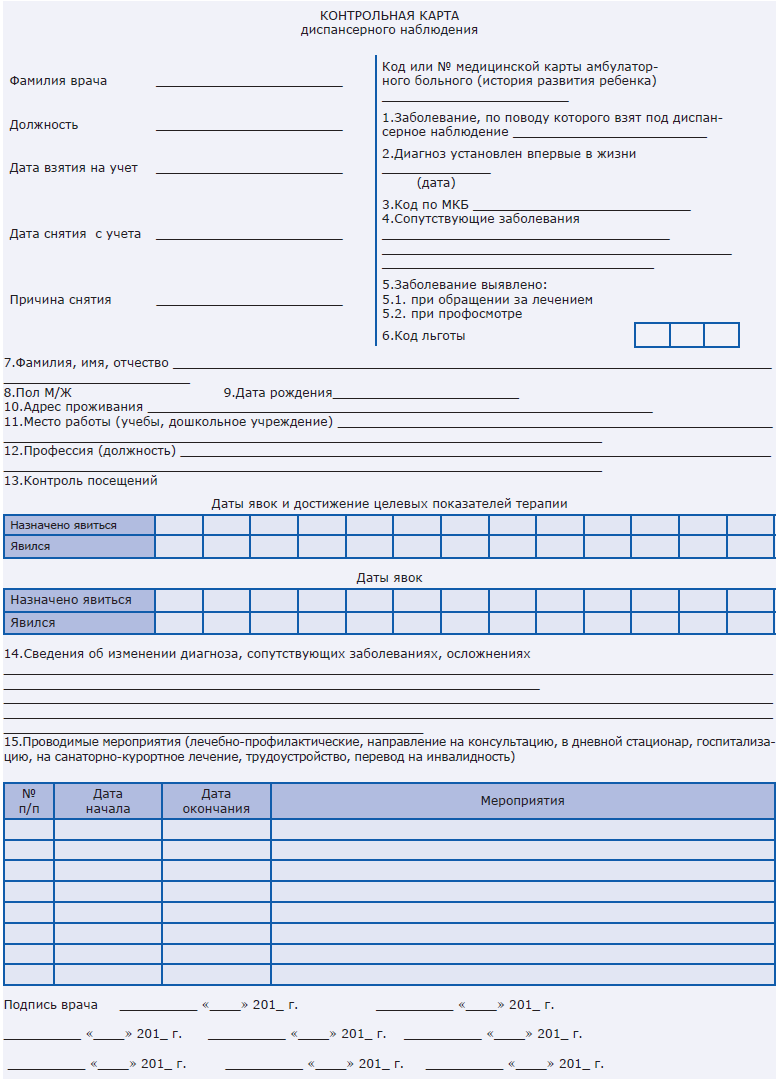

Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицинскую карту амбулаторного больного (форма №025/у-04) и в Контрольную карту диспансерного наблюдения (фор ма №030/у-04), утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российского Федерации от 22 ноября 2004 г. №255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено заполнение специальных карт диспансерного наблюдения за больными отдельными заболеваниями).

Таблица пункта 17 «Заболевания, подлежащие диспансерному наблюдению» в медицинской карте амбулаторного больного имеет следующую форму:

№ п/п |

Наименование заболевания |

Код по МКБ10 |

Дата постановки на диспансерное наблюдение |

врач |

Дата снятия с диспансерного наблюдения |

врач |

||

должность |

подпись |

должность |

подпись |

|||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

Указанная таблица заполняется медицинским работником (участковым врачом, врачом-специалистом, фельдшером на ФАПе, врачом общей практики), в нее вносятся заболевания (состояния) пациента, которые подлежат диспансерному наблюдению в данном медицинском учреждении [1], с указанием даты постановки и снятия с учета, должности и подписи врача (фельдшера),осуществляющего диспансерное наблюдение пациента. Записи в таблице делаются на основании «Контрольной карты диспансерного наблюдения» (форма № 030/у-04).

Если у больного изменяется характер заболевания (например, к гипертонической болезни присоединяется ишемическая болезнь сердца), то в таблицу выносится новый диагноз без даты взятия на учет, а старая запись зачеркивается.

Больной может состоять под наблюдением по поводу одного и того же заболевания у нескольких специалистов (например, по поводу язвенной болезни, хронического холецистита у терапевта и хирурга), в таблице пункта 17 такое заболевание записывается один раз специалистом, первым взявшим его под диспансерное наблюдение. Если больной наблюдается по поводу нескольких, этиологически не связанных, заболеваний у одного или нескольких специалистов, то каждое из них выносится в таблицу.

В ситуациях наличия у одного пациента нескольких этиологически связанных хронических неинфекционных заболеваний, его диспансерное наблюдение осуществляет врач-специалист по профилю основного заболевания пациента, при необходимости проводятся консультации других врачей-специалистов по профилю сопутствующих заболеваний.

Участковый врач (фельдшер, при возложении на него функций участкового врача) осуществляет диспансерное наблюдение при заболеваниях (состояниях), перечень которых утвержден приказом Минздрава России от 21.12.2012 г. №1344н, а также принимает непосредственное участие в диспансерном наблюдении граждан своего участка врачами-специалистами. Он осуществляет контроль выполнения пациентом назначений и рекомендаций врачей-специалистов.

При отсутствии врачей-узких специалистов, их функцию по диспансерному наблюдению пациентов с сочетанной патологией выполняет врачтерапевт.

Основным учетным документом диспансерного наблюдения граждан является форма №030/у-04 «Контрольная карта диспансерного наблюдения». Контрольная карта диспансерного наблюдения» (далее Карта ДН) заполняется на всех больных, взятых под диспансерное наблюдение в данной медицинской организации. Диагноз заболевания указывается в правом верхнем углу карты, отмечается дата установления диагноза, код по МКБ и путь его выявления: при обращении за лечением, при профилактическом осмотре, отмечаются сопутствующие заболевания.

Карта ДН используется для контроля за посещением больных, в соответствии с индивидуальным планом диспансерного наблюдения, для чего в пункте 13 отмечаются даты явки пациента на диспансерный осмотр, которая устанавливается исходя из рекомендованной периодичности осмотров приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. №1344н и настоящими Методическими рекомендациями (Табл. 1-10).

Кроме даты планируемой и фактической явки пациента на диспансерный осмотр, в таблицу пункта 13 рекомендуется внести специальность или должность врача (фельдшера) к которому необходимо явиться пациенту с результатами исследований, рекомендованных к выполнению в таблицах 1-10 (в соответствии с заболеванием или заболеваниями пациента, исключая дублирование исследований) и/ или рекомендованных врачом к выполнению в предшествующий визит пациента, а также целевые показатели терапии пациента и фактически достигнутые уровни этих показателей по следующей форме:

Назначено явиться |

дата |

||||||||

к врачу* |

|||||||||

Явился |

|||||||||

Целевые показатели терапии |

Достигнутые уровни (значения) целевых показателей |

||||||||

ОТ: М<102см Ж<88см |

|||||||||

ФА > 30 мин/день |

|||||||||

*Указывается специальность или должность врача (фельдшера) к которому необходимо явиться пациенту с результатами исследований, рекомендованных к выполнению в таблицах 1-10 (в соответствии с заболеванием или заболеваниями пациента, исключая дублирование исследований) и/или рекомендованных врачом к выполнению в предшествующий визит пациента.

ОТ – окружность талии; М –мужчины; Ж – женщины; ФА – физическая активность.

Целевые показатели терапии и их значения (целевой уровень) вносятся в таблицу для каждого пациента в соответствии с его заболеванием и Рекомендациями профессиональных врачебных сообществ по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации этого заболевания (выдержки из которых представлены в каждом разделе настоящих методических рекомендаций), кроме того, для всех курящих пациентов и злоупотребляющих алкоголем в цели терапии должен быть внесен отказ от курения и отказ от пагубного потребления алкоголя.

Фактически достигнутый уровень (значение) целевых показателей вносится в таблицу с частотой, рекомендованной для их определения настоящими Методическими рекомендациями и/или Рекомендациями профессиональных сообществ, и эта частота не обязательно должна совпадать с частотой явок пациента к врачам для диспансерного осмотра.

В пункт 14 Карты ДН вписываются сведения об изменении диагноза, о сопутствующих заболеваниях, возникающих осложнениях, в пункт 15 — о проводимых мероприятиях: лечебно-профилактических, направлениях на консультацию, лечение в дневном стационаре, госпитализацию санаторно-курортное лечение, перевод на инвалидность и т.д.

На больных, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу двух и более заболеваний, этиологически не связанных между собой, заполняются раздельные контрольные карты.

Карты хранятся в картотеке у каждого врача, имеющего больных, взятых под диспансерное наблюдение, желательно по месяцам назначений явки к врачу (в целом или по нозологическим формам заболеваний, не связанных между собой патогенетически), что позволяет вести контроль за систематичностью посещений и принимать меры к привлечению больных, пропустивших срок явки. Карты на категорию граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, рекомендуется хранить отдельно.

В соответствии с Инструкцией по заполнению учетной формы № 025-12/у «Талон амбулаторного пациента» (далее Талон) (введен приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. №255) в пункте 16 Талона «Цель посещения» указывается «заболевание», а не «профилактический осмотр» или «патронаж» или «другое».

В пункт 19 Талона записывается код «Диспансерного приема» как медицинской услуги в соответствии с классификатором медицинских услуг, принятом в субъекте. Если учет диспансерного наблюдения ведется по стандарту медицинской помощи (СМП), по клинико-экономическому стандарту (КЭС), то записывается код стандарта, либо код посещения, если учет ведется по посещениям. Талон содержит несколько позиций для кода обозначения медицинской помощи. Поля заполняются последовательно, без пропусков. Если диспансерное наблюдение проводится по поводу этиологически и патогенетически разных заболеваний, то коды медицинской помощи записываются в соответствующие фрагменты (пункты), относящиеся к разным диагнозам. Каждая седьмая ячейка в позиции кода медицинской услуги (выделена жирным шрифтом) в пункте 19 предназначена для обозначения кратности выполненной услуги, если услуга оказана более одного раза.

Пункт 21 Талона заполняется для пациентов, состоящих на диспансерном учете. Отмечается соответствующая позиция. Если пациент снят с диспансерного учета (код 3), то в 4 позиции необходимо отметить причину снятия с диспансерного учета «выздоровление» (или указать другую причину: 1) выздоровление или достижение стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого заболевания (состояния, в том числе травмы, отравления); 2) достижение стойкой компенсации физиологических функций или стойкой ремиссии хронического заболевания (состояния); 3) устранение (коррекция) факторов риска и снижение степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений до умеренного или низкого уровня).